逻辑丧失的2020Matters年度长問卷——我与我的和解

【2020Matters年度問卷】

用三个下午完成的年度问卷,好像成了我的2020年碎碎念。

2020年只剩下最後十天,分享一件在年初想不到今年會發生的一件事?這件事對你的生活帶來什麼樣的改變?

从香港回内地过年时,没有想到等到了闭关。元宵过完,应该可以回学校了吧?二月,三月,四月,五月,六月……十一月,我毕业了诶,十二月,疫情依旧反复,通关没有希望。

改变,我不太愿意去想,我当时留在香港会是怎么样的,也许像上半学期一样:每天早晨坐85B,从名城到金城道,等待两个很长的红绿灯,到星巴克买一个肉桂卷和一杯意式浓缩,去图书馆读reading,完成assignment,或去CVA上Ann的写作课,Eric的Conflict课,洁平老师(后来是Rose老师)的华文社会的媒体与传播课。经过期中,期末,然后试着投递简历给不同的香港媒体,因为我太喜欢香港了,曾经在18年12月收到浸会offer时已经想着一定要努力留在香港,但以上这一切都没有成为现实。

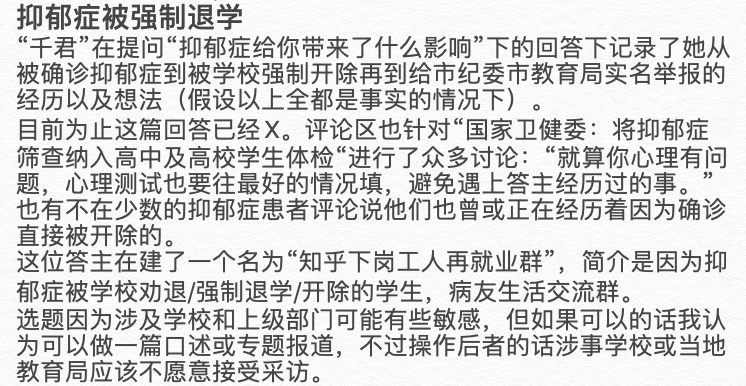

五月份结课后,我去了上海,在某公关公司实习,每次在写公关稿时,我在想:把所有华丽词藻都用上,写具有完全偏向性的文章真的是我愿意做的吗?不是的,我依然有很强烈成为记者的热情,于是继续往媒体投递简历。九月份,我到了北京,在搜狐旗下的某工作室实习,可是这份工作好像慢慢耗尽了我的新闻理想,报选题的次数等于被拒绝的次数。有一次在选题会上我说了一个特别想做的题(见图片),编辑老师听完“这题我们不考虑”,于是跳过我,没有理由没有讨论。我记得大概两三天后,端出了有关报道《中国高校将筛查抑郁症,学生们却害怕被曝光和劝退》,那时候我开始动摇:真好,端把这个触动我很深的话题做成了深度报道,可惜的是内地能看到的人应该不多吧,内地也不能做这个题。就算可以,我粗糙的文笔也写不出如这篇般的好文章。我是不是不应该坚持做记者的想法了?

那时候的我虽然动摇,但并没有放弃。可是,实习的三个月里,我渐渐发现,这个平台,编辑想要的不过是话题度,为了讲故事而讲故事,私底下讨论“是读者的阅读门槛不够”,不是文章要展现的内容不够。

我也有几次外出采访或线上采访,但得到的都是不愿意,你不要找我的回复(我承认是我个人的原因,但我没想明白问题出在哪里)。在国内,记者好像是一个人见人怕的形象,除了在他们自身利益受到威胁或被失去时,才愿意配合采访,甚至主动给媒体爆料要求报道,诉求只是得到道歉和赔款。

如果,没有疫情,在香港完成了面授课,我留在香港找工作或者结课后马上收拾行李回内地,我的2020会不一样吗?我不知道。

2020年,什麼事情讓你獲得最深的意義感?

毕业。11月15日的毕业典礼,接着收到的毕业证书。这里最深的意义感不是因为我的硕士学位,而是在浸会读国际新闻的日子是我收获最多,最快乐的一段时间。

全球疫情依然嚴峻,請記錄一件你認為值得銘記的疫情事件。

李文亮医生逝世的那个晚上。

他“被修改”死亡时间,半夜席卷微博的“我要自由”,前者让我无力和生气两种情绪交杂,后者尽管存活时间很短,但另一种声音,至少短暂地出现了。

2020出行受限,如何改變了你與他人/世界的關係?有沒有什麼人/事,是疫情過去你一定要去見/做的?

我没有特别的感觉,我本身是一个不太参与社交的人,没有很多朋友,喜欢一个人安静的宅在家。疫情导致的出行受限对我来说其实是一个很享受的状态。

有。因为疫情,学校取消了面授课,我直到毕业典礼都没有回到香港。上课,讨论,Pre,考试,都是通过Zoom;在香港的行李是托别人帮忙收拾寄回内地的;一个月前的毕业典礼也是云上进行;虽然我自知在香港不太可能找到工作,但我依然后悔没有尝试去投递简历,Christy带我们去参观路透社的那天,我的期待,向往与敬佩,那时我对新闻的热情,好像都已经成为过去时了。

疫情过去,我要回到香港,和这座城市好好道别。

說一件你在2020年遭遇的、難以解決的矛盾,這裡的矛盾是指:你感受到自己的信念與行為產生了衝突。

贯穿了一整年的找工作。

动摇的新闻理想与对记者职位的向往,到最终“妥协”,在2020年的倒数第十天我接受了一家(自己加的定语:还算不错的)媒体的策划岗offer。

就算是这样,新闻也是和我相伴五年的专业。新闻是我好奇心安放之处,是我想要努力冲破那一道越筑越高的墙的起点。

分享一個你「忽然理解了我所反對的立場」的時刻。

九月份到北京后,我不断地发邮件投简历,或在软件上与各媒体的hr沟通,「忽然理解了我所反对的立场」的时刻发生在我某次面试过程中。

12月初,我收到了环球网的面试邀请,岗位是国际原创编辑,实为编译岗。我本身并不喜欢这家媒体,但依旧去参加的原因是我想增加更多的面试经验。与hr单独面聊过后,是某主任对我的面试,了解完我的基本信息后,他问我对环球网微博的看法,平常通过哪些渠道看国际新闻,怎么看待端传媒报道香港反修例风波。最后他说“以我肤浅的认识,我从你刚才的回答感觉到你和我们环球网的价值观不符合,你并不认同我们,但你也是改变不了我们的。我相信你做这份工作会很拧巴”。他全程未提政治立场,而是包装为价值观,这是一场让我很不舒服的面试,想要马上结束这段潦草说教的对话。

回家的地铁上,我是愤怒的,可是冷静下来,我觉得他说的对,他准确地形容出我现在的拧巴状态。

这之后的下个星期,我去参加了我即将要入职媒体的二面,等待途中我和另一位有XX日报工作经验的姐姐聊了一会。她知道我有香港读研的经历时,问我“那你的政治立场有被污染吗?”我一时语塞。

这两件事对我的冲击很大。香港,就像洁平老师说的“是一个难得的中国不那么domestic的地方,这是一个gift,这是一个能让你摆脱中国中心视角的地方”,我现在也是,正在重建对这个我生活了22年的国家的认识,重新建立认识中国的框架。

而其他人呢?是因为根本不关心,还是碍于防火墙不愿意去了解,或是甘愿做被洗脑的小粉红?

那国内的媒体呢?是碍于触碰红线的命令吗?

我羡慕香港台湾言论自由的环境,不论是对个人身份认同,还是政治,经济,文化等都可以畅所欲言,也容得下独立媒体的存在。而在内地或是香港,我因为害怕不敢也不愿意当面大声谈论我的立场与想法。写到这,想起一件小事。去年9月的一个周二,我在CVA的放映室看了一场电影《1987》,尽管这之前我在网盘已经看过一遍。在座观众只有零星几位内地学生,其他全都是local。放映中途,不时有听到哭声,电影结束时,哭的人愈来愈多,纸巾一直被来回传递。主持人让大家发表自己的看法,当他指向我时,问我作为内地生有什么想说的,我摇摇头“我不敢说,因为害怕被监听”。其实我有想说的话,现在回想,哪怕是简单的两个字“加油”我也应该说出来。

「忽然理解了我所反对的立场」的时刻是,我不要继续拧巴下去了,而是接受差异。

我不确定我是否还想继续做记者,但能确定的是,我依然相信「新闻不死,只是很喘」。

相比一年前,你與身體的關係發生了什麼變化?你有更喜歡現在自己的身體嗎?

能明显感觉到身体变得很敏感,越来越不好。控制不住地玩手机,看综艺,追剧,连续实习六个月,工作日盯着电脑和手机不停歇……一直想要去查视力换一副眼镜,但不敢,不敢接受度数升高的事实;不想在租的住处烧饭,每餐都是点外卖,周末只用一餐解决;经常吃甜食喝奶茶;颈椎越发难受。

写下来才发现我做了那么多会导致不健康的行为。一定一定要注意身体,希望明年回看年度问卷时,我有付出改变。

經過2020年,你內心是否有找到一個關於自己,不可停止之事嗎?

很惭愧的是没有。在不断参加面试的过程中,我最怕被问到“你的职业规划是什么”;我害怕在现场填写简历时,要在小小的框里写下兴趣特长是什么。

“我喜欢什么?我是否有属于自己的不可停止之事?”直到现在也在这个问题依旧困扰着我,每次思考的时候,我脑海里总会掠过一堆借口:我要找到工作才能专心考虑这些……其实,问题出在我不能彻底静下心来,不舍得付出行动,不愿意为不同之事尝试一小步。

回想起大学时每晚去空空的教室里自学韩语,我也曾经很喜欢,享受学习语言的过程。2021年找回那个自己吧,从继续学习韩语,慢翻书,开口说开始。

請與我們分享你在 2020年最常聽的一首歌、最愛的一本書或者印象最深刻的一部電影。

最常听的两首歌必须是Léon的Think about You和Surround Me(年初看美剧《良医》时,Claire和Jared在舞会上双人镜头的bgm是Léon的Surround Me,啊!瞬间被击中。于是把Léon目前为止出的所有专辑和单曲循环了一遍,每次打开Spotify总是先选中这两首再由着系统随机播放,希望疫情过后能到现场去听这位北欧姐姐的Live!)

很惭愧的是今年并没有看几本书。那,最爱的一本书应该是《Normal People》

我不是一个很爱看电影的人,今年只看了张艺谋导演的《一秒钟》,很喜欢用蒸馏水从上倒下清洗胶片的那个镜头。不过对于内容我有好多疑问,但最终的解释毫不意外是“被删减”与“补拍”。在这部之前,还是去年11月在香港亚洲电影节看的《再见伊朗》。我总觉得这两部有一种神奇的关联。

最後,能否請你用一張照片代表你的 2020 年。

請填空:2020,mind matters

請填空:2020,__ matters