當民族誌鬼話連篇

我一定要寫下這篇,即使我知道你可能沒有讀過這本民族誌。 或許這本民族誌並不是重點。 鬧鬼才是重點。 就像是那個沒有分享就會帶來不幸的幸運信; 或是七夜怪談裡不斷尋找下一個觀影者的錄影帶; 我必須書寫、分享、將這個鬼故事傳遞下去。 讓你也看見,讓你成為我,讓我們都成為故事的一部分。

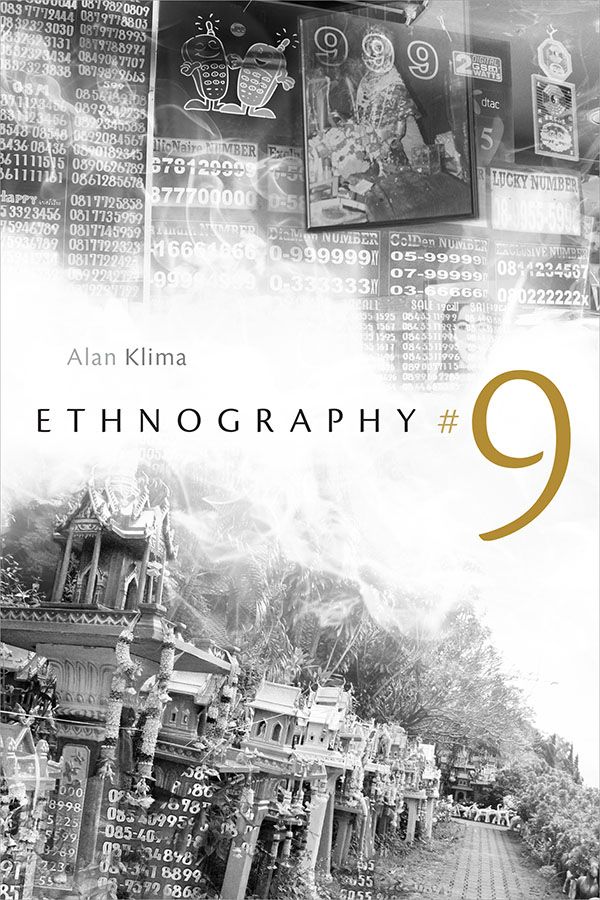

《第九號民族誌》(Ethnography #9)是一本難以定義的書。又或者,它可以輕易的被套上不同的名詞:它是民族誌、是鬼故事、是小說、也是自傳——端憑你如何判斷、劃界、定義真實與虛幻的界線。它可以以上皆是,也可以以上皆非。更精確地說,這是一本鬧鬼的民族誌:不只故事裡的泰北農村鬧著鬼、握著筆書寫的人類學家被附身、連讀著此書的讀者也被糾纏、入侵,在一層又一層真實與虛幻交織的故事裡,與數字、關係、身體、與靈魂反覆被劃域(territorialization)又去域(de-territorialization)。

從開頭幾章的鋪陳, 作者 Alan Klima 帶我們逐步走入九零年代末期的泰北農村:一個正經歷金融泡沫化的全球資本主義邊陲;一個瘋賭成性,賭與債構築社會網絡的城鄉邊界;一個大眾傳媒瘋起,電視、電影、廣播中介著人們對世界多重想像的農村;一個鬼影幢幢,人與鬼的愛恨情仇串連起此岸與彼岸的跨界宇宙。

同樣的主題,也許你可以期待一個文化的深描,去拆解泰北的社會網絡與交換理論;或是從政治經濟的視角,來理解1997年的亞洲金融風暴如何改變泰北農村;或者你更偏好象徵理論,從民俗宗教與儀式來探討泰北。你可以從這本書中找到這些元素重新排列成你要的樣子,但這都不是 Klima 的企圖。作為一個受九零年代人類學訓練,同時又身兼民族誌影片工作者的 Klima,刻意繞出這些理論框架,拒斥後設的詮釋與分析。

在 Klima 筆下,泡沫化的金融、對賭與債數字的癡狂、蓬勃發展的影視文化,皆是鬼魅得以再現的媒介。整本書在第一人稱的敘事者喃喃自語之下展開。而這個「我」,既是民族誌寫作者 Klima,也是泰北的靈媒女孩。敘事者的轉換沒有一定的規則,而讀者總是被帶入文字後,才驚覺自己進入了某個視野。正如同女孩聲稱她附身在這位美國白人男性身上用她不會的英語說故事,讀者也附身進入一個陌生的靈魂之中,感受她視界裡的一生。

女孩從小就特異獨行,與同齡孩子格格不入。自從她獨自造訪了樹林深處鬧鬼的樹,看見附在之上的鬼影之後,她的世界就開始有了多重的界域。她總是能從廣播裡聽到聲音之外的聲音,在暗夜裡感受到不同的視線。她裝扮自己像個男孩子,躲在樹上遠離喧囂的塵世與來自彼世的糾纏。正是這個如鬼魅般的存在,使得她被村裡的借貸之母(loan godmother)Ba Jae 招攬為眼線,監視她三個丈夫的行蹤。

Ba Jae 在小村裡經營有聲有色的借貸事業,透過她在地深耕的社交網絡、獨特的領袖魅力、以及(作者暗示)與鬧鬼之樹不明的連結,在國家金融泡沫化後,提供村民借款、賭金,進一步與盛行的葬禮博奕交織形成複雜的地下「道德」經濟網絡,維繫著金融風暴中小村裡繁榮的賭氣和金錢流動。但這個看似繁盛的景象被三個外來的賭徒給破壞了。謠言傳說,賭徒們和鬼魂 Gongkam進行了交易,取得絕佳的好賭運,才能勢如破竹地賭光村民的財產。但另一頭,Ba Jae 的第二任丈夫卻與賭徒有異常交易,他們從外部帶來大量的資本,破壞了賭局的平衡。漸次地,來自大城市的幫派勢力進入,賭金異常地高,借貸金額變得龐大,並且轉向外部來的「godfather」。人們開始賣土地籌錢,砍伐樹木、在農地上蓋工廠,小村原有的「道德」博奕經濟轉向另一場更大的博奕——新自由主義(僅管作者沒有強調這個已被太多理論給濫用的詞。)

但對村民來說,這一切都是在樹林裡(因為金融風暴)自殺的鬼魂 Gongkam 在作崇。在一次的跟蹤下,女孩發現 Ba Jae 與第一任丈夫合謀,把 Gongkam 的頭顱從樹林裡挖了出來並且重重砸破。那個晚上,Gongkam 的鬼魂回來了。在小村的各個角落,村民們不約而同的回報看見 Gongkam 的鬼影,村裡鬧成一團,驚聲尖叫,接著一場大雷雨突襲,來自外地的兩位賭徒在雨中視線不佳地尋找同伴,卻撞見 Gongkam 蹲踞在路中,他們倉惶逃離時被絆倒在泥濘中,狼狽地回到村裡,眾人發現,他們全身沾滿血漬。隔天,在他們聲稱被絆倒的地點,看見了 Gongkam 姐姐被子彈貫穿的屍體——她曾將來求援 Gongkam 拒於門外。那個晚上,她是唯一的死者。這是 Gongkam 索命?還是外地幫派份子的作為?哪個真實是真實?

女孩呢?自那晚起,她的靈異體質更加敏感。不同的鬼魂輪番來到她的身體,這些鬼魂接受村民的膜拜、求問,暗示各種簽賭的數字。她的靈媒之名遠播,來自其它村莊的人們也聞名前來求明牌。149,她說。村民們為之瘋狂,他們一個傳一個,傳遍整個泰北農村。149,他們說,各種跡象都指向這三個數字。

樂透揭曉的日子終於到了。先是一個 1,然後是 4,最後,是那個神祕而充滿力量的數字——9!

在歡慶的村民之中,女孩知道自己大難臨頭。來自外地的摩托車四處找尋她的身影。村民們不再似期待她神喻時那樣的歡迎,反而驅趕她如鬼魅。她知道自己是摩托車的目標。她知道這一切的源頭在哪裡。在那片森林裡那顆鬧鬼的樹。這次,她不再帶有恐懼地前往森林。那裡是她故事的終點。在森林裡,摩托車上的男人們捉到了她,她的血和身軀化進土壤裡,直達那顆鬼樹的根。

《第九號民族誌》非常「好讀」。不同於一般民族誌充塞各種材料來「論證」理論,《第九號民族誌》用虛實交錯的故事、充滿畫面細節與情感張力的文字、精簡卻又細膩的敘事風格,編織出一本彷彿是電影的民族誌,讓人處處感受到 Alan Klima 作為影像工作者的功力。翻開書扉,讀者像是被附身般,一頁一頁翻著,向最鬧鬼的核心裡走去。但讓人畏懼的是什麼呢?如同許多鬼片一般,最淒厲的鬼往往是來自最殘酷的人世。當鬼魂用她的視角說故事時,我們不禁要問,恐怖的究竟是前來索命的 Gongkam,還是騎著摩托車到來的黑幫,抑或是那看不見,卻逐漸把農田變成工廠、森林變成木材、土地變成資本的「外來力量」?

2020 年美國文化人類學會將大獎 Gregory Bateson Book Prize 頒給了《第九號民族誌》。即便得到大獎,但這本受矚目的民族誌卻少有學術評論。這正是作者 Klima 的詭技。Klima 用近乎玩弄、卻又真摰的第一人稱口吻,推翻民族誌寫作的結構慣習,並拒絕成為理論的附庸。他一方面拒絕線性化、結構化的寫作模式,另一方面,不斷轉換地敘事者的視角,使得任何企圖為這本書書寫文字與評論的人,似乎都跳下一個陷阱,深陷在片段故事、零碎思絮、和喃喃自語的泥淖之中。

Klima 在寫作編排上亦顯露他挑戰讀者的企圖心。不同於傳統民族誌將被研究者的「故事」視為某種「社會事實」,亦步亦趨地用概念分析、用理論對話。Klima 把那些用來解釋的框架「道德經濟」、「資本主義」、「社會網絡」、「國家」、「交換」、「媒介」等等,都在書的前半放上檯面不多作解釋。彷彿他們是「故事」,而後半逐漸開展的鬼魅才是用來理解的線索。鬼魅、靈媒、身體、意識、數字、金錢、資本、市場、影像、文字……誰代表真實、誰代表虛幻?誰才是誰的媒介?

《第九號民族誌》幾乎沒有理論,它既不建立也不回應任何「知識傳統」,少數提及的 Jacques Derrida 、Gilles Deleuze 等等,也像與鬼魂共舞般在文字之間合唱著。正如同生活在金融風暴後,賭癮大作、四處鬧鬼的泰北農村裡,經驗與感受是糾纏著的,過去與未來相互呼應影響,真實與虛幻、分析與被分析的界線漸次模糊。我們可以說,《第九號民族誌》是 Klima 對於民族誌寫作與再現的批判、對西方啟蒙寫實主義的質疑。但它也是真真實實的泰北故事,即使你不相信鬼魂的存在,你也必然從書中感受到屬於泰北獨特的鬼話連篇實則是一場魔幻寫實。閱讀《第九號民族誌》,我們需要的是同情共感,而非理性分析。

這一切都直指《第九號民族誌》的核心問題:所謂的民族誌,是要用概念、理論、引用層層包裏「嚴肅」的外表,才代表「真實」嗎?而《第九號民族誌》的鬼話連篇,是否只是虛假?

我非常害怕鬼故事,光是回述這個故事,就讓我狂打冷顫。可能深受自小家庭的佛教信仰影響,對於我來說,泰國電影裡的鬼神、輪迴之說,比起西方的幽靈或外星人都更加「真實」。作為一個在台灣佛教文化長大,而後學習了建構在歐美知識體系上的人類學,我似乎比起我的歐美同學們,更能「感應」貫穿這本民族誌的「魂在論」(hauntology,又或者是一種「鬼的本體論」),那些關於過去、未來、社會與資本主義的暴力與悲傷,如何一而再地返復;喔不,從鬼的本體論來說,宿命和輪迴如何化身為我們以為的「社會事實」(全球資本主義、金融風暴、地方與國家),一而再地前來討債、索命。

自從翻看《第九號民族誌》後,故事裡的女孩經常浮上我心頭。幾個從心底寒起晚上,我反覆難眠,捧著《第九號民族誌》一頁一頁翻閱,明知愈鬧鬼愈難睡,卻忍不住想知道接下來怎麼了?就像童年的我,總是要掩著臉看鬼片,從指尖的縫隙裡、摒著呼吸等著被鬼驚嚇的瞬間。那個揪著呼吸等待的瞬間,那個跟過去、未來斷裂的「此刻」,正是 Klima 不停用已成為鬼魂的女孩所動搖的:「我/你」是誰?

聽著,你也許認為我是虛假的,但我正在這裡,正在你的生命裡。 我是你的一部分,你也是我的一部分。 過去和未來此刻都不存在於這裡,它們並不真實。你也許可以、也許不能回到你所熟悉的事物,回到那些你認為是真實的時刻。也許你可以。也許你此刻或是下一刻並不會死去。但也許你會。此刻你唯一能確定的,是你正和我在一起。你是我的一部分,我是你的一部分。只有你和我才是唯一真實的事物。 聽著。如果我不存在,你也不會存在。

這是一本鬧鬼的民族誌,不論書寫者或是閱讀者皆被鬼魂糾纏。真的亦假、假的亦真。真假的區分不再重要。因為在此刻,我們已在彼此的生命之中。

本文首刊於《芭樂人類學》2022/02/14

https://guavanthropology.tw/article/6915