“我还是对人感兴趣”,但,人是什么?|接力访问065 满宇

文|杨樱

唐浩多决定让满宇来接力。他有几个朋友表示这接力不太有意思——不管满宇还是“一个人的社会”,在艺术圈都被讨论好多次了,缺乏新鲜感。

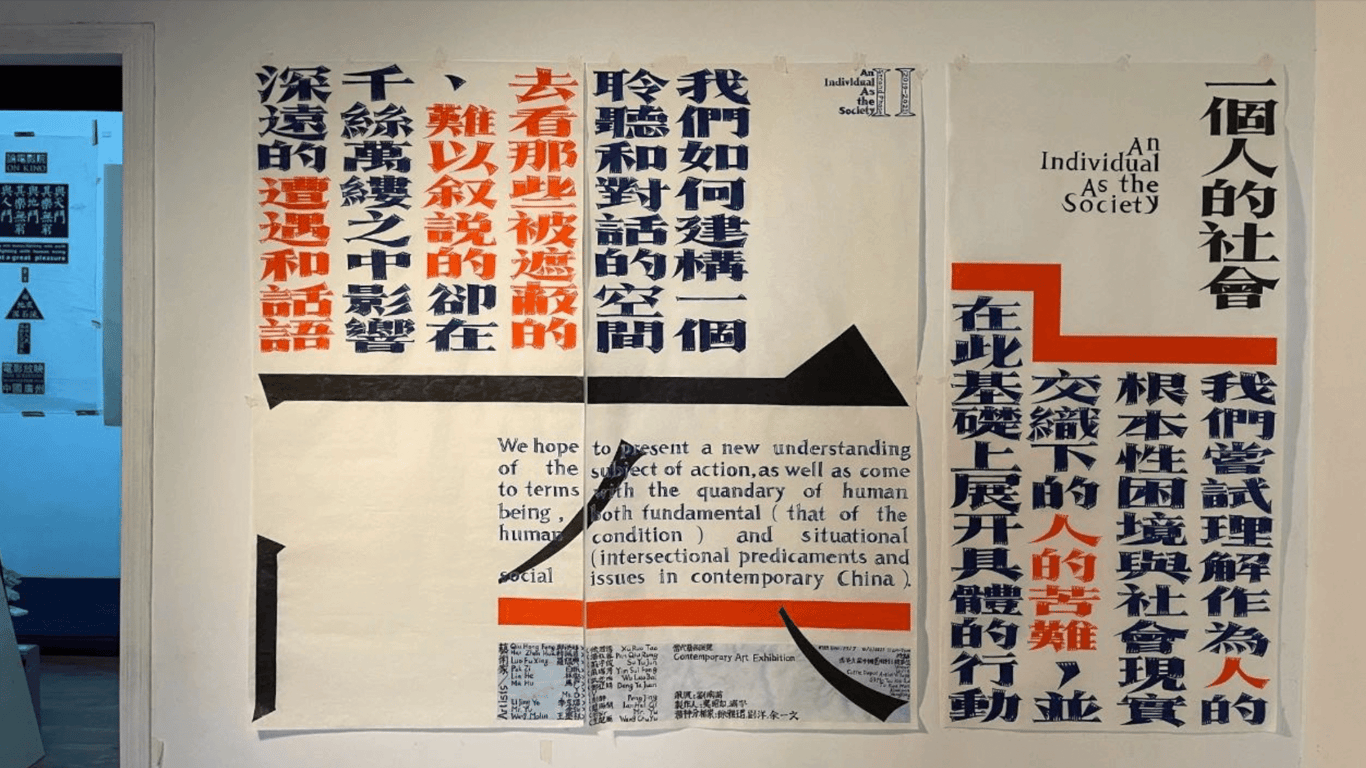

确实,“一个人的社会”已经进行到第六年了。不过也正因如此,它展示了极为丰富的个人经验。我知道“一个人的社会”时间很晚——2022 年底,此时项目前两期(2017-2019 年、2019-2021 年)已经结束,第三期(2022-2024 年)正在进行。且当时我只听了“精神分析”那个部分,并不知道这个项目涉足如此之广的议题,对个人的介入又如此之深。

要到后来,我才意识到“一个人的社会”的出现,意味着满宇工作方法的变革,也意味着他看待社会时视角的变化。就好像他自己说的,不再是通过个体经历去发掘某个社会议题,而是看到个体本身。这无论是在社会学界还是在当代艺术实践里,都是比较少见的做法。

另一方面,“一个人的社会”不仅仅停留在个人遭遇的陈述层面,而是以拉康派精神分析的工作方法切入,试图发现并理解个体遭遇和社会现实交织下每个人的症状。2019 年,《艺术界 LEAP》在报道这个项目时给了一个清晰完整的描述:社会实践项目“一个人的社会”集中了十组艺术家围绕着特定对象展开的田野调查……在此期间,艺术家与各自的合作者进行长期的交流,构成了田野工作的第一现场;与此同时,面对交流中的症结,策展人和精神分析专家在“如何理解”以及“如何应对”两个层面为艺术家提供参考,帮助他们进入合作者的生命经验,并在此过程中疏解艺术家自身的疑惑,形成了项目的多重田野。

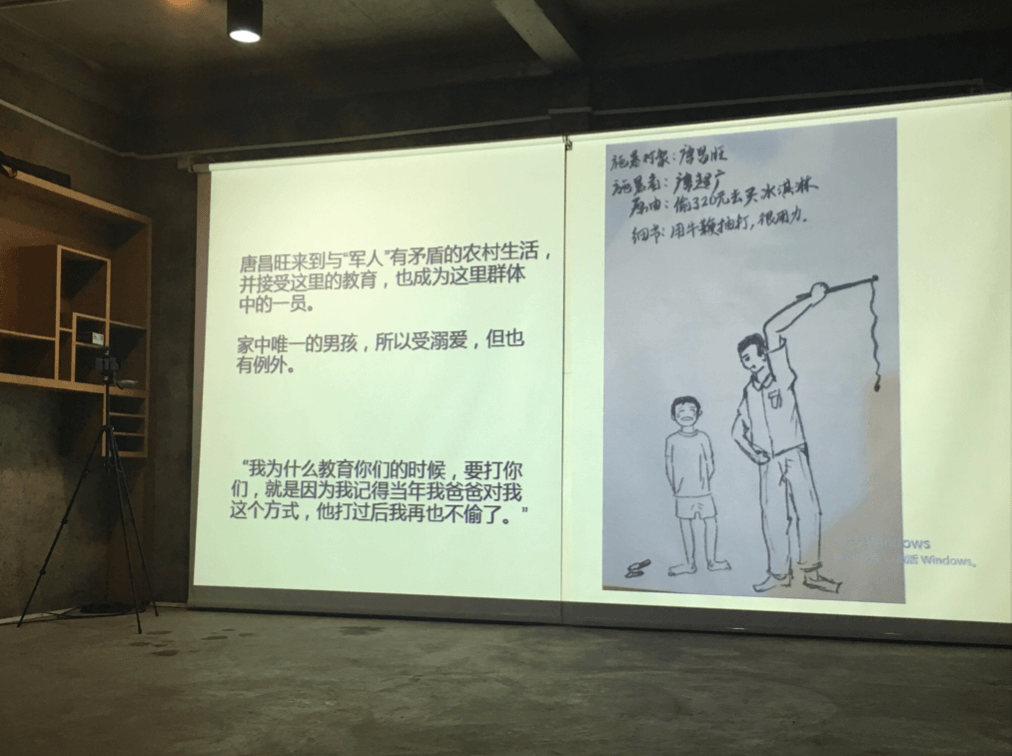

唐浩多作为第一期的参与者,把田野对象设定为自己的父亲。他把父亲从一个暴戾的角色扩展为一个具体的男人,从父亲扩展成一个小时候被过继收养、长大后错失读书机会的社会挣扎角色,从而进一步探讨他极为严重的家暴背后,到底是什么在施加影响。项目结束后,唐浩多尝试在他工作的中学开展针对家暴的“聊社”项目,也是这个探索的后续延伸实践。

满宇说,2017 年他和精神分析家一起开始做“一个人的社会”,谁都不知道具体会发生什么。为了确保项目会有结果,他第一批询问的艺术家要么是对精神分析有一些了解,要么就是和自己的田野对象有过较长时间的接触,只不过还留存一些问题得不到回应。唐浩多是第一期里比较“冒险”的参与者,以至于中途数次他都接近崩溃。到了第二期及以后,经验积累,参与者越发多样,第三期艺术家只占据 1/3 比例,另外还增加了以“症状”为归类依据的小组。比如说,“非自愿单身”,是一群对自身的亲密关系十分困惑的人。

满宇出生于 1976 年,除了艺术家,他也是策展人、评论家、二楼出版机构发起与负责人之一。因为发起过很多当代艺术社会实践项目,艺术媒体和社会媒体都有诸多关注。他从 2013 年开始接触精神分析,最初只是为了解决自己的严重抑郁。他尝试自救,拜过佛教,试过禅宗,但只有精神分析“有用”。

“精神分析(对我自身)有非常具体的回应跟梳理。我现在想起来,不做这么长时间确实不行,前后七年的个人分析。后来我对精神分析越来越有兴趣了,它颠覆了我对世界的看法,就开始自己研究。上课、上讨论班、看书,和精神分析家的交流,也开始接待来访者。”

“一个人的社会”最早来自满宇和精神分析家徐雅珺、刘洋的讨论。在开始之前,他们做了非常多的准备工作:一系列讨论班、讲座分享。当时是 2015、2016 年,精神分析远不如现在流行。

而之所以把参与对象设定为艺术家,一方面来自满宇对这个人群的了解,“艺术家和精神分析家面对存在的问题几乎是一致的。艺术家尝试用各种方式去回应的问题,精神分析家也是,只不过是在分析室这样的一个实践场域。”另一方面,那些所谓的“个人精神现实”问题,并不是什么个人的,但也并非就是所谓社会的。

因此满宇提出了“自己为自己的无名者”这样的说法。当年北京唐家岭的“蚁族”是一个公共例子。“社会上有一些新的现象出现,但是我们对这些现象没有做调查,没有去看,没有去表达的时候,它就处在一个处在一个无名的状态。要到媒体介入,给予一种说法,这样的现象或者处境才会被人完整地认知。”

具体到个人,“自己不为自己所理解的感受、情绪或状态”。如果用更专业的说法,它就分为三种情况:在社会秩序中被遮蔽的人;没有言说经验,各种精神障碍的人,在个人与他者(秩序或他人)的遭遇中,被压抑而无法言说之症状;自己是自己的无名者,在无意识的层面上,个人的意识由于无法理解自身的欲望,在不断的对象(或日常情景的)迁移中,身不由己。

所有这些,都是对个体状况的注意。在此之前,“大家只专注于社会结构性问题。不是说这样不对,这是两回事,而是说,大家对于‘人的存在’这个问题的回应是非常边缘的”。

很多时候,“一个人的社会”牵涉到历史:个人的历史,家庭的历史,社会的历史。与此同时它折射出来更尖锐的当下,无论当事者还是旁观者都可以感受到针尖在眼前晃动的胁迫感。

在满宇看来,这是因为在一个鼓励遗忘(“向前看”)的社会,许多人的创伤都缺乏出口。个人的创伤会折叠、压缩,社会的纹理因此变得复杂。

“1980 年代末之后,我们所谓的价值观就一直在碎片化进程中,这个过程是非常剧烈的。之前还有想象——想象是非常具有社会共识性的——之后就变了,钱变成非常重要的锚点,但问题是,钱并不能许诺生命是有意义的,它是非常贫瘠的东西,钱更多能满足冲动但没法提供意义。”

“我们说的解体,就是秩序解体。家庭也是一样。大家都不在各自的位置,爸爸不在爸爸的位置,母亲不在母亲的位置,那么小孩会怎么样?就有非常多状况出来。现在有大量的、无法表达的、陷入到焦虑中的人。可能在某个方面是比较稳定的,但是在另一个方面很糟糕。”

我摘录几份“一个人的社会”参与者自述如下:

梁广年-喻旭东

1976 年毛泽东去世,梁伯因此住进了精神病院,那段记忆在他那里几乎全部消失了,我们并不知道发生了什么。喻旭东从 2012 年起就开始跟他聊天、帮他写字、收拾那些字牌等等,并尝试在这样的基础上,逐步发展具有自我组织形态的微型社区。

李莉君-东启

这个项目非常特殊,李莉君是东启的母亲,但在他六岁的时候过世了。家里人担心东启,屏蔽了所有关于他母亲的信息,但恰恰因为这个回避,他母亲的死亡在东启那里成为了一个没有被解释的事情。

韩振华-潘秋蓉

当我五岁时第一次听到外婆(姥姥)的故事,那是因为一个伟人发起的一场运动而家破人亡的故事。这么多年来,我会与外婆寒暄身体是否健康,是否按时吃饭,但从来不会谈论感受、欲望和痛苦无常。伴随项目中与外婆持续的对话,我终于开始理解外婆,也尝试理解自己。我看到了一个社会造成的一代人的精神创伤如何在代际间传承,外婆的症状如何幽灵般在我身上复现。我看到一个社会压抑了一代人,一个男人却仍然可以在家庭中欺压比他弱势的女人,而家族中的女人就像大地一样承受着一切,使家族绵延。我的私心是希望大地可以不仅仅是大地,大地也可以做回她们自己。

从这个意义上说,“一个人的社会”还有保留记录的初衷:在景观社会中,个人的历史在哪里都没有记录,它因此是不可交流的,也是无法被理解的,它只能被遗忘。获益的只有那些关于不值得记忆之物的虚假景观记忆。在这个意义上,“一个人的社会”也试图抵抗这样的现实。

到目前为止,“一个人的社会”参与者身份包括“村民、大学生、政府官员、警察、网红、流浪汉、大学老师、工人、白领、女权行动者、社会实践者等等”。这组混杂了不同标签的名单以脚注的形式在“一个人的社会”一份寻找赞助的 PDF 里出现。经济环境不佳,满宇还没有给第三期找到赞助。

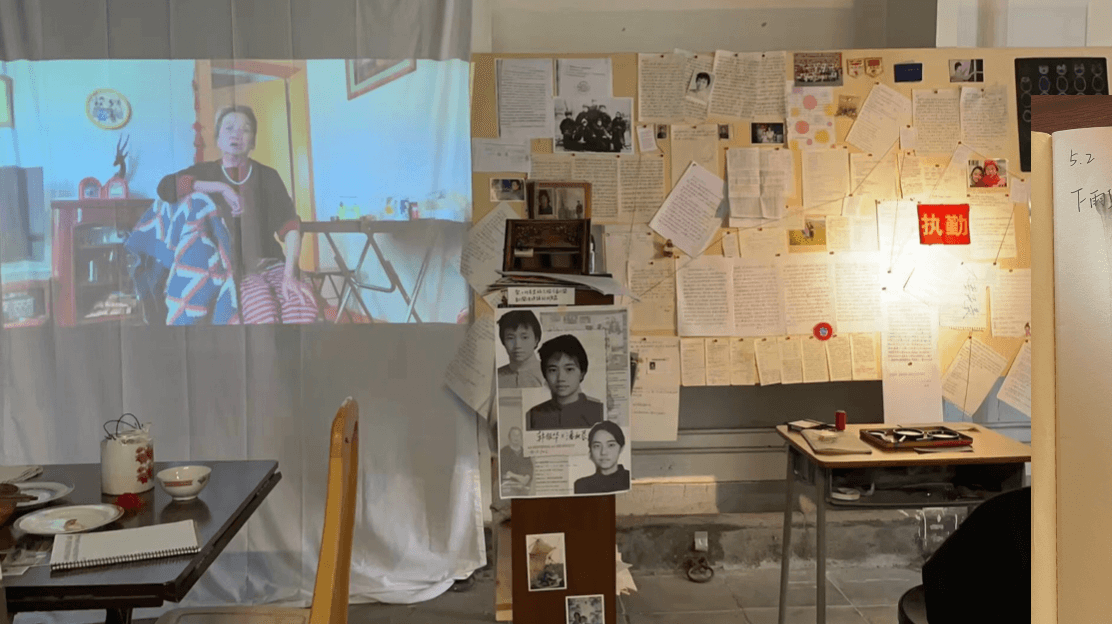

项目开始之后,精神分析家参与艺术家隔周一次的会谈,而每期项目以“田野研究——内部田野分享会——基于田野调研的行动——展览——线上推文”的脉络进行。

你可以在“热带病艺术研究所”这个公众号过去的推文里(就文本本身而言,几乎可以当文学作品来看。现实确实高于艺术。)看到不同参与者的文本整理(字小可能是个问题,不过也许字小可以减少叙述本身带来的冲击)。有评论是这样说的:“艺术家忙于政治、美、社会行动主义……很少有人敢于谈论死亡,谈论人性的悲剧,以及这个我们称之为生活的灾难性现象”、“深入理解自己在世界中的存在之苦,存在之痛,最深最痛最诚恳的实践,敬佩不已。”……

满宇说,这个项目让他看到人的差异性之大——尤其在他们深入谈及自己具体感受的时候——以及丰富程度之广,都超出了他的想象。因为和个体贴得很近,“一个人的社会”给满宇一种此前没有的感受,大概可以被形容为“某种联接”。“之前的项目都很好,但它们都压缩了很多东西,也有很多内在的冲突,多数我都不会去处理,也不会回应,就非常难受。”

这些被满宇形容为“无法承担”的东西,我或许不太陌生。当一个艺术家的社会实践项目完成之后,受众和媒体从展览、文本或者分享里寻找自己可以接收的信息,但此前艺术家和调研对象、调研环境之间的互动,还有许多碎片化的感受和思考是很难完整传递出去的。这些都会变成需要自我消化的部分——其实和媒体采访非常相似。

“一个人的社会”的参与者之后会怎样呢?满宇说,“他们生活会顺当一点”。但他反对“疗愈”。“因为这里面隐含了非常多意识形态的东西:有用、正常、适应社会之类的……如果是奔着这个目的去的话,我们就处在意识形态的想象中。所以必须明确反对。”

“一个人的社会”可能到第三期就会停止。因为满宇感受到了某种问题和工作方式的重复。另一方面,他希望进入新的议题。

“有些新的现实慢慢变得越来越清楚,比如说人工智能与人之间的关系。它不仅仅指工作代替的问题。现在的小孩的语言不是来自于母亲和父亲,来自于电脑,这就跟之前很不一样。”

“来自电脑的语言,最典型的特征就是不像个体的人,人带有一种欲望的气息。刻板化地说,母亲有爱,父亲严厉,对不对?但电脑不是在这样的层面上与语言发生连接的。它是商品化的,模版化的。对精神分析来说,语言不是外在的东西,它相当于身体的器官,那么你看,现在构成器官的素材完全不一样了。这个情况会越来越普遍,国内外的临床开始开始接待这样的小孩了。精神病的世界是个大趋势,具体会怎么样不知道,都在观察。”

Q:你最近遇到有趣的事情是什么?

A:现在我的日常生活、精神分析、艺术实践能够连成一片。之前很分裂,日常生活对我来说是很痛苦的,像荒漠一样难以忍受。比如说别人养花,对我来说是很难理解的,当然现在也是。但我有我的兴趣。

Q:是什么?

A:跟人聊天,可有兴趣了。聊啥都行,随便聊。对,我最喜欢的是大家觉得不爽了就来这儿(笑)……来我这里痛苦的人比较多,有的人什么话也不说,趴着哭一个小时离开的也有。

其实怎么说,我感觉现在自己也处于一个低潮状态,就是第三期做完,接下来会做什么,就有点懵。比如我刚刚说的一些新现象,我还没什么判断或者理解。我其实希望可以产生新的认识、新的实践,进入新的场域。我始终对支配现象的背后逻辑充满兴趣。我在实践上并不怀旧,但目前也没有新想法,所以你要说有啥有意思的,我一下子还想不到。

Q:你最近要解决什么问题?

A:如果是很直接的问题,就是项目没钱。早几年会容易很多,现在特别难。

Q:你想要找谁来接力?

A:精神分析家徐雅珺,她有自己的社会实践,唐浩多无墙幼儿园她也有在支持。她自己也在昆明的城中村给流浪儿童做心理支援。

还有葛磊。我形容他为我们二楼机构的压舱石,不然走不到现在。另外机构的几乎所有项目,很多核心概念还有执行都是他,没有他的想法和行动力是不可想象的。但这个从外部是看不到的,但我们自己知道。所以我一定要推荐他。

文内图片由受访者提供欢迎你带着好奇心阅读小鸟文学

小鸟文学是个独立 App,它的表达在不停变化,认识它的人都有不同的机缘。此前你可能会从各种短篇小说、长篇访谈,人类学田野笔记或者和它的前身《好奇心日报》的联系认识到它,如今它还在持续作出调整。不过它的价值观一以贯之:和我们所处的世界保持距离,与此同时又不会袖手旁观。

你可以在这里找到我们:应用商店搜索“小鸟文学”,安卓手机也可以通过官方网站下载 APK

联系我们:info@aves.art 或新浪微博、豆瓣 @小鸟文学