瘟疫年纪事|所有事物的价值,都需要以自由之身去重新衡量【2021年终记录】

1. 之后所有人的命运都在坠落和飘零

在写这篇文章的时候跨了年。

由于我身在一个独特的时区,时间和朋友圈里大部分身在中国、美国东岸和西岸的朋友们都不同,所以大部分时间都是我目送别人跨年。

看着大家在最后一天抓紧时间和解、治愈、展望的氛围,想想2021年的情况,莫名有种人之将死其言也善的感觉……

之前在微博上看到网友讨论“被疫情偷走的这两年”,知道还有很多人的人生被荒废至今,而我远算不上惨的那一类。至少物质生活上尚未陷入过困窘,只是精神上一直维持在苟延残喘的边缘,也习惯了尽量从生活中寻找乐趣去掩盖自己fundamentally的存在危机。

前几天和身处国内的好友长聊了一次,我俩对2021年的感觉都是“不知道自己一天天都在干什么,”人生好像停留在了2019年,之后便原地踏步,毫无进展,任时间兀自流逝,自己被渐渐消磨。19年的夏天我离开中国后就没能回去,也不知道什么时候能回去,一个人搬到无亲无故的极寒之地,两年多没见到父母,朋友又割席了几个,文章在墙内越来越难发。和疫情前的状态比起来,我的身心都已判若两人,虽然今年也有很多开心的时刻,但整体的趋势是下行的。我从来没有像现在这样,对自己的评价降到最低。为了减少消耗,也尽量在心理上和自我保持距离,把自我放下,很多事就变得不值一提。

对自己的评价降到最低,原因是这两年不断的动荡,抽离,无法留在自己想在的地方,无法做自己想做的事,无法和想在一起的人在一起,意愿反复落空,作为人已经感受不到自己的能动性,几乎陷入了习得性无助。最难的是上半年一边上学一边工作的日子,繁重的压力让人生的矛盾都变得尖锐,心情从沮丧、愤怒变成无止境的自我厌弃。好在当时身在纽约,倒可以进行很多有趣的活动来对冲这种负面情绪,以便维持日常状态里的情绪稳定、功能正常和现代人的可笑体面,天天装得跟没事一样;但是你心里深深知道,当下人生的荒谬性无法解决,午夜梦回终究还是无路可逃。

想起十多年前在伦敦的学生宿舍里和ex看《颐和园》,他说,那个春夏之交就是这群人的转折点,故事前半部分的基调都是向上的,过了之后所有人的命运都在坠落和飘零。不知怎的我就清晰记住了这句话。

疫情就是我们这代人的转折点吧,虽然这一切都不是疫情后才开始的。

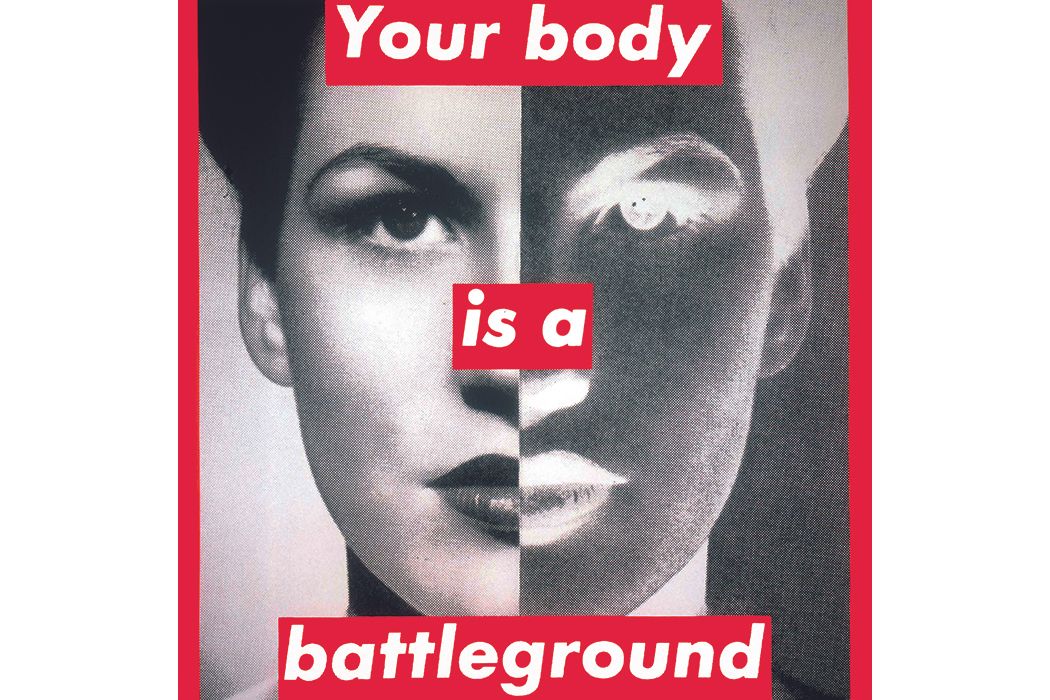

在这个过程中给过我力量的,是身边女权伙伴们的社群,和我们关心的公共事件。从3月开始的Stop Asian Hate运动,到年终时的全球声援彭帅,这个社群总是在第一时间站在前线,你会惊讶于身单力薄的她们,何以撬动了世界的关注。在上半年的肖美丽事件之后,草根女权行动者的社群承受了前所未有的暴力和打击,我认识的人一个个被人肉、然后炸号,恐惧从4月弥漫到5月、6月……在网暴最盛的时候,我们紧紧抱住自己的私人生活,在小群里分享樱花、美食、猫和笑话,互相提醒生活中美好事物的存在。

其实我没有那么大公无私,是因为她们一直在,所以我也羞于退场。我也曾鼓起勇气写下那段经历,想通过文字去赋权自我和社群,抵抗恐惧和自我审查。但是文章刚发出来,我便遭到一个国内认识十多年的朋友不依不饶的追骂,被扣上了“递刀子”的罪名,被嘲讽矫情,被勒令闭嘴。试图沟通的我步步退让,都无法引起对方的共情,才发现彼此语境上的鸿沟早已无法弥补。但最后激怒我的是她对自身特权毫无反思的态度,在一个暴力横行的地方,所谓的精英们不为公义承担任何责任,却自以为能够挑剔反抗者的姿态,真令人恶心。

我想起自己写第一篇“丧家之犬”的时候,也被很多人骂过同样的话。后来机缘巧合下在纽约见到了程益中夫妇,他对我说,“极权社会不允许你表达情感,尤其是痛苦,因为痛苦非常有感染力,能够联结人心。”这给了我莫大的鼓舞。

从19年到现在,原来我什么都没能改变,创伤只在不断重演。当时忍着哄着没割席的人,拖到今天也免不了割席。但是和19年不同的是,我已经习惯了。

所以去你的吧。

10月份的时候,歪脑的主编告诉我今年3月份的特别企划《抢救断层十年的中国女权运动史:行动者们的群像,历程与现状》获得了今年美国在线新闻学会的年度在线新闻奖,让我振奋起来好一阵子。起码,这是今年我做成功了的一件事,这个项目给了我很大的赋能,在一个几乎都是女性的团队里的工作体验令人怀念至今;我的精神得到慰藉,编辑经验大大增长,也赚到了急需的额外收入,没想到最后还收获了一份荣誉,让我这一年免于一事无成地虚度。

爸妈听到了这个消息后,又高兴又担忧,怕太多人知道会惹麻烦,最后只在家人的圈子里分享了一下,说我今年一边工作一边full-time读书,为了获得永居身份,吃了太多的苦,结果还拿到了一个新闻大奖,实在不容易。

我看到她的赞赏,觉得这份苦找到了接纳它的地方,内心非常平静。那些永远爱我的人,一直都站在我身边。

2. 我们需要自己的房子,自己的堡垒

临近年底,温尼伯的气温开始逼近极值。某一天起床,便看见客厅的落地窗外表面结了一层冰霜,亮晶晶的,阳台上的积雪也不再消融了。窗外间或会呼啸起漫天白茫茫的大雪,雪都是横着飞的,风声撞击窗框砰砰作响,近乎野蛮。不下雪的时候,阳光灿烂的平静日子也很多,只是光照的时间太短,每天下午四点半就天黑了。

最近一次出门采购,人已经不能将脸颊露在外面了,也开始感受到睫毛的重量。幸好离开温哥华的时候,七七送给了我一副羽绒口罩,否则再戴医用口罩出门,连鼻毛也会开始凸显存在感——它们在呼吸之间就被冻硬了。

近两天的温度是零下24到26度,翻过新年就该冲零下40度了。听说今年加拿大尤其酷寒,但因为我仍然在居家工作,不出门便也没什么感觉,只苦了那些经常睡在公交车站玻璃房里的流浪汉们。圣诞放假之前公司还说,预计明年2月份去office上班,那正是一年中最冷的时候,我不禁暗暗祈祷疫情晚一些结束,让我在家苟完这个冬天就好。毕竟我在温尼伯一年到头也接触不到什么人,疫情对我的威胁远远及不上天气。

因为这对人类充满敌意的天气,我的所有活动都被局限在家里,这时,就超级庆幸自己拥有了一个舒适的居住环境。虽然我买的都是最便宜的家具,但都有用心挑选,能保证既实用又美观。我还陆续买了很多能提升幸福感的小电器(继煮蛋器后,最新添置的是Soda Stream,一种自制气泡水的机器),最受用的是一咬牙买下的55寸高清电视,下班后就能很舒服地窝在沙发上看电影。

物质给我带来了前所未有的快乐,因为我已经有5年时间过着低物质欲、私人空间匮乏的生活。这也是我出国多年后第一次独居,然后发现自己低估了(或者遗忘了)房子对于好好活着的重要性:一个人住一居室实在太爽啦!每天想干什么干什么。伍尔夫说女性写作需要一间自己的房间,不,我们需要自己的房子,自己的堡垒。

我的公寓严格要求不能养宠物(连养鱼都不行),只能养养花草。刚开始我买了一盆现成的Peace lily装饰客厅的茶几,后来因为我出门玩了太久,它不幸干死了,变成了一盆光秃秃的土。无聊之余,我买了点乒乓菊的种子种下去,冷不丁就全部发芽了。我兴趣大发,又买了别的花草种子,开始在室内搞园艺,装备也越买越多。为了让新发的芽能够在漫长的冬天里得到足够光照,我甚至买了植物生长专用的LED灯,每天定时照射12小时。

想起我爸妈自从退休之后就搬到了郊外居住,在院子里大搞园艺,不停地这挖挖那挖挖。以前我从来不明白侍弄花草到底有什么乐趣,直到我年龄越来越大,受够了人类社会的折磨,终于能够明白植物的温柔。

我以前从来不做饭,在纽约的时候也很少做,要么点外卖要么出去吃,贵是贵了点,但是架不住好吃的餐厅太多。但来到了温尼伯,街上的餐厅都冷冷清清,外卖也不合胃口,我很快就养成了自己做饭的习惯,现在居然一日三餐都自己做了。

最近我学会了煎牛排,也就是逛超市的时候心血来潮想吃牛排,于是买了原材料,上YouTube看了个教学视频就开始现学现卖。加拿大的牛排肉好,做起来不需要什么技术,把腌制过的牛排往滚热的橄榄油里一放,再一股脑加入黄油、蒜、洋葱、百里香和迷迭香,翻着面儿煎就好。没想到我第一次煎就大获成功,比过去在餐厅里吃到的牛排都好吃,香浓多汁,即刻上瘾,后来我便经常做,火候也掌握得越来越好。

都说一方水土养一方人,加拿大人嗜牛排如命是有理由的,环境真的能改变人的饮食习惯,我在三十岁之前都是坚定的中国胃,去美国后也变得能够分辨哪家的汉堡好吃了。

圣诞节的时候,我把香港女同学和另外一位中国同学叫到家里吃饭,就着冰箱里的存货拟了个家常菜单,做了番茄蛋汤、青椒炒牛肉、麻婆豆腐、香草蒜味虾。朋友带来了印度风味的Butter chicken和提拉米苏甜品,最后全部吃得干干净净,聊天也聊得很尽兴,临近午夜才送他们离开,今年就算这么交代了。

3. 我的心究竟多少次向我的大脑发送了请求却从没得到回应

虽然一个人生活非常自由,但不是谁都能忍受人到中年的孤独。在今年,孤独好像正式成为了我的宿命,已经和我的存在本质难分难舍了。

我其实从小就喜欢自己呆着,成长过程中也需要巨大的内向性空间。正是因为这种性格,我变成了一个写作者,而写作这种工作又把我塑造得更加孤独。但它始终都是一种我非常熟悉甚至享受的状态,特别是在纽约的时候,人人都是孤独的,但人人都乐在其中。

但是,在疫情期间我搬到加拿大的过程中,种种陌生的人和场景,让孤独过分成长壮大,超出了我能够驾驭的领域。它像涨潮一样蔓延无边,常常侵蚀了我的整个心境,让所有触及的地方,都变得寂静和荒芜,就像是白日下温尼伯被冻结的河面、白茫茫的广场一样,一个行人都没有。

我开始经常做梦,梦都有一个孤独的结局,或者是梦到结尾的时候,孤独的感觉总会浮现,醒来后也久久深陷其中。有人说梦是潜意识的渴望,是被你的理智忽略的、压抑的需求。于是我被迫计算着,我的心究竟多少次向我的大脑发送了请求却从没得到回应。然后我绝望的想,在我最好的年龄里,我爱的人都不在身边,真是失败的人生啊。

一个人对自己的需求无能为力,其实挺伤自尊的。我放弃幻想,也不再冒险,退缩到力所能及的范围里,每天去做那些必须用来维持生活运转的事。你会庆幸生活给了你这些任务,因为某一天你会明白,在自我枯萎的时候,支撑你的不是你的热爱,而恰好是这些不得不做的琐事。如果这个世界成功地赋予了我们乱七八糟的责任,那它就成功留住了我们的生命。

4. 以后再也不说加拿大的坏话了

所幸,在一个新的国家重建生活会有忙不完的事,而且这个过程出乎意料地治愈。

我在今年8月底从纽约回到温尼伯,落地后第二天就从学生宿舍里搬了出来。当时我还没租到房子,所以香港女同学让我暂时借住在她家的地下室,我和她全家人一起生活了大概半个月的时间。

夏天的余韵意外地漫长,温尼伯虽然气候寒冷,但全年日照天数是加拿大名列前茅的城市,平日里大多阳光灿烂,让人没了大半怨怼它的理由。寄人篱下的这半个月里,我到处看房子,越看越膨胀,在被纽约的房价虐习惯了之后,温尼伯的房价真心令人感动,以我的预算,完全能够独立负担一套一居室的房子。

我在纽约时住在Brooklyn的Williamsburg区域,和曼哈顿只一河之隔,地铁一站就到,也算是很好的街区了。之前和两个室友合租一套公寓,我住的主卧,每个月1200美金左右的房租,还不包括水电气,但以房间的面积、公寓的位置和交通便利程度来看,这已经是当地很合算的价位,所以我住了5年都没挪地方。

来到温尼伯后,发现整租一室公寓的价位普遍在700到1000美金之间,而且绝大多数都包水电气。钱不是问题之后,我图出行方便,就只看市中心最热闹地段的房子,找最好的设施和房型,真是回到了在国内当中产的感觉。

几番比对后,我以月租700多美金的价格住进了现在的公寓,它位于一栋公寓楼的第17层,能俯瞰温尼伯市中心,客厅的大落地窗正对着西面的曼省议会大楼。温尼伯很少有这么高的建筑,所以我站在窗前一眼就能看到城市的地平线,每天都能欣赏壮丽的雪城落日,和渐渐点亮的万家灯火。夜深时分,偶尔能发现皎洁的月亮升起在议会大楼的穹顶上方。

搬进来时房子里什么都没有,我睡在香港女同学便宜卖给我的沙发床上,用了9月份一整个月的时间慢慢添置家具、电器、各种居家用品。那段时间我经常到处去逛到处去买,原本想象中特别麻烦、无聊的过程,却意外地让人很有乐趣和成就感。看着这个家一点一点成形,变得越来越有生活气息,好像破碎的自我也在渐渐被归拢、修复,这颗漂浮不定的心也终于有了定力。

当初迅速搬离纽约时,被粗暴撕裂、打碎和剥离的我,就在这里一点点异地重建。那些和生存无关,但对于我来说很重要的回忆,也终于可以离开箱子,找到在我身边存在的位置。我把书和旅行纪念品放置在展示柜里,还动手做了个照片墙,把过去五年收到的明信片和与朋友拍的照片都夹了上去。圣诞前夕,我终于把临走前朋友送给我的一副纽约街头的画作装裱了起来,挂在了客厅的墙上。

在搬新家的前后,我甚至外出旅行了两次。旅行可能是我一辈子都不会失去热情的爱好,疫情期间也始终在觊觎回到路上的日子。8月底的时候我去了蒙特利尔,9月底的时候去了班夫,即便我看过了世界上那么多美景,仍然被加拿大的城市和自然风光震撼了心灵。特别是在班夫每天徒步的日子,所到之处皆湖光山色,风清日朗,感觉自己就像被大自然捧在手心里爱着。面对这压倒一切却又包容一切的世间之美,存在本身就是最令人感激的事,那身而为人的所有不甘,相形之下都无足轻重了。

这两次旅行转变了我对加拿大的情感。站在Sulphur Mountain山顶俯瞰班夫粉蓝色的山脉时,我进行了深刻反思:以后再也不说加拿大的坏话了。

在我游山玩水、拼命po美图的日子里,我妈察觉到了我的心情大好,伺机给我留下了语重心长的一段话:

“在经历磨难、折腾和努力奋斗之后,慢慢将要进入到中年了。应该知道自己要什么,找到一个美丽自由的国度,安定下来,从此过上无忧无虑的幸福生活,这是爸妈的最希望看到的。人总要为自己的一生考虑,不能总生活在政治抑郁的情绪中,尽快解脱出来,去过自己的好日子。”

我没有回复她,也不知道怎么回复。类似的劝解,他们不知说过多少次,好说歹说都有,“远离政治”、“少管闲事”……

区别是这一次,我内心真的动摇了。

5. 所有事物的价值,都需要以自由之身去重新衡量

离开班夫后我又去了温哥华找七七,赶上了红叶季,整个10月都和她们一起玩过去了。10月底我回到温尼伯,也顺利找到了新工作,开始按部就班地走移民程序。

用尽力气,过上了无比普通的生活。突然有一天,我觉得很好笑:5年前我离开中国之前,就已经拥有了比这更好的生活——装修精美的房子、名牌家电、昂贵的玩具、猫狗双全、锦衣玉食的日常,那曾经是我的家,是现成的幸福,而我又为什么抛下它们,辗转千里跑到这里来重建这一切呢?而且无论我怎么重建,可能都再也不比当初的生活更好。

我总以为人生的价值在别处,在远方,而我想要出来寻找。今天我已经走到了世界的尽头,才发现所有事物的价值,都是我们在和其建立“关系”的过程里创造出来的。我们投入了自己的时间、金钱、精力和体力,但归根结底,是人类在一件事物上花费了自己的生命,才形成了我们和他者之间的连接,并赋予了“他”之于“我”的存在意义。

原来这就是人生的秘密,就这么简单。为什么我在父母曾经为我百般张罗的学业、房子、婚姻、工作,这些所有安排好的“幸福生活”里面找不到价值,也感受不到意义,非要奋力出逃不可?没有通过自己的努力获取的东西,即便一时拥有,也注定都会失去,哪怕是我主动放弃的。

看到一个博主说,为什么那些中了乐透大奖的人,人生往往变得更糟糕了?因为他们和金钱的关系被破坏了。我们用劳动赚取金钱,这保证了人能和金钱建立良好的关系,这样人不能滥用金钱,金钱也不能腐蚀人。是我们的付出让我们的得到有了意义,这才是价值产生的过程。

我竟然到现在才懂。小王子说:“是你为玫瑰付出的时间,让你的玫瑰变得重要了。”从小到大,类似的道理我听过千万遍,但从未听懂。

我爸妈那么爱我,他们太想让我幸福,想让我“少走弯路”,倾其所有把最好的都递到我面前,而我却弃若敝帚。因为直到今天,直到天边,我才懂得了这份幸福。

人生的悖论就在于,如果我不离开,我就永远无法懂得,但当我懂得的时候,我却早已失去。

可是,还是必须去懂得啊。这一刻,生命中所有的荒谬和虚假的诱惑才会被识破。所有事物的价值,都需要以自由之身去重新衡量、重新建立。那些在自由的尽头留存下来的爱,我希望自己还有机会去把握。