“我的朋友胡适之”的变与不变

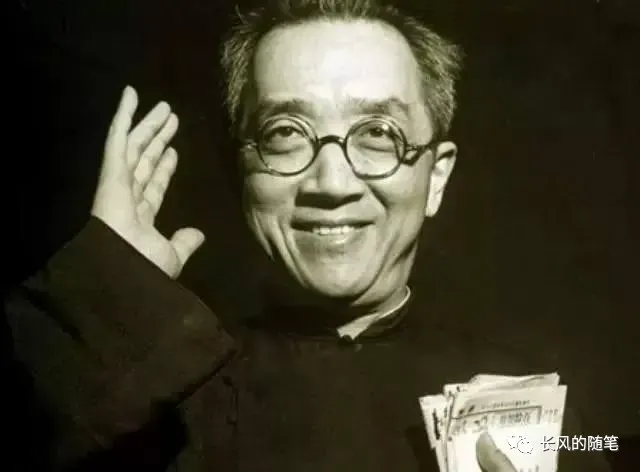

“我的朋友胡适之”这句话由来已久,凡是听过胡适其人的,几乎没有不知道这个标签的。这句话把胡适的热情、大度、善于交际,展现得淋漓尽致。他温和开朗,天性乐观,自带一种魅力,和三教九流、政客学者都有广泛的交往。

但胡适待人,也并不总是一团和气。他一生最为春风得意的时候,大概是1917年,刚从美国回来时,年纪轻轻,就暴得大名,任教于中国最高学府,跻身于多少耄耋耆宿都难至的学术界顶端。这时的胡适,估计走路时都自带一股风。有一次讲完课后,台下有人提问,胡适看他衣着神情,不像学生,便问了一句,这人果然是来旁听的。当着所有人的面,胡适直接说道,旁听的人没有资格提问。这个旁听的青年便是毛泽东,他当时在学校做图书馆管理员,为了听胡适的课,特意弄了一张听课证,结果当堂碰了个大钉子。

书生意气,几乎贯穿胡适的一生。1958年,68岁的胡适从纽约回到台湾,任中央研究院院长一职,蒋介石等军政大员前来祝贺,蒋介石在讲话中说道:“目前大家共同努力的唯一工作目标,为早日完成‘反共反俄’使命,如果此一工作不能完成,则吾人一切努力均将落空,因此希望今后学术研究,亦能配合此一工作来求其发展”。胡适素来反对将学术与政治联系起来,如果这只是蒋喊喊口号,尚可理解,后来蒋又说到共产党破坏传统文化,“五四”时“打倒孔家店”等也有对传统的过分破坏,于是将“五四”和共产党的兴起联系起来。作为“五四运动”的主将之一,轮到胡适上台发言时,他第一句话就把蒋介石顶了回去,他直接说道“总统你错了”。下面人都大吃一惊。接着,胡适解释了学术和政治不能绑在一起,洋洋洒洒,讲了一番话。蒋介石虽然当时没说什么,然而,终胡适任内,未曾再履足中研院。

胡适的傲气,大多是为了他关心的学术自由。对于有才华的后辈,他都尽力提携,吴晗、罗尔纲便深受其惠,甚至同辈的钱穆,他也尽力帮扶。他更多的一面,还是平易近人,宽和容忍。可能是毛在十多年后,成了影响中国局势的人物之一,让胡对中下层青年,有了更多的关注。也可能是历事愈多,人变得愈平和了。上世纪三十年代,在繁忙的办报、授课、教务工作之余,他每周还要抽出几个小时来会见各行各业的人。对他来说,社交活动毕竟是一件舒适和愉快的事情。

五十年代,他在纽约时,和街头巷尾的车船店脚,都能聊到一起,而且不亦乐乎。据唐德刚记载,一次他和胡适下馆子,他因事出去一趟,回来找了半天,才见到胡适,原来胡适跑到后厨和那些双手油乎乎的大厨在叙旧呢。“大使先生”在各地都能碰到熟人。因为他待人厚道,不摆架子,老来还是一副安徽“乡下人”的样子。

近代中国的知识分子,对政治都有极大的兴趣。有人是坐守林泉,有人则下海捉鳖。抗战爆发后,因为在国外的巨大影响,胡适临危受命,远赴大洋彼岸,任中国驻美大使,在美国各地奔走不息,结交政要巨贾,宣传、演讲,为中国争得支持。美国最终站在同盟国一方,也有胡适的功一份功劳。虽然胡适自谦为“过河卒子”,这四年确实为他的学术生涯抹上了一道异样的光辉,使他不同于近代的任何学者;甚至在中华民族的抗战史上,也是重要的一笔。

胡适从青年时开始写日记,不厌其烦地记下当时的政治事件,有时甚至把报纸的整篇报道都减下来,贴在日记上。他年轻时在美国,除学业之外,也广泛地参加各地的演讲、宣传等竞选活动,对政治的热情,可见一斑。现在,终于如愿以偿,以实际行动,救国家于危难。

在政治中,胡适并不在意站队。他有实际政治行动的驻美大使生涯(1938年-1942年),只是爱国心切,为了抗战胜利;三十年代中前期发表不主张抗战的政治观点,也是理性思考的结果,为了让积贫积弱的中国多几年发展的时间;1949年离开大陆,是他自由主义知识分子的价值判断。

胡适最根本的身份,还是学者。虽然是一个喜欢谈论政治的学者。他最大的兴趣,还是在于学术。他最广为人知的身份就是新文化运动的主将。他在1917年发表的《文学改良刍议》中曾倡导,写文章须言之有物,不摹仿古人,讲求文法,不作无病之呻吟,务去滥调套语,不用典,不讲对仗,不避俗字俗语。可见这时他对中国古典文化已经有了自己的看法,并非全盘接收。他在中年时提倡“整理国故”运动,研究《红楼梦》、《水浒传》、《水经注》、禅宗,写作《中国哲学史大纲》等,也是以古典文化依托。

只是他主张以西方近代的科学方法来研究,不能一味地宣扬或排斥。如果钱穆对待传统的态度是“温情与敬意”,那么胡适就是“冷静与理智”。直到胡适晚年,他在《科学发展所需要的社会改革》(1961年)中依然说:

“····…我们东方这些老文明中没有多少精神成分,一个文明容忍像妇女缠足那样惨无人道的习惯到一千年之久,而差不多没有一声抗议,还有什么精神文明可说,一个文明容忍’姓制度’几千年之久,还有多大精神可说?一个文明把人生看作苦痛而不值得过的,把贫穷和行乞看作美德,把疾病看作天祸,又有什么精神价值可说?···……我相信,为了科学的发展铺路,为了准备接受欢迎近代的科学和技术的文明,我们东方人也许必须经过某种知识上的变化或革命……”。

他真的如此愤恨古典文化吗?其实未必,早在1910年,胡适赴美留学时,就自带着一部《十三经注疏》,以“为他日国人导师之预备”,他从西方带来了武器,以“科学方法”、“实证主义”、“大胆假设,小心求证”来重新审视这些古典文化。新文化运动中的那批人都对中国传统有深刻的了解,从鲁迅、陈独秀到胡适、蔡元培、钱玄同,他们都是读中国古书长大的。只有热爱传统、深悉传统的人,调转矛头时,才能排闼入户,直指弱点。

一百多年前,西风东渐,中西文化碰撞交流,各种政党斗争此起彼伏,人们的思想观念、待人处世的方式都在不断地变化,不同性格、出身的人,“变”与“不变”的范围都不尽相同,梁任公便曾明确说出“以今日之我,非昨日之我”。

胡适还喜欢在中国古籍中作考证,他的《红楼梦》、《水经注》考证都做的是这种功夫。有种在茫茫历史烟海中寻得线索,打破旧有成说,重新破案的感觉。这可能是中国学问里最接近“科学”的方法了。有一件事,他却始终考证不出来,就是“我的朋友胡适之”这句话的由来。他徒弟的徒弟唐德刚亲口问过他,并记下了这有趣的一幕。

一次我问胡先生“我的朋友胡适之”是谁首先提出来的呢?

“实在不知道!实在不知道!”胡适笑嘻嘻地回答我。

“有人说是傅斯年,”我说,“但是又有人说,另有其人……究竟是谁呢?”

“考据不出来!考据不出来!”胡先生笑得非常得意,笑得有点像上海人所说的“贼忒嘻嘻”的。