批判的衰落:跨媒體的中年危機

本文為我以網絡社會研究所所長身分,於中國美術學院跨媒體藝術學院主辦之「感受力論壇」 (2019年12月7、8日)發言稿。講完,全場來自各美院的"長官們"都寂靜了。

(演講時我放棄原本準備好的ppt,直接口頭報告,原因是前面的講者都做的太精緻漂亮了。)

讓我們去媒體化吧,在沒有ppt以及圖片文字的情況下,試試我們可以理解彼此多少?

蘇黎世大學研究員Alexandra Freund 和 Johannes 對中年危機有一個顯而易見卻又精准的定義:「當一個人越來越頻繁地使用‘年輕人’來指代一個群體時,他就開始擁抱中年危機了。」當代藝術界越來越用「新媒體」、「跨領域」也有中年危機了嗎?另外一種民間智慧的說法,等到了40歲後,發現「不惑」的意思是你不明白的事都不想明白了。我們現在對跨媒或者跨領域好像也是這種態度了。

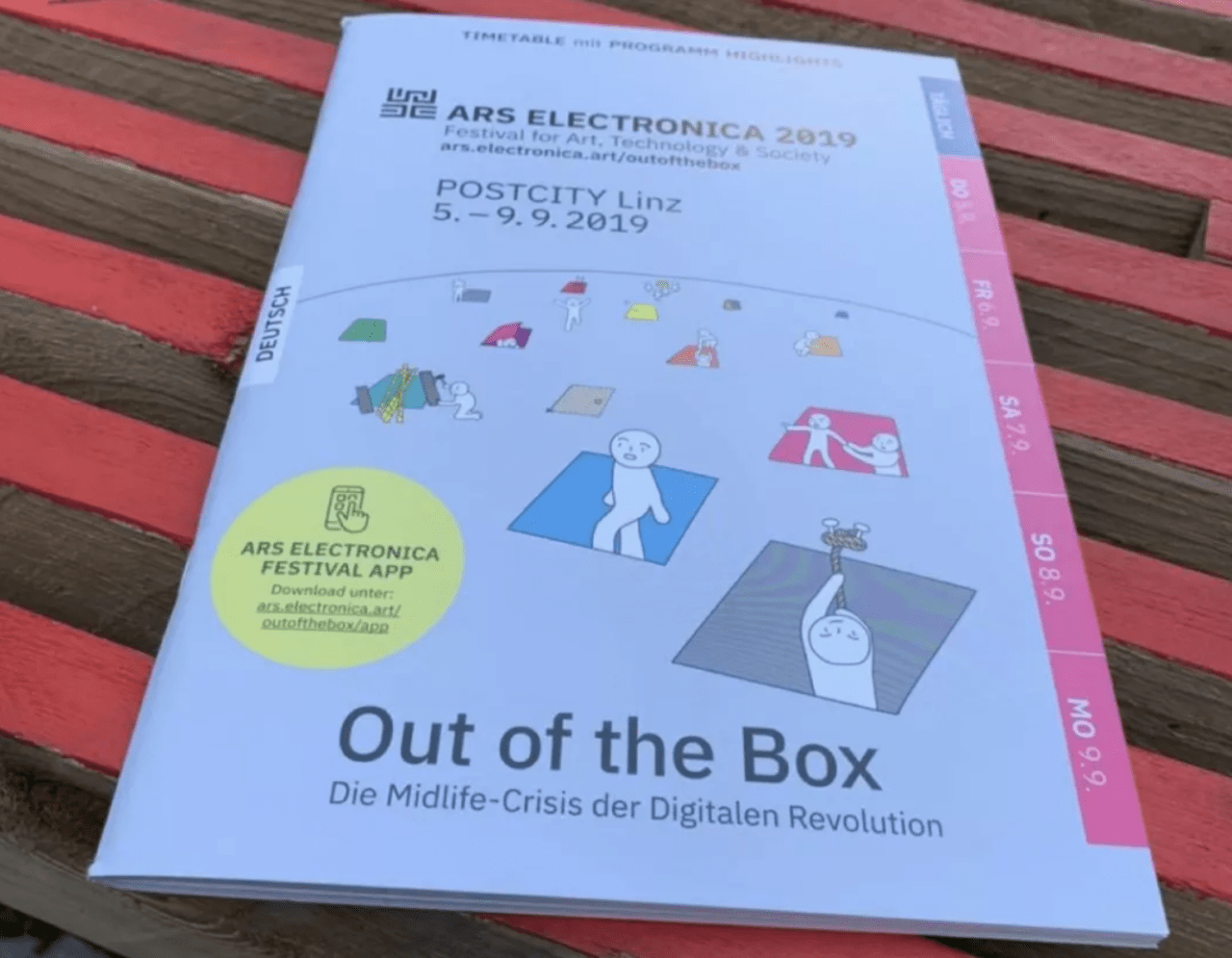

1979年,由一個鋼鐵場轉變成國際知名的德國林茲科技藝術節,今年的主題乃是「跳出同溫層」(Out of the Box),副標是「數位革命的中年危機」(Die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution),並推出一個收錄了從1986年至今的電子藝術檔案展(ars electronica archive)。新媒體仍在,但不再新奇,如同數字藝術不再前衛一樣。如今再提新媒體或電子媒體藝術還有什麼仍待釐清的特徵呢?林茲的科技藝術的跨領域化(科技、媒體、社會)是一個很明顯的例子。從60年代的跨媒體化(intermediality)到90年代的跨領域化(interdisplinary)及社會轉向(social turn),說明瞭藝術如何「運應」科技與媒體的社會生產有關。而適應(使用新技術)不是創新,創新與批判有關。技術創造了一種環境,技術將一種知識轉接為另一種形式的知識,一種媒介是另一種媒介的內容,而新環境能使之前的舊環境轉變成一種藝術形式,在看似前進又循環的歷史中,人如何不是技術的復本,不要作為技術的伺服裝置,將是藝術生產的關鍵。

我有幸參與了兩岸「跨媒體藝術」的實驗,2007年在高師大的「跨領域藝術」,2008年在北藝大「藝術跨領域」,2013因緣際會來到美院跨媒體學院,那時剛從新媒體系轉化發展而來不久。這些經驗讓我從2002模糊開始的「社會性藝術」實踐有了清晰的面貌。我在《新美術》的長文〈邁向社會性藝術〉(見2013年第10期P16-42),是我第一次將西方的「社會藝術」(social art)一個以服務大眾為對象與左翼理想所驅動的藝術態度,轉換成「社會性藝術」(societal art),一個以行動角度重構社會關係,藝術家與藝術對象的交換與共同創造知識的「計劃」(如同歷史性計劃的「計劃」,一個行動者在歷史時刻上做出行動的介入),放棄目錄化的分類概念來形成一種知識─實踐體系,更清楚的脈絡化了西方當代藝術從現代性批評、奇觀走向跨領域的過程。在那篇長文中,社會性藝術對我來說,不是典範式的,定義確立的,而是透過行動達成社會關係改變的。我提出四個點:多孔性戰鬥、離開所有權的快感、識異的政治,以及與現實交往作為社會性藝術的實踐特徵,而非「應用」或「解釋」取向的理論。社會性藝術是立基真實的社會政治過程,重新喚起人與人的連結,並且將少數人的文化旨向變成社會承認的規範價值之一,在社會性空間中創造新的藝術生產模式。藝術家與民眾一起工作,為的不是將他們當做再現的材料,而是與他們一起生產出「作品」,解決藝術家與民眾的共同問題並獲得知識上的進步。

從2002年以來我的各種研究與策展計劃,如寶藏岩全球參與計劃(GAPP), 2006台北中山北路的〈燕子之城〉,2008年的《候鳥 ─ 台灣移工特展》、《復島》系列三個作品,到三次參與深圳雙年展的項目,台灣高雄市立美術館的《亞洲新娘之歌》、《為無為─謝英俊的建築實踐》、《甦醒的日常 ─ 九二一二地震二十週年展》等項目,我關切的都是底層民眾、空間、移動、交往等集體性的處境,透過不同的媒介/技術進行議題的探索。媒介/技術對我來說不是什麼新奇的工具,它有時候開啓我與民眾的新對話情境,有時候它只是作為更適切,更民主化(而非更先進)的工具(appropriate /affordable technology),有時候會變成副產品而進入美術館,如《復島》計劃的「自動敘事機器」。來美院之後,歷屆的黑客松、年會,甚至在我對內外溝通以及做淘寶村與鄉建中的中國農村時,(創作與研究的)集體一直很重要,而技術、軟件與網絡化,不是作為工作的工具,網絡─技術就是工作本身。我們推行了許多網絡化的協同工具,共同生產內容。2019年底,網絡社會研究所與上海的一些黑客們要推出「遠離微信」的分布式社交軟體的平台,透過開源的mastodon以及CodiMD,消滅被干預權(這在今年初已經完成,日後向各位報告)。

很顯然的,社會性藝術(創作集體,而非集體創作)能夠讓我們使用技術卻同時避免成為技術的伺服系統(servomachinism)。社會性藝術並沒有特定的媒介,無論是新媒體還是舊媒體,無論是單一領域還是跨領域,都不會影響其「效果」,也不會成為定義的它的根據。社會性藝術以藝術主體論的觀點來說,就是ours to hack and to own. (將我們的駭成我們擁有的),這也是面對新科技與網絡獨角獸最有力量的反擊。

麥克魯漢知名的比喻:「人是機器世界的生殖器官,如蜜蜂是植物世界的生殖器官一樣。」技術創造一種環境,我們使用技術,依賴技術使我們麻木。技術將一種知識轉接為另一種形式的知識,一種媒介是另一種媒介的內容;媒體的使用者就是內容,媒體就是社會交往的內容。媒體改變了我們感知率的變化,感知率的變化首先發生在驚奇感上(內容就無關緊要了),技術使得我們延伸(同時被截肢了),輪子加快了跑步的速度,也讓兩腳無用了,打字讓我們快速寫作,也讓我們忘了字如何寫(特別是象形文字拼音化之後)。我們從冷媒介渴望著熱媒介,就是渴望抹除自身參與的熱情。印刷術取代了口說,讓口說變成它的內容(詩人馬拉美說:世界的存在中止於書中。),讓專斷(常常表現為清晰與標準化)識字的階級主宰了世界,讓部落從家族從血緣習慣剝離出來。然後,電子媒體(由電力驅動的)出現取代了印刷,廣播取代了電話,電影取代了廣播,電視取代了電影,AR/VR取代了電視,社交媒體取代了社會。每一種取代,都是新環境使得舊環境轉變成一種藝術形式。我們常說,技術有了,藝術就出來了。根本的原因,是有了新技術,新環境適應期引發的爭議與不滿,讓舊的內容可以再說一遍了(畢竟沒人會關心內容,臣服於驚奇感中)。藝術家只是表現了技術的形式,而非新的內容,無論如何調動感知率的分配,藝術的主題還是舊的。若是如此,那麼新媒體取代了什麼?跨領域取代了什麼?一切媒介作為人的延伸,都能提供轉換事物新視野和新知覺。看與感知的新,只是意味著陌生感和驚奇感,我們能說看與感知就是內容嘛?人類越是技術世界的伺服系統,我們重復看自己的方式就愈是五彩繽紛,多樣豐富。用新的觀點看世界(技術),卻一直沒有看到新世界(內容)。

Harun Farocki 的〈嚴肅遊戲〉作品的價值,不在於他的尖銳批判,而是揭露了當代藝術最深刻的困境。一個批評遙控、軍事遊戲化的作品,卻也只能透過到軍營里訪問,採集記錄而以多媒體拼貼的方式呈現,這「內容」幾千年來我們都耳熟能詳了,是古老世界的沙盤─軍棋,不是嘛?Farocki多說了什麼我們不知道的事情嘛?Farocki的作品是熱媒體(高清,豐滿,全視頻),古老的軍棋是冷媒體(低成像、參與、鬥智猜測),讓我們震撼的是技術/媒介,而非內容。感知分配比率不同了,更濃的酒,更多咖啡因,更多的眼見為憑。那些存在金融交易所的數據,支付寶與微信支付的交易款項,難道不比這些操控無人機的戰爭更劇烈?我們永遠只能用好萊塢與軍工業的「剩餘」技術,作為我們重新說老故事的方法嘛?李安的《雙子殺手》,120幀的電影,我們看得到表情,毛細孔與呼吸熱氣,傳統電影堅持的25 幀的美好是靠我們腦補,靠著同理心與感受力,討論這是進步或未來其實不太有意義,我們的眼睛感知率上到百分百,此外無他了,我們看到的就是一真確的(actual real)。

前幾天,2016年被DeepMind的AIphaGo AI打敗的南韓圍棋棋王李世乭(發音「dol」)於2019年11月宣佈引退,他萌生退休念頭是因為無法擊敗AI,他的唯一一場勝局可能是人類最後一場勝局。他沒明白的是,他永遠無法退休,他的經驗也會被寫入AI學習的「內容」之內,人類智慧就是AI的內容。他打敗不了人作為技術的伺服系統,因為他打敗不了新技術用「舊環境的內容」學習而來的技巧,他打敗不了全人類累積至今的圍棋知識的雜交。其實,所有人類現在都是退而不休了。赫胥黎說:「人不像單純的生物,他具有傳遞和轉換的裝置,這一裝置建立在儲存經驗的能力上。比如語言里的儲存能力,同時又是轉換經驗的手段。」所有新媒體都有這種特性。轉換經驗的手段就是新媒體/新技術的核心,

藝術家總是詳細撰寫未來的歷史,因為只有他們才能察覺當前的特性。藝術家是具有整體意識的人(the artist is the man of integral awareness)。藝術家在意識過程尚未被新技術打擊麻木之前,就能矯正各種感知比率。如果有所謂的「實驗藝術」,就是能夠仔細轉換既有經驗而成為社會的導航圖。在實驗藝術中,人們所獲得到的對自身心理的猛烈衝擊,是來自自己的對抗刺激手段或技術。於是,這裡出現了藝術的批判性。實驗性藝術可以是社會性藝術或是冠著其他名字的各種藝術,實驗藝術不是方法,而是批判,批判人與人的延伸所構成的真本與臨摹間的鬥爭,是我們朝向新技術發展環境的最重要的緩息,而且盡可能讓緩息不變成嘆息。新媒體藝術的中年危機,正是習慣了原本猛烈衝擊,麻木而習慣的使用、依賴技術決定的感知分配比率,”衝擊”變得習慣甚至好用了,沒有什麼東西來自於自己的對抗了,而是我們爭先的想要使用的更為順暢。

讓我們想想康德的名言:”人為自然界立法。”康德認為事物的特性與與觀察者有關,將他之前西方哲學的本體論、經驗論與理性論述轉化了批判哲學。批判是什麼?當一個事物來到我們面前,我們該如何思考與觀看,如何面對與應付,並與之一起構造世界。什麼是批判的衰落,就是我們只是應付來到眼前之物,習慣並適應它,用它持續重復我們自己復本。我常覺得開放軟體對智財權的抗爭搞錯重點了,關鍵的不是copyright 或者 copyleft,而是如何生產不同的復本們(altered copies)。

來美院之後,網絡社會研究所的主要在於研究,批判性的研究與落實的生根實作。四屆年會,五次黑客松(兩次合作松,一個科幻寫作松),淘寶村的研究,鄉建中的中國農村研究,以及協助山西永濟一個有6000位農民社員參與的合作社組織之空間改造設計計劃等。這裡頭我們比較關心的是信息─科技如何穿透、傳播,造成中國地景與社會關係劇烈的變化。在跨媒體自由的環境中,我們可以積極的前往理論與他者,作出自己的差異復本。前兩天我正在編輯科幻寫作松得獎作品的文集出版,這些作品的成功正是人文學科想像力的復蘇,而非技術的成就,是人類想像走在技術發展尚有結果之前的預演,每一次預演,都是提醒了人類對未來的準備,而這正是人文學科的最重要的價值。每一次的科幻寫作,也都是對未來的伺服機制(servomechanism)的改動,使得人類可以逃離技術-雲端數據掌控的星球,以想像形成網絡分布式迴路,將科技、藝術、文學、生活作為自己的延伸,而非數據,來籌謀未來的生命。

Bifo 這次因為身體因素未能參加第四屆網絡社會年會,他錄了一段影像獻給大會,其中有一段他說:「早在網路之前,假新聞一直以來就佔去人類溝通內容之中的很大一部份,問題在於批判的衰落。批判,即分辨真假與善惡的能力。」一種媒介一定包含了另一種媒介的內容,假新聞,同溫層,群體壓力、迷之音(meme),都不是當今的網絡社會才有的,在歷史上都以不同的技術/媒介/內容出現過。技術創造了新環境,在新環境使得我們麻木且依賴之前,對抗習慣了的刺激與技術的擺布,以能勾勒新世界的社會導航圖譜在藝術家手上,只有瞭解這點,忘了新媒體與跨領域,我們的中年危機才能轉成「不惑」的藝術創造。

最後讓我引用尼採的一句話作為總結:

“我愛那些不知怎麼生活的人,因為只知道沈落,因為要向彼處過渡。而人之所以可愛,是在於他的過渡和沈落。”( I love those who do not know how to live, because they only know the sunk, because they want to transition to others, and the reason why people are lovely, is that his transition and sinking.)

Nietzsche said.