当我们谈论“身份政治”时我们在谈论什么

当我们谈论“身份政治”时我们在谈论什么

2020年6月22日晚,华东师范大学ECNU-UBC现代中国与世界联合研究中心组织了一场许纪霖、刘擎、白彤东、吴冠军四位老师之间的线上对谈,围绕美国当前的反种族主义抗议运动展开讨论。整体而言,四位老师均对这场运动持同情理解的立场,这一点我非常赞同;但对话中的一些具体论述及其背后的思维框架,在我看来仍有可议之处,因此不揣冒昧,提出了一些商榷意见,口述后由“澎湃新闻”实习生张家乐帮助整理成文,特此致谢。由于未能现场聆听此次对谈,所有商榷均以事后整理的对谈文字整理稿为依据,如有误解几位老师观点之处,这里先行致歉。

我的商榷文章共分三篇。在第一篇商榷文章中,我讨论了“(反)政治正确”这个论述框架本身为什么是一个思维陷阱。这里是第二篇(首发于“澎湃新闻”),我将讨论四位老师对谈中的另一大主题:身份政治(identity politics)。

现今欧美公共领域对“身份政治”这件事也有很多争论,支持与反对的都有。一些知名的“老自由派”比如福山、马克·里拉等,都曾经批评过“身份政治”;他们往往将“身份政治”与“公民政治”相对立,认为“身份政治”是偏狭的特殊主义与部落主义,最终会导致族群之间的分裂与对立等等。不过在这些争论中,不同人对何谓“身份政治”往往有不同的理解;为了更好地思考这个问题,我们有必要先对不同意义上的“身份政治”加以区分和辨析。大致而言,我认为几位老师在对谈中,至少在三种不同意义上使用了“身份政治”这个概念:诉求意义上,认知意义上,以及策略意义上。澄清这三种不同意义上的身份政治,有助于我们考察那些针对身份政治的批评究竟在多大程度上站得住脚。

一、诉求意义上的身份政治

所谓诉求意义上的身份政治,即某场社会运动所提出的政策诉求与特定的群体身份相关。这类基于特定身份的诉求何时合理,何时不合理?对此,刘擎老师在对谈中其实提出了一个很好的思考框架,只可惜他并没有将其贯彻到底,而是中途有所徘徊,无意间竖起了一个稻草人加以批判。刘擎老师的框架建立在普遍主义与特殊主义的区分上;他认为,恰当的身份政治一方面应当诉诸于普遍主义理念(比如人人平等),另一方面关注实然层面的特殊与差异(比如某个族群在现实中遭受了某种特别的歧视),以特殊为对照,追求普遍理念的实现。

在此基础上,刘擎老师一针见血地反驳了中文互联网上近来广为流传的、黑人保守派学者托马斯·索维尔(Thomas Sowell)对马丁·路德·金的错误解读。索维尔在两年前的推文中说:“如果你始终相信每个人都应该遵守同样的规则、依据同样的标准被评判,那么你被贴上的标签,在六十年前是激进派,三十年前是自由派,而在今天就是种族主义者。”对此,刘擎老师很正确地指出,即便马丁·路德·金本人,也呼吁重视因肤色造成的现实处境差异,特别是黑人因其肤色遭遇的痛苦与承受的压迫;在种族歧视的现实中声称自己“无视肤色差异(colorblind)”,并不能带来真正的平等,反而是对系统性歧视的视而不见与添砖加瓦。恰当的身份政治,正是要唤起人们对现状中种种“身份特殊性”(亦即由身份差异造成的歧视与不公)的关注,进而推动人们站出来改变现状,最终建成一个身份不再重要、人人享有普遍平等与尊严的社会。对刘擎老师的这些看法,我非常赞同。

但在接下来的讨论中,刘擎老师却又将马丁·路德·金时代“好的”身份政治和当代“过分激进”的身份政治做了对比:“激进的身份政治可能会走的更远,认为特殊身份的历史记忆和苦难体验,产生了一些普遍人权原则所不能容纳的正当诉求,这是外人不可理解的。这个时候身份政治不仅是一个工具,它本身就是一个目的。”这里刘擎老师并没有明确指出究竟是哪一个当代身份政治运动“过分激进”、“产生了一些普遍人权原则所不能容纳的正当诉求”;从上下文来看,似乎是指BLM运动。然而BLM运动真的有哪些诉求是普遍人权原则所不能容纳的吗?

其实我们仔细想一下“Black Lives Matter”这个口号,它不但没有在应然层面否认“所有人的命都重要(all lives matter)”这条普遍原则,反而恰恰是已经预设了“所有人的命都重要”这个前提,然后才能得出“黑人的命也重要”这样一个具体的运用和结论。之所以要选择“Black Lives Matter”作为口号,而不是反对者提出的“All Lives Matter”、或者刘擎老师推荐的“All Lives Matter and Black Ones Do No Less(所有人的命都重要,黑人的命也不例外)”,除了强调现实中黑人遭遇警察滥杀事件的不成比例(以及背后针对黑人的系统性歧视)之外,恰恰也反映了BLM运动对“所有人的命都重要”这条普遍主义应然原则作为前提的接受与深信不疑:正是因为“所有人的命都重要”这个原则本来早就应该深入人心、无可置疑,所以才没有必要特别将它放在口号里加以重复,完全可以顺理成章地直接去强调“黑人的命并没有被真正当成命”的现实境况。总之,无论从背后的抽象原则,还是实际提出的具体政策倡议(反对警察暴力、消除系统性歧视等等)来看,BLM运动在诉求层面上的身份政治,并没有滑向刘擎老师担忧的“特殊主义”、与“普遍人权原则”发生牴牾。

更进一步说,即便是某些左翼身份政治诉求中看似是在要求“特殊待遇”的部分,仔细分析起来都未必与普遍主义的原则相违背(当然并非所有“特殊待遇”诉求都如此,比如白人至上主义等等右翼身份政治的诉求,就无论如何不可能与普遍主义原则相容)。之所以如此,是因为许多看似“特殊待遇”的身份政治诉求,往往可以理解为对一种广义的“转型正义(transitional justice)”的追求。由于现实世界已经存在着太多基于身份的歧视,因此我们一方面要努力让未来的世界不再有这些歧视,另一方面要对过往歧视已经造成的各种严重的负面后果加以纠偏和补偿,这样才能抵消从“过去”到“现在”层层积累起来的不公,避免其拖累和扭曲从充斥身份歧视的“现在”向身份不再重要的“未来”转型的过程。

比如美国许多高校目前在录取上采取的“平权行动(affirmative action)”政策,将高等教育资源的分配一定程度上向那些在其它方面遭受系统性歧视的少数族裔倾斜,试图以此抵消掉系统性歧视的部分恶果。这些政策在具体操作上是否有改进的空间、是否能够真正达到想要的补偿与纠偏效果,这些都是见仁见智的问题;但单从诉求层面说,此类政策看似提供的“特殊待遇”其实仍然只是普遍原则在转型正义视角下的衍生与应用,而非基于与其相对立的特殊主义原则。注意,我这里并不是说当代左翼身份政治绝对不可能出现任何违背普遍主义原则的诉求,而是说仅就我目力所及,现实中既有的左翼身份政治诉求,似乎都可以通过普遍主义原则来证成;如果反对者认为当今确实存在与普遍主义原则完全不能相容的左翼身份政治诉求,欢迎举证之后大家一起来分析。

二、认知意义上的身份政治

除此之外,我们有时还在认知层面(或者说认识论层面)谈论“身份政治”。这种身份政治与哲学上所谓的“立足点理论(standpoint theory)”有一定关系,大致主张是:社会施加于个人的身份,塑造了个体在生活体验上从小到大的差异;个体如果不具备某一个特定的身份,便无法完完全全地感同身受到由这个身份带来的种种不便和困扰,也就对相应身份所遭受的歧视缺乏最切身的体会和最直观的认知。在此基础上,有人可能会提出更进一步的主张:如果你缺乏某个身份,那么你在涉及这个身份的议题上就相对来说不那么有发言权,或者至少发言的资格和份量要先被打一个问号再说。

前一个主张(身份差异限制了感同身受的可能性)的争议大概会小一点。比如就我自己而言,作为一个华人,尽管在美国生活多年,并且对种族议题有比较深入的了解,知道黑人因为种族身份而被施加的社会规训(比如面对警察不要把手揣在兜里、即便遭到警察无故搜身搜车也要表现出顺从,以免被警察暴力相待),由此能够从理性层面去理解美国黑人对警察系统的严重不信任;但是由于我毕竟是华人,知道自己绝非美国警察粗暴执法的主要对象,因此确实无法切身地体会到黑人在面对充满偏见的警察时那种战战兢兢生怕一个动作做错就无辜丧命的心情。也就是说,不具备黑人这个身份,让我少了一个相关的认知资源,也就是这个身份本身所能够提供的直观感受材料;我可以尝试去倾听和了解这些感受,但是这些了解都是间接的、隔了一层认知屏障的。

当然,说不同身份之间“无法完全”感同身受,不等于说他们“完全无法”感同身受。跨越身份的感同身受仍然是可能的,只不过往往需要有更近的距离和更亲密的渠道。比如有一位居住在美国的新加坡华人作者,最近写了篇非常感人并且发人深省的文章《生活在黑与黄之间》。因为她的丈夫是一位黑人,所以尽管她是华人,在美国定居后却不得不整日为丈夫与孩子的性命担忧,丈夫一出门办事,她就紧张地挂念,千万不要在路上出什么意外无端遭到警察暴力;有种族主义者上门挑衅,她也要把丈夫拦在身后,以免警察上门后不分青红皂白先把现场唯一的黑人男性抓起来。由于有这种朝夕相处的机会,因此黑人身份所附带的那种对无端遭遇警察暴力和滥杀的切身恐惧,就能够被这位作者感同身受到,成为她自身经历与情感体验的内在组成部分。但对绝大多数华人来说,因为缺乏这种更切近的渠道,很难直接获取这种体验和认知资源,因此更加需要多去倾听、阅读和了解,以弥补由于缺乏直接体验而造成的认知盲点,而不是居高临下地去论断黑人对美国警察负面看法的真实性和恰当性。

对认知意义上的身份政治,还有一种常见的误解,就是认为它会把“身份”这个东西给“本质化”。比如吴冠军老师在对谈中声称,“身份政治作为一种政治话语”对身份“做了一个本质化的处理”,导致“不管你是黑人、女性还是无产者,你对自己的身份就不得不有一个本体论的认可”,“你首先要为自己做本质主义的辩护,证明你的身份何以重要,这是一种非常右翼的辩护姿态”。

但是就像刚才所说,作为一种认知资源,身份本身确实是重要的,因为它能给你提供关于“某某身份究竟在社会中会被如何对待”的独特而切身的体验(除此之外前面还提到,身份在诉求层面也是重要的,因为不同身份往往对应着不同型态的歧视或特权,因此在提出补偿救济的政策诉求时需要有一定的针对性)。与此同时,说身份本身能够提供独特的体验渠道和认知资源,并不等于说任何一个具有某某特定身份的人,都自动地就获得了相应的体验和认知(也就是身份的“本质化”)。

身份提供了一个独特的认知视角和机会,但是由于任何人的身份都是多重的、流动的、社会建构的,因此即便同一身份群体内部的个体体验之间也必然存在着差异性与复杂性。比如一个美国黑人,仍然有可能因为运气或者其它原因(比如家境优渥、或者成长在某个严格限制警察权力的市镇)而从来没有遭遇过或担心过警察暴力。此时他做出“我从来没觉得警察暴力是个问题”的证词,无疑是一种真实的、没有必要去否定的个体体验;只不过这种真实的个体体验,反过来同样不足以否定其它为数众多的“我作为美国黑人一直生活在对警察暴力的恐惧之中”的个体证词。当我们援引相关证词说明美国黑人是警察种族偏见的受害者时,并不是在做“只要是个黑人就一定会有这种体验”、“没有这种体验就不能算黑人”这种本质化的判断,而只是通过大范围的证词搜集对比,指出相比于那些幸运儿来说,后一类遭遇和体验在美国黑人群体中更具有代表性与普遍性。类似地,这个世界上确实有不少女性从小到大都没有遭遇过性骚扰;当她们说性骚扰对自己而言不是个问题时,这种个体体验无疑是真实的,但与此同时,这些个体体验也不足以否定别的女性可能更具有代表性的被性骚扰的遭遇。

换句话说,承认同一身份群体内部的个体经验存在差异性与复杂性,并不足以否定某类经验的代表性与普遍性;而指出某类经验的代表性与普遍性,也并不等于就认为这类经验构成了相关身份的“本质”。

这种差异性与代表性的并存,无疑在认知层面上增加了一些新的挑战:作为不属于某个身份群体的一员,我们不但要去倾听了解,而且还要尽量多听多了解,如此才能知道哪些个体经验对于那个身份群体来说更有代表性;在消化吸收了这些种种“一手认知材料”的基础上,我们作为相关身份群体的“外人”,才能更进一步地去理解、剖析、反思、批评、接受或者拒绝与此相关的身份政治诉求。从这个意义上说,前面提到的认知层面的身份政治的第二个主张(缺少对相关身份歧视的直观体验的人,在相应问题上发言的资格和份量要先被打一个问号),虽然听起来不太客气,但是仍然可以做一个善意的解读:每个人无疑都有权利对任何自己感兴趣的议题发言,但是当我们在缺乏由特定身份所提供的切身体验渠道与一手认知材料时,尤其需要在发言之前多多自我提醒,是否已经付出了足够多的额外的认知努力,可以问心无愧地把悬在“自己对相关问题的发言究竟有多少资格和份量”上头的那个问号给勾销掉。

三、策略意义上的身份政治

除了诉求与认知这两层含义之外,“身份政治”有时候也被作为一种运动的策略来谈论。比如在对谈中,四位老师都表达了同样的担忧:当代左翼身份政治会加剧族群之间的对抗和撕裂,阻碍了不同身份群体之间的团结合作共赢;甚至担心最近如火如荼的BLM运动,可能会导致主流白人社会“沉默的大多数”的不满与反弹,让本来因为腐败无能而选情堪忧的特朗普渔翁得利,在年底的大选中再次“逆袭”连任。

不同运动策略的选择与成效,受到现实中许多因素的复杂影响,难以一概而论:比如有些策略可能在一种现实条件下成功机会更高,在另一种现实条件下失败概率更高;或者有些策略可能从短期看效果不彰,但长期而言却获得了更好的成果。所以从策略角度去评价特定类型的抗争运动,尤其需要评价者对当时当地的情境有深入的了解,对社运过程中一些具体而微的信息和事态(许多未必受到主流媒体及时关注报导)有敏锐的追踪把握。这个任务对于书斋里的学者(包括我自己)来说已然是不小的挑战;而对国内学者来说,又有两层额外的不利因素:一是防火墙的阻隔与中文互联网信息的鱼龙混杂,让国内学者在及时而准确地获取国外社运资讯上面临更大的困难;二是身在社会运动空间狭小的中国,绝大多数学者都缺乏实际参与社运的经验,对一线的组织与操作没有切身了解。种种因素结合,导致学者们有时候会在社运策略上做出一些未必符合实际情况的沙盘推演。对此,学者们(包括我自己)应该有清醒的认识,保持智识上的谦抑,多从社运的参与者和研究者那里汲取营养(比如对美国社运有过直接参与和较多研究的夕岸老师,前几天做了一场讲座《美国社运版图》,其中提供了大量鲜为人知的资料和被主流叙事掩盖的视角,非常有助于我们重新思考身份政治的策略问题)。

具体到四位老师的这场对谈,一个反复被提起的对比是马丁路德金与当代BLM运动。显然,四位老师多多少少接受了后民权运动时代主流叙事对马丁路德金的呈现,将其奉为“和平理性非暴力”路线的成功典范;而反过来,BLM运动则被认为更加有冲突性、对抗性和分裂性,因此是不可取的策略。但这种对比有几个成问题的地方。首先,各种民调都显示,六十年代绝大多数美国白人,对马丁路德金及其领导的非暴力抗议,都持有负面的态度(夕岸老师在其讲座中给了一些具体数据:“1966年其实只有28%的美国人对MLK有好感,说明民权运动在当年是绝对不具备舆论基础的。1961年五月底盖洛普针对刚开始的跨州Freedom Riders运动的调查,六成被访者都持反对态度。更能说明问题的是1963年March on Washington前后的舆论对比,黑人非暴力游行后,社会反而对黑人运动更抵触了,认为非暴力抗争伤害种族平等的比例从60%飙升到了74%。1966年的数据呈现同样的趋势,85%的白人都觉得民权运动伤害了黑人追求平等。”);一直要等到马丁路德金遇刺身亡之后,美国主流白人社会才将他接纳和改装为一种符号,以非暴力不合作的圣人形象呈现在主流叙事之中(这个过程中也就忽略掉他对暴力路线表示同情理解、对那些自命和平理性的“白人盟友”们表示失望批评的诸多言论),一方面用以粉饰历史,标榜美国社会“自我纠错”的能力和已经取得的进步,另一方面借此贬低仍然在世的其他黑人民权运动领袖以及仍在进行中的反种族主义运动,成为七十年代后保守势力触底反弹的舆论铺垫。

反过来,将当代的BLM运动笼统地定性为一种对抗性的运动,并将其可能遇到的阻力与反弹归咎于此,恐怕也并非公允的判断。一方面,诚然作为一场去中心化的抗议,BLM运动中难以避免会出现一些暴力事件;但这场运动的发起者(同样以“Black Lives Matter”为名的、成立于2013年的一个去中心化的社运组织),本身同样秉持非暴力的示威理念,在培育发展各个社区组织时也要求它们承诺遵守非暴力原则(尽管之后便成为平起平坐的去中心化关系,前者不对后者的具体决策加以干预)。

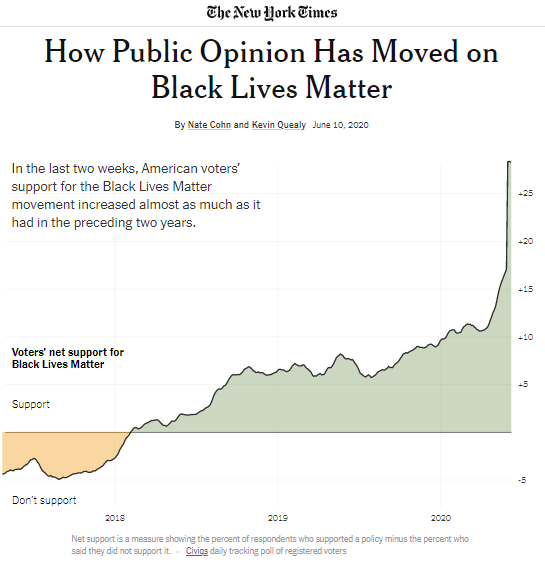

另一方面,过去几年中BLM运动的诉求和策略并没有什么变化,但主流社会对这场运动的态度却有剧烈的转变。前面提到,仅仅三年前,BLM运动的支持者橄榄球员卡佩尼克,就因为在奏国歌时单膝下跪这种完全和平非暴力的抗议动作,而成为众矢之的并且丢掉工作;纽约时报今年六月份的一篇报道也指出,一直到2018年,美国公众对BLM运动的态度仍旧是反对大于支持;此后其公共支持度平稳但缓慢地上涨,最终在弗洛伊德事件之后飙升,支持率比不支持率高出近三十个百分点。

为什么在诉求与策略不变的条件下,公众对BLM运动的态度发生这么大转变?可能的原因很多,比如可能是特朗普上台后对白人至上主义的公然招魂,让很多人意识到美国种族歧视问题远远没有解决;可能是弗洛伊德惨死的视频能够在社交媒体时代获得更广泛的转发传播观看,激起了许多人朴素的同情心;也有可能其实BLM运动的策略一开始就是成功的,虽然最初几年看不出效果(或者说其实一直都有效果,只是这些效果并没有被高高在上的主流媒体和民调机构及时注意到),但是通过去中心化的、扎根于社区基层的持之以恒的说服与动员,奠定了充分的民众基础,只等着一个导火索(比如弗洛伊德事件)让民意爆发出来。不管具体原因是什么,从民意支持度的剧烈变动中都可以看出,将某场运动一时的成效不彰归咎于“对抗性的身份政治策略”,更多是一种远离现场的想象,而没有什么坚实的依据。

【相关文章】

https://matters.news/@linsantu/竞技体育与种族主义-bafyreidlzedi7omx7r6zr3blsvdqi2guc24iav2oi7atlc6hr5tyoi7etm