美麗的人都去哪了?|莫那能

這篇文章是原住民漢語文學的課程筆記,介紹1970原運時期的元老級作家:莫那能

莫那能是藉由書寫,去對抗、扭轉加諸在原住民身份上的污名認同,尤其是〈百步蛇死了〉這首詩:

百步蛇死了/裝在透明的大藥瓶裡/瓶邊立著「壯陽補腎」的字牌/逗引著在煙花巷口徘徊的男人 神話中的百步蛇死了/牠的蛋曾是排灣族人信奉的祖先/如今裝在透明的大藥瓶裡/成為鼓動城市慾望的工具/ 當男人喝下藥酒/挺著虛壯的雄威探入巷內/站在綠燈戶門口的/竟是百步蛇的後裔 -一個排灣族的少女

「百步蛇」代表原住民文化的根基,卻被漢人裝在酒瓶裡當作補藥。百步蛇的神話對排灣族來說,就像亞當與夏娃之於基督教一般,不但具有神話色彩,更代表排灣族文化的重要圖騰。詩的最後,這名喝下藥酒的漢人男子,偷偷摸摸地探入煙花巷內,竟然遇到排灣族的少女現身迎接。百步蛇死了具有雙重意義:第一層在抽象、普遍意義上,代表原住民傳統文化因為漢人入侵而被改寫,失去原本的內涵。第二層則轉入實際意義上,原住民連同文化乃至於身體,都遭到漢人的凌辱。

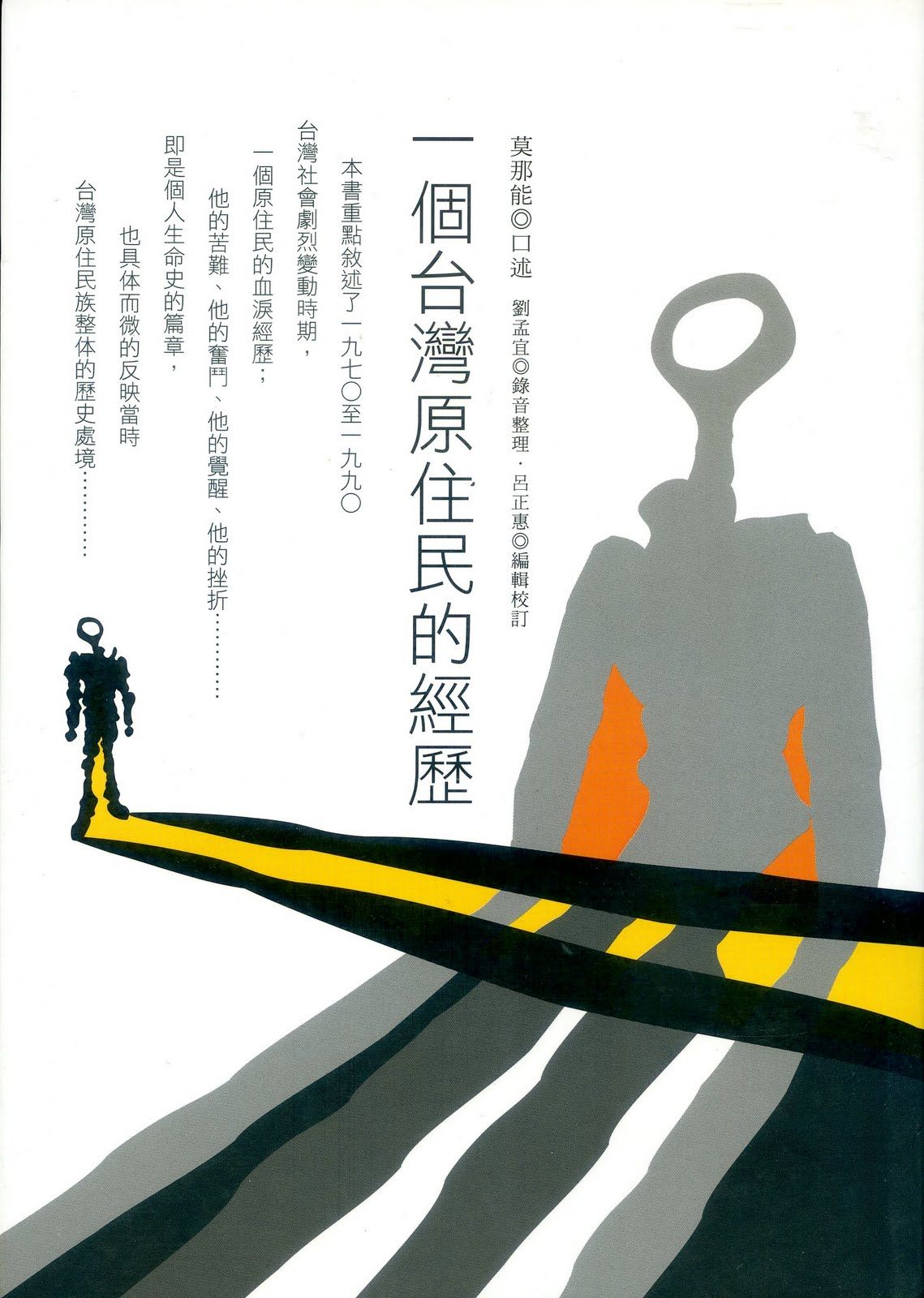

莫那能被迫離開故鄉到工廠工作,又因為弟、妹被賣掉的事情,必須周旋於漢人與原住民之間。對他來說,漢人有好有壞,總是比較主動。有如王八蛋老師杜文錫,會害他弟弟被騙到遠洋去工作;也有如淡江大學王津平老師,幫忙他在肺結核期間提供休養的地方。原住民總是比較被動,像他弟弟被當成童工賣掉、妹妹被當成娼妓騙到都市,或他爸爸上漢人的當把女兒賣掉等等。這些原住民的經歷,導致莫那能詩作中的漢人形象比較生動,有到重建院去卻不知道怎麼和盲人相處的社團大學生,也有討論鄉土運動從事社會運動的王拓、黃春明、陳映真等。而原住民形象比較單一刻板,姿態也比較被動,不是上當受騙就是遭遇迫害。莫那能在詩中,不但呼籲當權的政府能夠重視原住民族群的權利,也號招原住民能夠積極與其他弱勢族群結盟。比方說他在〈這一切,只是開始〉,讓原住民、老兵、漁民、障礙群眾等弱勢族群站在同一陣線,呼籲當權政府他們不但要自由、民主,還要人權。(這首詩在副標題還特別註明是寫於「民進黨週年紀念」的1987年,在1989年晨星版本中還有收錄,到了2010年人間版本卻被刪除。)如他在《一個台灣原住民的經歷》中也提到:

「很多弱勢者都放棄他的權利,也很容易把自己殘障當作藉口,迴避自己對社會應有的責任」。

另外,我覺得〈一個冰冷的凌晨〉,在莫那能的詩集中顯得特別:

那一天,凌晨三點多/一通電話震動了空蕩的按摩院/我從溫睡中被叫醒/老闆說,客人正在飯店等著/鑽出了被窩,穿好衣服/冰冷的二月寒氣/馬上凍僵了手指頭 (我多麽想念家裡的那張小床/在我熟悉的角落等著疲倦的我) 拄著白盲杖/跨上摩托車/彷彿是限時專送般/飛馳在寂然無聲的街道上/刺骨的北風在耳邊咻咻作響/我的手指頭如化石般地緊握著/想要保住掌心裡僅剩的那絲溫暖 (我多麽想念那個熱心的大學生/在和暖的陽光下幫我報讀) 敲開客人的房門/迎來一陣刺鼻的酒味/「先生,您那裡酸?那裡痛?」/他抓著我的手按在胯下說:/「這裡最酸,這裡最痛。」/不一會兒/只聽到電視裡傳來陣陣的淫愛聲/他從肩頭拖下我的手/往我胸前摸過來 (我多麽想念重建院前/那一排梔子花的花香啊!) 我急急地摸出房門/跌撞聲和呼叫聲在飯店的走廊/零零碎碎地回響著/心裡急盼著:好心人啊你在那裡?/可是,一雙看不見的手/卻揪住我的頭髮/陣陣破口叫罵聲/瞬即演過了我的叫喊聲 (我多麽懷念童年的四合院裡/玩伴們遊戲時的嬉笑聲) 掙扎呀掙扎/遺落了襯衫鈕扣/遺落了少女的尊嚴/只抓到下樓的欄杆/心裡急盼著:好心人啊你在那裡?/可是,一雙看不見的腳/卻踩在我背上/一記重重的推踢/把我踢到樓下的櫃檯邊 (我多麽懷念小學門口前的石階/媽媽一級級地扶我下來的滋味) 掙扎呀掙扎/遺落了白盲杖/遺落了盲人的方向/我爬到櫃檯前/櫃台小姐卻狠狠地丟下一句話:/你這樣得罪客人/以後不准來這裡按摩 (我多麽懷念盲校畢業時/那份想要進入社會前的心聲勇氣) 那一天,凌晨五點多/我被送回空蕩的按摩院/激動的心情無法停下來/老闆說:要忍耐,要忍耐/掀開了被窩,脫下衣服/冰冷的二月寒氣/馬上凍僵了我的心頭

這首詩是以第一人稱女性視角,寫盲人女子到都市以按摩維生,卻被要求性服務的經歷。她想念重建院裡的梔子花香、想念童年的四合院落、想念媽媽、也想念自己從盲校畢業時那股初生之犢的勇氣,這些內心話卻只能藏在括弧,說不出口也無人聞問。括弧內的文字,呈現說不出口的盲女心聲,對比外在社會的冷酷暴力:「妳這樣得罪客人∕以後不准來這裡按摩」。盲人女子拒絕提供性服務,倉皇的逃出性侵的魔爪,卻被指責成不懂規矩、得罪客人的菜鳥。

這首詩的敘事者,先因為視覺障礙,被要求學習按摩。她從重建院離開,入盲校學按摩,以為畢業之後能以按摩養活自己。接著因為是女性,在按摩之餘還要被追加性服務。敘事者在習得一技之長後初入社會,以為從此展開人生新頁,卻未料到身心障礙女性的雙重困境,並未因為她受過教育而有所不同。

當我以為整首詩未見原住民元素,才發現詩中「身障女性VS都市男性」可能隱含「原住民女性VS漢人男性」的對比。另一首詩〈遺憾〉:

那荒野的高山上/殘破的家園,作妓女,失去子宮底/妹妹的哀怨,患肺結核底/父親的辛酸,百歲老祖母的愁顏。

既然莫那能擅長用身體隱喻國體,那麼他是否可能用身體比喻原漢族群,並且以女性的陰性化遭遇,影射原住民在漢人社會所受到的凌辱?