爷爷的自传连载(8)公社时期的结婚证和文革前的小小平静

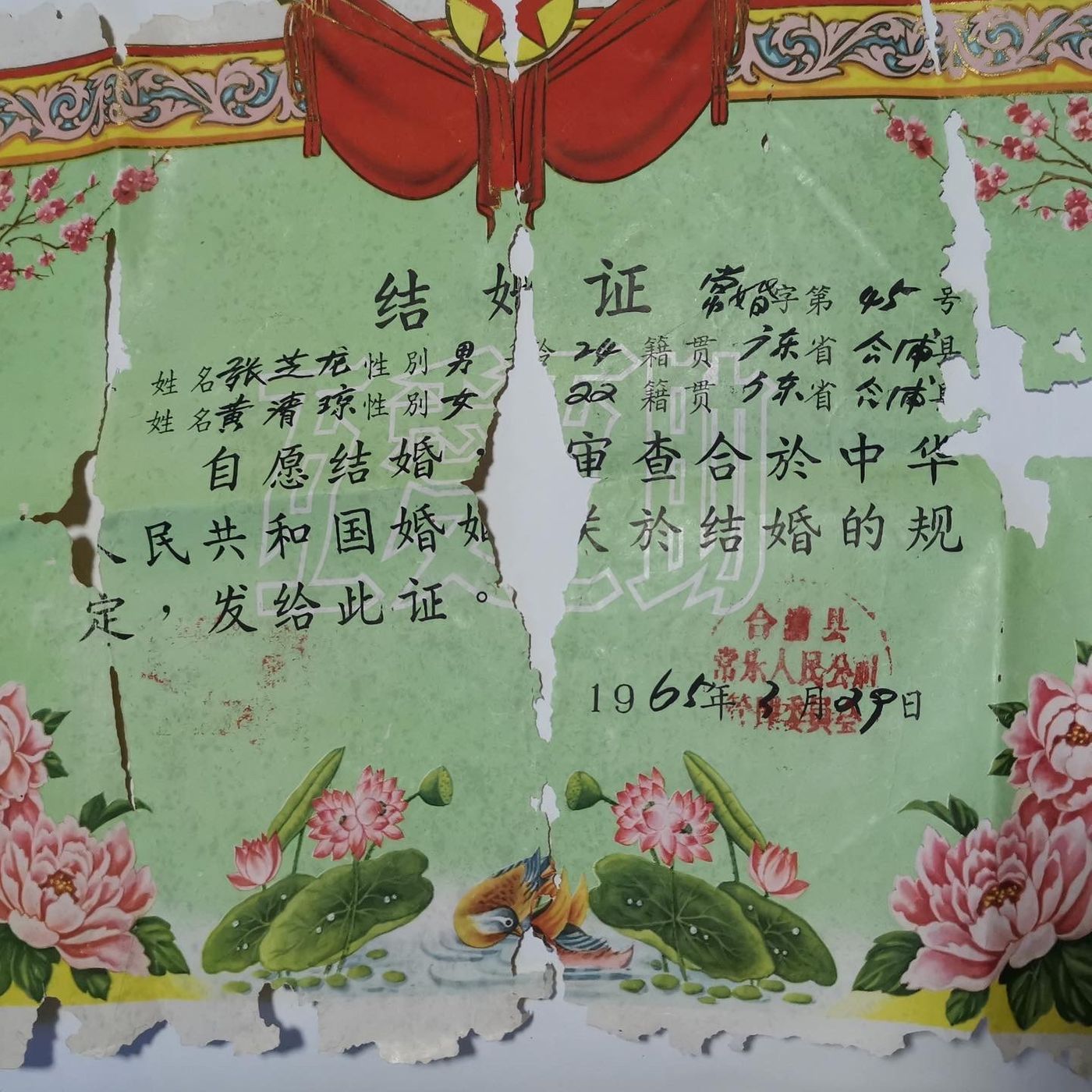

这一段讲的是文革的风暴到来之前短暂的平静时期,包括爷爷的婚姻、第一次平反右派和微小的复学希望。前几天爷爷找到了他当年的结婚证,上面还写着人民公社的字样,虽然被蟑螂咬坏了,但是字迹和图案还很清楚。

第三章 脱胎换骨

天边的曙光

1961和62年,农村经济在公社化大跃进的灾难性后果中逐渐复苏,农民的生活有所改善。缺吃少穿的现象依然存在,但饥荒和由此造成的水肿病慢慢消失了。农村权力下放,以大队为核算单位改为以生产队为核算单位,小队有了主动权,社员积极性提高了。政策允许下的家庭副业和有限的自留地开荒地也让农民们的收入有所增加。集体饭堂解散,人们可以安排自己生活了。丰衣足食的希望,像天边的曙光,呈现在远方。

在农村四年,我成了个地道的农民。驶牛耙田,插秧割禾,栽薯种芋是经常性的工作,还在艰苦的水利工地做了两年多,与社员们一样,成了铜皮铁骨庄稼汉了。然而,我又不是普通的农民,而是个被打入另类被管制的“右派”。在农村,被管制是很惨的事,工作再苦再累,评工分都是最少的,还要无缘无故的受呵责、挨辱骂、批斗。行动不自由,走亲戚都要请假批准。我当时成了社会最底层的人,身心受摧残到了无以复加的地步。我不承认自己是坏人,总存有昭雪冤屈的希望,希望在恢复清白之身以后,通过自己的劳动,养活自己,奉养年老的双亲。除此之外,我已心如止水,别无他求了。

中秋之夜,下着零星小雨,月亮在天边忽隐忽现,在家与父母、大哥闲谈。小清突然到访,带来一封月饼,说是回来探家,顺便过来看望我父母。问候过了,塞给我母亲二十元钱,说让老人买点吃的。我送她到门口时,她告诉我,已结婚两年了,婚后留在县城的电影院,不再下乡了。这次与丈夫一起回来。她邀我去她家坐坐。我跟她去了。她丈夫正和岳母聊天,见我进来便站起来招呼。“这是英姐的弟弟,龙。”小清指着我说,随后又介绍了她丈夫:“我爱人,文忠。”李文忠白净皮肤,高挑的身材,说话文雅,一副书生相。得知我的情况后,他说,给中学生扣帽子的做法是错误的,现在各级政府正在纠正。他叫我到公社或直接到县里申述,我不敢,怕再加上“反攻倒算”的罪名。他很有把握的样子,再说他在县公安局工作,我相信他不会信口开河,终于鼓起勇气将申诉书递了上去。其实,我的担心是多余的,当时全国学生复查甄别工作已全面展开,大批的人获得平反了。我呆在闭塞的农村,像蒙在鼓里似的,完全不知道这方面的消息,如果不是小清夫妇说起,真不知有这回事呢!

几近绝望的我,看到了一线生机,如同漂浮在黑沉沉的大海中,看到远处的爝火;又像在漫漫长夜中,天边出现黎明的曙光。

十二月中旬,我收到了廉中寄来的平反通知书。上面写着:“××同学:根据中央关于学生复查甄别工作的指示精神,我们对你在安全运动中的问题重新进行了研究。决定撤消过去给予的错误处分,恢复学籍,摘掉各种政治帽子,并将过去整的所有材料定于×月×日当众销毁……”读完信,我百感交集。我既庆幸四年半来扣在头上的沉重的“右派份子”帽子的摘掉,又为自己无辜蒙冤悲愤不平,这一纸平反通知能抚平我心灵的创伤,能弥补我的损失吗?人一生中最关键的决定命运的机会失去了。它能回来吗?

鸳梦重温

哥和英姐极力主张我复学。他们认为,复学虽然不一定能上大学,可至少可以改变几年来世俗眼光的偏见,让人们知道我不是坏人。他俩表示,全力承担赡养父母的责任,节衣缩食也要我回到学校去。1963年春,我重新走进廉中的校门,当我佩上校章跟同学们在教室里一起上课时,我又由一个农民变回了学生。当年同时被处分的有几个同学也回校复学,我们被编在不同的班。

世事沧桑,四年多的时间,变化太大了。比如说,当年的同班同学冯爵鸣已大学毕业,分配回廉州中学做教师,我却还是刚回复学的学生,真的令我感慨万千。

离开学校四年多了,没有机会摸过书本,很多学过的知识已忘掉,开学的头两三个星期,学得很吃力。在学习方面,我是个不服输的人,拼命的学,加上原来基础较好,很快就跟上同学们,某些科目我的成绩还名列前茅。当我在作文比赛中以一篇散文《春》获得高三级第一名时,竟引起了一场小小的震动。“哪个是高605班的张××呀?”别班的同学们在互相打听这个陌生人,好奇心重的,还特地到我班教室旁,指着穿蚕丝唐装的我窃窃私语。班里的同学都喜欢接近我,课余特别中意我给他们讲唐人的小说《金陵春梦》,下午自由活动和晚上睡觉前,几乎成了我主讲的故事会。生活在同学们中间,我恢复了青春活力,心情舒畅,脸上重现了几年来少有的笑容,心理暖烘烘的。能回到集体大家庭中来,我感到幸福极了。

半年的时光过得真快,高考后,我和这班新结识的同学又要说再见了。一些同学上大学,更多的人是回家去。我虽然平反,档案上却留下那个年代抹不掉的痕迹,政审自然过不了关,虽然考试考得不错,落第早成定局,我们背起行李,结伴走出了校门。大家有说有笑的,带着良好的祝愿和希望回家去了。

恋爱和结婚

我重新回到了熟悉的家。对自己的儿子,父母永远是热情的,当晚,杀了只母鸡,连同哥哥在南流江捕回的鱼,做了一顿丰盛的晚餐,一家四口聊了半晚。

我知道,复学半年,多亏在外地工作的英姐接济和哥风里来雨里去的打鱼收入勉强支撑过来的。现在回到家,我必须面对现实了。父亲年老,不能下地劳动,母亲在队里放牛,还要做家务,队里分配的口粮少得可怜,根本不够吃,家庭生活很困难,哥哥退职后做建筑工、拉车、打鱼,艰难地维持一家生活。我回家后,要对家庭尽自己的责任了。那时的农村,致富路是没有的,我只能在生产队劳动,多出勤,多挣工分,工余种好自留地和开荒地。就这样,一家人才仅可解决温饱,这也是当时农村一般家庭的生活水平了。

哥与同是退职回乡的朱老师一道创办了民办圩镇中学,使很多失学少年能继续读书,群众很欢迎。可是一年后,两个创办人突然先后被辞退,因为他们都出身剥削阶级。在以阶级斗争为纲的年代,让富农地主办学还得了?当不成农民,办不成学,哥哥退职回来为家乡效劳的美梦彻底破灭了。与此同时老婆刚生下儿子几个月就离婚了,儿子也带走了,对忠哥更是雪上加霜。一时间,他陷入了贫穷潦倒的境地,让他再次尝到选择退职的苦果。

天无绝人之路,这一年下半年,公社捕鱼队部分人要到海南岛捕鱼,他们大多是张姓兄弟,有意捎上哥哥同往,哥正愁生计无着落,便欣然同往了。

哥去海南后,家里只有我陪着两位老人。白天出工,晚上陪父母说说话。老人最喜欢唠叨的是我的婚姻。哥刚离婚,一时无再婚的意思。父亲年过古稀,母亲也逾花甲,他们最大的心愿是给我娶个媳妇,说我二十三岁了,在农村是最佳的结婚年龄,总催我找个对象结婚。也有亲朋街坊给我介绍过几回了。那时候,我完全没有结婚的念头,总觉得生活这么困难,养活自己都不容易,那有钱娶老婆?每当有人上门介绍,我不是避而不见就是以各种理由推脱。1964年底,我还是孤身一人,父母担心极了,整天唉声叹气。

这年冬天,我意外的遇到小学同学琼。她外婆是我家邻居,这天她到外婆家帮挑水,经过我家门口时遇上刚收工回来的我。小学毕业后,她在常乐中学就读,之后又到北海她姐姐家看小孩;我则到县城上中学,直到修水利、做农民,算来分别也十年有余了。她还是那张腼腆泛红的瓜子脸,还是那双大而乌黑的眼睛,还是扎着那两条平肩的辫子,只是已不是十年前的纤弱的小姑娘了。她长得高大多了,漂亮多了,成熟多了,她那匀称的身材也丰满壮实多了,浑身透出一股青春健康的美。我突然意识到,她就是我应该追求的对象。躁动的心促使我当晚就写了封热情洋溢的信,向她倾诉我心中的爱慕。信写好了,琼却已于当天回到农村去了,我不能亲手交给它,很感遗憾,只好托她七十多岁的外婆转交。

在忐忑不安中等待了半个月,终于收到了琼的复信,我欣喜若狂,马上又写了第二封信……1965年春节前后,我们之间的关系已变得火热,经常在她外婆家见面,偶尔也一起看场电影。很快,双方的家长就商定了结婚的日子。当时家里穷得很,好在哥从海南寄回一百元作为彩礼送给女方,再有就是一瓮米,一瓮酒,外加两段“北京蓝”衫布了。我结婚时穿的衣服也是在外地工作英姐寄布回缝的。没有新床,就用父母睡了多年已受虫损的旧床,刨去粗糙的表面将就用着。春耕刚完,农历四月初二,几架单车接回新人,两桌饭菜招待本家叔伯兄弟,这就是我们的婚礼。

婚后,正是农村的“三荒四月,”家里粮食已吃光,夏收未到,借贷无门,生活一下子陷入困境。最后,是琼到娘家担回一担谷,才解了燃眉之急,度过难关,父母和我都很感激我这位新婚的妻子。妻确实好,很勤快,结婚第二天就和母亲到地里采桑叶养蚕了。她手巧,各种农活家务都会做、肯做,属于“入得厨房,出得厅堂”类型的妇女。说话低声细气,对家人对外人都很友善。父母很满意,高兴极了。队里的人也说我幸运,娶了个好老婆。我得了这么个勤劳贤淑的妻子,心里那种甜美的滋味,真的难以形容,总想跟她呆在一起,守着她。每次出工,要不是她催促,我真不愿意出门呢。

秋初,哥从海南回来,帮还清了我结婚时欠的债,一家人平静生活了一段时间。我在生产队劳动,哥到河里捕鱼,母亲牧牛之余,在家做饭兼照顾日渐衰弱的父亲。我在队里收入很少,只分得少得可怜的一点口粮,平日两餐粥一餐杂粮和一点自种的瓜菜。哥每天打鱼回来总留下几条小鱼煮碗汤给父亲吃,每到圩日,买回二三两猪肉给老人增加营养,总算对付着过日子。

66年春节后,因为打鱼收入不好,为了生活,哥与几个朋友到十万大山那边搞桔红加工去了。我夫妻俩依然与双亲在家艰难的过着。我们很快有了孩子,五月底,大儿子出生了,取名海。哥的儿子是老大,阿海排第二,我们习惯叫他“亚二”。亚二出生时很瘦小,但肤色红润,乌黑的眼睛骨碌骨碌的,很逗人爱。父母添孙,高兴极了,特别是母亲,整天围着儿媳和孙子转,生怕照顾不周到。我初为人父,什么都不懂,只会到生产队做工,根本不会照顾她母子,回想起来真内疚。多亏有母亲打理,不然琼和孩子就惨了。

父亲的丧事

这年七月底,父亲去世了。他说能盼到孙儿出生,满足了。他安祥的离去了。

接到我的电报,忠哥冒险越过暴涨的山洪,从十万山赶了回来,一起料理父亲的丧事。那时“文化大革命”刚开始,阶级斗争,“破旧立新”等口号喊得震天响。为避免招致麻烦,我们兄弟俩决定用最简单的方式安葬父亲。然而,父亲生前对人很好,交游很广,出殡这天,除了本家兄弟叔侄外,街坊邻里和父亲的生前好友竟来了一百多人参加送葬,长长的出殡队伍挤满了一条街,成为解放以来十余年常乐圩未见过的热闹场面。人们此举表达了他们与逝者的情谊,也表示了对父亲一生的肯定。作为亲属,我们很感欣慰,在内心里感谢他们。与此同时,我们又有隐忧,在这大讲阶级斗争的年代,这么多人为一个富农成份的人送丧,会招来什么后果呢?果然,当天晚上在圩镇群众大会上,那个自命为“元帅”的大队长李某,声色俱厉的批判参与送葬的人们:“前不久,五保户包某死了,没有人理会,像狗一样拉了去埋。这次,富农张某死了,你们百多人哭哭啼啼去送丧,鞭炮纸钱烧满街。你们的阶级立场哪里去了?”骂完了,他命令各街长和厂场头头查清本单位参加送葬的人,把名单上报大队,说是追查到底。事后,人们议论了好长一段时间,却未见上面怎么追查,事情不了了之。至于那些单位领导,有没有按照“元帅”的指令将名单上报,那只有天知道了。

料理完丧事,为了生计,哥再去十万山做他的工,我们在家的,也恢复了平常的生活。父亲死后,母亲身体更衰弱,不能再到生产队放牛了,可是她并不清闲,在家照顾小孩,帮我们煮饭,让我夫妻俩出工在外能放心,收工回来有现成的吃和喝。一家人和睦相处,生活倒也过得平静。

下期预告:文革的旋风席卷小镇,右派的帽子又戴到了头上,爷爷差点在这场风波里丧命,动人的一段是奶奶背着刚出生的我的父亲给爷爷送饭,见以为中的「最后一面」。