姥爺與《層雲》

IPFS

姥爺是第一波新冠疫情時去世的。我其實跟他並沒有多少交流。說來話長。他在我母親的口中主要是以一個「暴君」的形象存在的;同時,也是畢業於西南聯大的、最知識淵博的一位教授。但於我而言,他不是一個暴君,卻是一隻書蟲,一個醉心於先秦經典和文學的、徹頭徹尾的書呆子。他曾給我深入地講解過屈原的《離騷》,或許是因為我是全家唯一一個在讀書的專業上「步他後塵」的晚輩吧。即便是在他八十多歲的日子裡,姥爺依舊閱讀著他1930年間購買的線裝書。一次,我頗為仔細地「幫助」他把未裁開的書頁用手指裁開了。那時候的我並不知道線裝書的裝訂,還以為那些沒裁開的書頁是出版商的錯誤。

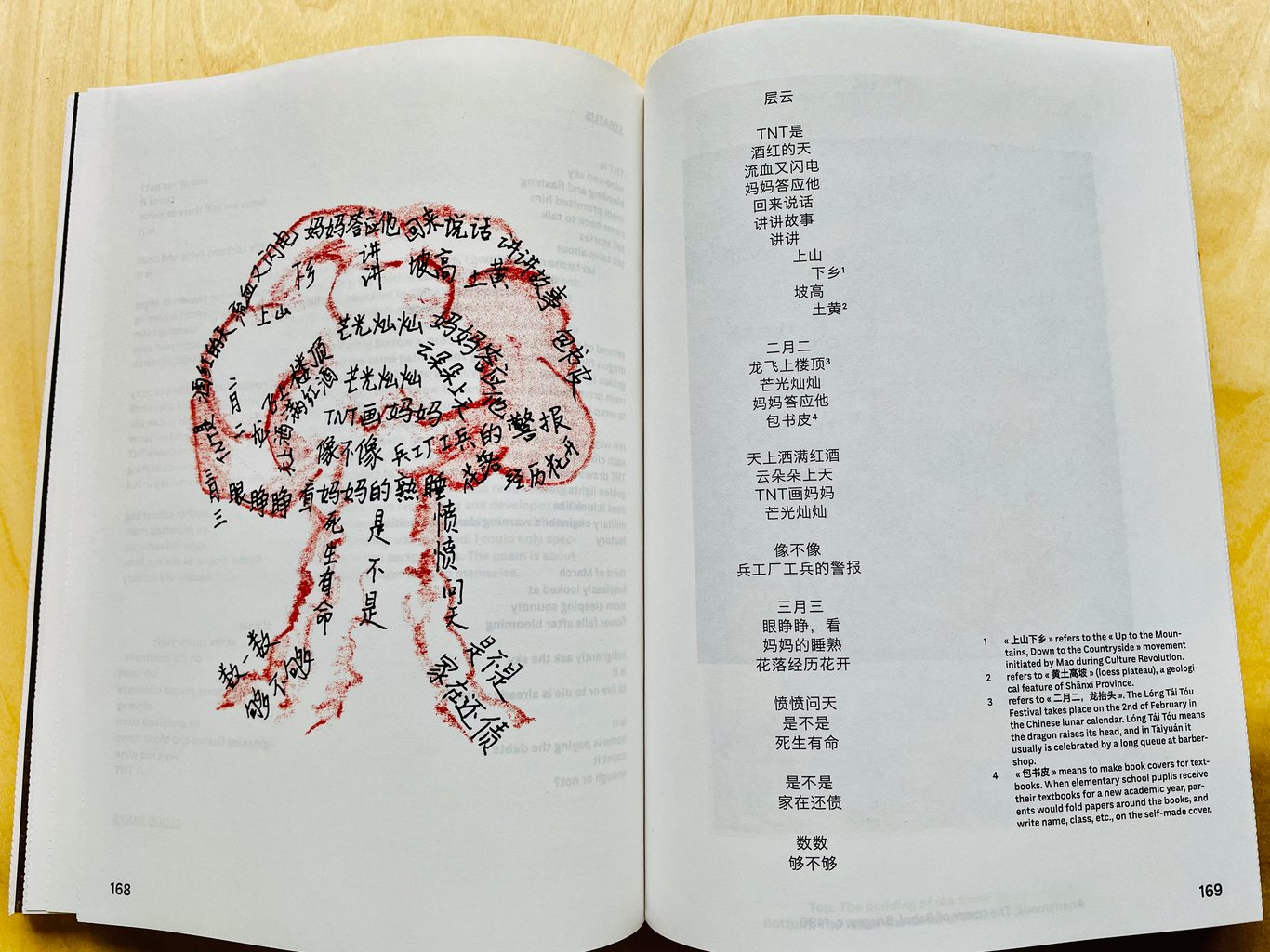

《層雲》回憶的是我童年的一個下午,那天,我突然間發現天空變成了紅色的,卻不是夕陽、晚霞的那種紅。我住在北方工業重鎮(此處有改動)。那座城市被直接上報軍工部的軍工企業環繞。在九十年代下崗潮以前,那些工人都曾驕傲地端著他們的「鐵飯碗」。那些工廠裡會研究、開發一些TNT和其他爆炸性的物質,發生爆炸意外也見怪不怪了。據傳,一位兒時玩伴的母親就在那場意外中去世了。沒有具體的消息,我也只能是猜測,因此,這篇回文詩從兩個角度來講述這個故事。詩篇是致敬我童年的記憶的,爆炸和未裁開的書頁同樣也是記憶。

【上文發表於《歐洲書評》第二期 166頁】

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情♥️♥️♥️