空旷的花园首都,籍籍无名的坎培拉

提起澳大利亚的城市,人们毋庸置疑会首先想到两座大都市,悉尼和墨尔本,而提起澳洲的首都,大概很少有人会晓得是哪里。人们来到澳洲旅行,亦往往只在墨尔本、悉尼、布里斯班以及其周围的大洋路、黄金海岸等地旅行,首都堪培拉(Canberra),则往往是被忽视的那一个。我这次开车从悉尼经墨尔本、阿德莱德一路向西去到西澳州,堪培拉是必经之路,那去一下首都堪培拉又何乐而不为呢。

堪培拉其实距离悉尼并不远,在悉尼的Central车站几乎每小时都有直达去往堪培拉的列车,我前一晚住在卧龙岗(Wollongong),从卧龙岗出发则只需两个多小时的车程,双向四车道的M1和M23高速一路顺滑,便抵达了堪培拉。甫一进入堪培拉,不由得感叹堪培拉花园城市的名不虚传,即便已经开到了城市中心的道路,依旧是宽敞的绿化草坪树木和稀疏的住宅区;另一个感觉便是路上的人和车都好少,手机上搜了一下才发现,堪培拉居然才区区四十六万的人口,比国内许多的县城都要小上不少。

抵达时间尚早,我就一路开到了国家博物馆(National Museum of Australia),趁闭馆前一个半小时逛一逛。与北京国博厚重五千年历史相比,堪培拉的博物馆显然要来得更柔软许多,摒弃了以历史时间线为主轴的叙事,转而以澳大利亚的生态区域为主干,从介绍每个区域的气候、生态、动植物以及人们生活的不同样态出发,藉而能够传达出澳大利亚自身的丰富多样性,从西北部靠近赤道的卡卡杜(Kakadu National Park)原住民的生活;再到南澳州中部季节性的北艾尔湖;西海岸的天鹅之城珀斯;到东海岸“一日四季”的墨尔本。我觉得其中最为难能可贵的是对于许多自然灾害的不避讳,转而采取了一种“认识到自然力量的强大,我们要与其共生相处”的态度,例如昆士兰东北海岸夏季的飓风、内陆的洪灾、过度放牧的荒漠化、席卷新南威尔士和维多利亚的山火等等,灾害,也是区域特点的一部分。

从博物馆中出来才五点钟,天色尚早,于是开车上了可以俯瞰整个堪培拉的Mount Ainslie,整个堪培拉的中轴线在山顶的Lookout下展开,山脚下即是战争纪念堂(Australian War Memorial)宽敞的道路一直向前延伸跨越Burley Griffin湖抵达澳洲国会大厦。山顶还遇到了两个同为working holiday holder的法国人和意大利人,巧的是他们也同样是2000年出生,互相聊了聊whv的生活,哪里好赚钱,哪里适合生活。

首都旅行的重头戏自然是去国会逛逛,于是翌日一早便开车去了国会,也就是五澳元纸币北面的建筑。国会分成如今1988年建成的新国会大厦和一旁曾在1927至1988年使用的旧国会大厦,新国会大厦部分区域开放给游客参观,而旧国会大厦已经纯粹成为历史建筑和澳大利亚民主博物馆(Museum of Australian Democracy at Old Parliament House, MoAD)。

新国会大厦虽然建成距今已经三十多年,但其现代主义的外观即便当下来看还是十分超前,可以和惠灵顿的新西兰国会Beehive有一拼,不过这里比起惠灵顿,安检级别还是要低很多,甚至都不用检查护照,仅仅简单的安检就可以进入。内部的装潢则能显著发现时间的痕迹,吊顶、大理石柱和黑白大理石地板,一打眼就是八十年代的建筑无疑。1988年时,英女王为新国会大厦揭幕,大厦的许多角落都能发现女王的痕迹,露台的女王铜像、放映室中女王来到澳洲时的盛况、以及描绘国会大厦开幕时的油画等等。

大厦的二楼大厅展示着历任澳洲首相的油画,从殖民时期的总督到如今的陆克文和阿尔巴尼斯,中央天井旁的玻璃展柜中,则是珍贵的英国大宪章(Magna Carta)副本、代表澳大利亚联邦成立、由维多利亚一世女王签署的的“澳大利亚宪法法案(Commonwealth of Australia Constitution Bill)”。两侧则分别通过走廊连接议会的参议院与众议院两翼,我参观这天正好是周日,因而有些可惜没有看到议员针对议案和法案而辩论。

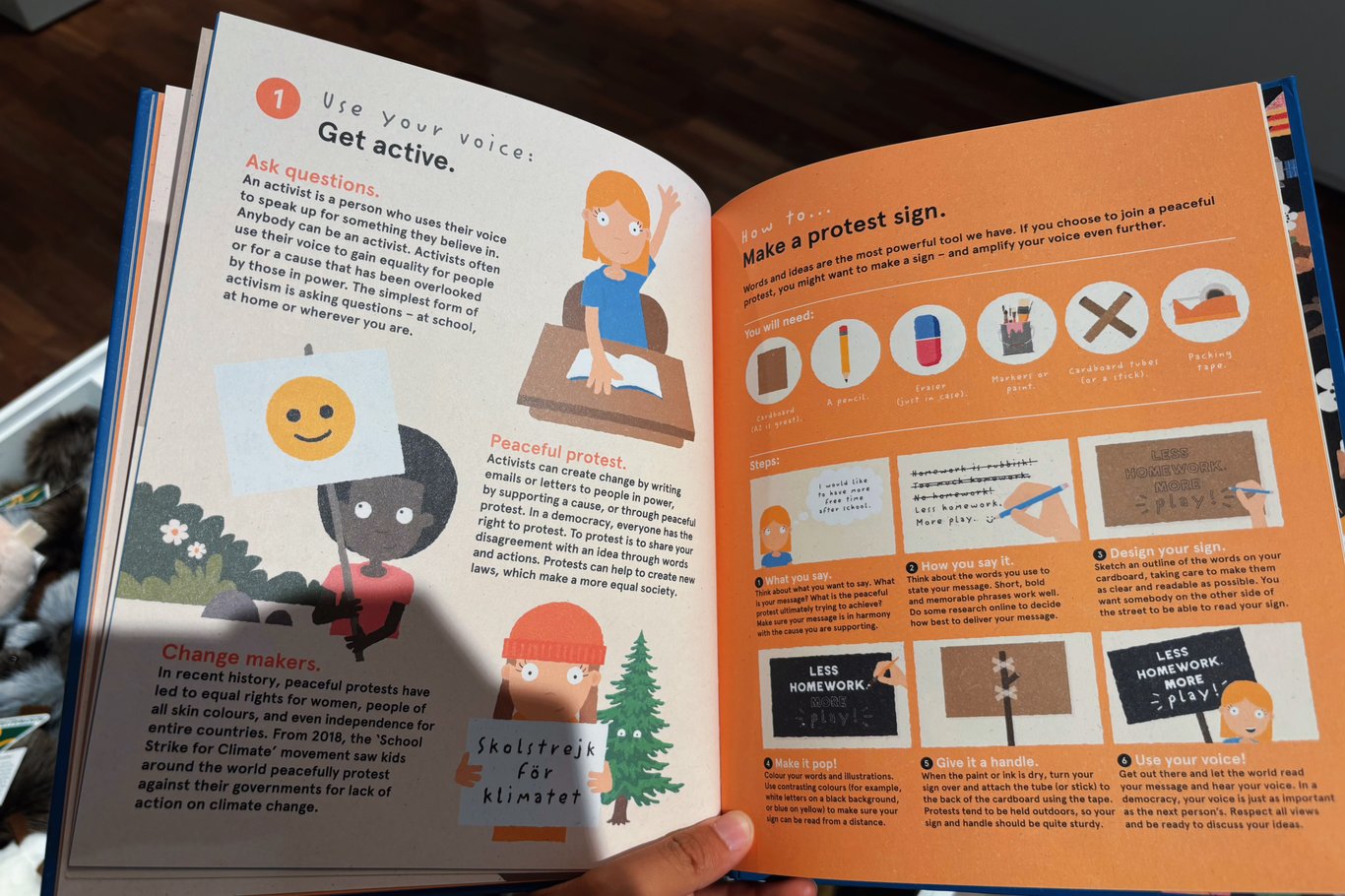

旧国会大厦位于新国会大厦前方一公里左右的位置,比起如今仍在使用的国会大厦的庄严感,旧国会大厦几乎所有的房间,包括曾经的参议院和众议院,乃至曾经的总理办公室和内阁办公室都可以随意参观和就坐。进门参观没多久,刚好赶上了免费导览,于是便跟随导览员和其他几位游客从建筑、议会与政治的视角去了解这段历史。

1901年澳洲从英国独立成为联邦,墨尔本和悉尼是澳洲两个最大的殖民地中心,双方长期竞争,互不接受对方成为澳大利亚的首都。于是在当时宪法中规定了在两座城市间的新南威尔士州建立新的首都。从1901年起,澳大利亚的国会使用如今墨尔本的维多利亚州议会建筑,直至1927年堪培拉的旧国会大厦建成。旧国会大厦同样分为众议院与参议院两大部分,但是囿于建筑的体量和当时议员数量较少,两院以及其他的部门距离比起新国会大厦要狭小许多。

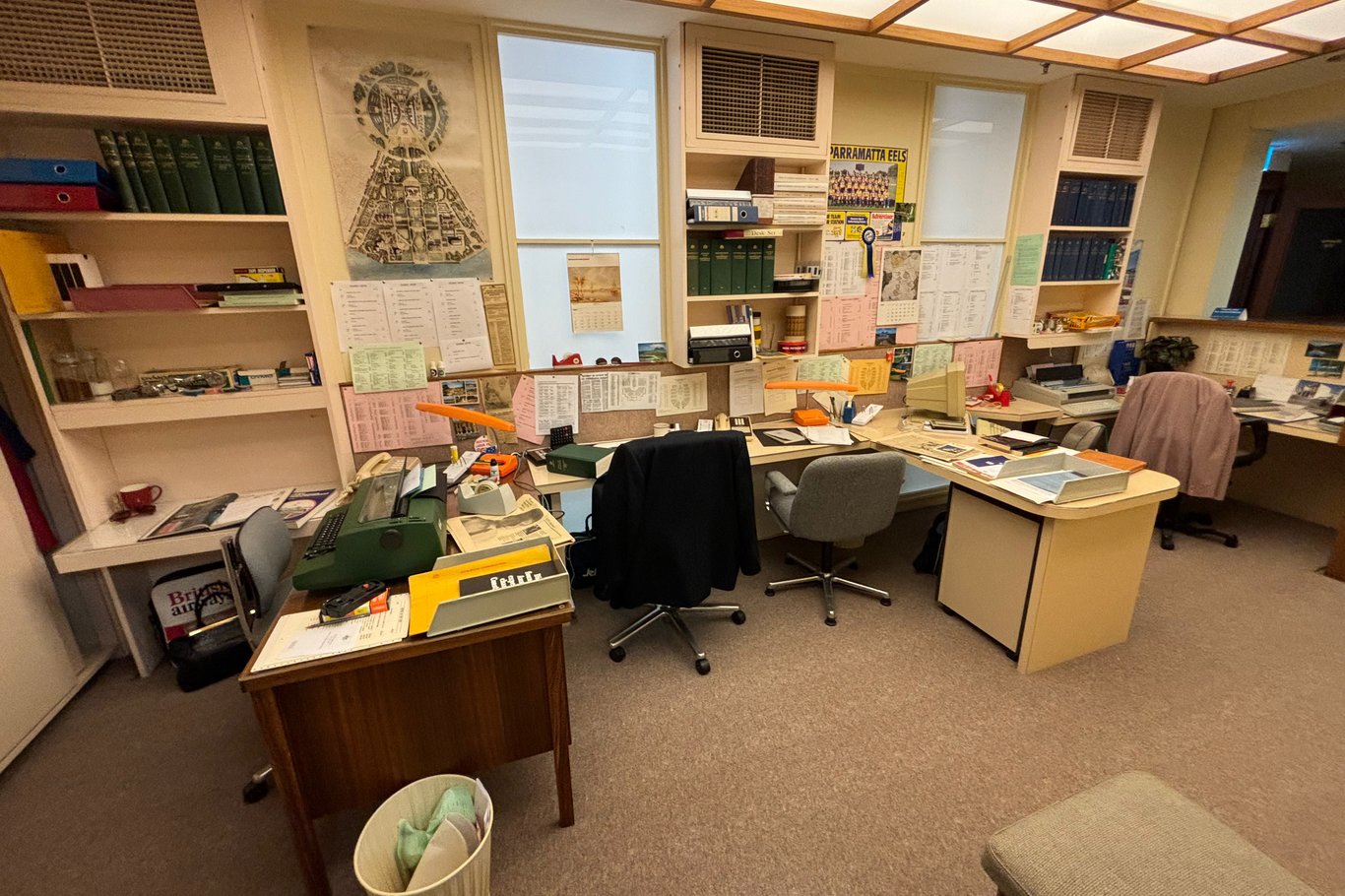

旧国会大厦虽然是1927年建成,但亦随着时代的变化和不同总理时期而不断装修,只有两院还能看出历史的痕迹,而其余的办公室的风格则停留在了新国会大厦启用的八十年代。有些出乎意料的是,澳洲的总理办公室并非如美国白宫一般是单独设立,而是设置在国会大厦中,总理所带领的内阁成员以及顾问等也都在议会大厦中办公。旧国会大厦中是这样,新国会大厦亦然。旧国会大厦中曾经内阁阁僚和顾问办公室的布置一切如旧,甚至墙上的贴纸海报、废纸篓里的垃圾,都宛若四十年没有存在过一样。

讲解员亦透过一些小案例来讲述整座建筑、乃至整个澳大利亚社会的变化。例如,在讲解途中,讲解员在走廊的一个厕所前停了下来,告诉我们,这间厕所就是澳洲女性权利得到提升的缩影,这里我直接将厕所旁边的介绍牌翻译一下:

“从1902年起,女性有权竞选澳大利亚议会议员。也许她们并没有被要求这么做,因为在临时议会大厦建成时,标有“议员”“参议员”和“官员”的厕所只供男性使用,其他厕所供初级职员和访客使用。临时议会大厦从未专门设立女议员厕所,这成了一个问题。1943年,来自塔斯马尼亚的埃尼德·莱昂斯女爵士当选众议院议员,来自西澳的多萝西·坦尼当选参议员,她们是首批进入澳大利亚议会的女性,却不得不使用工作人员厕所。这个问题本以为会解决,直到1974年,昆士兰州参议员凯西·马丁和西澳参议员露丝·科尔曼主张女性参议员有权使用“参议员”厕所后,M17室的小便池才被封闭,该厕所随后改建为“女士”厕所,并沿用至今。当时,一些不知情的男性参议员试图继续使用厕所时,还感到不便!”

从国会出来,下午又逛了逛皇家铸币厂(Royal Australia Mint),同样是因为周日,只能看着空空未运转的机器。不过关于货币历史的展览很有趣,看了展览才知道澳洲在使用当前版本澳元前,甚至还一度使用过12进制的英镑体系,也是非常的难以置信,最近澳洲驻华使馆写了一篇关于澳元的历史,感兴趣可以看一下:澳元原来不叫澳元。

傍晚还去了澳洲国家植物园以及澳洲国立大学逛了逛,不过天气实在太热,就开车跑去了市郊的奥特莱斯逛逛,四十万人的城市还能有奥特莱斯,也是蛮令人诧异的。

无论如何,仅国会一处,就足以是来堪培拉逛逛的理由了!