旅行與閱讀:人生還有其他安娜普娜

群山賦予我們它們的美麗,我們以孩童的純真來崇拜它們,並以僧侶對神的敬重來尊敬它們。

時間已經過了整整一年,去年十月初當我在加德滿都泰美爾(Thamel) 想要找一兩本書帶到山裡去讀時,我對安娜普娜(Annapurna) 山區的認識還僅限於字面上。一個以色列女孩跟我說,徒步期間有很多空檔可以閱讀一定得帶書上山,而我信以為真。

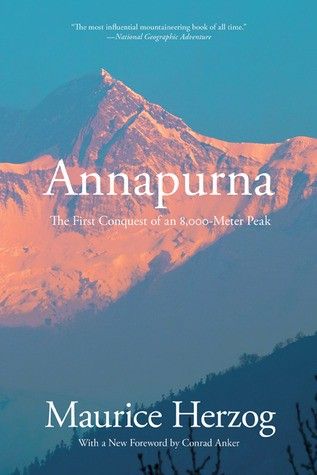

我走進泰美爾的一間書店裡,對著滿牆尼泊爾相關的書籍無從下手。我請書店老闆推薦兩本書給我,他拿出了 Michael Palin 的 《喜馬拉雅》(Himalaya) 與 Maurice Herzog 的 《安娜普娜》(Annapurna) 。

揹著上面兩本書,我信心滿滿地前往安娜普娜山區,展開安娜普娜大環徒步(Annapurna Circuit Trek),幻想每天結束徒步後都會有充裕的時間可以在簡樸的山屋中閱讀。我心中的畫面是這樣的,我或坐在面對皚皚白雪高山的露台中,一手捧著滾燙的印度香料奶茶(Masala Tea),一手翻動著書頁,在高山野花的陪襯下沉浸於書中的世界,書內書外的雪山相輔相成。或在寒冷的夜晚,像毛毛蟲一般裹在睡袋裡,靠著頭燈微弱的光芒在漆黑中遊走於文字間,外頭群星閃耀銀河鼓動。

我預期的安娜普娜大環徒步是一趟孤獨、內在、自然與閱讀的旅程,殊不知在徒步的起點 Besisahar ,我結識了六名法國隊友。每天走完當天的路程後,我們只想聊天、吃飽喝足,洗洗睡。如此那般,一個半月後都要離開尼泊爾了,我的兩本書都還沒讀完,其中 《安娜普娜》我更是連翻都還沒翻開過。

一直到最近來到中非的查德都已經三個多月,我才讀完 Maurice Herzog 的 《安娜普娜》。這本書給人一種純粹的感動,讓人想再去走一趟安娜普娜大環,再次被大山包圍。儘管 Herzog 的 《安娜普娜》講的是人類首次攻頂八千公尺以上的高山的故事。但單單能夠走在與他同一個山區就足以讓人心生彭湃。

Herzog 的 《安娜普娜》最讓人動容的是細膩不誇張的情感描述,不管是面對高山的壯麗、冰寒、危險、殘酷與絕美,還是隊友之間的相互扶持、競爭,同雪巴人與挑夫之間的往來,或體悟到自身的脆弱。身為唯二登上安娜普娜峰頂之一的 Herzog 是個懷有野心的天生領導者。身為登山隊的隊長,又是成功攻頂的人物之一,當《安娜普娜》這本登山經典名作再被他寫(口述) 出來時,無可避免地所有的鎂光燈自然而然都聚焦在他身上。在那之後,簡單來說就是一句話:人紅是非多。

要細細描述《安娜普娜》書中哪裡精彩是一件困難的事情,然而閱讀此書卻極易被書中的描述所牽動,一如下面的這段:

我覺得自己好像正陷入一種新且異常的現象。 我有最奇怪、最生動的印象,好像以前我在山上從所未見。我看 Lachenal 和我們周圍所有事物的方式有些不自然。我對我們微不足道的努力及對自己能置身事外看著自己做出這些努力微笑。但所有的疲勞感都消失了,好像不再有任何重力。這般清透的風景,這純粹之最 — 已非我已知的山:而是我夢中之山。

我有時候會想假如當初我先讀完了《安娜普娜》再去尼泊爾、再去徒步安娜普娜大環,是否會有所不同? 但不也正是因為先有了安娜普娜大環的徒步經驗,讓我讀起這本書時更心有戚戚焉?

在一日又一日的疲勞中,在大山的絕美直衝而來之前夠把心目中細微的感受紀錄下來不容易。有時就像上面的句子,對一個超出我們過往經驗的美,我們會不知所措,覺得被什麼全新的東西包圍著,感動得起雞皮疙瘩卻找不到適合的言語來形容。面對眼前透明一樣的風景,我們變得木訥、渺小,如啞巴告白有形無聲。

Herzog 因攻頂安娜普娜凍傷動了數次截肢手術,付出了登山家一職的代價去換取一次一生的經驗。不僅攻頂安娜普娜危險,就連走安娜普娜大環,若運氣不好都有危險。但有危險就不去做了嗎?

攻頂遇難前,Herzog 對於山區與自由這樣定義:

山區素來是自然的活動場所,我們在生死的邊界悠遊,找到了我們盲目搜尋、跟呼吸一樣必要的自由。

山難發生後,他對自由有了不同的見解:

我看出真誠比強壯重要⋯⋯我獲救了,我已贏得自由。這份我絕不會失去的自由⋯⋯給我帶來我先前瞧不起的愛之喜悅。一個嶄新又燦爛的人生已開展在我面前。

在《安娜普娜》的結尾,Herzog 說:

安娜普娜(Annapurna),那個我們空手而歸的山峰,是餘生中我們賴以為生的寶藏。在這樣的認知下,我們翻頁展開新的人生。 人類的生活中還有其他安娜普娜。

登山家不能登山之後,還能做什麼? Herzog 用他的一生給出了答案。