深圳三和:世界上最大的廢物俱樂部

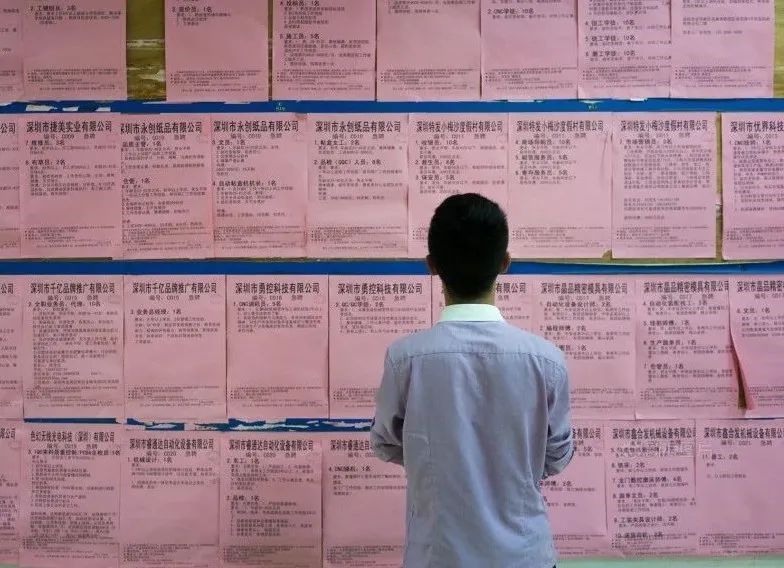

近些年,深圳三和人才市場成了很多人關注的焦點。在輿論中,那裡被勾勒成一個無業遊民集體混吃等死的消極場地。

在三和生活的人被賦予「三和大神」的稱呼。

做裸體模特、到太平間搬運屍體、看守墓地、送快遞……「大神」從事著各種意料之中或者意料之外的工作。

從某一角度來看,他們的生存狀態是「失敗者」的典型表現。

可如若能拋開所有既定規則,三和人才市場中的故事遠比想像的豐富。

龍華,深圳。

俯瞰這片土地,人們能清晰地勾勒出龍華在地圖上的形狀——它似一隻展翅飛翔的大鳥,按古代風水來講,這象徵著高升,是人傑地靈的好地方。

然而隱藏在地形的好寓意之下,這片土地上同時也生長著另一個世界,一個在世俗看來並不積極向上的世界。

三和人才市場,近些年也被輿論稱為「中國國最大的廢物俱樂部」。

很多背井離鄉的務工人員聚集在這裡,最終因「幹一天玩三天」、「做無業遊民,不做工廠奴隸」等特徵,被外界定義為「被黑暗吞噬的人」。

不同於任何一種普世價值認可的樂觀生活模式,「三和」猶如一個游離於烏托邦與反烏托邦之間的王國。

生存在這裡的人始終活在自己構建的「精神國度」中——那是一片很難被理解,且用任何辭藻和語句來形容,都顯得單薄的快樂淨土。

依照常人習慣的敘事邏輯,三和的故事應從它的出現講起。所有事件與現象的誕生過程都是複雜的,三和亦是如此。

所以,與其努力去剖析時代給予三和出現的合理性,倒不如透過個體去看看群體的組成。

陳勇,「三和大神」的代表人物之一,「夢想」是他故事的開篇,同時也是所有坎坷的來源。

從湖南老家抵達深圳時,陳勇沒想過自己的漂流之旅會如此狼狽。

此前,陳勇是老家為數不多有資本談論未來的人。作為村裡極少數念完高中的人,成功升學的消息傳到耳邊時,他的第一反應不是興奮而是焦慮。

因為家中拮据,他的三個兄弟都接連輟學了,他是全家最後的希望。

然而,每年6000元的學費又如同一座大山壓在了陳勇一家人的身上,這書念還不是不念?這個問題的答案像是一場賭博,賭注是陳勇的未來。

最終,那一年夏天,這個一心渴望改變自己和全家命運的青年拿著銀行貸款,邁入了高等學校的大門。他的璀璨人生從鎮上那所唯一的大專院校開始,可是僅僅幾個月後,「幸運」和「希望」便灰飛煙滅。

為了儘快還上貸款,陳勇開始半工半讀,他想安心讀書,而可惜的是,因為頻繁曠課外出打工,陳勇被學校開除了。

不念書或者輟學在中國偏遠農村不是什麼稀奇事,可對於陳勇來講,戛然而止的求學夢是一種無法言語的挫敗,痛苦中他選擇遠行,故事從此有了轉折。

那是2018年的夏天,陳勇帶著為數不多的行李到了深圳,一座只是聽起來便有無限機遇的城市。當時「三和人才市場」在他的眼中是助人平步青雲的地方,他想那裡應該既有「人才」也有「市場」,完全可以讓自己大展拳腳。

沒太猶豫,陳勇去了,然而僅是幾個小時後他便感覺到不對勁——比起資源招工站,這裡更像是一個失業人群休息站。所有人都很窮,但看起來又都不愁吃穿。

三和的真實狀況讓陳勇很茫然,對於大城市裡的一切,他都措手不及。

唯一慶倖的是,三和青年的日常狀態讓陳勇有了第一份莫名的歸屬感——頹廢、散漫,卻肉眼可見的自由和瀟灑,這裡到處都是和自己一樣的人。

我不是一個人在戰鬥,是他選擇留在三和最初的理由。

在三和謀生存時,「遇賊」的經歷讓他印象深刻。某天夜裡,有人潛進了破敗的小旅店,見陳勇的背包還算新,便預備將其整個偷走。陳勇聽見聲響,睜開眼便看見小偷手裡正攥著自己的身份證。

他驚呼,小偷嚇了一跳,拔腿就跑,懷裡還抱著陳勇所有的家當。那一晚,陳勇只剩下了一張被自己拼命保護下來的身份證,他說這是最後的希望,因為它至少能證明身份。

然而僅是2年後,這份篤定便出現了意外。因為實在沒錢了,陳勇將身份證以不到100元的價格賣給了「黑中介」。

往後的時間裡,陳勇本人也無法知曉這張可以說明自己是誰的證件,會以何種方式漂到何樣的地方。

在賣出身份證的瞬間,他成了沒有身份的人,「三和大神」就這樣變成了唯一可以定義他的標籤。

「我來三和源於夢想,後來才發現不可能。」陳勇妥協了。

實際上,在三和這樣的人並不在少數。像陳勇這樣可以被準確叫出名字的人是少數,更多的是還來不及被記住,便匆匆成了「大神」的人。

眼鏡,來到三和不久便被人以「個人資訊登記」為由騙走了身份證。此後五年,臉上的黑色鏡框成了他身上最鮮明的特徵。

和陳勇略有不同,眼鏡來到三和不是為了工作,更多是為了一份清靜。

成為「三和大神」前,眼鏡的生活還算安穩。那時候他在湖南老家有著體面的工作,家中還有能幹的妻子和可愛的孩子。

因為工作太忙,孩子多由奶奶照看。老人家喜歡打牌,「經常玩起來就什麼都不顧了」,悲劇便因此發生了。

「老娘著急打麻將,把小孩忘了,(孩子)就掉到水桶裡了。」說起這些時,眼鏡很平靜,他眯著眼睛看向遠方,然後補充道:「一頭栽下去的,淹死了。」

小孩意外去世後,傷心欲絕的妻子和眼鏡離了婚。他也從此離開了老家再沒聯繫過家人。居無定所時,他到了三和,沒多久便弄丟了身份證,那一刻他徹底斷了離開這裡的想法。

他說,在這裡挺好的,至少無憂無慮。

看穿一切的人往往不善於偽飾。

人可以誕生在任何一處,也可以試著在任何一處生存,活著與努力與否關係不大。

誰也無法保證,這一輩子能邁過所有命運設下的坎。面對生活,有人選擇「打敗」,有人選擇被打敗。

兩者不存在誰比誰高級一說,畢竟在命運面前,所有人都是平等的。

問起對三和的印象,所有曾在這裡生活過的人都會說:「這裡有魔力,讓人上癮。」

這是一種極為抽象的形容,具體說來便是:三和是深圳市內為數不多,可以讓低收入人群集體找到掌控感的地方。

就像是一個完全獨立的王國,三和有著不同於外界的生態系統。

物價、環境、人群,甚至是語言,這個「王國」裡的一切都自成一派。身處其中,所有人都是生活的「統治者」。

從某方面理解,三和是一個真正實現「平等」的地方,因為所有的人和物,都已站在了「生存最低線」上。

每日最低工作8小時,一天收入不超過100元,這是絕大多數電子工廠和建築工地給出的待遇。一些工廠為了吸引更多的長期勞動力,偶爾也會打出「包吃包住」的條件,可實際上這對「三和大神」並沒有什麼吸引力。因為他們不喜歡,也不擅長去從事一份固定的工作,因為「打長工太累了」。

受種種因素影響,被三和介紹到外面的零工,一般會被安排從事單純的體力勞動。這樣的工作既考驗體力,也磨煉耐力。

「高付出低收入」的勞動模式讓人疲憊,時間久了,「大神」便陷入了「好工作找不到,累活不願幹」的閉環,宋春江便是其中很典型的例子。

差不多14年前,宋春江從技校畢業。為了尋求更好的出路,他來到深圳,走入三和,然後被分配到一家電子廠打工。彼時是2007年,宋春江每天工作超過10小時,月工資是2000元。

僅堅持了幾個月,宋春江便感覺到精疲力竭,意料之中,他辭職了。這之後他回到了三和,本想著休息一段時間後再找正經的工作,然而卻被網路遊戲「困」在了網吧。

對現實世界感到失望的宋春江,在網路的世界裡,眼睛卻是放光的。

網吧,一個三和大神們提起來便會心一笑的地方。

除了15元一夜的旅店床位和「海信大酒店」很多「大神」在身無分文時會躺在海信電子廠門前睡一覺,久而久之這裡便成了「海信大酒店」,三和的網吧大概是全深圳最便宜的「休閒娛樂場所」——在此,人們上網一小時只需花費1元錢,而「包夜」也不過10元左右。

因為此前並沒有攢下錢,宋春江在網上貸款了3萬元。為了省錢,他住進了網吧,卻因此開始了一段「燒錢之旅」。

沉迷于虛擬世界,宋春江享受只要購買更高級的裝備,便可輕而易舉獲得勝利的快感。很快,他迷失在了那條由真金白銀鋪就的英雄之路上,待回過神時,兜裡已是空空如也,內心也只剩空虛。

「所有的錢都打了水漂」,除了成為「三和大神」,宋春江自認已沒有了出路。

那之後,宋春江開始以日結打零工為生,「也想過找一份正經的工作,但被現實搞得沒夢想了」,於是只想把今天過好。

每個「三和大神」都算過這樣一筆賬:

一瓶「大藍水」(一種礦泉水)2元,一根紅雙喜牌散煙5毛,一碗面4元,吃得好一點兩葷兩素8元,算上晚上睡在網吧和小旅館的錢,在三和一天的開銷也不過30元——如果睡在「海信大酒店」,那花費將更少。

日結100元,花費30元,這便是「三和大神」極為推崇的「幹一天,玩三天」的生活方式,也是宋春江十幾年來一直在堅持的生存技巧。

而這之外,「彩票站」也被他們認為是「來錢的地方」。

很多三和大神對於彩票已到了癡迷的程度。即使身無分文,也要借錢買一張「易發財刮刮樂」,試圖借此來討一個好彩頭。

對於他們來講,每一次買彩票都是「一次夢幻之旅」。在開獎結果出現前,他們每一個人都可以做一天的「潛在富翁」。

「幾天不吃飯很正常。」

「睡大街不難,躲治安隊難。」

「我的身份證早就丟了,但是無所謂了,這裡三分之一的人都沒有身份證。」

沒錢,沒家,沒身份。

長期生活在三和的人到最後都實現了「精神已經升天」的絕對灑脫。他們無需擔心明天,也極少在意下一秒將會發生什麼。他們不受任何人控制,永遠只做自己的「神」。

因此,在三和這個王國裡不存在等級,不同人物和工種也不分高低貴賤,每個人都可以制定所謂的秩序與規則,人人都可以成為這裡的「國王」。

自由之下,三和出現了諸多「灰色領域」。在某些招聘資訊中,中介會將「放羊」二字放大、加粗以紅色字體寫在其中。對此,初來乍到之人會一頭霧水,可常住居民卻能一眼看出其中的玄機——所謂「放羊」,就是在賭場門口「放風」的人。

諸如此類的「專屬詞」還有「修車」(從事性工作)、「拉掛子」(保鏢)、「臭子點」(好色之徒)、「黑鬼」(黑中介)……

身處三和,人們提及這些特殊詞就像講起今天吃了什麼一樣平常。在他們的眼中「黑」與「白」只是單純的顏色,他們不覺得賣出一張身份證或者為地下賭場打工有什麼不妥。

「只要不是殺人放火、搶劫拐賣、強搶婦女」,他們都覺得可以看看。

因為所謂「不好的後果」,大多時候只會給「三和王國」以外的世界帶來不便,而他們卻從未想過離開這裡。

「只要今天,不要明天」是「三和大神」封神的理由。在他們的世界裡,努力與拼命是不值得推崇的,因為大家都一樣,拼了也一樣。

「大神」似乎早已發現,很多常規意義上正向的東西在三和都被禁止了。在此人們不需要以各種積極力量推動什麼東西向前,因為僅是留在原地,就已足夠快樂。

「背井離鄉不努力幹嘛?做臥底啊?」

「賣出一張身份證,買入一條不歸路。」

「鋤禾日當午,實幹才靠譜。」

……

這些立在街邊的標語和外面的世界都很精彩,但「大神」並不想看。

在目前有關三和的報導中,輿論絕大多數選擇將目光聚焦這裡的暗面。自怨自艾、消極怠工、毫不上進……很多負面詞構成了人們對三和最深的印象,但現實卻是,王國之內還有另一種可能。

三和的一天,大概會從清晨四點半開始。在其他地方只有小部分人蘇醒時,「大神」們已經開始了一天的工作保衛戰。

各大電子工廠每天大概需要7000人的勞動力,三和大神唯有早早起床到指定地點等待,才有可能被第一批到達三和的中介看到,進而獲得一份日結的工作。

等待時,陪伴「大神」們的除了流浪的貓狗,便是街邊在晨光來臨前便開張的早餐店。

「左撇子」,陳用發店鋪的名字。作為三和市場裡的第一代打工人,他的故事被廣為人知,同時他也是這裡為數不多與努力相關的案例。

來到三和之前,陳用發在一家牛仔褲工廠工作。作業時因一場機械事故,他失去了右臂,被迫成了一個「左撇子」。

老家留給殘疾人的機會不多,陳用發考慮了許久,最終決定拖家帶口到深圳發展。沒人知道他為何選擇在三和紮根,他開始創業了。

許多寫著「早餐」字眼的商鋪燈牌在深夜仍亮著。這樣「黑白顛倒」的場景難免讓人感覺到矛盾和詭異,但在「大神」看來並不奇怪,因為白天和黑夜對於他們來講,其實並沒有本質上的區別。

每個清晨是陳用發最忙碌的時候,大批等待進廠的「大神」會一波接一波地湧進「左撇子」。面對不盡相同的點餐需要,他很少記錯,甚至可以僅用左手熟練地完成攪拌、盛裝、打包等多道工序。

在很多人眼中,陳用發是勵志的典型,可他本人卻不這樣認為。他想,所有人都是這麼生活的,只因自己少了右臂,這樣的普通才顯得格外不同。

在三和多年,陳用發認識了一些「大神」。生意沒那麼忙時,他也會和這些人聊天。每當在講起那場意外時,他都會雲淡風輕地說:

「自己想做的事,終究是有辦法的。不能因為沒有了右手,就一直抱怨。」

這樣的「勵志雞湯」對於三和大神來講並沒有什麼實際的意義,所以比起對話,這更像是陳用發的內心獨白。

面對生活,他偶爾相信人定勝天,但在某些事上,他依舊接受無能為力的結局。

講起「定居深圳」,陳用發顯得格外清醒,因為這對於他來講,根本是一個無法實現的夢想。

按照相關規定,陳用發在深圳被歸為「第六類人群」,即「外市戶口,本區租房」。這樣的分類沒有決定人的等級,但卻實實在在地限制了一些人的一些現實訴求,比如,陳用發的女兒並不能在深圳上學。

他以「這就是過客」來總結彼時自己的境地,他仍沒有找到落腳地,而這已經是他留在這座城市的第18年。

後來,陳用發將小女兒送回老家念書。在機場候機時,他站在吸煙室裡抽了一根煙,身後的顯示器滾動播放著廣告,最終定格在「深圳說,來了就是深圳人。」

可陳用發說:「留在深圳是一件沒有概念的事。這裡是別人的城市,我們只是來掙錢的。」

就像是一塊巨大的磁鐵,三和吸引著「大神」,也同時吸引著像陳用發一樣的人。

作為生活在三和王國的「努力者」,他們是介於「大神」和「傳統工人」之間的存在。

他們一邊同自由散漫的三和格格不入,一邊又無法融入外界繁華的社會。糾結中,他們自己似乎也迷失在外鄉人軀殼中。

努力可以換來想要的一切嗎?這個問題註定沒有答案。那既然如此,又為何要繼續努力?

對生活的叩問接連不斷,煩惱就此誕生。而解決這些的最好方式,便是停止叩問。

這或許也是陳用發近20年來甘願留在三和的原因之一。

很久之前他有夢,有未來。後來他有家、有工作。但不知為何,飯桌上,筷子碰到碗沿,卻聽見了夢碎的聲音。

在部分「三和大神」的夢想清單裡,「上岸」——離開三和是必須要完成的事情。

從某種意義上來說,有這樣想法的人並不算真正的「大神」,但卻時常因抱著積極向上的想法,而被奉為「精神領袖」。

「雙豐面」,三和的標誌之一,近乎與每一位「大神」都打過照面。

老豐,「雙豐麵館」的老闆,因10年不漲面價,而被冠以「三和舒特拉」的名號。

一份湯麵4元,一個雞蛋1元,一個炸雞腿5元,這是雙豐麵館多年如一日的報價,因為便宜,這裡不知道養活了多少人。

作為最早一批來到三和的人,老豐已到了退休的年紀。最初開「雙豐麵館」時,老豐是為了賺錢,後來熬著熬著,他又多了一項勸解「大神」改邪歸正的工作。

和其他崇尚日結浪漫的「逍遙大神」不同,老豐從開始就是個老實人。他相信每人都是好娃娃,只是現實改變了他們。於是,他開始日復一日鼓勵「大神」走出三和。

老豐每天樂此不疲,因為他始終認為「這群人就像是瞎子在過河,他們已經過了一半了,總要有一個人拉他們一把,把他們拉回來,哪怕只有1%的幾率。我在這裡賣麵條,也是想幫幫他們」。

或許也是因為這個原因,相比於「三和大神」自己,老豐更在意外界對於三和人的評價。每當有不好的言論傳入他耳中時,他都會慌忙解釋。他急著為「大神」正名,也試圖為自己的善良找到一個合理的解釋。

多年來,老豐幫助過不少人。有人只是吃下了他給的一碗面,有人卻在他的開導下實實在在地「上岸」了。

那些成功離開三和的人偶爾會到「雙豐」看看老闆,有些還會在麵館的外賣評論區下憶往昔。每當看到這些,老豐都會倍感驕傲,這些都在告訴他,留在三和是有意義的。

曾幾何時,他以為自己能一直這樣「拯救」下去,但所有的故事都會結束。

去年,老豐回家了,行李中只有幾件已經洗到掉色的衣服。他把雙豐麵館留給了女婿打理,並希望他能繼續幫助他人「上岸」的事業。

臨走時老豐特意囑咐女婿「不要漲價」,但僅是幾天之後,女婿便將麵條的價格從4元漲到了5元,雞蛋也貴了5毛錢。

一頓飯漲價1.5元,老豐不知道這樣的改變會讓麵館減少多少「客流量」,也不知道有多少「大神」會因此而對「雙豐麵館」望而卻步。

在未來的某一天,老豐會與三和成為「最熟悉的陌生人」。他們兩兩相望,卻默默無言。

那一刻,老豐理解了「再見」的含義。

和老豐一樣,紅姐同樣認為「上岸」極為重要。

只是比起擺渡他人,她更渴望擺渡自己。

作為三和的傳奇人物,紅姐因長期從事性服務,而多了不少不能說的秘密。在江湖中,紅姐的經歷被描寫得極為坎坷且悲傷:

因為被第一任丈夫家暴,紅姐離婚後便逃離家鄉到了深圳。嫁給第二任丈夫後,一心渴望安穩的她本以為有了歸宿,沒成想卻被騙到「沒了貞操,也沒了錢財」。在對生活徹底失去信心後,紅姐來到三和「修車」,一晃便是20年。

那些日子裡,紅姐可以用50塊換來男客一句極為真誠的「我愛你」,也可以靠著「修車」賺來的錢,去照相館穿上一件還算體面的婚紗,然後當一次自己朋友圈裡的「新娘」。但其實,她仍想有一個家。

很多人說過要娶她,可她知道,那都只是短暫的欲望和「愛情」,激情褪去,她仍是孤身一人。

「我不後悔做大神,這是一個過程,我的最終目的是要上岸。」

這是紅姐的口頭禪,可當被問起具體何時「上岸」時,她卻沉默了。

根據三和其他「大神」的說法,紅姐在老豐回老家後不久也離開了三和。有人說她又嫁了人,有人說她找到了「正經的工作」。

她成功「上岸」了嗎?

她找到一個家了嗎?

她還會回到三和嗎?

就像最初來到三和一樣,紅姐始終是「神秘」的。

2020年疫情期間,三和人才市場被大範圍整治。很多三和往事都變成了無法完結的故事,很多三和大神都已散落在天涯。

三和的未來只有時間知道,而「三和大神」的結局也只有命運可以安排:

「困境中,有人更絕望有人更熱愛生命。」

「你要成為那種人?」

「不是我要,是我希望我是第二種人。」

他們也曾這樣說。