【瘋子】|非心理學之心理學

你多久沒仔細看過鏡中的自己?

我曾在「我的志願」上寫「瘋子」,那時還非常自豪,一個小學生竟能想出這麼有創意的答案,簡直是對社會的控訴——有誰說長大後一定要找一份正當的工作呢。可是老師竟然責罵我,說那不是職業,人長大後必須貢獻社會、找一份好工作,還在班上大聲吆喝我:「當瘋子可會被關進瘋人院喔!那可不是人活的地方,沒卡通片看的喔!」

那不是職業。這片段至今還歷歷在目。那不是職業。而且我才不管有沒有卡通片看,卡通片也是基於人不喜歡的現實世界構建出來,是誰說人不可以目標當一個瘋子呢。大人總喜歡一下子推翻小孩子天馬行空的想法。其實又豈止「瘋子」,老實說我還想寫「作家」、「農夫」還有「音樂家」,夠正當吧!但大人又會說做這些職業無法養活自己,社會大環境不鼓勵。所以呀,其實他們內心都有一個希望你回答的既定答案,所謂的「自由」,又是建基於大人的一堆「前設」。

瘋子不可以是一件職業嗎?想想那些被關在瘋人院的人,沒工作,學生沒工作還可以在職業一欄上寫學生,那瘋子呢?他們可以寫甚麼?我想呀,假如政府的人口普查資料來不及更新一位進了瘋人院的病人的個人資料,他被迫報稅時要寫甚麼呢?可以寫「瘋子」嗎?哈!回郵時這人肯定會被說在搗亂,想逃稅。如果他有家人還好,倘若一個人生活,進了瘋人院沒能交稅單肯定會被指逃稅,你說要當個瘋子多難呢!

所以沒有誰說過不可以當瘋子,是制度,是社會告訴你當瘋子不善生存,甚至會因「逃稅」而被關進牢房。嘻,社會不就是一個大牢房嗎?關養我們的不是牢籠,而是人類自設的規限、偏見與先天而起的厭惡感,讓我們永遠無法跳出自己定下的局限框架。是羣體使我們泯滅一己的獨特性!我們懼怕旁人的目光,我們害怕被排斥的感覺,我們期望被認同。說到底,我們都是一頭獸,一頭害怕死亡的野獸!

其實瘋人院內的「瘋子」都在上班,那是一份全年無休的工作。他們為了維持瘋人院的正當運作而成了瘋子,讓精神科醫生與護士能在瘋人院內擔當他們正當的工作,讓所有街上的人都能正當地交流。為了維持社會的正當性,他們成了那個正當社會肯定的「瘋子」。他們,某程度上,也得到大眾認同啊!我曾經認為瘋人院內的都是有精神障礙的人,正如老師所說,瘋子是會被關進瘋人院的。直至長大後我才意會到,那不只是讓瘋子上班的地方,還可以是「正當瘋子」的監獄!

因此我非常認同人類是摧毀自己族群的最大天敵。我們給自己設下各種社會規條,然後以政治手段把沒精神病的人關進瘋人院,優秀的,卻被頑劣的驅逐,令整個族群一成不變,政治操作是很可悲的現象。我常認為若知識分子不懂一二文學、藝術或音樂,在俗世下是痛苦的。我們只能在形而上世界建構屬於自己的烏托邦,一個無須兼顧道德或社會正當性的世界。簡單說,那是一個「瘋人院」,每種瘋言瘋語與狂野的舉止都獲得一面「正當」金牌,來看來聽的,都只能是觀察者的角色。不喜歡?代表你不合這世界,你是這世界的另類,這世界的「瘋子」。

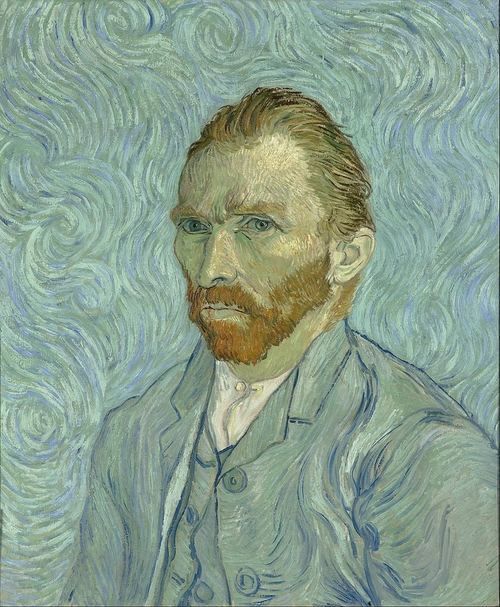

長大後,懂我的人都說我是瘋子,說話總不着邊際、跳脫沒營養,常做出各種奇怪行為。不過沒有人問為何我表現得像瘋子。偶爾我會凝視鏡中的自己,我發現我們看自己比看任何人要少。原來長時間呆看自己的臉,會讓你毛骨悚然的。我很疑惑為甚麼會這樣,有時我會裝起鬼臉,那真有點骸人,大抵我們都害怕自己的臉容,那張與人交流後扭曲而成的臉。心理學家常探討「天生」與「後天」因素對塑造個人形象的影響,總是在爭論是天生還是後天還是兩者相輔相承。我想呀,有時我會相信「後天」是最重要的因素,那麼這世界就必然有一定程度的扭曲,我才會對自己的臉容感到恐懼,而那些看似「正當」的人,才會對「瘋子」萌生心寒之意。

我不會想自己的行為是否奇怪,瘋子不是我的職業,我沒必要刻意表現得奇怪,奇怪與否那只是來自別人的目光釐定的。因為現在的我比以前更懂得做真實的我,所以我成了瘋子。荒謬吧。有些人窮一輩子時間去尋覓真實的自我,當他們能按自我行事時,到頭來卻被貼上「怪人」的標籤。我問你呀,你多久沒看過鏡中的自己?除了你早上梳頭化妝外,你可有認真看過自己的外表其實像我們一樣長得奇形怪誕?很多人都不敢做自己,因為我們害怕成為自己口中的「瘋子」。

以這個邏輯推演下去,更廣義的「瘋子」只是一羣敢做自己的傻人,羣體卻把這些傻人標籤起來,嘗試把他們分成「異類」,他們都是些珍重個人獨特性,不喜歡受羣體常態或特徵定義的人,「正常人」看着他們,就像在照鏡般,看見真實的自己而驚慌失措,於是身體便嘗試把你拉回心理平衡的平靜狀態,於是與他們劃清界線。這是很可笑的事,在更高生命體看我們的時候,「怪與不怪」的人其實也只是人類同一族羣,羣體中表現「正常」的、貼合羣體特徵與期望的,卻嘗試把自己貴族化,自視成更高等級。我一直深信每人心中都存在一點怪異,只是人類社會要我們把其藏起,好讓我們表現「正常」,才能好好生存。我想起《隔離島Shutter Island》這齣戲。看過的人相信也不少,我也不怕劇透了。電影中Leonardo Dicarpio飾演的主角是位美國聯邦執法官,最後卻發現自己也許是精神病人之一。故事最後在主角是否當真被迫瘋或假裝瘋了設下迷人的懸念,主角也許是真的精神病人,曾成功逃脫瘋人院,卻又被重新引回瘋人院;也許他根本沒有精神病,只是在查案其間被迫瘋了,最後被陷害成一位「瘋人」關進院裏渡餘生。說到這裏,「正常」與「不正常」的關係,也不難懂吧。

我不能不稱讚童年的自己獨具慧眼,當然那時的自己並沒有這些想像。今天說其他人「瘋子」,不能否認是帶點褒揚的意思,像最近在香港重新上映的那套《新聞守護者》的Mr. Jones,觀眾讀後說他是為求真相捨命的瘋子,二戰前竟敢闖到蘇聯的地帶採訪。我相信世界是需要瘋子的,瘋子是世界進步的推動者。人類容易受羣體影響而忘記自我,瘋子則是忘記羣體影響反倒影響羣體的人。世界同時是一所偌大的瘋人院,關着「正常人」飾演的醫生護士以及各個不滿現狀尋求變革的瘋人;雙方是互為影響的,也許有天瘋人會「痊癒」成為醫生護士,以他們的標準治人;也許有天醫生護士也會聽懂瘋人一起抓狂,然後又被那些「正常人」劃清界線。然而醫生護士所秉持的標準,又該由誰定奪呢?

偶爾進入一個靜謐的環境,看看鏡中的自己吧。