救助阿伟的一天

本文首发于我的公众号,后经谢鹏回忆录、亲友会北京分会、陈十四|蒋先生 转载,衍生出智同 和 亲友会北京分会的后续讨论。

文中提到的几个问题,要想彻底解决或许十分棘手,因为牵涉层面繁多,但若我们都坐视不理,后果必定是全军覆没——和当前的新冠疫情一样, 只有让HIV感染者得到善待并保障医疗救治,才能真正控制疫情,尽早实现UNAIDS的“三个90”和2030终结艾滋流行🎗

如果你希望参与公益,请多转发以上链接里的文章 + 这条微博 & Blued动态,让这个社会议题被社会看见🤝

“我的生命是一本不忍卒读的书,命运把我装订得极为拙劣……”

——《我是范雨素》

3月22日,周日,多云有雾

下午孝孝找到我时 ,显得心事重重, 跟我说“阿伟病危了!卡肺,cd4只有个位数!”

事情是另一位志愿者皓皓电话告诉孝孝的:

阿伟是皓皓曾救助过的HIV感染者,2014年确诊即住院,2016年又因耐药导致卡肺病危住院,却在去年2019年4月开始停药……直到今年新冠疫情期间,阿伟在汕头流水线打临工时终于艾滋发病了,低烧、呼吸困难、食欲不振、干呕乏、极度乏力, 回 广 州 经花都区人民 医院检测排除 新冠,合并其他感染,拍胸片诊断是卡肺 。

打工赚到的积蓄 用罄, 家人又都对其 不管不顾,已病危但在广州住不起院,只好 求助志愿者皓皓。皓皓自掏腰包帮他买了卡肺特效药(磺胺),帮他订了半个月42元一天的宾馆“居家疗养”,期盼逐步恢复。另外红丝带梅姐也支助了一些钱,天津热心公益人“老姨”愿意捐赠他自费药克西他夫。

针对当前痛苦的症状,他急需有人帮忙送去八院( 广 州艾滋定点医院)咨询治疗方案。但皓皓工作日要上班,于是联络求助待业中的孝孝、和身为帕斯堤同伴群&智同志愿者、同时又待业中的我。

这是我第一次知道阿伟,孝孝说他在2016年住院那次也曾向媒体救助登报(http://www.chinadaily.com.cn/interface/yidian/161776/2016-01-23/cd_23213916.html)。

坦白讲,当我得知此事时,第一感受是愤怒——我跟孝孝皓皓说,已经这么严重的事,却只有我们几个人知道并且在扛着? 这件事应该是集社群之力互相关心支持才对, 即便为保护隐私,在已危及生命的情况下,至少让我们广州的感染者社群知道吧? 同为感染者是最能同理、也愿意、知道怎么帮助的,万一病危的不是阿伟而是他们呢?

公益不该是少数人在做很多,而是每个人都来多做一点点 ,当如兄弟爬山、各自努力!这才是真正“公众参与共建的集体利益”,同时也是激发公民意识、助人为乐精神之良机……善事怎么只让少数几个人来做呢?

此前不久,我刚好有过一次救助病危感染者的经验,是我们团契的X弟兄,一直拖延服药、结果引发脑膜炎病危住院。

团契的弟兄姊妹一起建了「祝X弟兄早日康复」微信群,邀请各位“八仙过海各显神通”,协助X弟兄从广州送回老家、联络疾控申请上药、 艾滋知识答疑问和 互相 安慰 祷告。

现在六个月过去, X弟兄预后良好,渐得康复,让我们欣喜不已 。

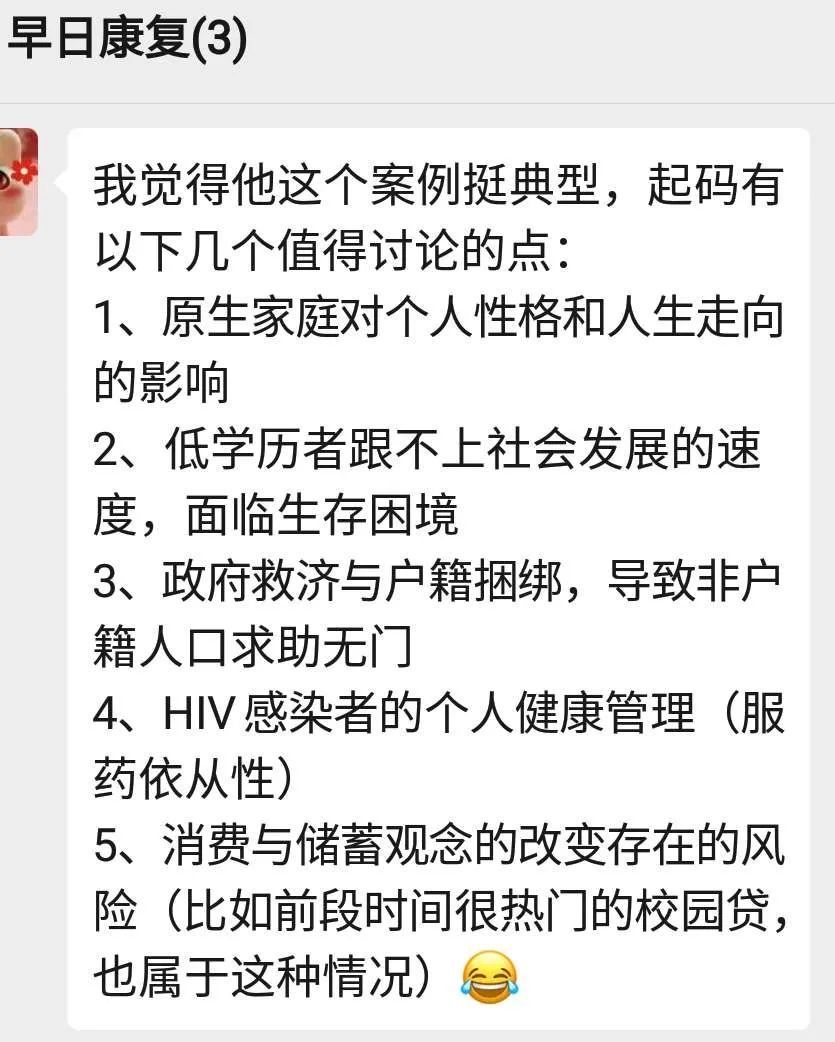

于是我们也当即建了这个「阿伟救助小组」,即皓皓、孝孝和我的三人小群,方便沟通协作,商榷我们都能做什么。

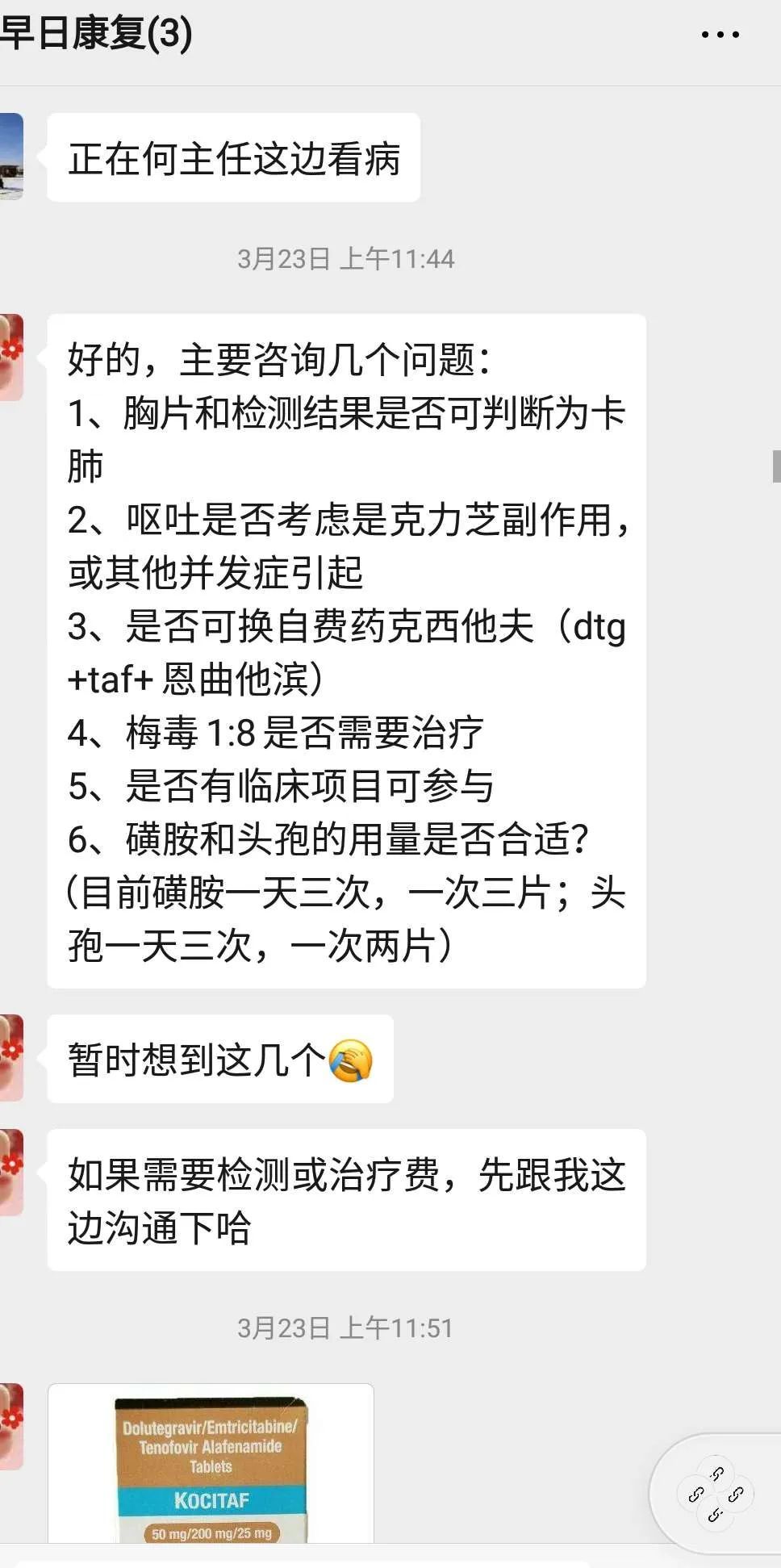

我们在群里敲定第二天周一上午挂专家号,这位医生也是2016年治过阿伟的医生。我和孝孝约在阿伟的宾馆见,一起送他去八院看病完再送回来。

我也会发挥我的非虚构写作技能,采访报导阿伟的故事,以使更多人知道并给予帮助。

3月23日, 周一,阴~多云

阿伟在出租车上

周一上午九点半,三号线的早高峰不算太挤,上班族们戴着各色口罩。我从鹤洞站出闸跟孝孝碰面,来到阿伟所在的小宾馆三楼,前台例行量体温、登记身份证,放行来到330号房。

楼道阴暗压抑,空气中有霉味,房间的门粘嗒嗒的。我们推开房门,看到了瘦骨嶙峋的阿伟,虚弱地躺在床上,说话、呼吸都费力气。

阿伟是海南省琼海市人,眼睛长得坚定、炯炯,性情却温柔得不可思议,说话声音轻声细语。因呼吸困难,吃不下食物,容易干呕,所以体力虚弱。

我们戴上手套,简单收拾下帮他带上证件、胸片、药品,叫了嘀嘀网约车,直奔八院 。

新冠疫情期间的八院感染科的独立小楼,不像平日我去时人满为患;

我们排队挂号、候诊的时候,阿伟不时地想干呕,我找不到垃圾筒、只好扶他去绿化带呕吐。

终于轮到他看病了,我们扶他步履蹒跚地进诊室,医生一看到他的样子即大声说:“轮椅!快找轮椅呀,他这种情况不能坐诊室凳子!”

然后我们又把他扶到诊室外的长椅坐下,护士找了两圈子回来跟我们说,必须交200元现金押金才能借轮椅,我们都没有现金,只好让阿伟坐在外面我不断往返诊室内外两头跑 ,帮医生和阿伟嘴边传话, 问询一系列情况。

“新冠检测单呢? ”医生要求先出示上家医院排查新冠报告才让看病,我们没有纸质版,在他手机公众号查化验单也半天找不到,但明明之前做了检测。

当得知我们是志愿者不是阿伟家属之后,医生态度马上转变,对我们表示感谢。帮阿伟看他的胸片、调出电脑里前几年的档案记录进一度诊断,医生说要前台护士站找艾滋病专用病档……孝孝去前台问,又被踢球般说太忙找不到,直到我亲自去问护士才愿意抽空上二楼找,半晌终于送过来。

医生诊断,阿伟现在的情况是消耗综合征,常规一定要住院治疗,长期给营养支持,但他现在经济 条件无法住院。

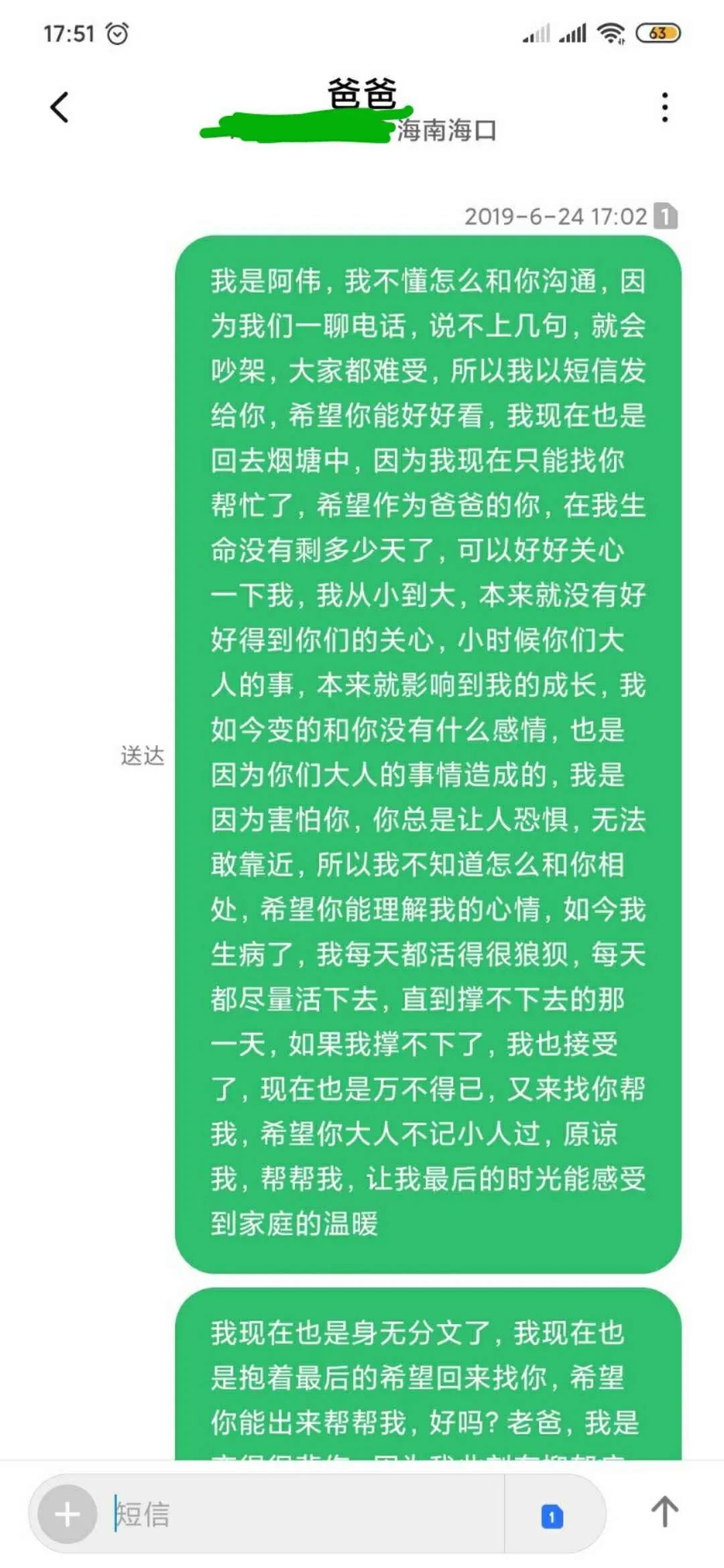

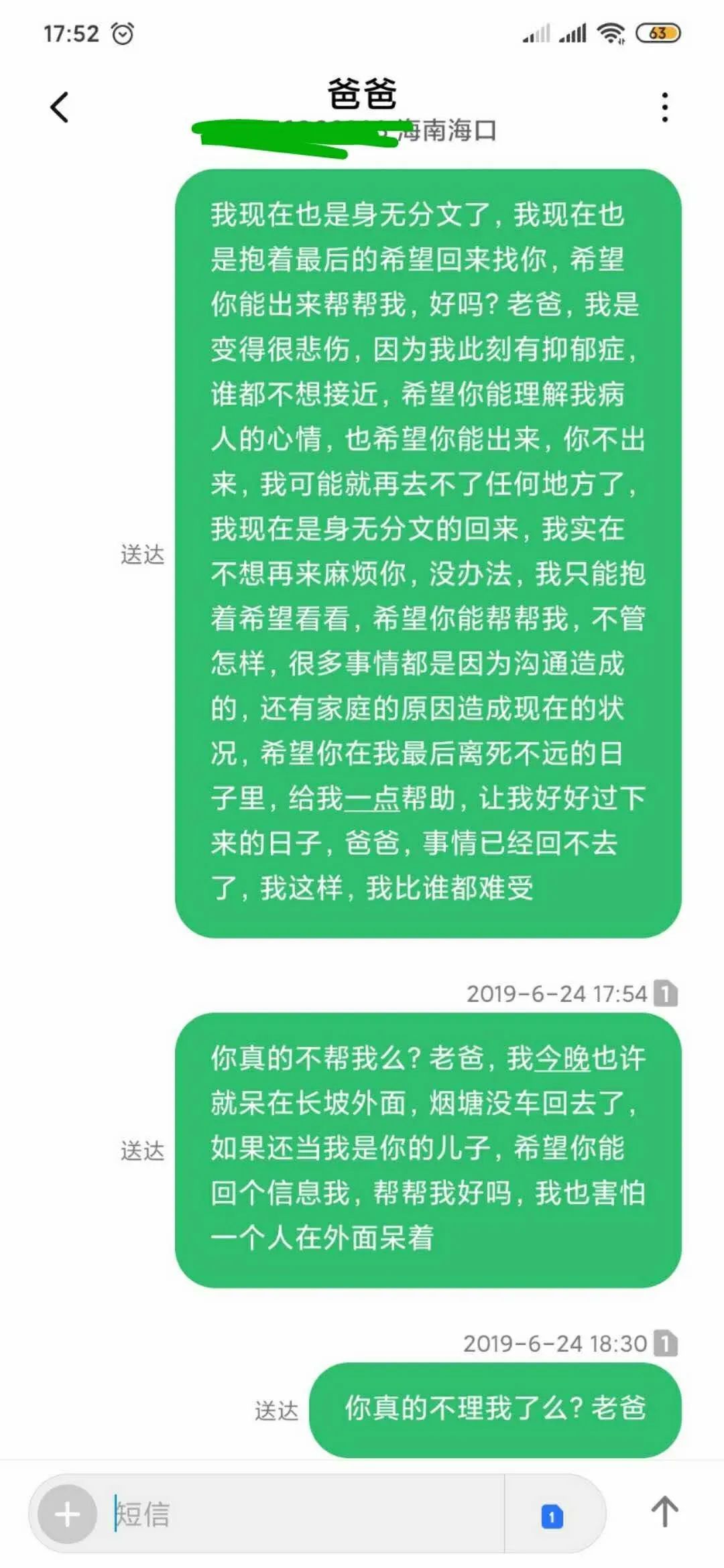

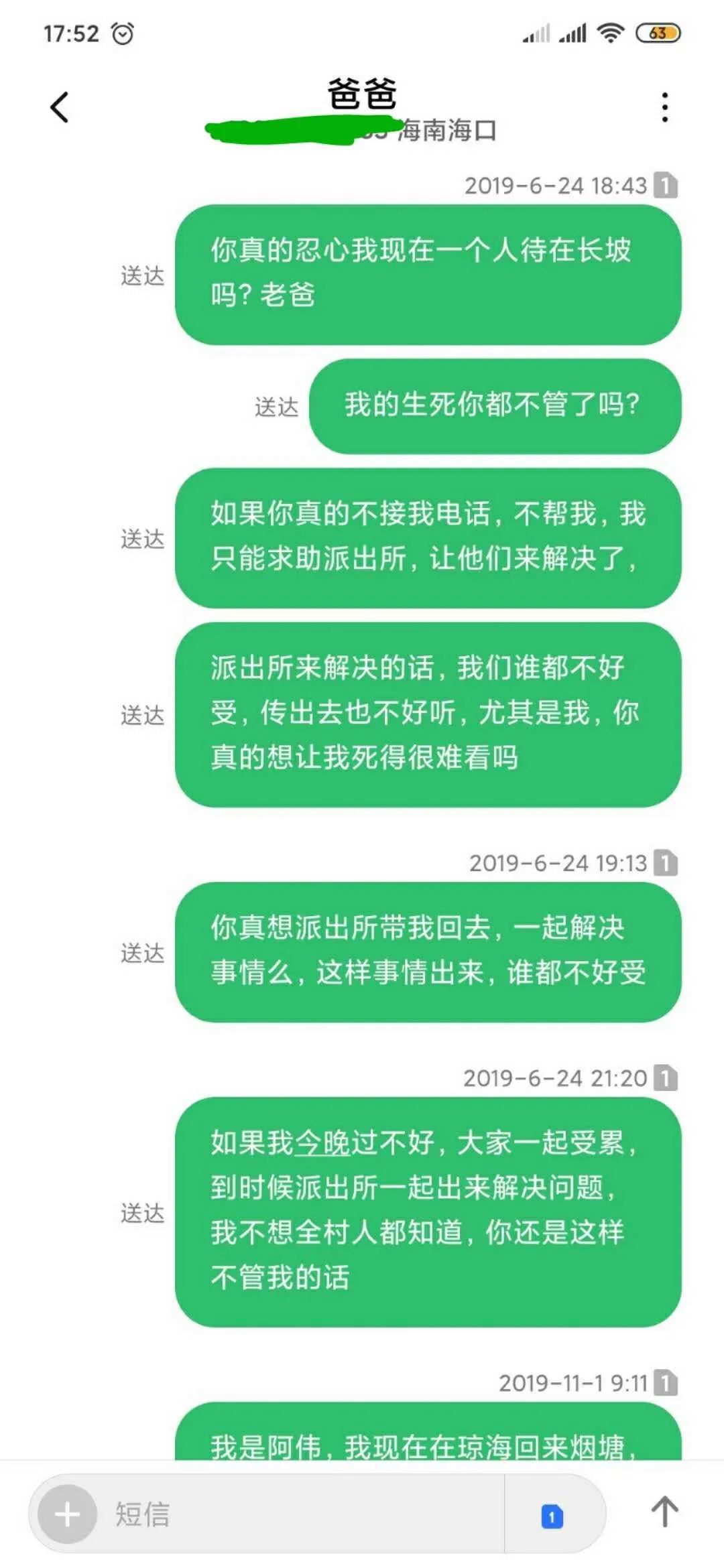

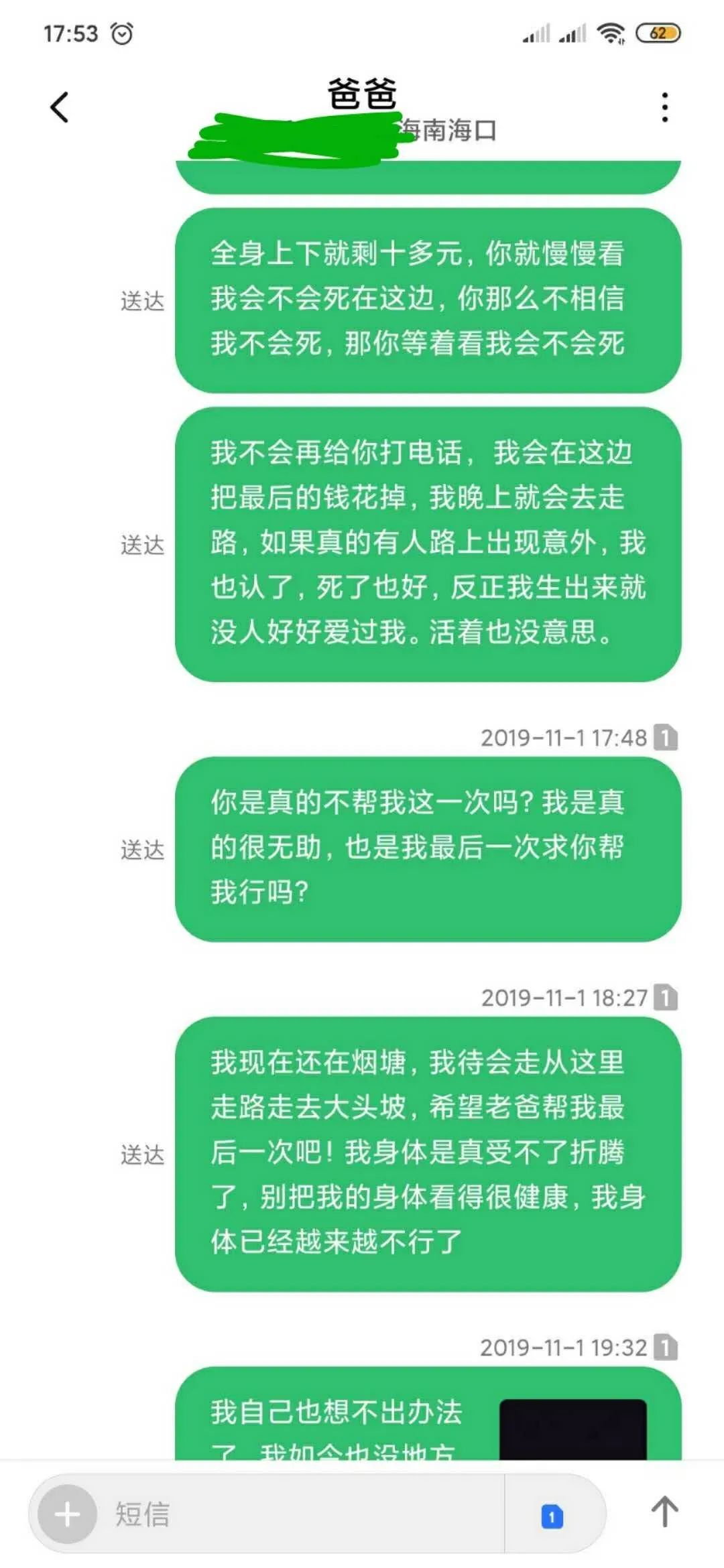

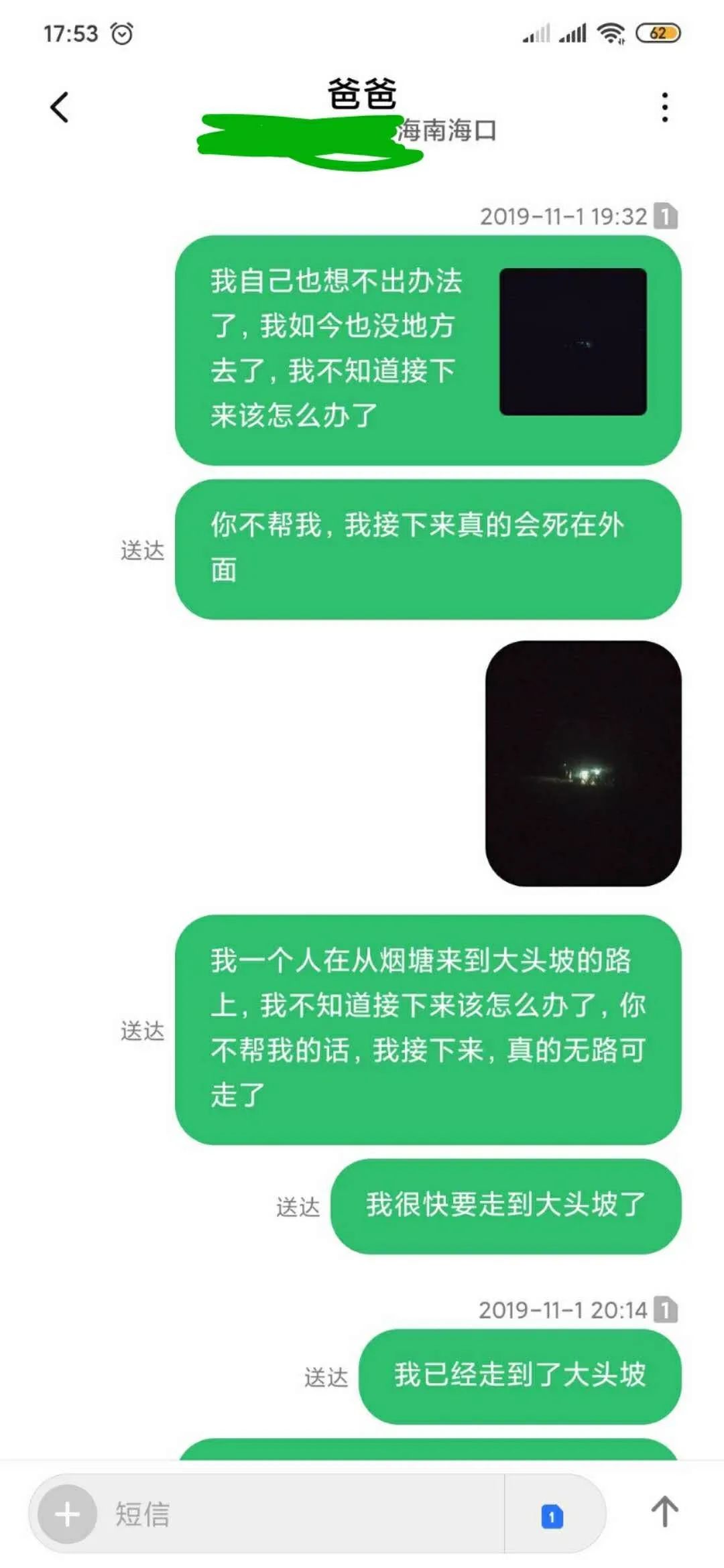

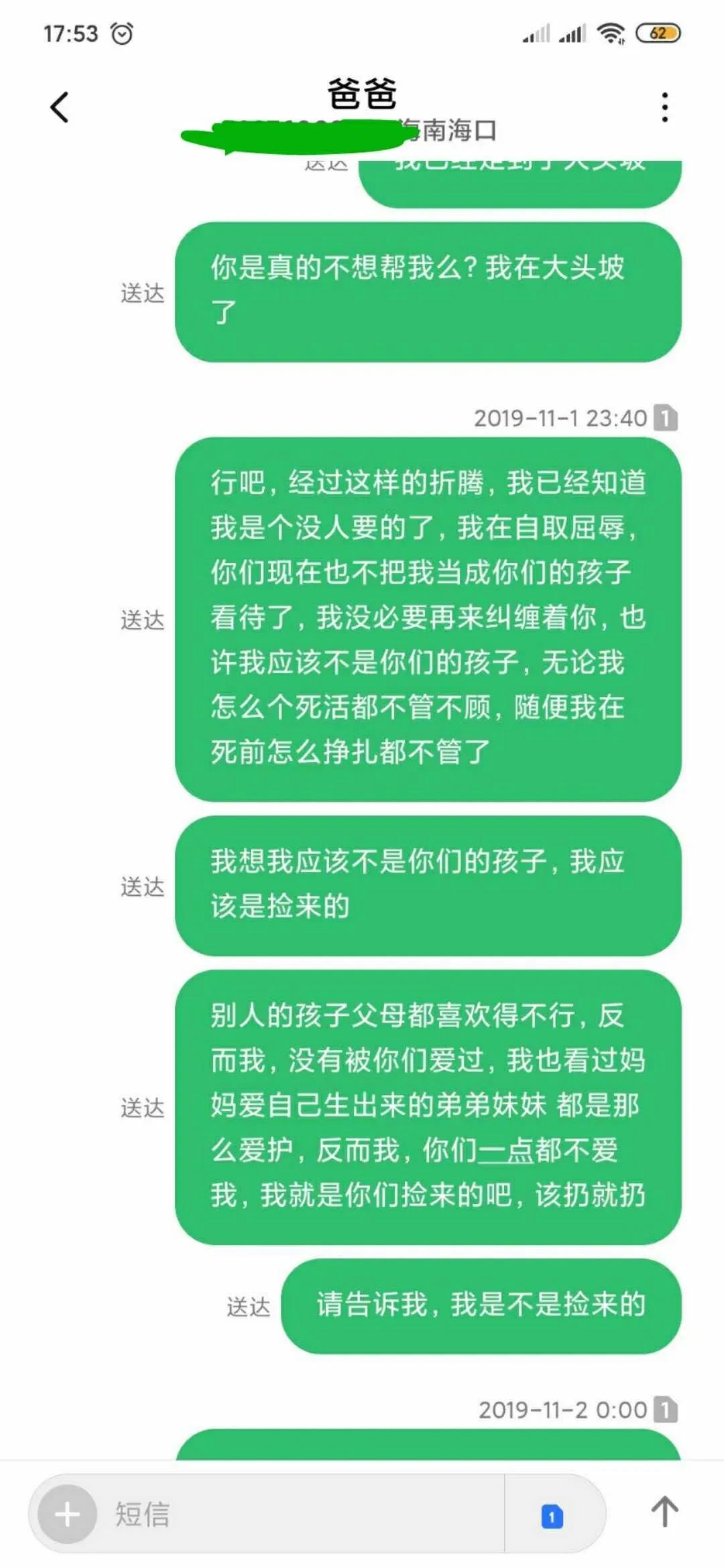

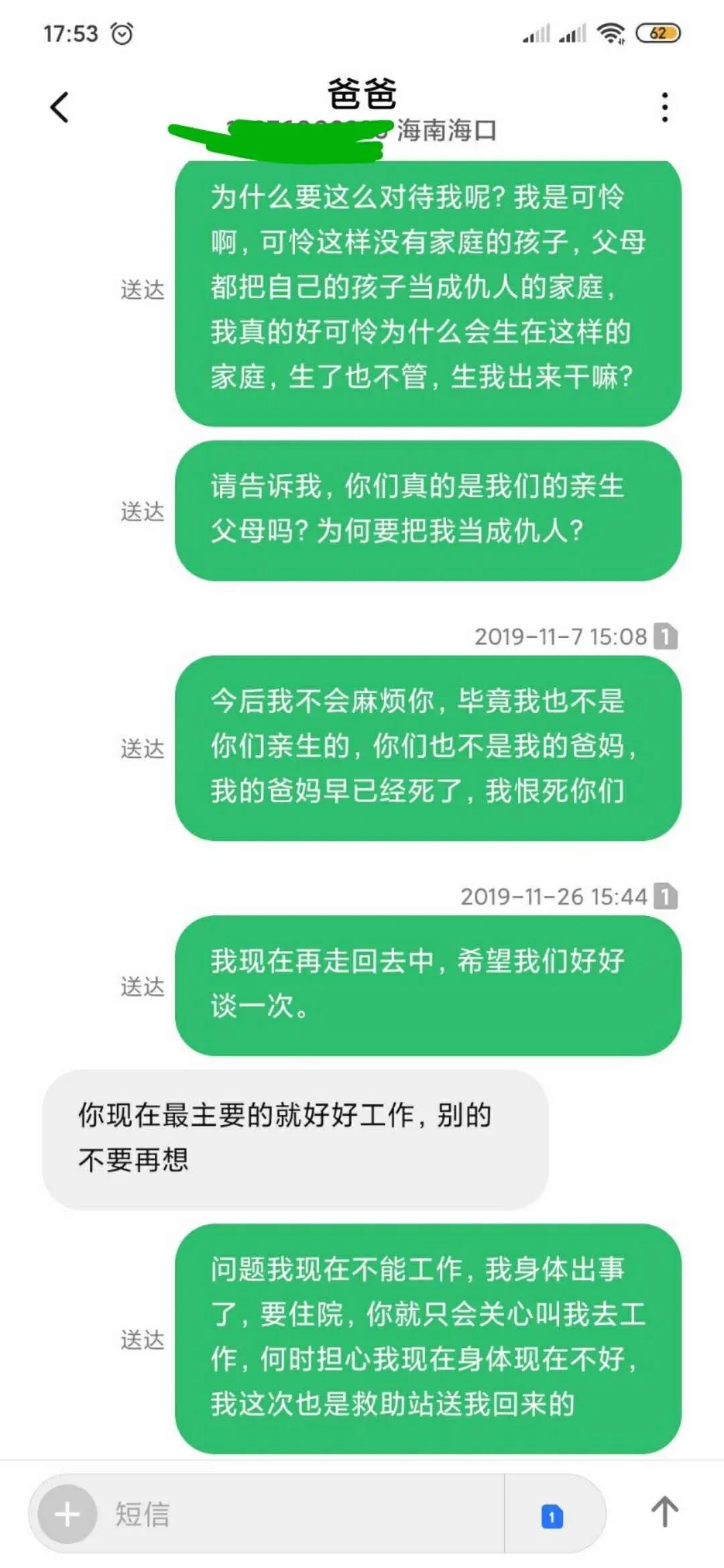

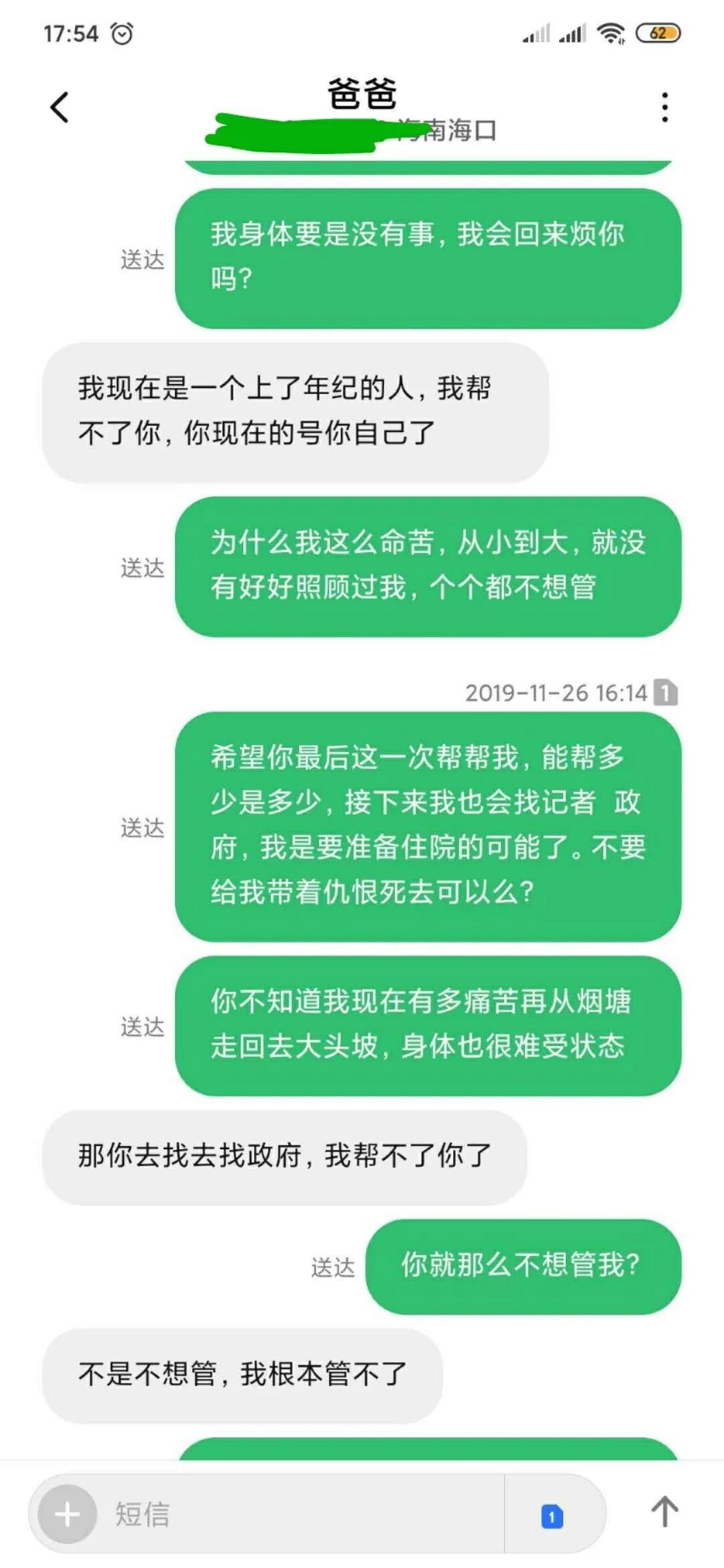

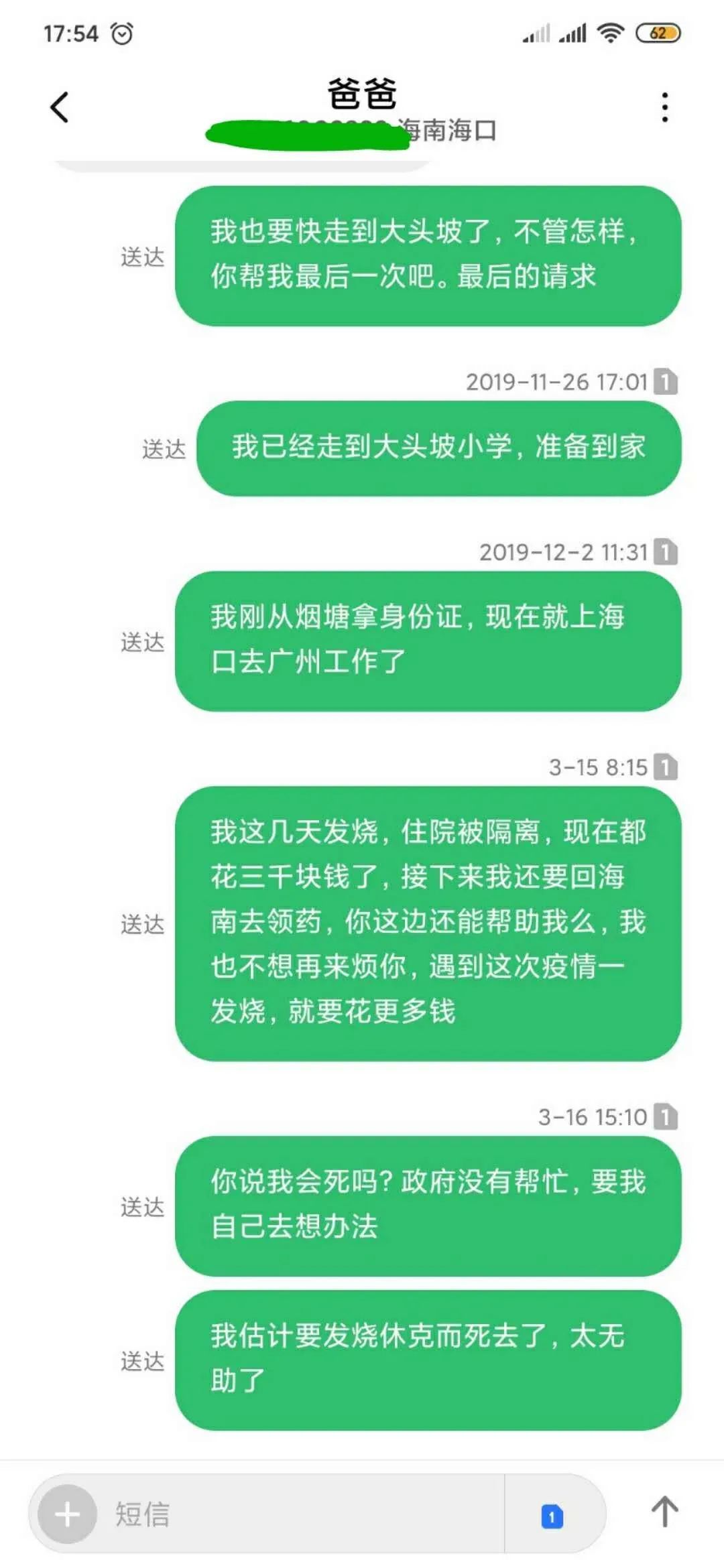

“这种情况一定要给他家人打电话的!”看着他有气无力的样子医生说,但碍于他爸已无力照顾他的情况,他说即便他打电话给爸爸,他也不会接了,我们又只好不了了之……阿伟让我看了下他和他爸的短信对话,不禁唏嘘。

建议他回海南原籍治疗,这样用低保住院能省不少钱,医生最后说。另外药可减量, 为了肠胃舒服能吃得下饭。

“如果回去海南的话,民政部门说也要先自费再报销的……”阿伟说,他找不到能先垫付钱的人。

下午两点孝孝约面试先离开了,为我们叫了滴滴,把我跟阿伟送回旅馆。

回到房间,阿伟依然吃不下食物,只能喝温开水,不时干呕。

无窗的房间通风不佳,我戴着口罩和手套,给他做了数小时的采访。

阿伟的生命故事

1990年初,阿伟生于海南岛琼海市的乡下,家境贫困,父母务农。

小时候,爸爸酗酒后,常家暴打妈妈,记得六七岁时某天,把妈妈拖到山上打……阿伟只能无助哭泣,村民们都指责他。

后来妈妈改嫁(不办离婚手续)给一位年长的叔叔,回到娘家广西住,亦是务农工作。9岁时阿伟也跟妈妈去广西读小学。母亲也生了同母异父的小妹。

在广西的母亲家中,阿伟变得像个外人,一边读书一边要照顾小妹妹。

“我觉得他们都不爱我,没有一个家人爱我,我想离家出走,远走高飞……”

2008年,17岁的阿伟来广州,跟着亲戚介绍的天河客运站附近餐饮店打工。

其间有朋友介绍一位音乐老师给他认识。

一天中午,这位教美声的音乐的老师带阿伟去他家午休,阿伟向他倾诉心事,显得很关爱他。

老师叫他上床午休,然后抱着他,从背后想插入他……之后下楼时另一位朋友刚好来音乐老师家,看到阿伟就对音乐老师说:“你口味变小了哈!”

这是阿伟的第一次性行为。

我:“你当时愿意跟他有性行为吗?”

伟:“我内心是拒绝的。”

我:“所以,这算是性侵吗?”

伟:“是的……”

你:“在他侵入时,你当时有想过表示拒绝吗?”

伟:“我不喜欢他这样做,但不知道怎么说,毕竟他说了很多温暖的话,对我很关爱……”

之后他开始上网搜索同性恋的信息,看到好多图片,才知道男孩也可以跟同性交往。之后认识了一些圈内的网友。有个身边的朋友听说他跟音乐老师的事后,说劝他“退圈”。

关于性取向的认知,阿伟的认知和认同很模糊,并不认为一定是同性。

“其实我从来不喜欢同性性行为,我只想陪伴和被关爱……” 阿伟说,“只要对我好的人,对方想发生性关系我很难开口拒绝。而且对男男性行为不了解,所以只能当0(被插入)。”

阿伟说他生活最大的乐趣是赚到钱可以“到处吃”,比如跟女性朋友去吃火锅。

“那你有尝试跟女生交往吗?”我问。

“其实如果身体健康的话,也许可以跟女孩交往,但从来没机会试过。”

2014年忽然得了肺炎发病住院,当时有广州的男友在一起一年多,“我出院才知道感染艾滋的,cd4是50个……发病住院后又丢了工作。

自从知道感染艾滋以后,我对性再也没兴趣了……我自己一个人打飞机就好,找朋友也不发生10,择偶只看眼神、看相处。”

2016年刚过完新年,在海南打工的阿伟又发烧,生肺炎住院了,CD4是5个,这次是因抗艾药耐药……

在海南住院虽然有低保,但医疗资源似乎欠佳,一直治不好他的卡肺,而且医院一直给他用较贵的进口药,反而越来越严重……

在无力承担后续费用之际,阿伟求助新闻媒体帮他报道http://www.chinadaily.com.cn/interface/yidian/161776/2016-01-23/cd_23213916.html,之后有好心人向他捐钱,白桦林全国网友帮他筹了五千多元。

最后危急时,有人提议送他转院到医疗较先进的广州八院。然后有志愿者帮忙叫了救护车(黑车),大过年期间跟司机砍价从八千砍到五千元,披星戴月把病危昏迷的阿伟一路从海南送到广州。

这昏迷的一路上你在想什么?会害怕死亡吗?我问阿伟。

阿伟说,我想,感觉活着好痛苦,终于可以解脱了……

后来,阿伟还是死里逃生,在八院用国产一个月后卡肺就康复了,之后以“候补政策”在八院领领二线药克力芝。

去年2019年4月,海南儋州有份临工让阿伟急着去,种种原因阿伟没来得及领国免的抗艾药。

阿伟打电话给广州八院,八院说必须要本人回来检查身体、交钱后拿药,阿伟说他在打工回不来啊……

“这不是理由!”八院工作人员在电话里答复说。

对未来很绝望……阿伟说。他从那以后就停药了,一直不敢回广州领药,怕医护人员指责他停药,也觉得自己身体可能已经“耐药”了,所以一直拖着……

于是,一直停药到今年,新冠疫情爆发时他在汕头打工,工厂防疫很严格,“员工一直在单位出不去”。

但他还是得了肺炎了,只不过是艾滋导致的卡氏肺炎——阿伟的老朋友。

我关于阿伟之事的思索

是什么导致阿伟感染艾滋、三次病危送医院,最后还停药近一年发病呢?

⒈ 阿伟出生地位的阶层壁垒、海南经济的畸形发展(物价贵薪资低)导致和他一样青年人只能选择到广州这样就近的大城市务工谋生,包括他不断地打临工、在城市间流动,他的知识和地位也导致了他的营养不良、免疫力低下;

⒉ 广州八院当时未给予像他这样的流动人口提供灵活的寄药帮助,使他面临断药。根据我自身经验,北京地坛医院的红丝带中心一直都可以为感染者提供挂号寄药服务,如果广州八院可以像学习地坛的变通,就可以避免阿伟的停药悲剧。

还有,广州八院是强制每次取药做常规体检的,也就是说,若不是广东户籍、没有医保者,每三个月领一次药就必要付四百元左右的体检费。这一点我在今年新冠疫情爆发时,去八院测试“异地滞留取药政策”时有验证过( https://www.zhihu.com/pin/1206609583583682560 )——如果异地滞留取一个月药都这么贵,那还算是纾困政策吗?

而我平时在北京地坛医院取药时,只要自己愿意、没有不舒服,就可以选择只取药不体检,为感染者省不少钱。对于像阿伟这样的贫困人口,这笔强制体检的费用也是他断药后又继续拖延的心理诱因;

⒊ 原生家庭的破碎、缺乏关爱的成长。从言语交谈和他描述的经历中,阿伟其实极度善良,不想伤害任何人,容易愧疚又有讨好心理,这些无法调和的脆弱都把他推向艾滋和传染病的囹圄……

当他说他第一次性行为是性侵中发生的故事时,我想到《奇葩说》节目 中柏邦妮感叹:“心里全是苦的人,要多少甜才能填满啊。”马东却说:“你错了,心里有很多苦的人,只要一丝甜就能填满。”

⒋ 穷则越穷的社会困境。精准扶贫之所以难,是因贫穷是一个难以跳脱的循环。大凉山是全国有名的贫困地区,也是吸毒感染艾滋的重疫区,有学者调查后感叹说,对于他们而言,相比授之以渔那个遥遥无期的未来,和这一针饮鸩止渴的快感,哪个更实际?

长期的压力导致皮质醇分泌,使人失去自控力,在压力中成长的孩子成年后更容易对事物上瘾(via《让孩子远离焦虑》),所以贫穷更易导致消费无规划。

艾滋在我国并不是一种罕见“病”。 据统计我国现存HIV病原携带者超过125万——尽管在我们生活中它不常会被提起,但HIV感染者存在于我们生活的各行各业, 我们的社会正“与艾共生”,这是一个事实 。

我本人是在第一次性行为中感染HIV的,深知这个经历和原生家庭、社交网络、性安全教育、时代背景经济局势之间的千丝万缕的关联。

当阿伟说他第二次病危时,想的是“感觉活着好痛苦,终于可以解脱了”时,我不禁潸然。阿伟代表着一个就生活在我们之间的、可能十分庞大的群体,一群总是被隐形被忽略的人口——贫困青年艾滋感染者。他们的生命像范雨素笔下的“不忍卒读的书”一样轻薄无力,被翻来翻去、千疮百孔,为了生存可选择的出路往往是单一的,包括家庭的样子。

这是阿伟发给我的十页与父亲短信对话截屏:

对不起,这个有点沉重的故事,洋洋洒洒竟写了六千字。

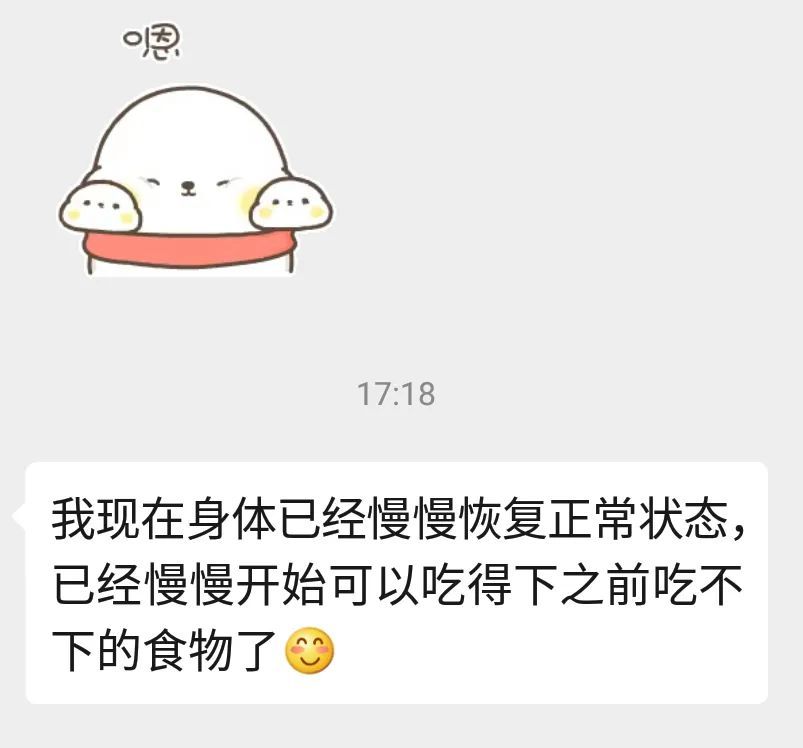

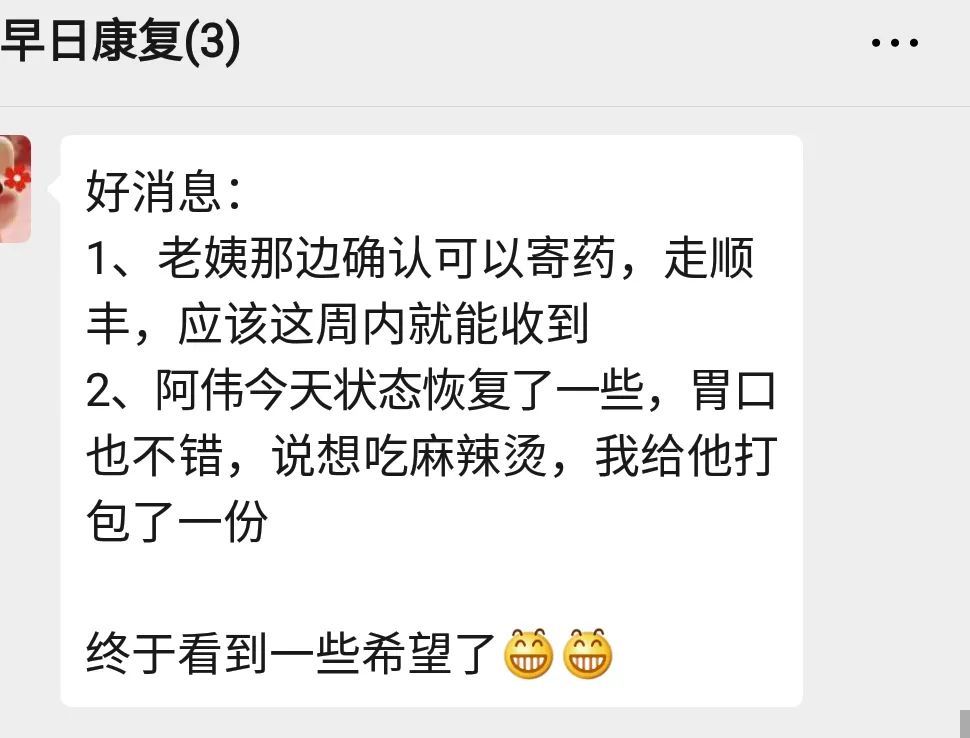

执笔之时,传来一点好消息,在我们几位志愿者和爱心公益人的帮助下,阿伟本周身体状况渐有好转:

:

也感谢一直很用心的皓皓,在无私地资助、身体力行地帮助关心着阿伟。还有义不容辞参与救助的孝孝,感谢主动帮我摄影记录。

借用李文亮医生的话来说,一个健康的社会不该只有少数人在行善!

我把这个故事写下来,和最近的《我不是二等公民 》、《断药危机:封城封村之后的艾滋感染者》一样,希望社会全员能够关注到这些在我们平日常被忽略或曲解的群体的方方面面……

某种程度上,艾滋感染者和现在的湖北人一样,都在用服药的方式“自我隔离”,来为整个社会、为全人类的疫情——终结艾滋流行做贡献(治疗即预防,U=U)。

下面是志愿者孝孝写的短文

6年前确诊感染HIV的海南小伙阿伟因此几次断药,CD4只剩下14,(CD4是人体的免疫细胞健康状况下为500-1000),现在阿伟体重只有35公斤,甚至没有一袋面粉重。生在贫困农村家庭,阿伟童年已经饱尝颠沛流离,为远离家暴嗜赌的父亲,母亲改嫁带阿伟去了贵州,然而新家庭并没有给他过多关爱,阿伟又返回海南父亲家。无人供其上学的阿伟上初一的年纪就来广州打工,那时候他应该对生活充满了美好的想象,然而2014年确诊艾滋,让阿伟的人生急转直下,跌入深渊。父亲也曾向亲友举债为阿伟筹集治疗费用,还戒了赌瘾,然而贫穷的父亲最终还是选择放弃。社群的艾友(HIV感染者常自称“艾友”)成为阿伟最后的一根救命稻草。2016年,某艾友群善良的艾友们在群里得知阿伟生命垂危,筹款将其从海南接到广州第八人民医院治疗。出院后因病失去劳动能力的阿伟也常依赖艾友接济。“自行断药”、“无一技之长,居无定所,曾流浪街头,夜宿快餐店”,这一切让人唏嘘惋惜、哀其不幸,怒其不争。然而倘若说我们的生活足够安稳,也是因为我们的人生比阿伟幸运了一点。志愿者皓皓说,“我实在很难拒绝他的求助,明知道他自己断药造成了今天的结果,然而我还是不忍心看一个大活人就这样快死了”,当从皓皓处得知阿伟的情况又一次危重时,我们在3月23号,带阿伟去广州八院感染科挂号,医生初步认为其HIV消耗综合症,当务之急是营养支持,花费较大,当医生了解到我们是志愿者,并非阿伟亲属时,也建议阿伟回原籍治疗,阿伟有海南低保,可以支付治疗费(低保支付比例相对大一些),阿伟此时已无工作能力无积蓄、身上只有八院红丝带和志愿者皓皓给的各500元,(皓皓前前后后接济过阿伟很多次,阿伟在广州住的旅馆,也是皓皓为其支付)。个人的力量终究有限,皓皓也已力不从心。我们恳请社群的朋友能够看到这则求助信息后转发给海南的社群伙伴:我们希望能有公益机构或者社群伙伴帮助阿伟回到海南当地治疗,可以帮忙确认阿伟办理的低保是否还在,以便尽快住院。当我们期待这次灾难性的疫情尽快终结,生活重回轨道时,在一些角落,有人却因贫穷而面临失去生的机会!当我们可以戴着口罩走出家门感受春天的芬芳时,30岁的阿伟忍受痛苦蜷缩在广州一间昏暗小旅馆唯一能做的就是等待未知的命运……然而,我想我们的关注可以救命,请给素未谋面的他一次活下去的机会吧,也许在下一个春天那个和我们擦肩而过的路人,脸上徜徉着幸福的光,叫阿伟。 (志愿者孝孝)