结绳丨5月:“五四”青年,困在现实(2023年,总第11期)

吃罢晚饭回去时,我有意放慢脚步。

出差酒店就在千米开外,楼下是一条贯穿这片城市的河涌。两岸绿道空地上,每隔一段都有中老年居民或跳舞、或对歌,周边围了几层看客与听众。客房里还有一堆事务等待处理,但忙碌了一天,我决定再多逗留一阵。

经过十余位妇女组成的舞队,直白的伴舞歌词令我驻足。副歌是这么一段:

有啥不如有个好身体,有钱不如有个好心情,家财万贯终究带不去,只有身体真正属于自己。有啥不如有个好身体,何必为了名利费尽心机,人生就是一场修行,何不每天活得开开心心。

这好像就是那辈人的状态写照。一曲跳罢,三五成员挥手离场,回到她们的居所。混杂口音透露,该群体大概也是外来者,不过无碍每晚出来活动。我想起自己上一代长辈,他们有着类似的定力,即使面对背景各异的陌生人,只要时间稍长,也能与之在生活中发生关联。

那么几个瞬间,我心里感慨,暮年比青年还要富足。当原子化社会难以阻挡地到来,青年们只好左支右绌地寻找自我意义安放之处。从去年的电子木鱼,到当下的拜佛烧香,风潮背后都弥漫着困顿。

像是自我期许似的,借着5月的“结绳”,我希望能跳出实然,把握应然。104年前,某种程度而言脉络可上溯至晚清的“五四”,不也试图结束中国的传统思想,开辟出新的社会吗?

我相信,讨论何谓“五四”,仍会为当下的青年提供指引;关注新闻自由、湖泊干涸、COVID-19,则是“新青年”应看到的广阔世界。

讨论

01丨烧香、烧烤与“五四”青年

中文语境里,存在不少数字与历史事件的关联共识,例如“五四”。一提及“五四”,读者大概很快唤起有关一个世纪前发生事情的认知。

5月4日,时值中国青年节,不少媒体从所在视角切入报道,以作纪念。大体上,主流一派试图将百年历史和今日社会对青年之种种希冀拼接,重申“青春无悔”“民族复兴”云云论调。

潮新闻发布的一篇文章可谓代表。《“躺平”“上班不如上香”?当代青年何以青春》心照不宣地简化了“躺平”等语境,直接向迷茫的一代输出结论:青年人面临的困顿存在时代普遍性,振兴中华道阻且长,但行则将至,青年应有担当。[1]

另一篇来自《浙江教育报》的评论,援引《中国青年网民社会心态调查报告(2022)》,声称“躺平”是对当代青年的误读,因为调查中,56.23%的青年网民明确反对“躺平”,当代青年的思想主流积极向上。[2]

我并未找到该调查的筛选方法和具体问题,只在复旦大学网站发现报告的介绍。从有限的信息可知,这份报告“基于青年网民聚集的新浪微博平台和哔哩哔哩平台展开基于机器学习(SVM)的大数据混合式分析研究”。

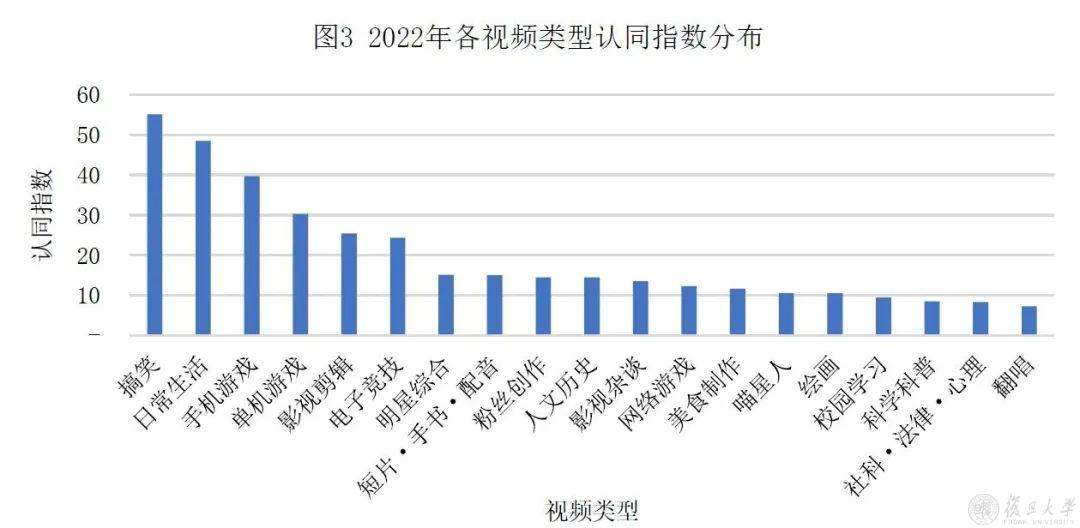

取样方面,课题组从新浪微博平台选出5492名活跃青年网民,爬取他们在2021年和2022年间发布的所有博文,并进行用户表达倾向和社会态度的研究计算;从哔哩哔哩平台检视在2021年至2022年间发布的近亿条视频,依据视频分区归属和播放表现统计,得到相应播放热度情况和青年认同情况。报告认为,青年网民多元的兴趣归属带给他们精神愉悦和满足感。[3]

且不说超五成的青年反对“躺平”这一论点是否成立——尽管介绍并未对此着墨,也许很大概率上是我能力有限,没找到问卷设置的相关问题——单论课题组的调查方式,就可对该报告打上谨慎的问号。

比方说,鉴于商业环境和舆论空间的变化,视频制作者的作品是否就全属个人立场的表达?视频的点赞等数据,能否以及在多大程度上体现青年网民群体对各类型视频的认同?依我看,尤其对于严肃议题,不到一秒就可完成的点赞是一种表达的懒惰。

相比被简化的数据模型,聚焦到实际发生的案例,或许更有利于细致入微地把握当代青年的处境。

中国青年节当天,正面连接发布一篇采访,主人公是化名“张伟”的青年劳动者,毕业6年换了19份工作,都说不上有多积极。文章中,他有一段无奈的自白:

在开始的头几年里,我都幻想着能有朝一日突破性地改善——不管是在心境、病情还是工作上,我都希望之前的努力可以为我带来突然的转折,为我解脱困境带来动力。但三番五次的磨难之后,我才慢慢明白,大多数时候的人们口中的峰回路转柳暗花明只是可遇不可求的好运,而量变带来质变的累积也更多是一种哲学上的可能性,它并不意味着生活中的事件一定会这样发生。[4]

并非所有人都像张伟那样,能在19份工作的折磨中坚持。另一些个体,意识到触底后选择退出。29岁的“李树”正是其中一员。

今年1月,李树在回答“人可以废物到什么程度”的提问时写道:“在出租屋躺了三四年,不打工、不出门、不社交,算废吗?但我还可以更废……去年积蓄用完,于是卖掉了所有的家当,搭个帐篷继续躺。”[5]

随着帖子持续更新,李树的经历引起更多关注。他对谷雨实验室透露,当下的生活是自己的选择,就像一条鱼最后一次跃出水面,落下来就接受现状了。这种状态,令文章作者想起乔治·奥威尔在《巴黎伦敦落魄记》所说的“贫困的安慰”:

知道自己终于真正到了贫困潦倒的地步,会有种如释重负的感觉,几乎感到愉快。你动不动就说什么沦入底层——好了,这就是底层,你到了这里,你受得了,很多焦虑因此而消除。

李树的目标是“像狗皮膏药一样贴在这个世界上”,考虑到仅有的千余元积蓄,这恐怕跟张伟类似,是主流群体所不会进入的处境。即使如此,我们还是能从若干“失败”个案,感受到一代人共有的忧虑。正是在这个层面上,更多青年热衷的烧香,不过是“废物”的另一根稻草。[6]

来自携程的数据显示,2月预订寺庙景区门票的人群中,九〇后、〇〇后占比接近50%。而今年前两个月,寺庙相关景区门票订单量同比增长310%。[7]

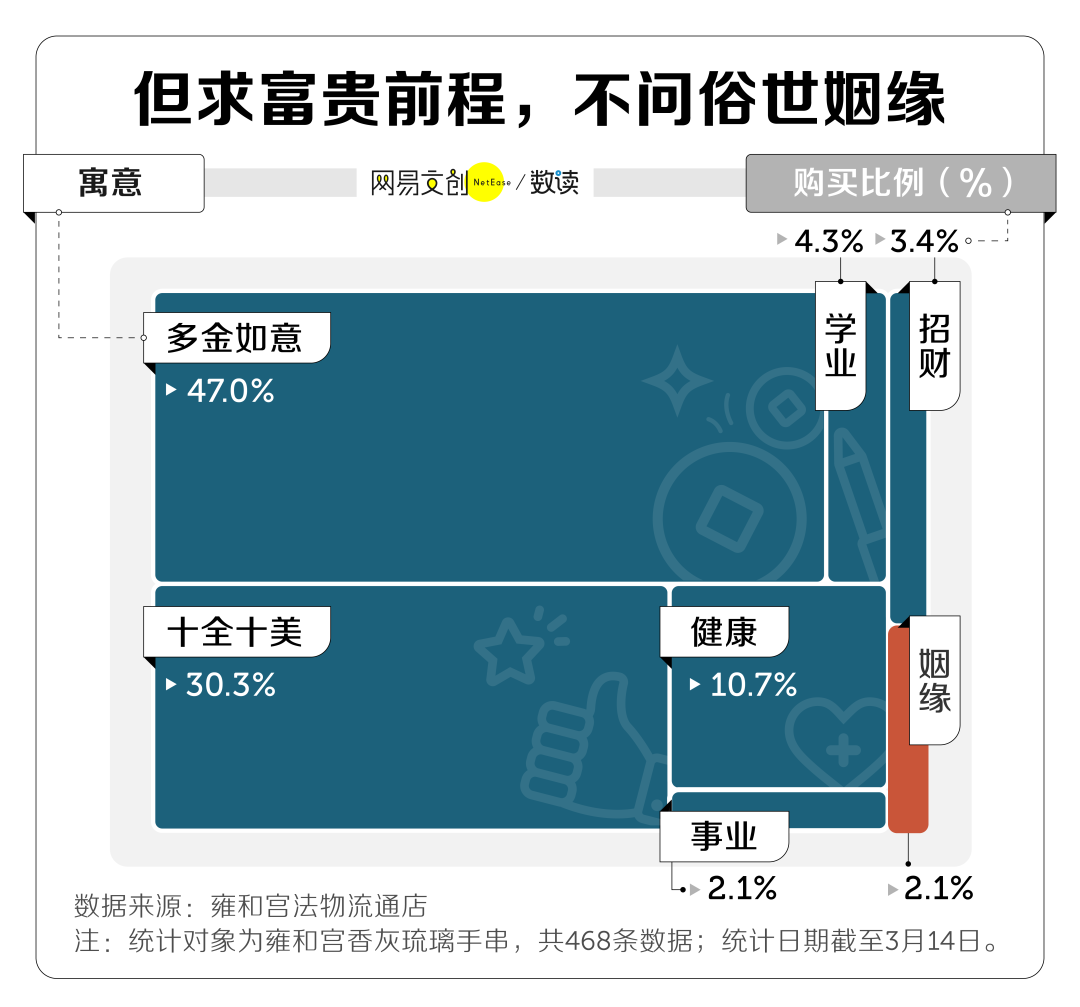

涌向寺庙的年轻人们在求什么?网易数读通过热销的雍和宫手串一窥究竟。统计468条消费数据后,网易数读发现,47%的购买行为都指向“多金如意”款,还有30.3%的消费者为象征十全十美的五行多宝和金刚杵手串买单。[8]

《中国经济周刊》发布的视频,试图回答为什么年轻人热衷去寺庙烧香。它虽然由于只呈现一位受访者的回答而代表性存疑,却仍有值得被看到的价值。受访者表示,对于某些东西,自己已经很努力了,但是还希望借助神佛的力量。[9]

不幸的是,这些“东西”似乎漫无边际。正如《三联生活周刊》5月刊文所指出的,年轻群体几乎滥用“上岸”描述苦差的终结:

高考上岸,考研上岸,好不容易读完书毕了业,还有考编、考公的岸。找别的工作也不是不行,反正也尽可以去“大厂三轮面试拿到offer成功上岸”。当我们到了30岁,还没结婚,还要去学习一些“相亲成功”的秘诀,免得在相亲这一类游泳比赛中,上不了岸。相完亲,结了婚,对有些人来说,也还有“五年备孕,男宝已生,终于上岸”。[10]

我的困惑在于,就算不是佛门弟子,受影视剧和文学作品的改编创作影响,大概也会对于“佛教破除贪嗔痴”的观念有所耳闻,又何以到寺庙烧香许愿,满足欲望?假设佛陀应许,就以公务员举例好了,一人遂愿注定有另一人落空,佛陀该怎么决断?

主要研究中国近代佛教思想史及明清禅宗史的上海大学历史系副教授成庆,在一次访谈里回应了烧香潮流。他认为,与老一代群体的社会关切不同,今天的年轻人所处的个体化环境,令其很难将个体意义再安顿在家国之上,现实求助无门,便只好另寻寄托。[11]

平心而论,我并非不能与同侪共情。可说到底,不论如何诠释,烧香求福仍摆脱不了“玄学”色彩。念及“五四”节点,青年身上的矛盾感就更为突兀和怪异。

1919年5月4日,中国学生在北京游行示威,抗议巴黎和会上有关山东问题的不公决议,要求北洋政府拒绝签字。甚至可以说,随后工人、农民、商贩等也参与其中引发的广义“五四运动”,削弱了北洋政府的统治,加速其倒台。[12]

可今天,青年们面对莫可名状的种种束缚,却纷纷求诸“超自然”力量。若是陈独秀见此,不知会有何感想。

文学评论家许子东曾在纪念“五四”一百周年的对话节目中,引用北京大学中文系教授陈平原的说法,称《青年杂志》,也即后来的《新青年》是“20世纪中国最重要的一本杂志”。1915年9月15日刊登的发刊词《敬告青年》里,陈独秀对青年提出六个要求:

自主的而非奴隶的;进步的而非保守的;进取的而非退隐的;世界的而非锁国的;实利的而非虚文的;科学的而非想象的。

许子东说,“五四”时期的重要性部分在它催生的“思想量”,科学、民主等新的思想内容,促成中国现代史的开端。而从整个社会来看,思想有一个总量,后人可以更换表达,但实质的思想很多都属于重复前人讲法。因此,“五四”之于今天的青年仍有意义。[13]

值得注意的是,官方对“五四”的诠释被缩窄到爱国主义的范围。除了爱国,《五四运动:现代中国的思想革命》一书作者周策纵表示,“五四”更深刻的宗旨是要求更广泛的社会和思想变革。另外,钱永祥、刘擎、周濂、周保松等人还对“五四”中并行的看似矛盾的自由主义与爱国主义做过一番梳理和讨论——当下的青年读者,或许不太能想象鲁迅对自由主义的强调。[14][15]

《中国青年报》5月4日的一篇评论文章,多少印证了“五四”多元内涵的消散。该文章写道,致敬青年奋进者,旨在“激励广大青年听党号召、跟党奋斗、不畏艰难、勇毅前行,培育和弘扬新时代一往无前的精神力量”。[16]

来自中国网的另一篇评论,同样号召青年赓续“五四”精神,在奋斗中实现人生价值。评论者特别提到,《中长期青年发展规划(2016-2025年)》的出台,正在构建起从保障青年就业权利到完善青年创业服务的支持体系,尽量减少年轻人不懈奋进的后顾之忧。[17]

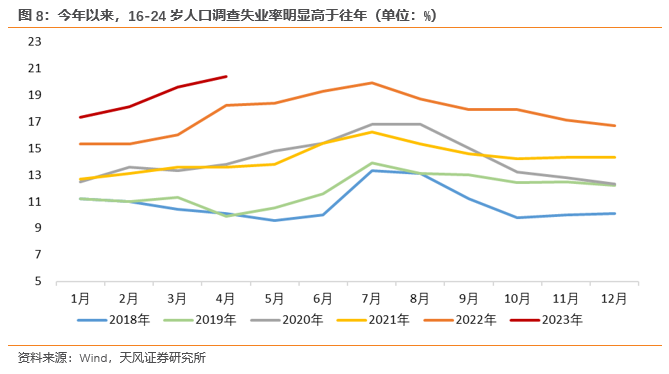

可现实是,根据国家统计局5月公布的数据,中国16至24岁青年失业率4月升至20.4%,这创下自2018年公布该统计数据以来的最高水平。[18]

我又想起4月发生的“天门山跳崖事件”。这四位外出务工的年轻人,年龄最小的仅23岁,最大的不过34岁。如果要归纳他们的共同点,有文章尝试总结说,共性或许就是“贫穷带来的磨难以及不断新添的变故”。正如清华大学中文系与历史系教授所说,“新生代农民工”尴尬之处在于,他们是“生活在城市之中、回不了家乡又不能拥有平等的城市居民地位的群体”。[19]

照此看,能够或接受或自嘲“躺平”的青年们实属幸运。然而,我的担忧是,“躺平”背后的问题被个人视角所框定而无法获得更多行动资源,加上主流舆论的意义嫁接与改造,青年群体与“五四”精神日渐疏离。

殷鉴不远。今年以来,关于防疫的苦痛就已经消散在淄博烧烤的走红中。

5月,在长假推动下,前往淄博体验烧烤的游客仍可谓夸张:淄博一家菜市场里的人比长城上的还多,北京到淄博的动车票开售一分钟即售罄。不少年轻人接受采访时,都表达了自己的好感。但另一方面,不乏评论者表示,淄博烧烤走红实在无聊,“它既不能真正安慰官方的发展焦虑,也无法减轻大众的生存压力”。[20][21]

根据网络上流传的淄博烧烤故事,瘟疫期间,被安排到此隔离的大学生受当地政府礼遇,伙食里就有丰盛的烧烤。大学生深受感动,约定瘟疫过后,再回淄博吃烧烤。尽管该叙述存在颇多疑窦,但主流舆论似乎乐见其成,沉浸在所谓“双向奔赴”的桥段里。

有文章点破说,方舱生活本来指向更复杂的内容,“失去自由、焦虑和恐慌,如今都被简化成一种有关烧烤的回忆”,“最终变成一种舌尖上的味道体验”。[22]

如果有人不仅不把烧香、烧烤背后的偏离视为问题,反倒从中咂摸出性情可爱、情感质朴等积极面向,那么,这样的人和鲁迅笔下被赵太爷打嘴后用“儿子打老子”聊以自慰的阿Q有何区别?这样的当代青年又谈何继承“五四”遗产?

关注

01丨31个国家新闻很不自由

今年5月3日,世界新闻自由日迎来30周年。尽管独立媒体、数字技术的涌现促进了信息自由流动,但仍有不少国家的新闻自由得不到保障。

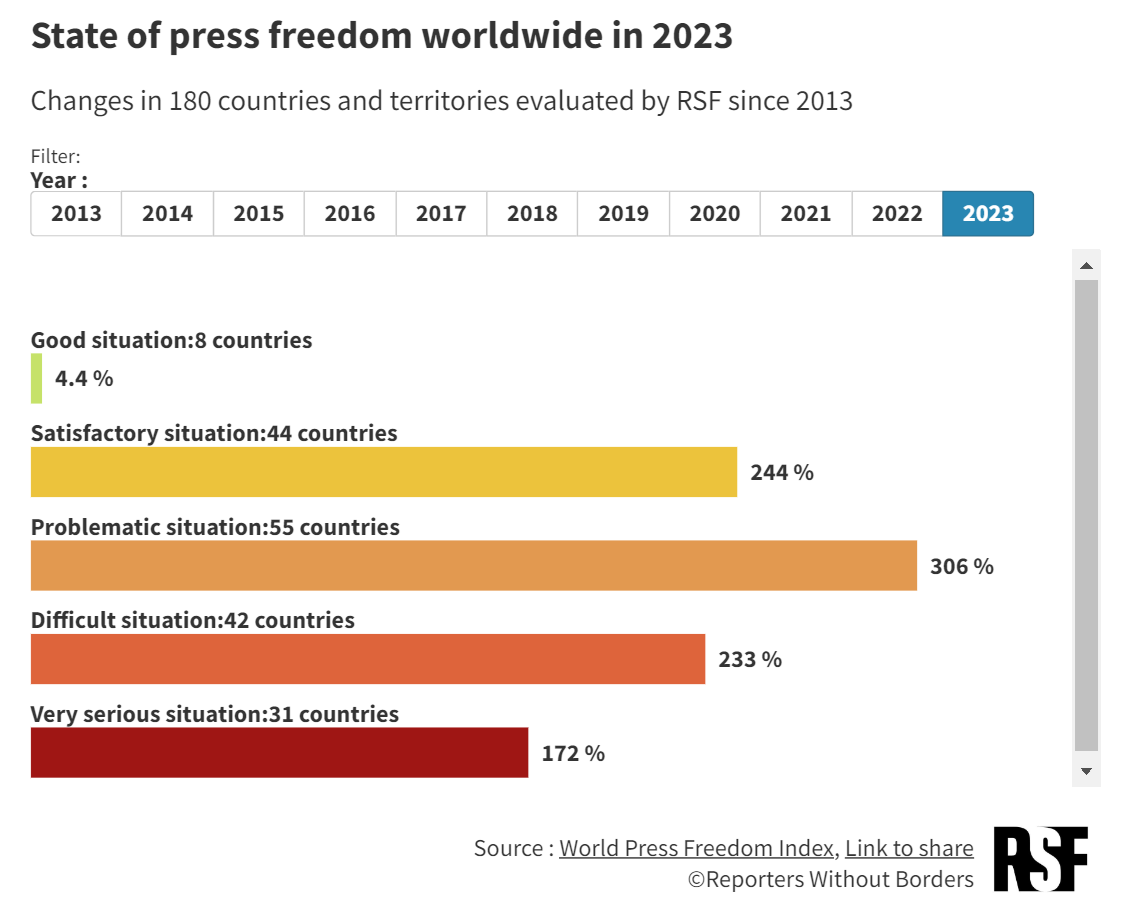

RSF连续多年编制世界新闻自由指数(World Press Freedom Index),用以评估180个国家和地区的新闻环境。根据2023年最新数据,31个国家的情况“非常严重”,42个国家“困难”,55个国家“有问题”,52个国家“良好”或“满意”。换言之,10个国家中就有7个国家的新闻环境“糟糕”。

这是一个令人警惕的下滑,尤其是情况“非常严重”的国家创纪录地达到31个。上述变化在某种程度上提示,AI等技术进步可能使政府歪曲现实,虚假内容比以往任何时候都更容易发布。

排名方面,挪威连续7年位列第1,紧随其后的是爱尔兰,相较于去年,该国在2023年的世界新闻自由指数排名中上升了4位,领先于下降1位的挪威。而情况“非常严重”阵营底垫三名,完全由亚洲国家占据,分别是越南(第178位)、中国(下降4位,至第179位)、朝鲜(第180位)。[23]

02丨53%大型湖泊正在干涸

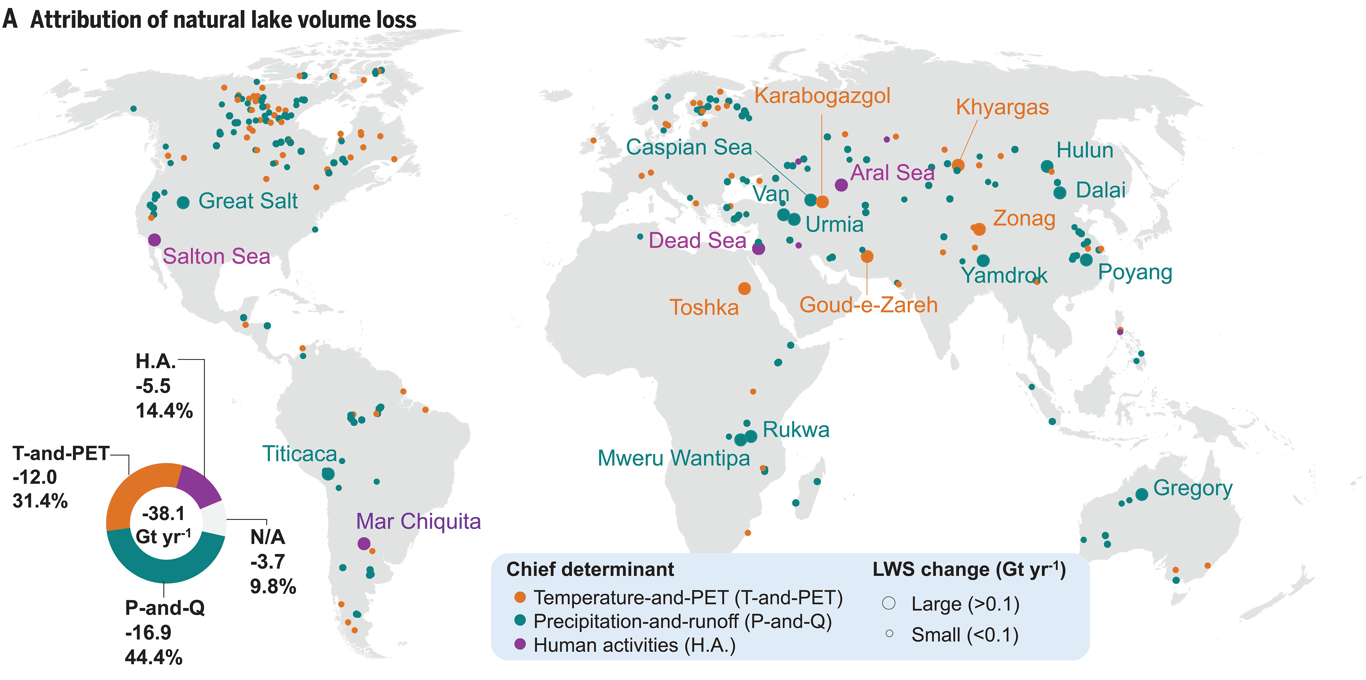

Science在5月发布的一项研究显示,全球53%的大型湖泊表现出明显的干燥趋势,变化范围覆盖中亚西部、中东、印度西部、中国东部、欧洲北部和东部、大洋洲、美国本土、加拿大北部、非洲南部和南美洲大部分地区。

这项研究采用卫星观测技术,绘制全球湖泊水位从1992年到2020年的长期变化图,纳入1051个天然湖泊和921个水库,它们分别占地球天然湖泊和水库蓄水量的96%和83%。在全球范围内,湖泊水位呈现净下降,年均降幅约220亿吨,相当于美国2015年的用水总量。

大体上,自然湖泊的水量减少主要归结为人类活动、气候变暖、水体蒸发量增加。与之相对,水库蓄水量的下降主要由沉积造成,这对严重依赖水库供水的居民而言,可能面临紧迫威胁。

全球范围内的干燥趋势比以往认为的更广泛。研究人员呼吁,考虑到多达世界近1/4的人口居住在逐渐干涸的大型湖泊流域,将气候变暖和沉积作用纳入可持续水资源管理尤为必要。[24]

03丨COVID-19不再构成PHEIC

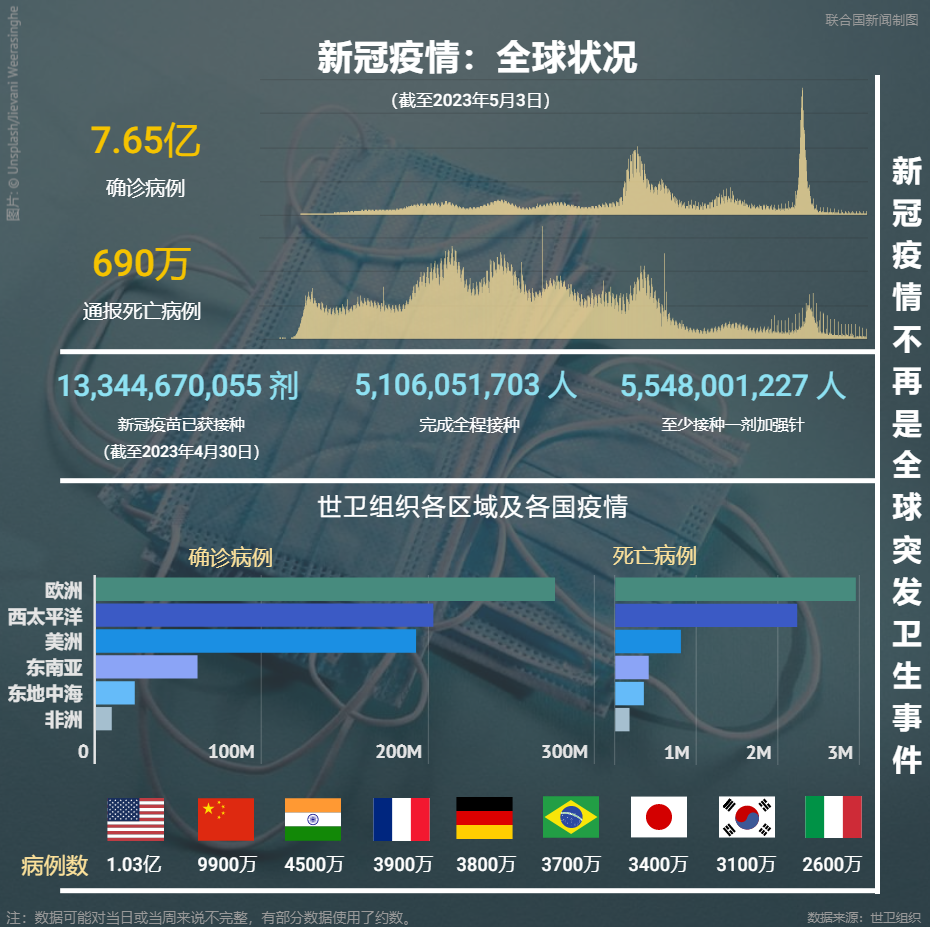

5月4日,世卫组织召开关于COVID-19大流行的《国际卫生条例(2005)》突发事件委员会第十五次。会上,世卫组织总干事谭德塞宣布,COVID-19不再构成国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。

确定一种疾病属于PHEIC,需包含三个标准:其一,构成一种不同寻常事件;其二,通过国际传播构成对其他国家的公共卫生风险;其三,可能需要采取协调一致的国际应对措施。委员会成员认为,尽管SARS-CoV-2已经并将继续广泛传播和演变,但它不再是一种不寻常或意外的事件。也就是说,世卫组织对COVID-19的评级调整不代表该传染病的结束。[25]

这里有必要厘清几个基础概念,即流行病、地方病与大流行病。

流行病(epidemic)涉及疾病病例增加,但仅限于一个特定的地理区域,可能小到一个城镇,大到一个国家;如果病例数在一段时间内保持相对稳定,并且疾病保持在一个特定的地方,那么这种感染就是地方性的(endemic),例如疟疾在印度是地方病;一场大流行病(pandemic)中,全球多个地方发生的病例呈指数级增长。目前,COVID-19仍属于大流行病。[26]

我们应该意识到,COVID-19还在不少国家和地区造成大规模的感染和死亡。此次调整更像给世界发展提供一次喘息,但更重要的是,我们如何从过往经历中吸取教训,以应对下一次冲击。

参考备注:

题图:Photo by Garrison Gao,https://www.pexels.com/photo/people-burning-incense-in-the-temple-8903443/

关于4月失业率的数据,国家统计局网站显示,全国城镇调查失业率为5.2%,比上月下降0.1个百分点;16-24岁劳动力调查失业率为20.4%。但是,我在其他信源看到另外的版本,例如中国经济网、财新网都称,4月全国城镇调查失业率为6.1%,比上月上升0.3个百分点;16-24岁人口调查失业率为18.2%。我无法确认国家统计局是否存在事后更新的可能。正文中,我采用了传播更广的数据,即16-24岁青年失业率达20.4%。无论是哪个层面的增加,就业环境的不容乐观是无法忽视的。

“结绳”系列邮件订阅及在Substack更新地址:https://yuliqing.substack.com

“结绳”系列在Matters更新地址:https://matters.town/@ysmwryx