生日|你那么爱《教父》,喝过导演科波拉酿的酒吗?

【本文首发于微信公众号平台「双烽镇酉时」】

八十年代的一天,纽约市正在闷热的热浪中。 曼哈顿上西区的一间公寓里,一个11岁的女孩用搅拌机搅拌一杯草莓大吉利,给她妈妈倒了一杯,然后从她自己的高杯中啜饮起泡沫粉红色液体。

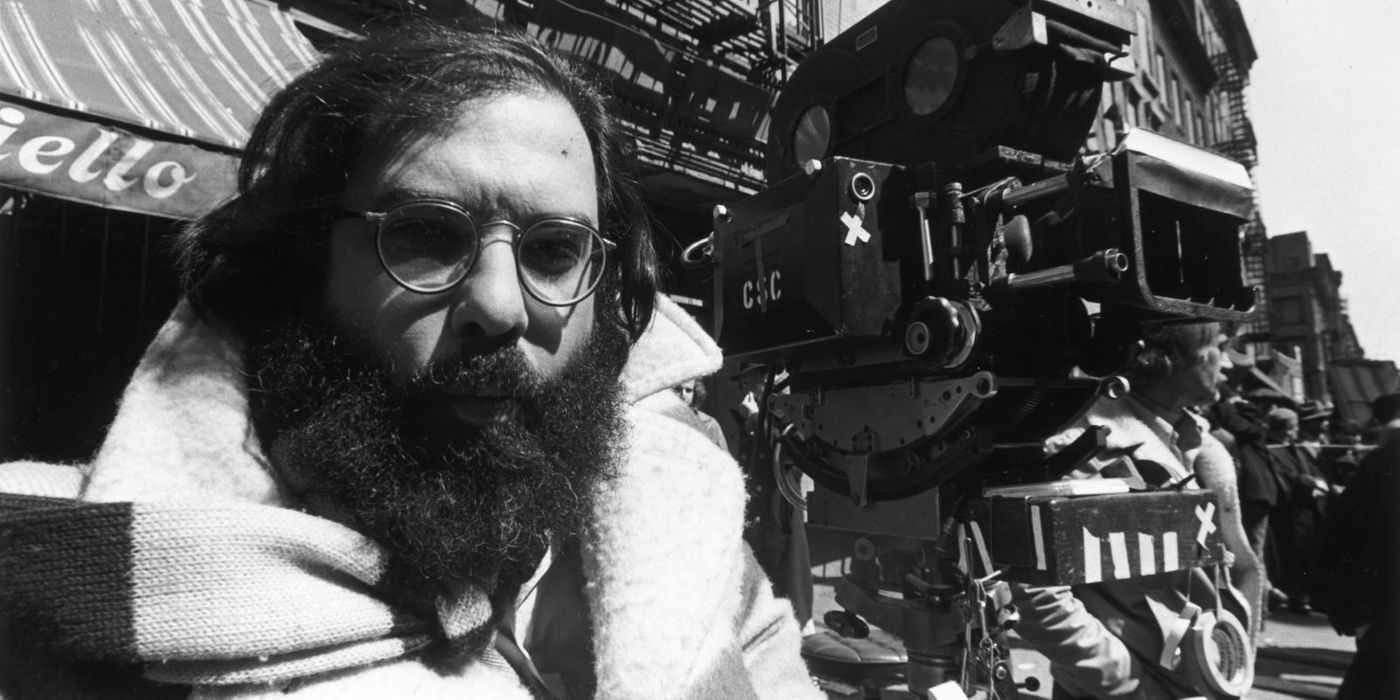

几米之外的一个高背帆布椅子上,一个黑发中年大个子男人看着监视器上的画面,这个黑色冰冷的机器坐在他的右膝上,看上去却像一个乖巧宠物。男人额头高耸,身体肥胖,满脸浓密的黑胡子,夹着一副黑框眼镜。他看起来像个犹太教的拉比。

这个男人叫科波拉。他从椅子上站起来,说:「如果让人们看到这一幕,他们就会来攻击为什么我让一个孩子喝酒。」

在他看来,了解酒的年轻人更不容易滥用它。但事情只会像《教父》中的马头那样发酵。这部电影中有不下三十个人死于枪杀,但所有人都在追究导演为什么要砍掉一匹马的头。

如今,科波拉执导的电影超过三十部,要是算上参与制作的,这个数字要翻一倍。能拍出被誉为史上最佳的电影已经是一个导演毕胜的殊荣,科波拉拍出了两部,《教父》还有《现代启示录》。他不以导演的身份最为自豪,而常常自称作在葡萄酒行业摸爬滚打的企业家。谈到成功的原因,他想了想,归功于自己还能像不到十岁的孩子一样思考。

1939年4月7日,科波拉出生在底特律。中间名叫福特(Ford)。因为他出生在亨利福特医院,而父亲大力崇拜这位实业家。他上过22所学校,因为父亲是一名长笛演奏家,要到处旅行演出。但他飘摇的童年有一段稳固的回忆——在纽约皇后区的那段时光。他的根在这里,一个梦幻般的意大利家庭。日后,家庭成为他创作的母题,即便是黑帮片,也在倡导家庭的价值观。比如二代教父的妹妹,回到家人的怀抱才摆脱浪荡腐败的生活。

1947年,科波拉患上了小儿麻痹症,在床上躺了将近一年,双腿瘫痪。他回忆说:「 当你患上小儿麻痹症的时候,没有人会带朋友来。独自关在一个房间里,只能读书,然后用看得到的木偶、小玩具来打发时间。那时我看电视,听录音机,盯着电话等它响」。这让他无比崇拜发明电话的人,贝尔。也许这段记忆发酵,让《教父3》中的反派来说提到另一个发明电话的人的名字。

他决定编故事,呆在房间里,读詹姆斯 · 乔伊斯(James Joyce),玩木偶,听了收音机里的《Let’s Pretend》 ,开始幻想玩偶之间的故事。这是他制作电影的起点。

他有两位启蒙导师。

一位是哥哥奥古斯特,长大后担任旧金山州立大学的创意艺术学院院长。在少年时,他向弟弟介绍了文学,展示了技术的魅力。艺术和技术的交叉点就是电影,成为科波拉一生的追求。

另一位则是罗杰 · 科尔曼(Roger Corman),一位独立制片人,有一家制片厂,但生产的都是无名的低成本电影。那时,科波拉放弃了在耶鲁大学学习戏剧的念头,转投加州大学洛杉矶分校的电影系。他展示出了不属于这个年纪的成熟的银幕语言,吸引了科尔曼的注意。他给科波拉最重要的东西,就是拍电影时不能有丝毫的浪费,要节约每一分钱。

他给了科波拉两万美元,让他去爱尔兰找演员。去了之后,他遇到了一个英国制片人,买下了这部片子的英文版权,又给了他两万。带着偶然得来的四万美元,1962年,在他的帮助下,科波拉拍出了《Dementia 13》问世,引起了批评家的注意。

五年后,科波拉凭借《You're a Big Boy Now》,成为业界关注的新星导演。当年的《Newsweek》很中肯地写了这样一段评论:「自库布里克后,还没有哪个年轻的美国人拍出过像这部电影这样有创意、有活力或者纯粹有趣的电影。」

这成为派拉蒙向他敞开大门拍《教父》的契机。

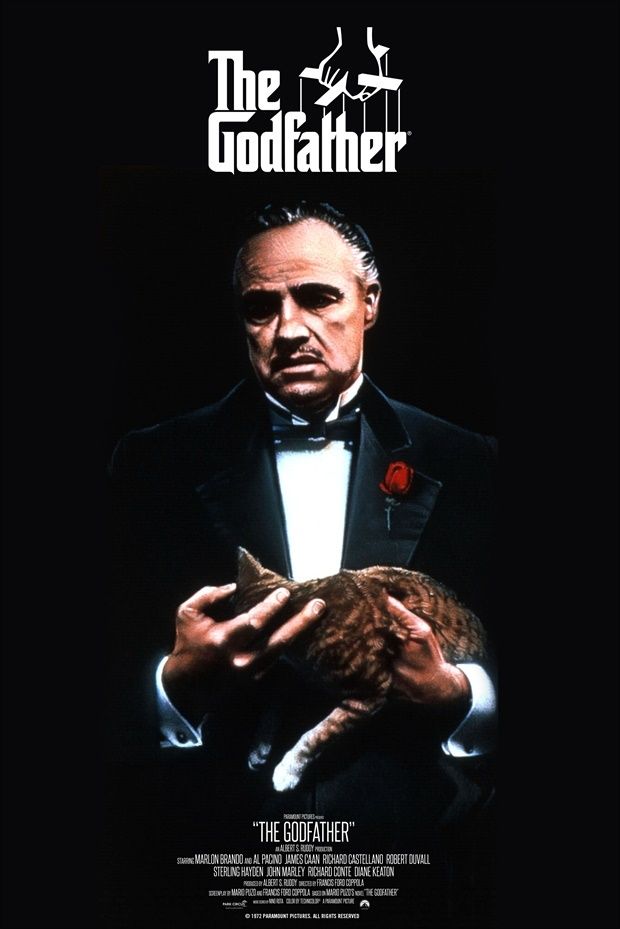

《教父》的诞生

科波拉在艺术生涯达到巅峰的时候,回首总结了拍电影的黄金三律:

第一,自己编写剧本,自己导演。

第二,要在电影中运用最前沿的技术。

第三,自筹资金,哪怕只是部分。

第一点保证了他史诗级导演的地位。第二点曾让他破产。第三点,则是七十年代摸爬滚打的血泪经验。

彼时,派拉蒙影业的头头是罗伯特·埃文斯(Robert Evans)。他打算找人拍《教父》。他的选导哲学是,找一个任人摆布的意大利裔年轻导演。一来便宜,二来如果拍不好,就能轻描淡写地解释,这可是个意大利人,他们能做成什么事情!

科波拉不在首选范围内。最先被请去的是意大利导演塞尔乔·莱翁内(Sergio Leone),但利昂正忙于构思自己的黑帮片《美国往事》。

埃文斯找到了Peter Bogdanovich,但这位导演同样拒绝了邀请,转头拍了《What's Up,Doc?》。

辗转之下,科波拉上马。那时的电影公司虽然没有大数据,也未必会根据观众呼声来修改剧本,但埃文斯用计算器和统计报表,发现意式黑帮片只有由意大利人执导的时候,票房才最高。「得闻过意大利面才行」,科波拉正好闻过不少。

然而,他起初也不想执导《教父》。

看了小说后,他意识到主题虽然是一个黑帮家庭的故事,但很大部分都是下流淫秽的描写。比如三分之一的内容是关于Lucy Mancini——Sonny的情妇,电影中她只有极少数的镜头。

科波拉没有拒绝的资本。那时他是两个孩子的父亲,第三个即将出生,一家人住在租来的小公寓中处在被解雇边缘,不得不向公司低头。他回忆说:「作为一个新人导演,妥协就是你唯一能做的。」

拿到掌镜资格,但他并不被派拉蒙信任。

在拍摄期间,他极少翻剧本,而都是在做满笔记的书里检索。公司的监督对于这种不按常规的拍摄方式充满怀疑。

小说天然不是适合电影的形式,除了那些线性叙事的短篇。《教父》的原著就是这样一部书。科波拉第一次读的时候,把笔记放进去,写下了所感到的一切,并在任何引发联想的段落划横线。如此加工之后,书变得臃肿,塞满了观察的结果和笔记。他删除无感的东西,增补想法。

拿在手上的,不像剧本,更像舞台剧中的提词本,写满了灯光、走位、动作的活页本。这是科波拉真正的剧本,而非那个一百多页纸的台本。他的电影创作始于一张纸。他拿起笔,写下某年某月某日还有他正处的位置,接着脑中的点子流淌到纸上。所记载的东西会在银幕上活起来。

科波拉想表达,与刺激的原著大相径庭,更是背离了派拉蒙的预想。

教父讲述的故事,是一个移民家庭在美国获得成功的美国梦。但这仅仅是故事的壳,内核则辛辣血腥得多,是对美国的批判。如果把成功定义为财富、名望、权力,那么这些东西并不会带来幸福。其中原因则是科波拉所要批判的资本主义,它为人设置了不合理的目标,令其盲目走向幸福的对立面。

一个黑道家庭的上升和流血是对美国资本主义社会的最佳注脚。用打个爽的黑帮片来表达文化研究的思考。黑手党就是美国的商业体系的隐喻——一种绝对的实用主义态度,为了赚钱做任何事情都是可以的。

马里奥·普佐(Mario Puzo)的小说描绘的戏份,恰好是科波拉避而不谈的。这种思考远远超出了传统黑帮片的容量,派拉蒙的负责人们自然会不信任科波拉。

高管们对这位32岁的导演没有多少信心,聘请了另一位导演在片场四处晃荡,只是为了提醒他随时都可能被换掉。

科波拉能够理解公司老板们的决策,每个人都有保守的倾向,特别是处在损失金钱和一事无成的威胁之下,没人愿意大胆尝试。但他作为艺术家,必须倚靠自己的直觉,判断对错。哪怕直觉给出的答案没有在现实中验证过,但依然要顺着它。

处在解雇的边缘,科波拉还是相信自己的直觉。他决定,与所有参与电影制作的人温柔地作战,有时候并肩战斗,有时候拔刀相见。

他真正的敌人从来不是派拉蒙,而是整个好莱坞僵化的体制。那时的好莱坞承袭了过去的运作模式,摄影棚、过度强调叙事等曾经的保险绳成了捆绑影人们的锁链。科波拉是第一代学院中走出来的导演,接触过法国发出的新浪潮。他已经感受到了资本的束缚,打算用新的模式来生产电影。他成立了Zoetrope工作室,来革制片厂的命,甚至做好了最坏的打算——哪怕用幻灯机和录音机来做电影,也要保持创作的独立。

这不是一个人的战斗。当时的影坛上,有「电影小子」之说,指的就是科波拉为代表的一帮青年才俊。剩下的名字今天耳熟能详,丹尼斯·霍珀、迈克·尼科尔斯、阿瑟·佩恩、乔治·卢卡斯、史蒂文·斯皮尔伯格、约翰·卡萨维斯特、萨姆·佩金帕、罗伯特·阿尔特曼、马丁·斯科塞斯。他们和科波拉一样,遭遇了类似的事情:公司对创作的束缚、资金的钳制。

日后来看,他们取得了胜利,也拯救了摇摇欲坠的好莱坞,让这个娱乐利维坦强盛到今天。但在当时,这群年轻人都顶着出师未捷身先死的危险。

驯服白兰度

回到《教父》拍摄的话题。论调度演员,科波拉不像王家卫那样铁血。

他的电影中极少有性爱的场面。最过火的画面也就是《教父》中Sonny顶在门背后的那几下。这与科波拉本人害羞的性格分不开关系,不是对性张不开嘴,而是不好意思用强硬的手段命令演员。

在必须要有性场面的《德古拉》中,科波拉和女演员订了协议,说好会有裸体镜头。到了片场,女孩突然说男朋友会不高兴而拒绝裸露。科波拉退缩了,没有坚持下去。

拍《教父》的时候,演员便是横在面前的第一道难题。要么太老,太大牌用不动;要么太年轻,演戏紧张。

科波拉总预留五天到半个月的时间进行预演。他试图从中发现角色的某个决定性瞬间和演员最匹配的时刻。

马龙·白兰度要来演《教父》,让科波拉紧张不已。作为五十年代学电影出身的人,一致认为他是最伟大的演员。就连阿尔·帕西诺也在白兰度面前毕恭毕敬。白兰度就是教父。科波拉如何驯服这位了不起的演员呢?他想到了拿破仑的名言——手上有什么就用什么。于是,他安排了一次即兴表演。

他给白兰度打电话,说来的时候希望你能饿着肚子。地点是一间像家一样的餐厅,大概就是二代教父行刺警察队长那间。虽然没有摄像机,但科波拉把这当成电影来调度。

他安排白兰度坐在桌子的最前面,然后命令帕西诺在他右边落座。吉米·卡安坐在他的左边。科波拉在这里掌控感十足,他把自己的妹妹塔莉亚请来,扮演康妮,负责上菜。一场没有排练的意大利家庭聚餐开始了。如此长大的科波拉对此驾轻就熟。

在科波拉的引导下,大家都把白兰度当成了家族的族长。不需要引导,卡安是不是讲几个笑话来让白兰度发笑,帕西诺则不由自主地紧张,吸引了他的注意力。这次晚餐之后,所有人都自动进入了角色。科波拉用食物和感官上的联系实现了这点。

他力求与演员建立熟悉和默契,这样他们就会对导演的命令感到舒适,而不是害怕。科波拉总在鼓励他们,顺着他们的特长,弥补缺点。一如初代教父,不管什么时候,都摆出朋友的姿态,哪怕坐在谈判桌前,也和声细语去沟通。

白兰度是一个天才演员,容易相处,但讨厌与导演聊怎么表演。所幸他有别致的创造力,用手边的小道具绽放出不可思议的效果。所以科波拉没有去讲戏,而是悄悄在现场塞道具。开场时教父手中抚摸的那只猫就是这么来的。一处神来之笔,轻松展示了教父的多面复杂的性格。

帕西诺那时太容易紧张了。所以他热情赞美他。「你是一个聪明有才的人,有些演员聪明但没天赋,有些具备天赋但不聪明,你兼顾了这两者」。

和科波拉合作过的演员都有这样的感觉,不管是名不见经传的小导演时期还是成为世纪名导的日后,每个演员都认为自己在科波拉手下不会做错事情,干什么都会得到他的认可和相信。

电影制作完成后,科波拉前路未卜。派拉蒙的埃文斯拒绝向他透露情况。他忧心忡忡地迅速接受了新的活儿,为《了不起的盖茨比》撰写剧本,当即赚钱养家。

最终,《教父》在影评人和公众中获得了巨大的成功。它连同续集不仅是有史以来票房最高的电影,也常年位列最佳电影的榜单。

特朗普曾公开表示这是他最喜欢的电影。科波拉争锋相对,萨达姆和卡扎菲在这片子的粉丝名单上,「只要是现代世界中强硬的独裁者,都会喜欢教父。」他似乎要把当年丢在片场的勇气找回来。

《教父》赐予的酒庄

科波拉喜欢酒。在他拍电影的五十多年中,有五分之四以上的时间都沾染酒的味道。

《教父》的大卖,也让科波拉实现了一个长久以来的心愿。

电影拿到奥斯卡一连串的大奖前,科波拉没有底。他提心吊胆地在公司给出的酬劳前做选择。方案一是七万五千美元和电影票房分账的10%,方案二则是十二万五千,但分账只有6%。科波拉那时正处在人生最需要用钱的阶段,毫不犹豫选择了第二个方案,并努力争取了一把7%,失败了。好在这笔钱足够他开启酿酒生涯。

为什么喜欢酒,要投身酿酒?

他受到了移民祖父母的启发,觉得这是好玩的事情。禁酒令时期,法律没有剥夺家庭饮用葡萄酒佐餐的权力。科波拉的爷爷就在地下室里安置发酵罐,自己酿造了两桶酒。这成为他迷恋葡萄酒最终买下酒庄的起源。

童年记忆种下了热爱葡萄酒的种子,他甚至愿意花奖金25000美元买下葡萄酒,迫不及待在拍卖现场与朋友一饮而尽。

1975年,科波拉用《教父》赚来的钱购买了一部分具有历史意义的 Inglenook庄园——这家酒庄在1941年时被称作加州历史上最棒的酒厂——的财产,包括超过1400英亩的土地和创始人古斯塔夫 · 尼鲍姆的维多利亚风格的住宅和马房。 科波拉将庄园重新命名为 Niebaum-Coppola。

两年后,他和父亲、妻子还有孩子都赤脚上阵踩葡萄,酿出了第一批酒。从此,科波拉家养成了丰收晚会的传统。每年都在葡萄累累的时候举办。产出的酒打上了 Niebaum-Coppola的酒标。

1995年,科波拉家族购买了原有财产的其余部分,包括 Inglenook Chateau 和大约90英亩的葡萄园,从而使庄园恢复到其历史规模。

2002年,经过数年的努力后,科波拉终于将旗下200英亩的葡萄田完成了有机认证,这是通往高品质葡萄酒的一大步。

2011年,科波拉获得了Inglebook的商标。据说买下品牌的钱比买下土地和城堡的钱都多。现在,所有的这些都在科波拉的名号下,产出有机葡萄酿造的酒。他要光复世界上曾经最好的葡萄酒。

在停不下进步的脚步的美国,很少有在时间中破碎的东西重新组装起来。科波拉一家让这里恢复了历史上的优美和壮丽,成为纳帕谷中最受游客欢迎的目的地。

这个剧本险些无法实现,如果科波拉没有彻骨地爱酒和酒庄的话。

八十年代来了,科波拉拍了领先时代十多年的《 One from the Heart》。这部电影的票房仅有63万美元,但预算却高达2600万。科波拉申请破产,卖掉了Zoetrope Studio,并在接下来的十年中全力偿还债务。他所有的东西都抵押给了大通曼哈顿银行。

破产像是一场地震,结束后会有余震,波及财产之外的领域。他顶住了动荡,心中的基石就是葡萄酒厂。他与银行达成协议, 每年额外支付一大笔款项保留住它。这成为他内心力量的源泉,不管是拍电影,还是写剧本,抑或是做一些行活儿,都咬牙坚持下去。这才有了后面的故事。

如今,科波拉是全美第12大的葡萄酒生产商,从用于庆祝公司上市的高端酒到日常佐餐用的便宜酒都有。其中,家族传承依然闪耀。旗舰酒款被命名为阿基米德。这是他叔叔的名字,祖父崇拜这位古希腊数学家,视他为有史以来最伟大的科学家,便取了这个名字。这一了不起的致敬延续到科波拉手中。

他的酒厂里悬挂着墨西哥国旗和美国国旗,因为有不少人跨过美墨边境来打工。科波拉没忘记自己就是移民的后代。这也是家族精神的传承。

Don Coppola

每做完一部电影,科波拉就会被大众拿来与主角比较。拍完《塔克》,他被当成一个企业家。《现代启示录》上映,他成了一个自大狂。让他声名鹊起的《教父》,也让他赢得了教父的印象。这是他早期的作品,但却贯穿了他日后的生活和成就。

科波拉本人并不爱看《教父》,因为这部电影给他带来了巨大的不愉快的记忆。60天的制作时间像是一场噩梦,拍摄完后的数个月内,他与公司争夺剪辑话语权的拉锯战更是耗费心神。上一次看这部电影,还是几年前。

承认吧,科波拉就是教父,执掌电影界赫赫有名的科波拉家族。

他渴望如教父那般传递珍贵的形而上。1957年做夏令营辅导员的经历让他终生难忘。因为他教会了孩子们自己最满意的事情和品质。

他明白所能拥有的最大的收益就是在某个地方的某个人身上看到了自己施加的影响。曾经的自己做了某件事,在未来激励了某些人,这其中的不朽让科波拉着迷。

一生中拍摄了如此缤纷的电影,寻找风格的秘密。而今,他找到了众妙之门,准备把毕生所学留给孩子和孩子的孩子——像教父一样热衷传承自认为伟大的东西。

他为巴尔扎克的一段话垂泪。巴氏谈到一个年轻的写作者抄袭了自己,但却为此高兴,「因为这就是我想的,想让你拿走我的东西,想让你去偷东西,因为你们根本不会偷。等到有天接受了从我这里拿到的再用自己的声音表达出来,这就找到了你自己的写作。」而这就是一个年轻写作者成熟的时候。未来的某天,会有人再来偷。巴氏紧接着写到:「这让我快乐,因为这让我不朽,200年后的人做的东西里有一部分来自我。」

这个愿望早已实现。在今天的电影中,随处可见对《教父》的致敬,不管是在昏暗环境中的开场,还是那身打扮,都在不少电影中出现。没人提及科波拉的名字,但科波拉望之忧怜。

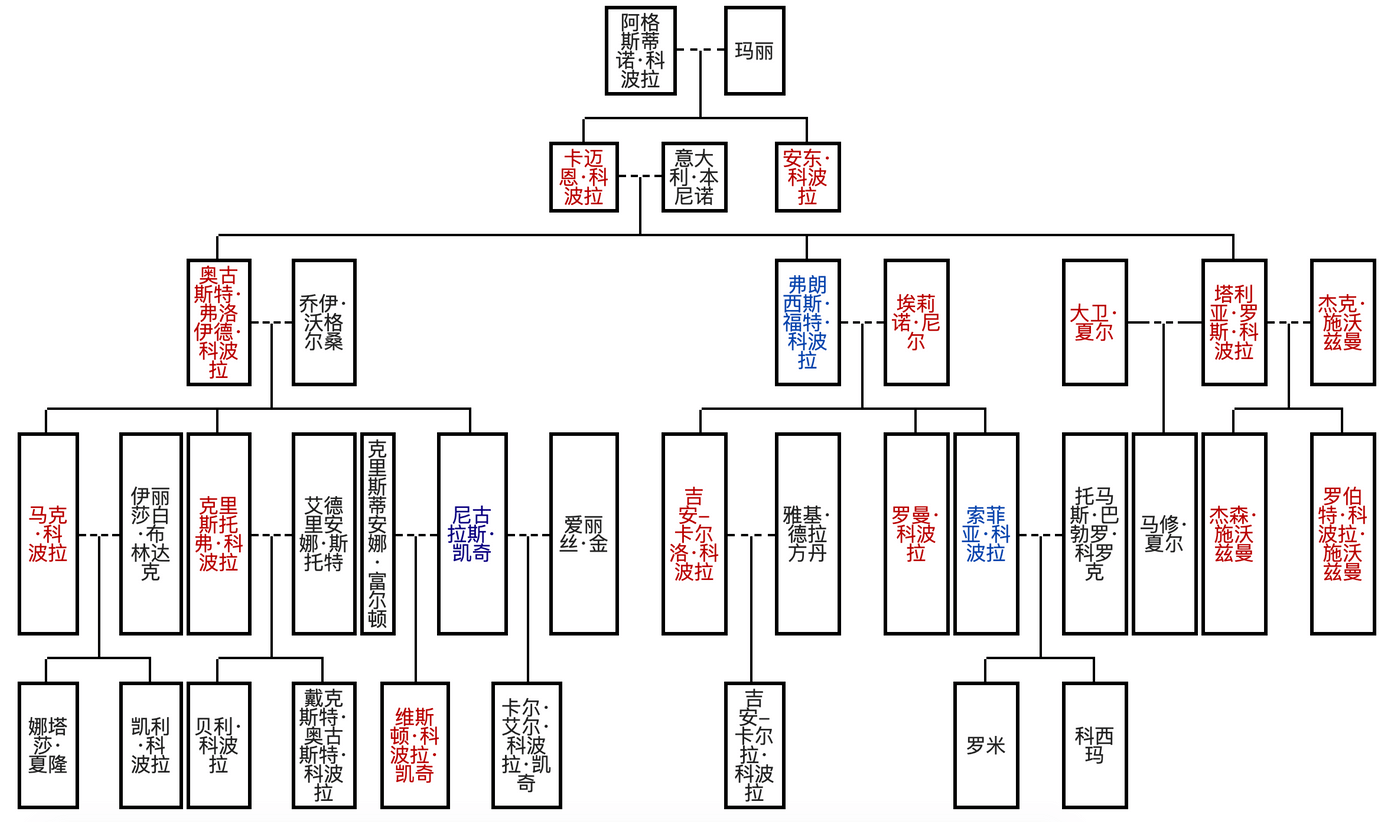

《教父》系列中到处都能看到三代人之间行为的互文。比如宣誓就任教父时的台词和镜头,比如初代教父告诫Sonny不要让别人知道自己的心思,类似的桥段出现在《教父3》中,只不过人物迭代为二代教父和Sonny的儿子。

科波拉的电影和生活也互文了。

他告诫后代,一定要让自己的创作具备个人色彩。他告诫孩子们永远不要撒谎,否则最终会被揭穿。而不撒谎的理由也直接导向艺术生命,欺骗自己永远无法实现真诚的创作。因为美是和真相关的,如果日常无法真诚,就不可能在写剧本和拍电影的时候不撒谎。他说这番话时像教父一样意味深长:「有时候撒谎不是因为自己想撒谎,而是被问及了不合适的问题。如果你感到不对劲,就不要回答,并且立刻告诉他这不是一个恰当的问题。」

他行事也一如教父,将友谊看得至高无上。1999年,《教父》的作者马里奥 · 普佐去世。科波拉就此停下了筹备《教父4》的努力。没有朋友就无法完成这部电影,他解释道。

教父敬佩三个人。

一个是当年的老同时乔治·卢卡斯。卢卡斯在电影的票房和艺术性的刀尖跳舞,梦想着做实验性十足的非叙事性电影,却有近40亿美元的资产。

另一个是自己的侄子,尼古拉斯·凯奇。凯奇拍一部动作片,接着就能全身心投入晦涩的艺术电影中,无缝转接。

而他最佩服的,当属史蒂芬·斯皮尔伯格。在他看来,斯皮尔伯格对待电影的态度接近艺术的本真。他从小时候开始,就不假思索地用视频去记录自己感兴趣的东西——也就是流行文化中的那部分。斯皮尔伯格想拍的东西就是他擅长的,他擅长的就是所有电影公司都喜欢的。

大多数人却要在创作和赚钱之间挣扎一生。斯皮尔伯格传授了不假思索的解决方案——「不要幻想电影,而是直接去拍。没人给你投资,就用手机然后把东西传到Youtube上。」斯皮尔伯格对于今天的态度同样很光明,巴不得自己变成年轻人,在这个时代开始学习如何拍电影。

谁说艺术家一定要从艺术中赚到钱呢?

在过去的几十年中,以音乐和电影为代表的文化产业为创作者制造了财富假象。七八十年代,玩摇滚的人一夜之间暴富。但在今天,指望音乐发财绝无可能。

但在过去,音乐家唯一能赚钱的方法就是和乐队一起巡演,当指挥。 没有录音收入,也没有版税。但绝大多数的艺术家从来没有直接以他们钟爱的事情获取收入。他们要么为国王服务,要么为某个公爵或者教皇干事, 做着一些和艺术没关系的工作。

就连科波拉自己,也认为自己是从葡萄酒行业赚钱,再去电影领域实现抱负。

曲线救国的背后,是电影界的剧变——今天的电影界宛如集中营,导演们不管年长与否,也不管成就高低,一律被告知不能拍黑白电影,如果连着两年让公司损失四千万,那就要离开业界了。

行业被分成了两块。一块是制作超级英雄电影的,以漫威为代表,一遍又一遍制作同一部电影。而那些有趣的、美丽的、刺激的、不同寻常的独立电影经常连开机的钱都不够。这就是当代电影的速写。

科波拉失望至极。

艺术的基本要素就是冒险,电影也不例外。人们不知道能拍出什么东西来,冒险去尝试。这像赌博,像赌石,像再来一次发现新大陆的航行冒险。但现在,电影变成了彻头彻尾的商业。和一个制片人坐在一起,说想要做一部从未有的电影,只会被他们的保镖扔出去。电影院不是链接艺术与人的终端,而是赚钱机器。操控电影院的人则说:「不要尝试,不要风险,我们只想保险赚钱。」他回应道:「没有风险的电影就像没有性生活却想有个孩子」。

教父总要做对的事情。科波拉为去年引起轩然大波的马丁辩护。漫威电影是稳赚不赔的,但它不能代表用电影表达的艺术家,只能代表用电影赚钱的资本家。而科波拉对艺术家真诚的要求,也反向应验。大批聪明的头脑投进漫威的流水线上。如果年轻的艺术家不能对创作的冲动和人格保持真诚,就会被金钱腐蚀,越创作,越远离创作。

在未来,电影行业将是科技公司的资产。亚马逊和苹果这样的大公司有钱卖下内容行业,同时也需要内容来填充硬件。有他们兜底,电影创作的风险越来越低。但风险历来都是创作的一部分。难以想象缺乏必要素材的电影是否会变得平庸。

即便未来传给现在的信号如此,科波拉依然热情期待。即便面对比电影平庸化更可怕的事件,诸如全球变暖,社交网络上到处乌烟瘴气,甚至是疫情和局部战争,科波拉一笑而过:「记住,这只是趋势,绝不是命运。」

黄金时代从不发生在过去,而是在每一个念出这个词的人面前。

后记:

科波拉喜欢开着车在葡萄酒庄园里穿行。他有好几辆车,1936年款的Cord,1939年款的Tucker,还有一辆1913年样貌的福特T型轿车,还有一辆Isetta和几辆雪铁龙。

除此之外,他很少出门。早晨起床,喝杯咖啡,吃根香蕉,和妻子呆在一起无所事事。然后他回到自己的房间,开始写剧本,直到午餐,再次和妻子依偎。下午则规划晚上的安排,但结论通常是呆在家里更好。

生活规律得像钟摆,一天又一天。但科波拉拒绝重复自己。他认为只有一种失败,那就是在年老垂死的时候,感慨:「我多么希望当时能这样做,能那样做」。他极力逃离失败的终局。拍完成功的黑帮片后,如果继续拍同类电影,整个职业生涯顺风顺水。但他渴望尝试新的东西,去学习此前不知道的事情。这带来的愉悦压到了动荡中的恐惧,即便他切身体验过破产的滋味。

看吧,每一部电影的风格和主题都完全不同。《教父》一丝不苟,展开工整。但《现代启示录》则像搭错了线的电路系统,闪耀着电火花。《One From The Heart》则是实验性的戏剧。《德古拉》则荣如何超现实的元素。

尽管风格多变,但科波拉的电影中能看出一以贯之的气质和精神。《Tucker》中,科波拉依然贯穿了尊重家庭凝聚力的主题。何止是打通了电影之间,更是从幼年到老年,贯穿了生活与创作。这种连续性是他的显著风格。

八十年代,科波拉写好了《Megalopolis》的剧本。这同样是一部意大利的史诗,尽管它的故事发生在纽约,发生在现代,但它的内核将建立在罗马共和国的思想基础上。而这,就是教父的故事。

2001年,已经有了几小时的素材影相,但911来袭,不光终结了升腾的美国,还刹住了科波拉和他的新电影。故事发生在纽约,背景则是一场大灾难。911的当口,推进这样一个故事是野蛮的。

在过去的十几年中,科波拉陆续重制了自己作品的修复版。他并不恋旧,只是想在最后一部电影中总结前边的所有作品。他喜欢三岛由纪夫的作品,极力赞美丰饶之海四部曲中的《春雪》。他从没拍过一部电影表达了他在这本书中体会到的感动和心痛。唯一的愿望就是潜入人类美丽而深刻的情感世界,进行从未有过的人性化的表达。

也许,《Megalopolis》将是最后的机会。这这部宏大的电影将是另一部史诗。它融汇多年来所有的艺术尝试还有类型掌控能力,与当下的主流完全不同。但这无法阻挡这位导演的雄心。他半个多世纪的艺术生涯就是一部与外界抗争的历史,如何与匮乏的资金支持再到逆耳的意见战斗,早已有了丰富的经验。而只当年举步维艰的特效也在二十年后改观。

双烽镇酉时歌配酒

周边知识拓展

- 六十年代,科波拉在加州大学洛杉矶分校学电影。在这里,他遇到了吉姆·莫里森(Jim Morrison)。这段友谊后来在《现代启示录》中结果——莫里森的《The End》成为电影的配乐。关于莫里森的故事,请看往期文章《在同时缅怀John Lennon和Jim Morrison的日子,举杯》。

- 最早出现科波拉的葡萄酒的文章是《德尼罗和肖恩·潘的生日,今天咱们两瓶起!》。

- 奉俊昊得奖,也是用的科波拉葡萄酒。《长青的奉俊昊,迟到的小金人》。

- 让科波拉八十年代的破产的电影《One From The Heart》的音乐由Tom Waits打造。请看《除了黑暗阴郁烟酒嗓,Tom Waits还有这些面相》。

- 设计《教父》小说封面和海报的人是视觉艺术家Sadamitsu Fujita。关于他的故事,请看《画作丹炉,日裔艺术家把《教父》、萨特、Charles Mingus炼进同一张歌单|炼歌单》。