權力經營方式的轉變─教育、勞動、監獄

普遍化的懲罰

十八世紀下半葉開始,理論家、政治家等開始對「酷刑」不再抱持著既有的看法。「人」作為一個重新被看重的概念,成為酷刑改革的一大重要推力。「人」作為不受尊重的主體被重新反思,但此時對於酷刑或者說對於人作為一種主體自由的生物,酷刑的緩和成為一種消極自由的展現,展現的是一種「我不要…」而非「我要…」的權利申討。

懲罰的柔和化源自於犯罪本身的「柔和化」,犯罪在十八世紀後半乃至十九世紀,逐漸脫離了以剝奪生命或者說暴力犯罪為主的形式。這樣的現象反映了生活水準的提升,人們對於財產的重視逐漸的被建構。刑罰的加重以及警察制度的完備也影響著犯罪本身,犯罪一方面更為「柔和」一方面則趨於隱蔽,但犯罪的數量並沒有減少。

此外,司法系統本身的凌亂也是導致懲罰制度趨於和緩的因素之一。例如當時包括了如封建領主司法、王室司法等不同的司法機構,其中又受到不同的利益關係碰撞(法官職位得以透過買賣而獲得)導致效力以及懲處標準參差不齊。

改革者試圖改變的並非是權力基礎與其得以掌控的範圍,而是試圖去改善權力經營的方式。例如此前的司法體系所管轄的範疇犬牙相錯,權力深入的範圍相對的沒有效率也較小。因此在他們看來,傳統的權力經營方式過於混雜與凌亂,需要一套更加有效率且精準的權力經營方式。如傅柯所言:

讓對非法行為的懲罰及壓製成唯一向有規則並涵蓋整個社會的功能;不是要懲罰更少,而是要懲罰更好;懲罰的嚴厲性可能因此降低,但是這會讓懲罰的普遍性及必然性更高;並將懲罰的權力嵌入社會體的更深處。(頁144)

十八世紀以前的犯罪形式往往圍繞在所謂的權利型犯罪(如逃漏稅),此種犯罪模式並不會導致階級之間的強勢對立,各階級能夠透過這樣的犯罪行為彼此獲利,甚至得以修正法律的漏洞。而隨著經濟的發展,人們對財產的重視逐漸重新定義了各種犯罪行為。權利型的犯罪逐漸演變為財物型犯罪,階級之間也依循各自的利益而傾向於不同的犯罪形式,權利型犯罪被資產階級應用在了逃漏稅等,低下階層則以暴力的形式達成財物型犯罪。

上位權力的執法與下位百姓的犯法兩者共同推動了刑法的改革。上位權力透過單一的「王」展現權力,其沒有限制也沒有規範;而下位的百姓則是持續不斷地從事非法行為,其特性是扁平的,是全面且普遍的。改革前的酷刑即是此兩種力量的交疊之處,而隨著資本主義對於財物的重視,百姓的犯罪行為愈趨普遍、扁平與頻繁,兩者逐漸失衡並推動刑法之改革。改革之特點在於:

新的刑事立法的特點是刑罰的柔和化、更清楚的法典化、專斷性明顯減少、關於懲罰權力建立起更好的共識,支撐他的是出現在非法行為的傳統經營方式中劇烈變動,以及一套讓他們心的校準能夠維持下去的嚴格限制。(頁155)

罪犯被視作是一種自相矛盾的身分,一方面公民被視作是須要接受一切法律所規範的,另一方面犯罪者所受到的懲罰同樣也是這個社會所施加於其上的「法律」的一部分。因此,普遍性的懲罰便面臨懲罰的輕重程度之問題。罪犯與社會兩者在法律上形成不對等的對抗場域,前者被後者所拒斥,認為其與整體的延續有所衝突,有所威脅。從中可以看到的是一個絕對不對等刑罰或許將施加於單一罪犯身上,因此必須限制刑罰自身的權力。

那麼為甚麼十八世紀之前的酷刑能夠展現無上限的懲罰權力呢?因為刑罰之目的與此前不同,從統治者對犯罪者進行「報復」轉換成了一種社會(利益受損)的防範機制。權力在此所展現的並不能如同從前一般以絕對的武力進行恐嚇,更不能以「酷刑」的形式進行展演。代表「正義」的懲處不能與犯罪行為是有所關聯或者說讓人覺得是類似的。依此,「人性」的概念被援引進來並替代了「權力調節」的字眼。此外,「防範未然」的概念也被納入刑法改革中,酷刑中對犯罪者的殘忍,目的僅止於抹消對其過去所犯下的罪行;而刑法的改革則為了防範未來不要再有類似的犯罪行為去破壞了秩序。因此,懲罰不再強調懲處的過程以及權力的展現,而強調罪犯與社會兩者之間的自我校準。

在酷刑的基礎上,懲罰的改革原則如下:

- 最少量規則:讓懲罰所付出的成本略高於犯罪所獲得的利益。

- 充足概念性規則:將懲罰中所展現的痛苦的「概念」展現出來即可,並不需要或者說並不強調身體上「真實」的折磨。

- 周邊效果規則:達到想像懲罰的人獲得最大的嚇阻效果,而真實受懲罰的人則不必然會獲得同樣真實的懲處效果。

- 完全明確規則:明確定義何謂犯罪與合法,同時任何人皆可得知。

- 共同真理規則:司法機構自身並不「犯法」,政府自身與罪犯都將遵循法律的準則,不雙重標準。

- 最佳明確化規則:所有違法行為都將受到分類,不過度也不缺漏。

以上六種原則展現了刑罰趨於柔和,並以相對「科學」的方式規範了犯罪的活動。其次也可以得知相對於此前的酷刑,刑罰逐漸轉變了對於犯罪者身體的嚴格控管,並進而轉向了對於犯罪或者說對於普遍社會「精神」的掌控,懲罰:

不再是身體,以及連同的過度折磨的儀式作用、在酷刑儀式中發出亮光的印記;現在是精神,或毋寧說是一套再現及記號的作用,其以低調不起眼的方式流通,但在所有人的精神中卻帶著必然性及明確性。(頁174)

理性、人性、科學取代了酷刑,而精神取代了身體……

刑罰的柔和

懲罰的改革逐漸建立在了一套「再現」的藝術之上,再現的是曾經發生在酷刑上的權力展現,但此時的懲罰更有效率、更全面也更為普遍,透過「再現」,權力透過不同的形像趁隙而入。再現依循著以下的原則進行:

- 由社會的整體利益來規範何謂犯罪,不再由專制獨裁的方式進行定義。透過整體利益來去衡量何謂犯罪可以將犯罪與懲罰固定在事物的本質上,也就是犯罪行為本身上。以這種形式來隱蔽專斷的權力,讓人們相信法律的必然性。(犯罪行為本身就是犯罪)

- 減少人們犯罪的誘惑,並增加因犯罪而被懲罰的代價。讓犯罪者自行去承擔其所犯下的罪行,讓侵害他人財物的犯罪者以自身的勞動進行懲罰,除了帶給社會更多的利益以外,也讓犯罪者自行去彌補社會利益。換言之,懲罰以「對症下藥」的方式再現於犯罪中。

- 刑罰有期徒刑化。為了讓犯罪者得以改善自身的罪行,懲罰的有限是有必要的。

- 懲罰不單單只是作用於犯人身上,更多的是作用在「潛在罪犯」身上。讓罪犯修補自身對於社會利益所造成的傷害,例如讓犯罪者修繕公共設施,一方面得以讓罪犯彌補過錯,另一方面也讓懲罰「具現化」,也正是說罪犯以可見的形式為每個人服務,在眾人使用公共設施時都能夠輕易的聯想到犯罪與懲罰的記號。

- 過去,酷刑作為懲罰,以一種「殺雞儆猴」的方式警示人們不要犯罪;而現在則以各種公告、演出、繪畫、藝術等方式呈現道德法則,而道德法則與法律兩者緊密貼合,換言之,人們直接看到的是法律而非權力本身。法律與犯罪行為兩者得以被直接的想像,當犯罪行為發生的瞬間便得以知道何種懲罰會降臨,因此,一切的警示都是如此的直接與完善。

- 若以上原則皆得以實現,那麼那種「廖添丁」式讚美犯罪英雄的論述將被徹底反轉。人們對於罪犯的想像將轉變為一個得以進行道德教育的個體,透過社會制度的改善讓這個個體更加的道德與更加的遵守秩序。在這個過程中,道德成為一個相當重要的環節,各式各樣的人們(詩人、作家等)將以道德說教的方式一傳十,十傳百的展開,全面性的改寫犯罪的本質。

權力的本質並沒有改變,但經營模式變得更為有效且全面,哪怕她是柔和的:

「因此,他將被曝露在並承受著季節的所有嚴苛,有時是冰雪覆蓋著額頭,有時被烈日所燒灼。而正是在這種猛烈的酷刑─其所表現出的毋寧是一種痛苦死亡之延長,而非受苦生命之延長─當中,人們才可能真正對照出一個犯下致極之恐怖、被判處不再見他所忤逆的天、不再住在被他所玷汙土地上的敗類。」在懲罰城的上空,盤踞著這隻鐵蜘蛛;而新法律應當如此釘上十字架的是弒親者。(頁203 ; 轉引維梅勒,《論我國刑事立法之改革》,一七八一年,第148-149頁)

如上的六個原則,反映了刑法改革者對於懲罰逐漸柔和且透明化、公開化的想像。但何以「監禁」成為後續最為主流的懲罰類別?監禁代表著最為黑暗且不公開的懲罰手段,其並為對「潛在的犯罪者」有所警惕,同時也是一個所費不貲的懲罰手段,對社會整體利益而言並非是最有助益的。那麼為何他得以成為最普遍的懲罰手段呢?傅柯隨即援引了一些例子進行討論:

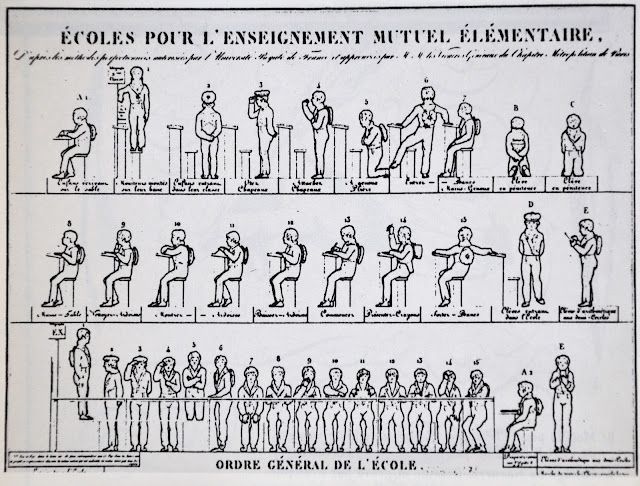

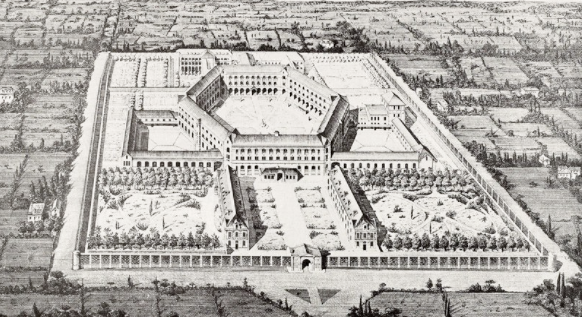

最早的有規模的監禁所可以追溯到阿姆斯特丹的「銼木所」,可以說是一種夾雜於酷刑理論與十八世紀下半葉懲罰監獄技術中的懲罰措施,透過個人的教育與精神改造來達成懲罰之目的。

比利時根特區的強制院則組織罪犯進行勞動,將懶惰與勞動兩概念進行搓合並施加於罪犯上,刑期被以矯正的名義正當化,同時也得以因此從罪犯身上獲得經濟補助。

英格蘭則在以上的基礎上加上了「隔離」的概念。監獄被視作負面的、壞榜樣的空間,相反的,監獄內的人也因「隔離」得以自省,反省內心深處的惡。在此,監獄被建構為秩序井然的國家與邪惡之地兩者的中介地或稱中轉地,

美國的費城模式進一步的加深了以上各個模式的監禁原則,嚴謹的作息、有意義的勞動都顯現了監獄正在扮演讓失去方向的子民重新回到秩序井然的資本主義世界中。此外,費城的胡桃街監獄也有屬於自己的特點:

- 刑罰不公開,大眾只需知道為何被懲罰,而懲罰的內容僅是犯人與監視者之間的事情。大眾只需知道囚犯必將受到懲處即可以起到嚇阻犯罪的效果。

- 透過規律的觀察來劃分不同犯人的優點與缺點(胡桃街監獄依此劃分了四個種類的犯人:在獄中犯下嚴重過錯的人、屢次犯罪者或道德淪喪者、並非慣犯者、屬性未知者),依此發展出一套攸關個人的個體知識系統。

透過以上的例子,可以找出監獄與刑罰改良者之間的共同點與不同點。可以肯定的是兩者皆以防患未然為建構核心,抱持著對「潛在犯罪」的預防心態。但刑罰(改革者)中,罪犯的角色是一種再現的記號,是將整體權力的展現以罪犯的身體為核心,重新導向罪行與懲罰這兩個概念中,換言之就是再次強化這樣的關聯。而矯正懲罰(監獄)則以完全不同的方式作用,透過對罪犯身體的高強度控制來馴化出一個服從的主體(刑罰是馴化出一個法律的主體,因為需要與社會利益相符合。)因此,兩者懲罰形式是完全不同的方法,刑罰是重建社會公約的司法主體,而監獄則以帶有強制力的權力塑造向權力低頭的服從個體。

一邊涉及一種刑罰權力之運作,其分布在整個社會空間中;無處不在,無論是場景、展演、記號、還是論述;他是可讀的,如同一本敞開的書;通過一種對於國民精神不間斷的再法典化方式來運作;透過將這些障礙放進犯罪的概念中來確保對於犯罪的遏止。……另一邊是涉及一種懲罰權力密實的運作:透過一套權威與知識體系,而形成一種針對受刑人的身體及時間的細膩掌控、一種對於他的姿態及行為的約束;一種配套的整形外科施用在受刑人身上,以便個別地導正他們;一種自外於社會體及尤其是司法權的權力的自主管理。(頁230)

(《監視與懲罰─監獄的誕生》讀書摘要 #2)

參考資料

米歇爾·傅柯(Michel Foucault),《監視與懲罰─監獄的誕生》,台北:時報文化,2020。

吳密察,《主權與司法:一個法國經驗》,2016。

無情工商:

讀Bar共學社群建構中,歡迎一同打造友善且去中心的學習社群!加入我們一起互相監督,互相學習!

近期的讀書會我們會共讀《性別打結─拆除父權違建》一書,沒有讀過書的朋友也沒關係,我們會以問題討論的方式展開,所以對女性主義,女權議題有興趣的朋友,歡迎加入我們的DC群組一起討論吧!