旅行隨筆:愛沙尼亞的教訓

這篇文章原文是去年七月在芬蘭以粵文書面語書寫、放在 Medium 的這篇文章。因為我寫遊記時都不依時間順序,所以不用在意哪個城市先、哪個城市後。

開始動筆時的昨天(七月十六日)去了塔林。塔林是愛沙尼亞首都,以其保育良好的舊城區成為世界文化遺產。當然,舊城牆上的塔樓並非密布成林,而這裡單論壯觀、宏偉,也比之前參觀過的其他首都稍為遜色一點。

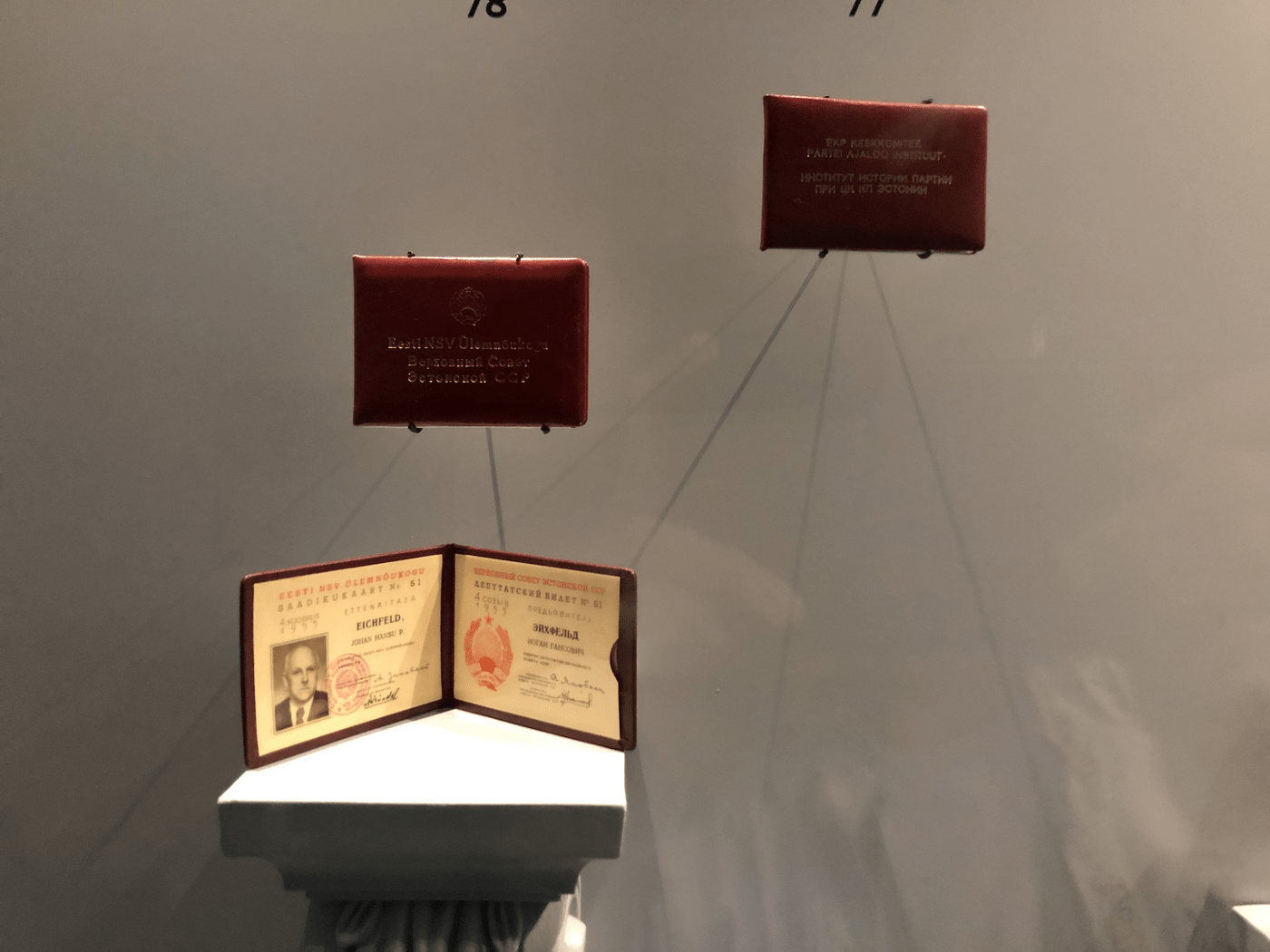

坐郵輪從赫爾辛基出發來個一日遊,抵埗時已是中午。此行來得匆匆,走得不捨:參觀完由幾座老塔樓和城牆組成的 Kiek in de Kök Museum「窺視廚房」博物館後,我去了比較少 (亞洲) 遊客的華巴姆佔領與自由博物館 (Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu/Vabamu Museum of Occupation and Freedom)。

顧名思義,博物館展示了愛沙尼亞上世紀被三度侵佔 (1940–41 蘇聯、1941–44 德國、1944–91 又係蘇聯) 的歷史。和本身預期、以及這次歐遊去過的戰爭紀念館不同,這裏的目的較像是透過訴說人們在佔領期間的日常生活、經歷以及流亡的過程,以類似 Netflix 紀錄片的手法,讓參觀者以信件、日用品、政府文件和宣傳品在腦海內自行重組歷史。也不是說其他紀念館沒這種操作,但之前去過的展覽都較有一種參觀者利用上帝視角去閱讀大戰略的感覺。

館內令人印象深刻的其中一個展廳,中央有一金色五芒星展示台,也就是共產國家旗幟、徽號常見的五芒星。五芒星上的熒幕,顯示了一些蘇聯宣傳海報。而五芒星正對着的天花板,則有一大幅巨型史太林肖像畫,在上方俯視着參觀者。在宣傳海報和史太林環繞下,博物館的語音導覽說了一段頗發人深省、而香港人在現在應該記住的話。

你看到天花板上的史太林嗎?沒錯,我們很容易就能將愛沙尼亞人的苦難集中歸咎在他身上。但史太林他沒有親自拿槍殺人、也沒有直接下令消失任何一個人,他甚至沒來過愛沙尼亞親自下令要流放某某人。顯然,這一切的屠殺、流放、強制消失、酷刑,在欠缺一個個跟隨侵略者、與他們合作的人的參與、支持的話,是不會成事的。

回想香港的情況,有人不停放風說要「對準政權」,不要攻擊其他被政權擺佈的「棋子」,哪怕他們做了甚麼,也不是主要敵人。但如果我們真的只對準政權首腦一個人,這個人反而很容易就能將責任分散,因為很多惡行也確實不是他個人所為。林鄭月娥可以說自己也是習近平的棋,而要扯的話習近平也僅僅是全中共的代表、換誰上場也只會出現同樣的決定。於是本來要對準的政權,就由個體變成了整體,論罪責時人人有份永不落空了,集體問責變成集體失責,或是說責任直接消失了。所以對暴行的清算,又豈能不加思考而只「對準矛頭」?

但愛沙尼亞的清算也未至於不論規模地追究每一位涉及各種逼害的人士。在五十年的佔領下,愛沙尼亞人已經變得和那個兇險邪惡的蘇聯,像意粉般千絲萬縷地糾纏在一起。不少人的親戚總會有一兩名黨員、公務員。要求清除每一位為虎作倀的愛沙尼亞人的主張,顯然並不現實。情況就如要一刀切限制為中資公司及政府打過工的香港人的政治權利一樣。這始終是一種動機以及程度的問題。

經過講述六七十年代愛沙尼亞的平民生活,以及在野外進行游擊戰的森林兄弟的生活的走廊後,時間跳至戈巴卓夫上台、蘇聯開始改革的八十年代。在講述愛沙尼亞人乘着風向轉變,開始大舉上街爭取民主、獨立時,語音導覽向那些可能質疑他們這麼晚才勇於走出來的參觀者發問:

我了解。有時來自自由民主社會的人會問,為何當時的愛沙尼亞人,在被押解上用來運載牲畜的火車,送到西伯利亞時,他們不去報警呢。但這裏是個獨裁政權。當然這裏有警察,也有民兵,但他們並不維護法律;他們服從命令,而命令是一切政客要求他們辦的事情。當他們被命令去送一個小孩到西伯利亞,而原因是因為他父親曾為共和國(按:1940 年被蘇聯入侵滅亡)服役的時候,他們只會回答:沒問題。他們不需要法庭的判決書,也不需要審判,他們只需要命令。

這也就是香港的現況。香港現在已是獨裁政權、警察國家,也已經出現了政治犯,只是尚未有西伯利亞和古拉格。警察不是為了維持正義,而是為了維護政權。政權控告你、要你受審不是為了證明你有罪——事實上你獲判無罪當庭釋放也沒關係,因為你已經失去了一切——你的精神、健康、財富、人際關係。真正的懲罰,在審判完成前已經開始。但同一套法律制度,在清算警察暴行及公職人員瀆職時,又顯得軟弱無力。法治在警察國家只是形同虛設,用來正當化逼害的裝飾。

這一切所構成的管治危機,並非答應五大訴求、成立獨立調查委員會即可挽回的。甚至行政長官下台也做不到。在這麼一個警察國家,在缺乏更強大的武裝力量「睇場」的情況下,要求對警察這個香港唯一的武裝力量(解放軍不算)作大規模、有系統的惡行清算 ,無異於緣木求魚。而香港也已經再回不到這次運動前的狀態,就如大壩決堤一樣,不單只把大壩本身沖垮,上下游的地理和生態也會因此而改變,回不到原樣。正如司法制度有險可守、和平表達訴求有用、警察克制等香港人曾經的信仰,針對這些信仰的質疑在這個半月內不停浮現。思想上的禁區一旦衝破,就難以輕易堵塞回去。這場戰爭,最終只能是香港人和獨裁政權其中一方獲勝。

除了講述留在家園和被流放的愛沙尼亞人的生活,展館也分享了一些流亡海外的愛沙尼亞人的想法。流亡了的愛沙尼亞人,有些並不願意回到故鄉。除了一切都面目全非外,他們害怕被留下的人指責為逃兵;而留下的人也不願意被指責為通敵、忍受蘇聯的統治。

曾經我想過在動盪過後,很快就能回到愛沙尼亞。但過了十年,我發覺自己比起愛沙尼亞人,更像是個瑞典人。而就算我回到愛沙尼亞,一切對我來說已是全然陌生。那裏將不再是我腦海裏幻想中那個舊的、小時候的愛沙尼亞。我的「根」已經在瑞典了。

博物館也沒有直接吹奏民主自由的社會有多好。他們承認獨立和自由最初帶來的陣痛——愛沙尼亞人霎時間失去了免費教育、免費醫療、免費的交通工具,也失去了 100% 的就業率;獨立的愛沙尼亞又未必能滿足所有在這塊土地上居住的人——當中部分是在第二段蘇佔時期遷入的俄羅斯人,而推動獨立運動的幾大組織,在如何看待他們的公民資格和的權利上又未有共識。但人們相信,在一個民主、自由、人權受尊重的愛沙尼亞,以上問題總能找到解決辦法。

看畢展覽時已經差不多閉館了,而一小時後回赫爾辛基的郵輪也要開船,於是匆匆往郵輪碼頭走去。頁首的紀念柱照片是在中途拍下的。

按:本來在這之後一日想去參觀 Suomenlinna 要塞,但太多人排隊搭船就作罷了。最後去了不遠的芬蘭國家博物館。在那裏可以看到兩間博物館,在敍述自己二十世紀的歷史、特別是獨立後到冷戰期間的歷史時,narrative 的角度頗為不同。