一个迷思:共识社区越大越好?

《共识社区居民数量与可持续性呈反比例》

作者:唐冠华

共识社区是有关分离的艺术。只有在脱离既存非共识环境的前提下,才会持续着发生观念差异在交叉的需求中动态分化、集合。

因此,共识,也是相聚的原因。共同的需求引导个体形成群体,并透过个体在多处群体间的流动催生出新的群体。

文明在分离与相聚中得以接近多元(生态)可持续。

以上是我探索共识社区14年后的理解。据此,我提出一个假设:一个葆有生命力的共识社区,是朝着更少的居民数量发展的。

这与一些普遍认知中,常常以社区的居民数量越多,社区发展就越成熟的判定逻辑是相悖的。

之所以提出“居民越少越稳定”的假设,是基于以下思考路径:

邓巴数

邓巴数是在学术界颇具争议的假设,其结论推导是基于人类大脑新皮质层与社会关系的函数关系。然而新皮质这个变量对人类行为的影响已被证实不仅与社会功能直接关联。但其推演也尚无法被证伪。我在本文引用该假设,作为一种思维逻辑角度,供读者作为参考线索。

英国牛津大学演化心理学家和人类学家罗宾·邓巴(Robin Dunbar)给出一个数字和一个假设:150人,其中关系最密切的不超过5人。

1990年代初,当时在伦敦大学学院任教的邓巴提出,维持紧密人际关系的上限,是由大脑皮层中的新皮质区域的大小以及相应的处理能力决定的;这个区域位于脑半球顶部,与知觉、意识、语言、运动、空间推理等高级功能有关。

人际关系在这里不包括萍水相逢、泛泛之交,而是指相互知晓,并且了解圈内彼此之间的关系。

根据这个定律,如果一个群体规模不超过人数上限,那么“朋友圈”里每个人都彼此认识,对彼此的关系有足够了解。如果这个圈子人数超过上限,就会出现失控危险,需要制定规则,通过强制性的行为规范来保持群体的稳定性和凝聚力。

邓巴提到:有十多项神经成像研究结果显示,无论是人类还是猴子,一个个体的社交圈跟他们的默认设置神经网络 - 管理社交关系的大脑回路 - 呈正比。(社会脑假设social brain hypothesis)①

邓巴用一个公式来表述灵长类动物社交群体的成员数与大脑新皮质大小之间统计学上的关联,根据这个公式推导出这个估计数。

邓巴自己做了另一个补充,他发现一个由150只灵长类动物组成的社区必须将 43% 的时间花在社交领域上,邓巴解释说这表明 150人是上限而不是最佳值。②

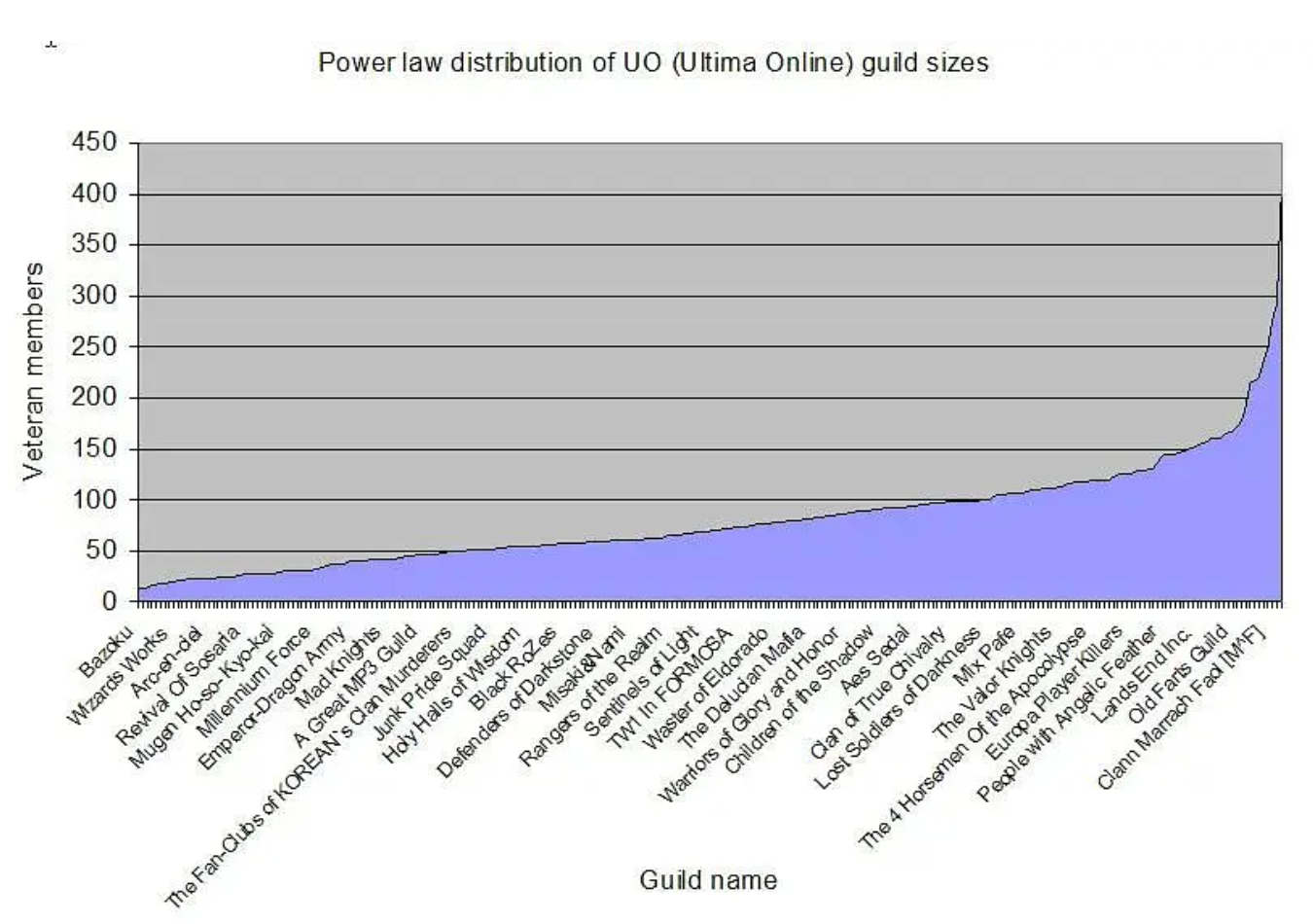

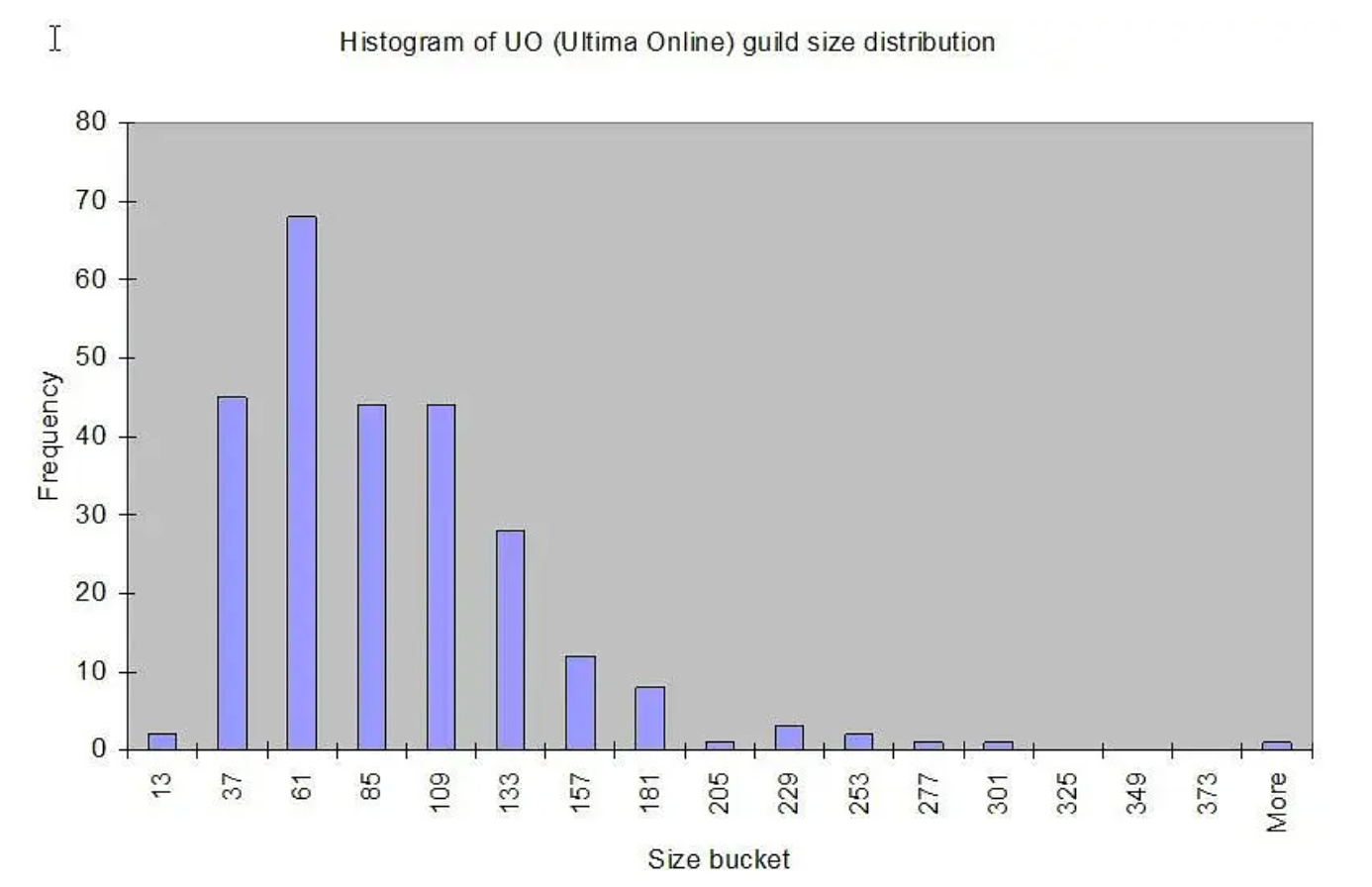

工程师Christopher Allen基于其开发的相关游戏的用户数据做出的系列分析,呈现结果是低于150人的群体是更有效的合作关系。

数据引用自:Christopher Allen的博客“Life With Alacrity”

根据以上思维逻辑中,我获得了一个认知:在不排除社会功能(社会性)与脑组织(生物性)间关联存在的前提下,生物性在对社会性产生影响。生物功能,例如感官、认知等能力的上限也影响着社会功能、社会关系、沟通能力的上限。

而社会关系的建立,在人类行为中,实际依托的运行基础是信息的交换。

人类生物机能的水平也决定着信息交换和处理的水平。

越多的人之间发生关系的建立,信息的处理和交换难度、透明度都越高。

信息的稀缺性就显现出来。而稀缺性正是资本主义世界意识形态下的资本价值,掌握并控制信息,权力就会上升。

当权力出现参差,平等和公正就难以实现。而这已是数千年来的常态。却并不意味着无法改变。

这种人与人的控制和日渐拉大的权力差是如何发生的呢?又如何延续至今?

尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》中这样说:“人类在远古时期,任何一个村落只有150人左右,因为当时没有语言这样一个工具,一旦超过150人,就没有办法维系起来一个人群;我们的记忆里面只适合处理150人以内的人际关系,一旦超过150人的时候,它就变成一个社会化的组织。这个时候对个体来说是不太舒适的,已经超过了其舒适区。”

我当下正在使用的微信这个网络工具的创始人张小龙曾公开提到:特别怀念团队不到150人的日子,他说:“我担忧的是,我们作为一个上千人的组织,如果当成10个150人团队的话,我认为它会有非常高的创造力,如果当成整体1500人,我特别担心它在创造的能力上会不会反而有一些衰退。”

那为什么农业时代来临以后,人类聚落的规模开始急剧扩张,并持续至今?

人类学者曾提出一种观点:“今天的人类比采集狩猎时代的人类强大得多,但我们的幸福感远远比不上他们。”

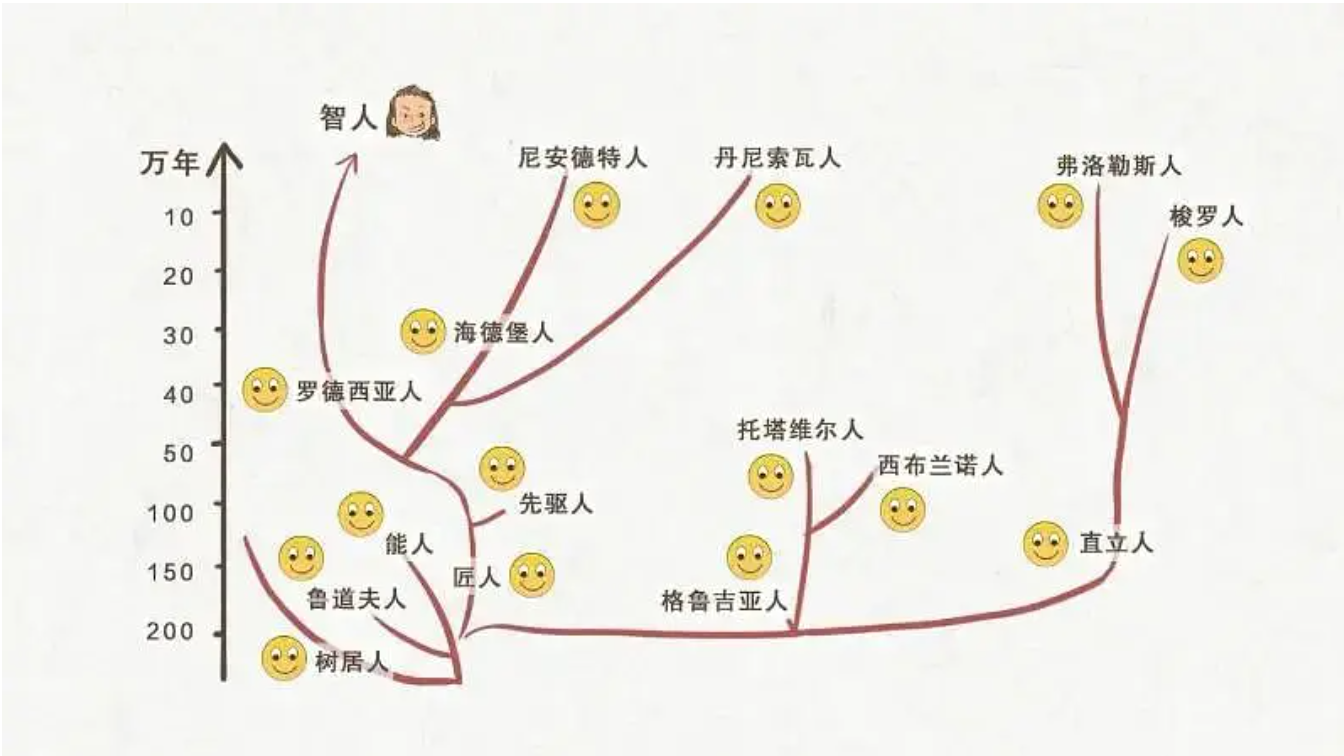

人类学家赫拉利认为,在经过认知革命后,智人语言突变出了一种独特的功能,那就是:“讨论虚构的事物”。类似的虚构故事赋予了智人一种前所未有的能力,那就是进行大规模合作的能力。大批互不相识的智人,只要同样相信某个故事,就能共同合作。从古至今,任何大规模人类合作的根基,都是某种只存在于集体想象中的虚构故事。他认为智人所建立的这种通过相近的想象缔结共同体的协作(共识社区)能力,令智人胜出了同时期存在的其他人种,例如高大强壮的尼安德特人。

图片来源于网络

由于大规模的人类合作是以虚构的故事为基础,所以,只要改变所讲的故事,就能改变人类合作的方式。在特定情境下,虚构故事能迅速发生改变。例如在1789年,几乎在一夜之间,法国人相信的故事就从“天赋君权”变成了“人民做主”。也就是说,想象所建构的秩序总是有一夕崩溃的风险,想要维稳,就必须持续地投入大量心力去维护这些秩序背后的虚构故事,并采用一些暴力或者胁迫手段(例如各国政权都需要军队、警察、法院和监狱不分昼夜地发挥作用)。

今天,我们已经度过了人中竞争的远古时代。所谓的文明却依旧没有半点进步的停留在远古时期。而人类群体的扩大,让信息的流通和真实性更加难上加难。一句话人传人接力传下去就会完全变成另一句话。这其中,存在着巨大的信息加工和挪用的机会。这些机会,足以滋生出一批降生在信息“金矿”上的少数群体,这部分人可以掀起农业革命、工业革命,成立情报部门,越来越容易的获取信息,编造信息,释放信息,从精神上奴役大众,并最终成为最大受益者--权力集团。

在国家形态下的世界,一切科技首先应用于军事,服务于国家机器。

法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》一书中指出:“掌握了影响群众想象力的艺术,也就掌握了统治他们的艺术。”

因此,我认为包括基因工程、生物改造、人工智能在内的,一切以科技能提升人类精神文明程度和幸福感的鼓吹,都是为伪命题。因为只要国家形态一天是社会组成的主流形态,这些技术就会作用于国内政治和国际政治。技术本身是中立的,但人和其建立的社会结构决定了其功用。在国家机器统治结构下,同类的生命成为一个数据,在这台机器怪兽中,一个人连充当一颗螺丝钉的价值都不具备。

图片来源于本文作者在2010年青岛崂山发起的自给自足生活实验

信息霸权

诞生于20世纪40~60年代的系统理论,主要包括系统论、信息论和控制论,“物质、能量、信息是构成世界的三大要素”,是控制论的著名观点之一。

信息论的创始人、美国、数学家申农(Shannon,1948)在《贝尔系统技术杂志》发表了一篇题为“通信的数学理论”的论文,在进行信息的定量计算时把信息量定义为随机不确定性程度的减少。这就表明了申农对信息的理解:信息是用来消除随机不确定性的东西。获得了信息就能够消除不确定性,提高对事物的认识程度,有利于做出正确的决策和行动。

控制论的奠基人、美国经济学家维纳(Wiener)把信息看做是人与环境相互斗争、相互适应的过程中进行信息交换的通信过程。他在1950年出版的《控制论与社会》一书中写道,“信息就是我们在适应外部世界,并把这种适应反作用于外部世界的过程中,同外部世界进行交换的内容和名称”。由此,此定义说明信息是人们对外部世界实施控制的基础。

其中我国信息资源管理学科教材中,对信息资源作为经济资源的一般特征有如下描述:

(1)作为生产要素的人类需求性。

(2)稀缺性:稀缺性是经济资源最基本的经济学特征。

(3)使用方向的可选择性:关于信息资源的有效配置问题,这是由于信息资源具有很强的渗透性。

信息霸权通常指:“信息强国利用技术优势、语言优势和文化优势,限制、压制他国对信息要素的自由使用,将本国的文化价值观和意识形态对他国进行渗透,以文化上的一致性来压制文化上的差异性,进而达到在国际关系中以软实力操纵或控制整个世界的目的。”③

信息作为人类社会建立和运行要素,多大程度上掌握信息即是多大程度上掌握自身和TA人的命运。经济价值主导社会的资本规则中,信息差就是利润。基础的商业,就是通过倒卖信息盲区从而获益。在历史上,一些先获得信息的人,开始运用信息优势编织想象,发动革命,建立政体、军队,从而统治数量更加庞大的人群(生产力、武器)。

不平等、不幸福、不文明的来源就在于这套延续至今的社会体系,根本没有发生过质变。人们试图改变周遭的环境,让社会更美好,却为什么在社会现实中并未发生明显的作用?因为所谓的改变“社会现实”,这个社会指的是大多数人的社会,如果你仅仅作为个体,恰好有足够清醒的意识和得天独厚的资源条件,你可以生活在社会中,却有机会避免受到社会的奴役,你可以依靠你天生具备的优势资本过上相对幸福的生活,享受到安全、平等的属于你的微型环境。但这证明着,你并不是大众。你要改造的社会也离你很遥远。如果要改造社会,就要改造社会结构,这种改造不仅仅是改良制度,而是改变自古至今延续下来的人类共同体组织形式。

因为现存人类共同体组织形式(国家、城邦、乡村)所主张的主权下人口扩张的统治模式,会无法避免的遭遇到人性面对权利时难以抗拒的诱惑,贪婪、控制欲、恐惧等人性特点被激发,后果是必然造成多数人类遭受权力丧失、尊严践踏的和生命风险。

要抑制这种悲观的未来,就要抑制住权力的扩张,要抑制权力扩张就要最大程度的还原信息的真实性和实时性,要实现信息的趋于对称,就需要提升人与人之间的关系质量,要提供社会关系质量,就需要缩小社会规模。

“所以不要轻易地成为集体的一份子,这样很容易被别有用心的人利用,即使你以为自己只不过是随声附和了一下而已,实际上你已经成了帮凶。”勒庞

在古代,超过150人的群体就会面临解散或再重组的情况。而如今因为有了新科技和传承的知识,意识形态同化下的群体不断扩大,每一个国家都在力求壮大而不是缩小,在恐惧驱使的竞技效应下,谁也不敢停下,就算透支未来,也要把油门踩到底。在这种形势下,多元的文化和文明在缺乏分离机会的大集体中,也就缺乏缔结和新生的可能。文明也就失去了衍化的空间,以至于不停的重蹈历史覆辙。

今天重新审视共识社区这种分离自城市的微型共同体。其使命并不在扩大社区的居民数量,而在于减少。“共识”二字的意义,不在于达成某种统一共识,而在于不断的分化出新的共识。只有社区居民不断地缩小,这才给更多不同的文化、更多元的共识腾出了生长的土壤和机会。从而因为居民的数量足够少,共识的强度会越发提升,沟通和关系的质量相应提升,社区也就稳定的葆有生命力。

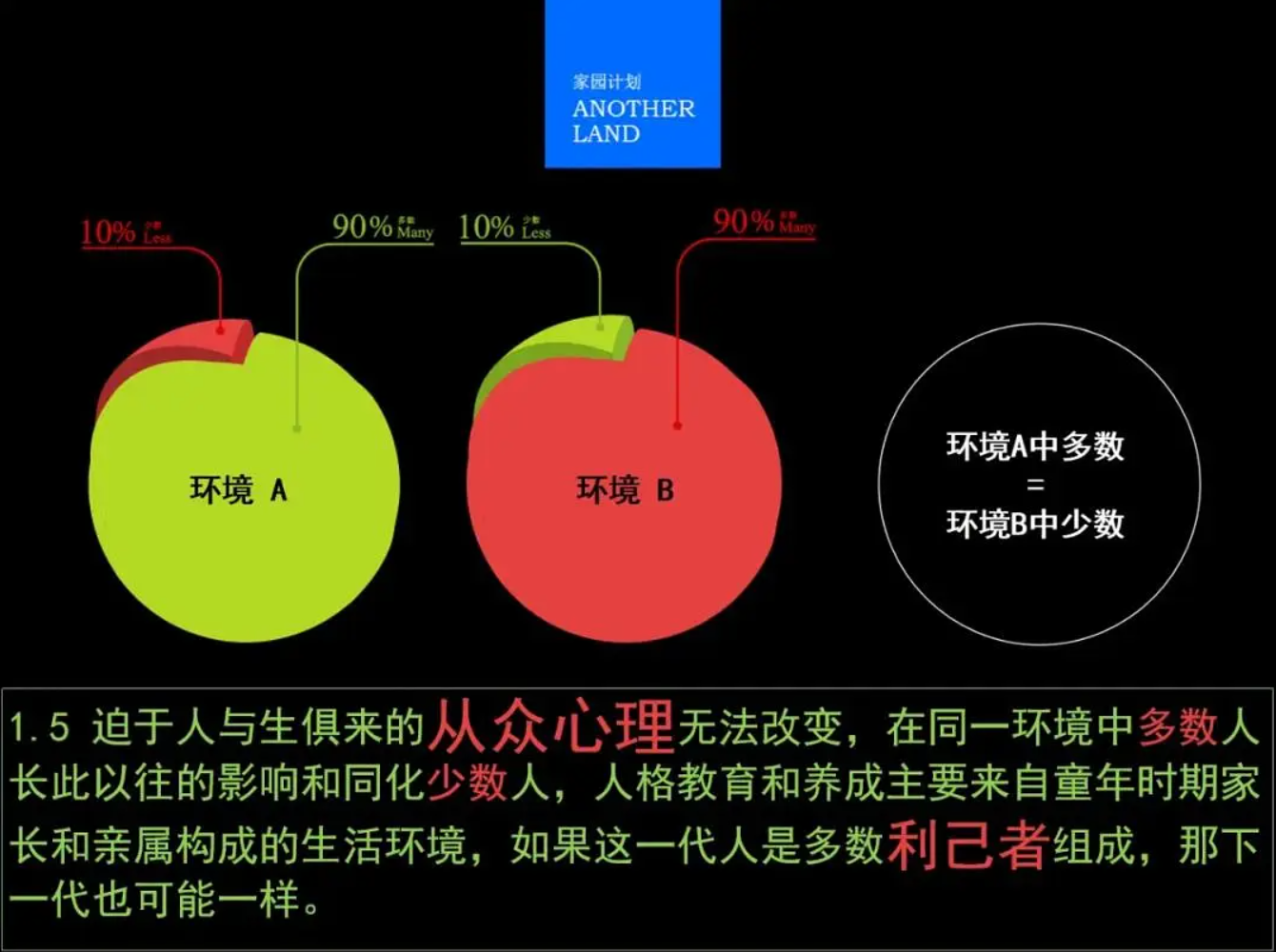

图片来源于2012年家园计划(AnotherLand)在青岛大学进行的分享报告

乌合之众

为何数年来变化一直没有发生。因为当统治形成,被统治的群体就被称之为大众、群众。一旦个体成为了群众的一员。“羊群效应”就开始发生作用。人群越庞大,就越容易被统治。就越容易失去自由,而毫无反击之力。如勒庞所言:“群体中的个人是沙中之沙,风可以随意搅动他们。” “群体精神最需要的不是自由而是服从。他们如此甘愿听从别人的意志,以至于只要有人自称是它们的主人,他们就会本能地听命于他。”

因为我们是一群靠扩大集体规模在竞争中生存下来的人种,非常精于此道,这像一个诅咒围绕着智人,曾经胜利的手段、方式,今天却在不停伤害、瓦解自身。要跳出这个被诅咒的死局,就需要一些因为任何原因,有条件不成为群众一员的少数人率先行动起来,运用强大的意志力,为人类做出表率。通过聚集小而美的想象来缔结若干崭新的共同体——共识社区。这些社区在现实中的存在,会向社会结构和大众释放一种新的想象。而新的想象,其新在于那是一种允许更多想象发生的对开放世界的想象,这世界的到来必将释放文明的光辉。

列举《乌合之众》一书中对人类集体无意识的“羊群效应”现象所作的部分描述:

“人一到群体中,智商就严重降低,为了获得认同,个体愿意抛弃是非,用智商去换取那份让人备感安全的归属感。”

“群体只会干两种事——锦上添花或落井下石。”

“个人一旦成为群体的一员,他所作所为就不会再承担责任,这时每个人都会暴露出自己不受到的约束的一面。群体追求和相信的从来不是什么真相和理性,而是盲从、残忍、偏执和狂热,只知道简单而极端的感情。”

“我们以为自己是理性的,我们以为自己的一举一动都是有其道理的。但事实上,我们的绝大多数日常行为,都是一些我们自己根本无法了解的隐蔽动机的结果。”

“所谓的信仰,它能让一个人变得完全受自己的梦想奴役。”

“群众没有真正渴求过真理,面对那些不合口味的证据,他们会充耳不闻…凡是能向他们提供幻觉的,都可以很容易地成为他们的主人;凡是让他们幻灭的,都会成为他们的牺牲品。”

“数量,即是正义。”

“掌握了影响群众想象力的艺术,也就掌握了统治他们的艺术。”

“没有传统,就没有文明;没有对传统的缓慢淘汰,就没有进步。”

“孤立的个人很清楚,在孤身一人时,他不能焚烧宫殿或洗劫商店,即使受到这样做的诱惑,他也很容易抵制这种诱惑。但是在成为群体的一员时,他就会意识到人数赋予他的力量,这足以让他生出杀人劫掠的念头,并且会立刻屈从于这种诱惑。出乎预料的障碍会被狂暴地摧毁。人类的机体的确能够产生大量狂热的激情,因此可以说,愿望受阻的群体所形成的正常状态,也就是这种激愤状态。”

“昨天受群众拥戴的英雄一旦失败,今天就会受到侮辱。当然名望越高,反应就会越强烈。在这种情况下,群众就会把末路英雄视为自己的同类,为自己曾向一个已不复存在的权威低头哈腰而进行报复。”

“群体在智力上总是低于孤立的个人,但是从感情及其激发的行动这个角度看,群体可以比个人表现得更好或更差,这全看环境如何。一切取决于群体所接受的暗示具有什么性质。”

“群体因为夸大自己的感情,因此它只会被极端感情所打动。希望感动群体的演说家,必须出言不逊,信誓旦旦。夸大其辞、言之凿凿、不断重复、绝对不以说理的方式证明任何事情——这些都是公众集会上的演说家惯用的论说技巧。”

“孤立的个体具有控制自身反应行为的能力,而群体则不具备。”

“专横和偏执是一切类型的群体的共性。”

“影响民众想象力的,并不是事实本身,而是它们发生和引起注意的方式。”

“群体总是对强权俯首帖耳,却很少为仁慈善行感动!在他们看来,仁慈善良只不过是软弱可欺的代名词。”

“大众没有辨别能力,因而无法判断事情的真伪,许多经不起推敲的观点,都能轻而易举的得到普遍赞同!”

“群体盲从意识会淹没个体的理性,个体一旦将自己归入该群体,其原本独立的理性就会被群体的无知疯狂所淹没。”

“从长远看,不断重复的说法会进入我们无意识的自我的深层区域,而我们的行为动机正是在这里形成的。到了一定的时候,我们会忘记谁是那个不断被重复的主张的作者,我们最终会对它深信不移。”

“群体中的个人是沙中之沙,风可以随意搅动他们。”

“群体表现出来的感情不管是好是坏,其突出的特点就是极为简单而夸张。”

“文明向来只由少数知识贵族阶级而非群体来创造。”

“身为一位领袖,如果想要让自己创立的宗教或政治信条站住脚,就必须成功地激起群众想入非非的感情。”

“结群后,由于人多势众,个人会产生一种幻觉,感到自己力大无穷,不可战胜,好像没有什么事情是办不到的。”

图为:印度洒红节频繁的发生性骚扰和侵犯妇女的行为。一名英国记者指出:在洒红节期间,“Bura na mano Holi Hai”(别难过,这是洒红节)这句话成了男人们对待妇女任意妄为的借口。详见:日本女网红到印度感受“洒红节”,被一群印度男人当街侵犯

“当一个人融入社会之中时,他便失去了自我。”

“文明赖以形成的道德力量失去效力时,它的最终瓦解总是由无意识且野蛮的群体来完成的。”

“一切政治、神学或社会信条,要想在群众中扎根,都必须采取宗教的形式——能够把危险的讨论排除在外的形式。”

“群体精神最需要的不是自由而是服从。他们如此甘愿听从别人的意志,以至于只要有人自称是它们的主人,他们就会本能地听命于他。”

“个人一旦融入群体,他的个性便会被湮没,群体的思想便会占据绝对的统治地位,而与此同时,群体的行为也会表现出排斥异议,极端化、情绪化及低智商化等特点。进而对社会产生破坏性的影响。”

“所有时代和所有国家的伟大政客,包括最专横的暴君,也都把群众的想象力视为他们权力的基础,他们从来没有设想过通过与它作对而进行统治。要想掌握这种本领,万万不可求助于智力或推理,也就是说,绝对不可以采用论证的方式。”

“群体的叠加只是愚蠢的叠加,而真正的智慧被愚蠢的洪流淹没。”

“人们经常说起那家大众剧院,它只演令人压抑的戏剧,散场后,必须保护扮演叛徒的演员,免得他遭到观众的暴打。他所犯的罪行,当然是想象出来的,引起了群众的巨大愤怒。我觉得这是群体精神状态最显著的表现之一,这清楚地说明,要给他们什么暗示是一件多么容易的事情。对他们来说,假与真几乎同样奏效。他们明显地表现出真假不分的倾向。”

“各种制度并没有固定的优点,就它们本身而言,它们无所谓好坏。因为在特定的时刻对一个民族有益的制度,对另一个民族也许是极为有害的 。”

“群体也许永远是无意识的,但这种无意识本身,可能就是它力量强大的秘密之一。在自然界,绝对服从本能的生物,其行为会复杂得让我们不敢相信。理智是人类新近才有的东西,太不完美了,不能向我们揭示无意识的规律,更不能替代它。在我们的行为举止中,无意识部分占的比重很大,理智所占的比例却很小。无意识现在仍作为未知的力量在起作用。”

“到了一定的时候我们不会记得那个不断被重复的主张的人是谁,我们最终会对它深信不疑,广告能有令人吃惊的威力,这就是原因 。”

“教育既不会让人更道德,同样不会使他更幸福,它既不能将他的本能改变,也不能将他天生的热情改变,而且有在进行不良引导后,它的害处远大于好处。”

“单独一个人必须要为他的行为承担责任——法律上或者道德上。但是,群体则不然,群体不需要承担任何责任,群体就是责任,群体就是道德,群体就是法律,群体就是道德,群体的行为自然是合理的。”

“民众的想象力是政客的权力基础。”

“群体会让每个人在其中的错误缩小,同时让每个人的恶意被无限放大。”

“束缚个人行为的责任感一消失,人便会随心所欲,肆意妄为。”

“群体的无意识行为取代了个体有意识的行为,这是现时代最显著的特征之一。”

“群众日益被大众文化所湮没,这种文化把平庸低俗当作最有价值的东西。”

“所以不要轻易地成为集体的一份子,这样很容易被别有用心的人利用,即使你以为自己只不过是随声附和了一下而已,实际上你已经成了帮凶。”

“群体的夸张倾向只作用于感情,对智力不起任何作用。”

“群体不善推理,却又急于行动。”

图片来源于2012年家园计划(AnotherLand)在青岛大学进行的分享报告

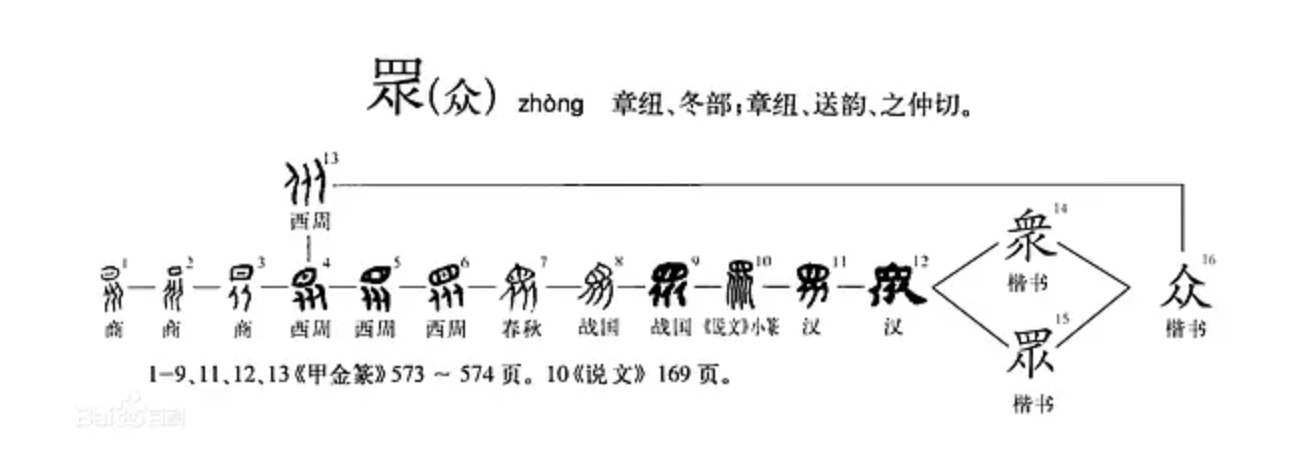

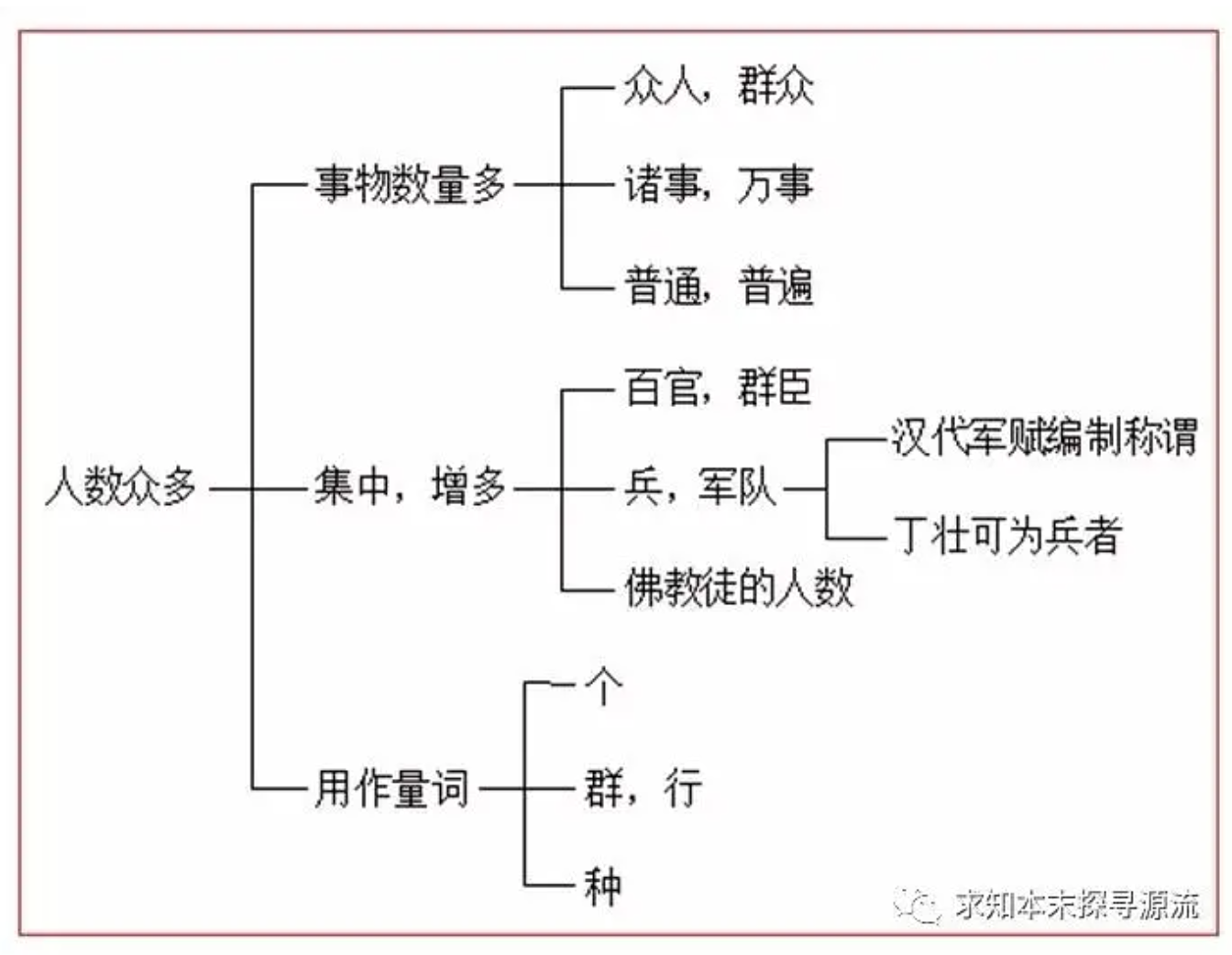

三人成众

众字的演变从甲骨文的象形表意:烈日下劳动的人群。到金文,将“日”演变为“目”,如同象征着统治者目光下的集体劳作。看出自古人数一成群,就直接转化为统治者的劳动力。而“群”字也是“羊”和君主的“君”组成。一旦人数多起来,就成了非人化的存在。

换言之,超过两个人,实际上已经产生了集体。在我所了解的全球共识社区中,三个人的社区也不在少数。

我经常碰到有人问我,你们的共识社区有多人居民啦?我回答十几人,对方会说才这么接个人呀?这也算社区?

我回答过百十人。回应也是一样,为啥才百十来人?居民也太少了吧?

我此篇文章就是来推翻这种判断逻辑的。

所以,如果你问我,如果社区人不需要多,那么社区的居民最少有几人才算个社区呢?

我可以回答:只要不少于三个人,社区的概念就是成立的。

图片来源于网络

稀有的共识

真正稀缺的并不是信息、物质或能量。而是一种与歇斯底里的利己者,无所不用其极的剥削者、任人宰割的羔羊相对应的另外一种不屈的、不顾生命的开创性意志力。

我见过写一些评论,谈到我类似的论调“反人性”。这让我想到,我们能够脱离地面,摆脱引力探索宇宙,从而认识自身在世间的位置,这难道不是反“引力”么?不反,又怎么知道还有电磁力、强和弱相互作用力存在于宇宙中呢?如果不反,我们怎么确知“人性”究竟是什么?

“脱离群众”一度让我感到自己很孤单,而正是这份孤单,让我体会到自由。

共识社区的使命,追溯其纯粹的内核,必将道路引入少数之少数之境地。从这个角度上讲,南部生活共识社区实验8年来,在今天这个阶段由于居民递减,取得了大众层面的失败,同时取得了社区生命力意义上的成功。包括我个人的暂别,促使它完成了一个社区向更少数化的方向迈进,它也的确因此而更加稳定和孕育着新生。

撰写本文过程中,深受德国ZEGG共识社区的创始成员Achim Ecker的启发,他近期退出了创办38年的ZEGG社区,并发表了一篇道出自身对社区发展历程反思和担忧的文章,这篇文章中他提出了一个有趣的词,叫“社区熵”,根据他在世界各地所了解的共识社区发展经验,感觉到社区总会在一个阶段进入到与主流社会接轨继而偏离共识初衷的阶段,以至居民纷纷离开。也正是由于他的论述,让我想到社区的分离和重组也许正是一种希望。所以书写本文来阐释这份希望的缘由。

有人会联想到道德经中“小国寡民”,但我所推崇的社区与“不相往来”相反,希望在小团体之间有频繁的流动。有兴趣的朋友可以阅读:Achim Ecker:爱是⼀项政治任务 ,结合ZEGG创始人的文章一起看。我和他的文章互为两端,看似两个指向,却绕成一个圆环。只有差异间增进来往,才有机会产生离合,以多元递进。

注释:

①引用自:BBC NEWS发表于2021年5月30日的文章《朋友圈最多超不过几人?辩论了30年仍旧无解》

②引用自:Eliezer Yudkowsky发表于2008年13月31日的文章《Dunbar's Function》

③引用自:《信息安全辞典》上海辞书出版社

本文作者:唐冠华

发表时间:2023年4月3日

特别感谢Alexwood女士为本文中观点形成作出的贡献