性别|家务劳动不是5万块就能解决的问题

文|丁

“家务劳动到底值不值钱?如果值,那该值多少钱?”这一类的问题在2月份随着一条#全职太太离婚获5万家务补偿#的热搜引发了网友们的激烈讨论。事由是北京房山区法院首次审结了一起涉及全职太太的离婚家务补偿案件。法院一审判决的结果是,共同财产双方平均分割;婚后做了全职太太的王女士,因全盘负责照顾孩子和料理家务,额外获得由另一方给付的家务补偿费。

离婚家务劳动经济补偿机制早已写入了今年1月1日起正式施行的《民法典》中。根据第1088条规定,“夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿,另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议;协议不成的,由人民法院判决。”

所以当这首例判决一出,称赞方立马高举这一制度对促进社会承认家务劳动价值的意义。北京法院网甚至评论道,“法律无法让你在家庭与事业之间两者兼得,无法挽回你逝去的岁月却可为今后的物质生活保驾护航”。可这结婚5年5万块的“家务赔偿”却遭到部分民众的质疑。民众认为这补偿平均下来一天只有27.4元,连一个小时的钟点工都请不到,不仅感叹家庭主妇的家务劳动竟是如此“不值钱”。这赔偿不仅无法弥补家庭主妇的付出,甚至还有贬低和不尊重她们的劳动价值的嫌疑。于是,质疑方呼吁应提高赔偿。但这赔偿怎么算,又演变成了另一个争论不休的难题。

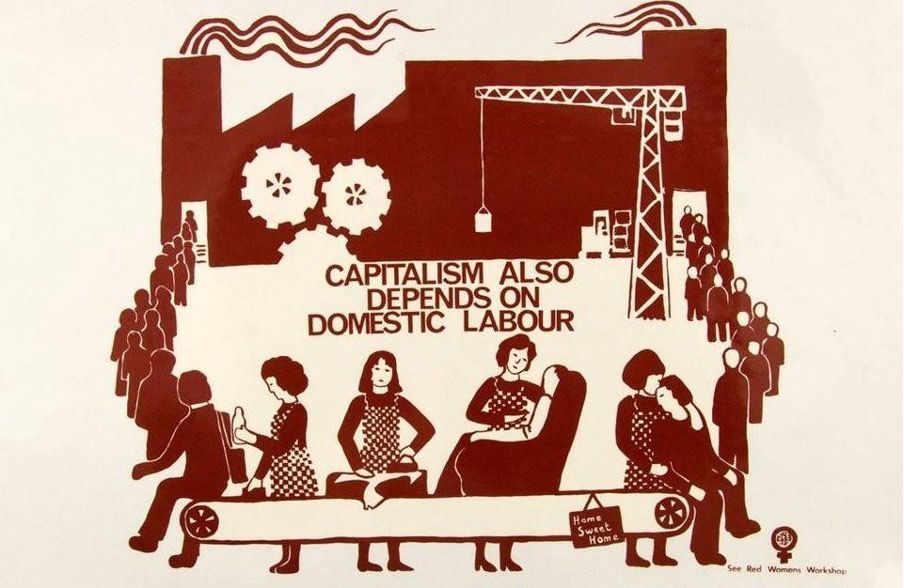

无论给多少,现在的讨论似乎都落在把承认家务劳动价值和“有偿化”家务劳动作为肯定女性家务劳动价值的方法之一。这样的观点认为,家务劳动的价值是由于“无酬”才被贬低的,而作为家务劳动的主要承担者女性因而也连带不被尊重。所以似乎我们只要通过报酬的形式——给钱,“无偿”的家务劳动就能被“看见”,那么女性的地位也能有所提高。但简单地把商品化逻辑带入到再生产领域中,让市场原则渗透到所有的社会关系中,真的是在为遭剥夺权力的女性赋权吗?还是说,在家务劳动愈趋商品化的过程中,我们掉入了资本主义的圈套,进一步助长了资本从生产领域蔓延至再生产领域的滋长?

“有偿化”下的阶级不平等

哈维在他《资本社会的17个矛盾》中曾指出,如果试图把市场力量引入社会再生产领域来解放妇女,是走错了方向。因为这样,无论是在生产领域还是再生产领域,我们都将极度依赖资本和市场;不论是个人生存还是家庭生存,都将取决于我们在劳动力市场中的地位。于是,在买卖的逻辑下,不管是家务的照料还是孩子的生育与管教都会演变成有产者的特权。诚然,就连离婚家务劳动经济补偿机制能起到的“公平作用”,王女士能拿到5万块,也是建立在这么一个有产家庭中,有足够的财产可供再分配。换作在一个无产家庭中,这所谓的补偿机制恐怖就难以产生效用。可见,这所谓的“公平”的限用范围十分之窄。

当有产者的女性的家务劳动价值能得到认可,能够摆脱家务劳动甚至生育的束缚时,是依托以低收入的底层女性(如外来务工女性和城市底层女性)一方面承托自家内的无偿家务劳动和另一方面参与市场内的有偿家务劳动为基础。把家务劳动“有偿化”或“商品化”实际上并不是解放女性,反而是将剥削与压迫进行层层转嫁,加剧了女性间和家庭间的阶级间的不平等,“家庭与市场、公共与私人之间体现出来的性别界限,愈加表现为阶级间的界限”。

家务劳动,显然不是“钱”能解决的问题。

压迫的根源:“家庭的私人化”

造成女性处于结构性不利地位的根源不在于家务劳动“给不给钱”或“给多少”,而在于“家庭的私人化”或“再生产劳动的私人化”。这里的“家庭私人化”是指“与再生产有关的劳动——特别是生育、养育、照料等工作——被视为家庭私人的事情”。在资本主义社会中,公私领域(或生产和再生产领域)处于相互分离且相互对抗的状态。通过公私领域的严格划分,追求资本利润最大化的资本主义经济把劳动力的再生产划入私领域,采取“看不见”的态度和做法,尽数将再生产劳动私人化、家庭化,从而减少它的生产成本。当家庭内的传统性别秩序没得到彻底改变前,再生产劳动的私人化就约等同于再生产劳动的女性化。这引起了连锁的反应:再生产劳动的女性化使女性需要花费大量的时间在家务劳动上,因而挤占掉能为资本家生产剩余价值的生产时间;在个人社会劳动价值保持不变的情况下,女性能收到的劳动报酬是由其劳动时间所决定的,所以在劳动时间缩减的情况下,不管是单身还是婚育的状态,女工都沦为了资本好用但廉价的二等工人。90年代中期,在全面开启市场化改革的背景下,“劳动力优化组合”(减员增效)和剥离“企业办企业”混合双打,女工首当其冲。据统计,当时下岗的女工占到下岗工人的60%。部分下岗女工不得不回归家庭,或转为零散工,帮补家计。

诚如宋少鹏所说,“当资本偏爱临时性的农村‘打工妹’时,城市里的女大学生正在遭受就业歧视,职场里的女白领正面临着生育和职业的两难选择,农村留守妇女面临着家庭成员分离后独自承担繁重的农田生产和家庭照料责任,农村留守儿童因得不到父母的监护又无法得到国家/社会的福利支持,生存环境日益恶劣,不同社会阶层的妇女面临着的实际上是同一个社会结构的压迫”,而这个结构性的压迫就是在市场原则下公私领域分离的社会结构使得再生产劳动家庭化和再生产劳动女性化。

父亲/丈夫回归家庭和国家提供社会福利:此路不通

在新自由主义资本主义下,“家庭早不是父权制生产方式霸权统治的场所,而是阶级、性别、种族间互相作用的社会场所”。除了受父权制下社会性别秩序的影响外,家务劳动的分工还受到家庭内各成员参与劳动力市场的时间和所取得的收入所影响。设想在一个异性恋家庭内部,夫妻双方本应共同承担家务。但如果面对家务劳动时间无论在哪一方身上的延长实际上都会增加其失去赚取高工资的机会时,加上父权制的性别秩序的共同影响,女性的家务劳动时间就不得不延长来缩短男性的家务劳动时间,好让男性增加在市场上的劳动时间以获取更高的工资收入,来维持整个家庭的正常运作。这也是为什么尽管对父亲/丈夫回归家庭和共同参与家务劳动的呼声逐渐增大,但在现实中却寸步难行的原因。要对方参与家务劳动,还是要对方给钱?在这里陷入了一个两难的境地。“家庭的私人化”注定让两性在家务劳动上的斗争演绎为零和游戏,而这种矛盾在本就缺乏资本的工人家庭中尤为突出。我们可以看到,资本主义经济不仅强化着工人对资本的隶属关系,甚至还强化了工人家庭的再生产劳动对资本的隶属关系。不仅劳动时间,就连家务劳动时间都为资本所掌控和分配。在这对资本的隶属关系中,沦为次级劳动力的女性,更被迫加强自身对父权家庭的依赖以求生存。这就是我们经常所说的资本主义和父权制是对女性剥削和压迫的共谋。

可见,女性的解放实在是难以通过家务劳动在市场上或在家庭内的重新分配来实现。那么另一个呼声亦很高的,由国家通过社会福利供给,将家务劳动社会化的措施又如何呢?如果说丈夫/父亲难以回归家庭,那由国家作为抽象的“丈夫”/“父亲”来补位,提供育儿托儿等服务,是否可以缓解女性的压力呢?不否认,国家通过建立社会保障体系来分担再生产劳动可以在一定程度上减轻家务劳动对女性的束缚。但我们却忘了自新自由主义以来,国家和资本的关系早密不可分,“福利国家的制度变迁从属于资本积累体制的演变”。90年代,美国福利制度取消未成年子女扶助计划,鼓吹依赖国家救济是不道德的行为。面对公共服务的缩减,妈妈们不得不提高家务劳动的时间来维持家庭再生产,于是不仅越来越多的单身妈妈走入了低收入的临时就业岗位,成为次级劳工;双薪家庭也掀起了妈妈回家的浪潮,但当男性工人收入不稳定时,她们也会再次成为次级劳动力进入市场。这样一来,一批能被资本以低廉价格呼之则来、挥之则去的产业后备军就形成了。同样在90年代中期,当我们全面接受市场原则时,公私领域的结构就是由国家主导人为制造出来的,为的就是加速资本的积累和增值。“如果说,中国经济三十年高速发展来自于所谓的廉价劳动力,那么,这种廉价是以广大妇女的低廉劳动和无偿的(家务)劳动为代价的。”要让资本家主动割肉让利?难于上青天。特别是后疫情时代的今天,面对全球经济不明朗,国家有多少的剩余会计划投放给育儿、教育、养老等社会保障呢?最后恐怕跟呼唤丈夫/父亲回家一样,雷声大、雨点少。

如果说我们曾妄图通过家务劳动在家庭中或在市场上的重新分配,或依靠国家力量来抵抗新自由主义资本主义经济的剥削来实现女性的解放,那现在的我们该清楚知道那并不是一个正确的方向。我们须看到,在全面接受市场原则下,公私领域分离的社会结构才是女性受剥削和压迫的根源。

我们的路线,应重新规划。

参考文献:

宋少鹏. (2012). 资本主义, 社会主义和妇女——为什么中国需要重建马克思主义女权主义批判. 开放时代, 12, 98-112.

李怡乐. (2017). 家务劳动社会化形式的演变与资本积累. 马克思主义与现实, 3.

宋少鹏. (2012). 从彰显到消失: 集体主义时期的家庭劳动 (1949-1966). 江苏社会科学, 1, 98-103.