脆弱和不安依旧是生命的底色

Hi,周五好。

本周的碎碎念没有一个统一的主题,是最近在不同的时间点写下的东西。如果要说有线索的话,或许是“不安”这一个词。那么阅读愉快~

10月18日

昨晚睡不大着,想了很多东西,又久违地打开朋友圈,看着朋友们聚着评论。其实是有点羡慕的。我还是喜欢一种不成为主焦点但被人们包围的感觉,让我至少有外在的安全感。

然后我又想到了内在的安全感。这种感到不安的恐惧总会在隔一段时间之后袭来,尤其在身体抱恙或情绪冷感的时候。

每当这样我会在梦里模拟拥抱。想起来,那些小说里影视剧里和现实里的理想关系投射,无一不是有着“拥抱”存在。是我想象中的被无限信赖与包裹的感觉。

而那种,想把内心一直深藏的恐惧放下来,也不过是期待着偏袒并且“托住我”的人或事物。

但是这种所谓“托住”,也仅仅是我头脑中的幻想而已。我一直对于亲密关系有着太多的不合实际的想象,以至于刚刚结束完一场小小的和毕设其他组男性同学的对话之后,更加觉得两性之间的观念错位和误解是不在少数的。我们可能需要更多的沟通,而沟通又会让我陷入短暂不安之中。(此段来自于11月4号的补充)

所以我那天写,“因为脆弱和不安依旧是生命的底色。”

10月23日

现在敲下这行字的时候还是在周三,看了一些消息之后久久无法投入到背书的状态里,于是索性在图书馆敲敲打打。最近我的情绪处于糟糕和Peace and love之间反复横跳,个中原因我相信你也能理解。

当人处于一个浸润在大环境里的习得性无助的状态时,是无法期待他/她有怎么样理性的思维和良好的情绪的。

以前在面对个人处境不顺利的时候,总是还能以“会变好的”之类的话来宽慰人,因为可以预见未来是在向良向善的。但是现在这句话我完全说不出口。

互联网资讯太过于发达的后果就是,远方的苦难成为了赤裸的血液流淌,而我们仍旧是无法握手的遥远的漠视者。实际上我们无法打破什么,任何一件事情都太过于悲伤和绝望,一旦想到如此的事情一样可以发生在自己身边和自己身上,就从身体里渗透出来一阵阵的寒意。

而另一件让人难过的事情就是,你无法表达,也无法从表达里获得实质性的改善。

而我当前最紧要的事情依旧是我得去,不得不去把书给背了。

所以逃避背书最好的办法就是扎进社区里。

想起来在毛象里的大家,不是在政治性抑郁,就是在看猫猫,磕同人,打游戏,看书,吃美食,不想上班。突然觉得每一个都踩在我的点上。

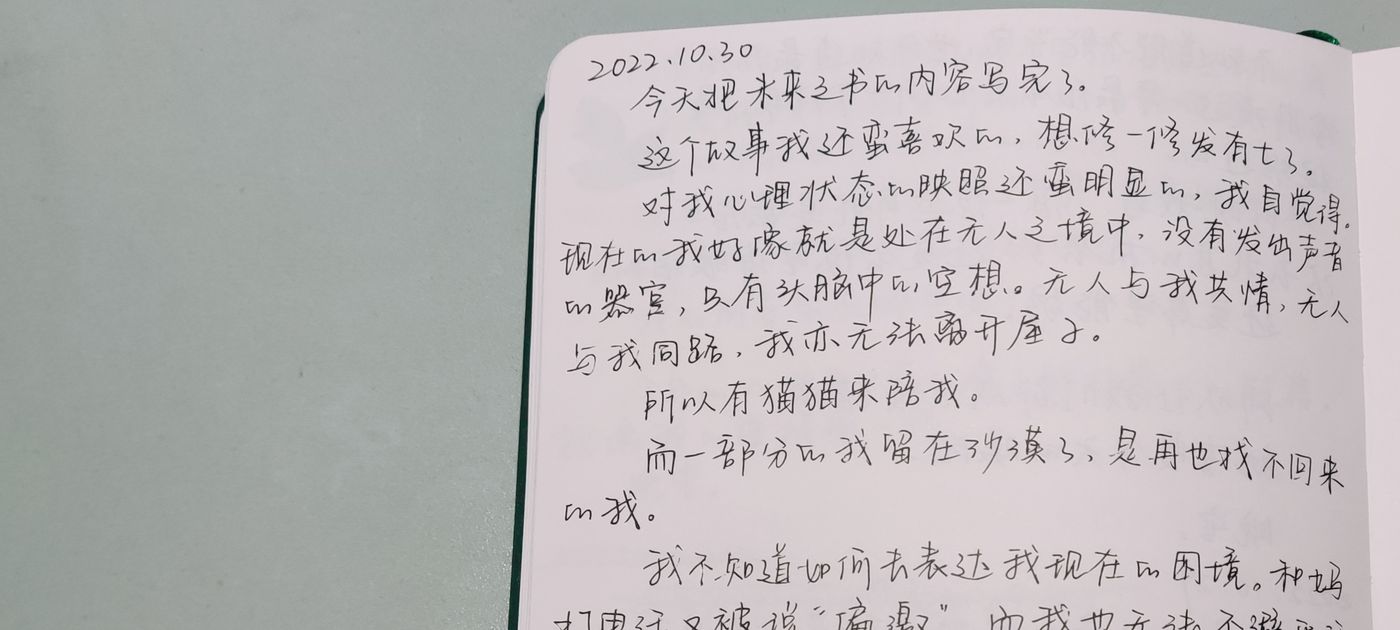

10月30日

以下是一段来自2045年的日记独白。是我参加了一个共创活动——“编辑未来”的内容,任务是根据一条“未来线索”来想象并描述2045年的一天。因为是那天早上一小时阅读构思写完的,或许有些无厘头和常识错误。

我的未来线索是:一种特殊的病毒或可修复中风后受损的脑组织。

2045年5月3日

今天是回输R噬菌体的第一天。一整天了,猫一直不安的在离我五米远的地方踱步注视着我,他似乎很焦躁,而不像是平时那样会窝在我的腿上打呼噜。我目前的感觉还算良好,不知道那群银色衣服的人类什么时候会来。

我昨晚梦见了二十年前。这好像是我第一次梦见那次脑部损伤昏迷的情景。

那是在一个秋天,我们所的环境考察分队从巴州县城出发,到罗布泊地区考察人类遗迹。虽说是无人区,但一切都很顺利,我们人马够多,水草也足,是到了考察的最后一天要退出沙漠的期间,我倒下了。

再醒来的我好像是从深山幽谷之中被唤醒一般,睁开眼看到的是巨大的隔离仓的顶部,我只有左眼睛可以睁开和转动,似乎成了一个缸中之脑,身体的每一块肌肉都没有知觉。身上连接着的是各种导管及仪器,我看得到血液在里面流动,甚至于被分流成各种颜色的细胞沉淀液,经由一个机器再回输到我的动脉中。

没有痛觉,也没有知觉。仿佛是我的灵魂飘在半空让我得以思考。

当时的我似乎就是从被尘封之间挣扎出来,脑子一片混沌。我还以为我是在做梦,迷迷糊糊才想起昏迷之前最后倒地的画面,我望着天空中飞过的秃鹫。“所以我是死了吗”,我问我自己。只有左眼的跳动可以回答我。

随后我被医护人员告知——在我昏迷之前唯一我想得出来的叫法,但是他们穿着的是银色密不透风的生物防护服,看不清脸——这是2031年冬季,距离我脑部溢血导致脑损伤已经过去六年零四个月,距离我接受他们提供的治疗,并且作为他们的研究对象已经过去了五年零八个月。现在我的状况还不稳定,需要让我再次昏睡过去。

后来的我大约会定期醒来,再定期被迫昏睡。我不知道时间,也不知道世界的变化,我开不了口说不了话,唯一我可以控制的只有左眼皮和我的大脑。我有一万个疑问想要问,但我甚至看不到穿着银色防护服的人们的脸。

后来我慢慢可以皱眉,右眼也可以睁开了。期间我被告知了更多的信息:我在一个叫做无国界医疗地区的地方。是我的研究所把我送到这里来的。我被无偿地用作临床研究对象提供给他们进行研究,以换取我可能获得的一线生机。我醒来这件事情其实在他们的预料之内,但是目前的恢复进程还是很缓慢,他们的目标是希望我能够恢复身体的控制能力。

以他们的说法,我被回输了一种称之为“mR噬菌体”的东西,上面装载的神经干细胞会促进神经细胞再生,以恢复我的脑神经。

但是他们似乎并不愿意说更多。而我也无法反问。

恢复的速度很慢很慢,我在2038年的时候被推出隔离仓,住到了现在这所房子里。所谓的住也不过是换了一个地方继续躺着,我仅仅能够控制双眼转动,做不了更多。维持生命的养料会从管子进到身体,其他的排泄分泌物都会通过管子离开,其他的事情有机器人朋友照料。没有人和我住一起,他们似乎不让我和外界有任何的接触。但他们为我留下了一只猫。

是一只英短,蓝白相间的毛色。

也是在那个时候他们给了我一台能够读取脑电波的仪器,我终于可以把我头脑中的呐喊倾倒而出。但是这台仪器没有上网功能,只有本地的书写、绘画、游戏——或许是他们故意的吧——也没有人来解答我的疑惑,我只能日复一日的在这里自言自语,自言自语。

猫会跳上我的床,偶尔睡在我的手边,偶尔也会舔一舔我的脸——这是我唯一的触觉体验,让人忍不住热泪盈眶。

我不是没有愤怒,但我的愤怒并不足以支撑我死去。我的脑子里有一百种构思,但我的营养靠着导管流入体内,而我甚至没有办法操纵我的手去拔掉它。我只能旋转我的眼睛,耸耸鼻子,抽搐面部肌肉,来表达我的不满与绝望——恢复鼻子的知觉是在去年夏天,面部肌肉是在今年春天。

昨天来了一个人,依旧是看不清脸的穿着密不透风的人类。他告诉我,治疗计划会修改,换成一种修复能力更强的“R噬菌体”,我可能会以百倍的速度恢复过来。我拼命朝着他挤眉弄眼想示意他看一看我面前的屏幕,但他没有理睬,只是用力地拔出管子,再换上一根新的。

其实要说绝望,好像也还好。我不知道整个世界今夕何夕,二十年的空白摄入足以让我与世界脱轨,我没有了社会交往,也没有所谓尊严与自卑。所有人类的欢呼、举杯和相拥都离我而去,只停留在我脑海里二十年前的画面中。我只是一块有着灵的肉。灵在我的脑子里咆哮、怒吼、惊乍或是悲痛,我的身体都无法回应它。

我只有猫。

我甚至都没有给他起名字,因为想要平等地和他共处,被平等地对待。

当时“被无偿地提供研究用以换取生命延续”的决定不是我做的,如果有可能的话,我还是更愿意把自己留在沙漠里。回输了R噬菌体之后会怎么样呢,即使是以百倍的速度恢复过来,我的灵依旧在飞舞,而肉体能够冲破束缚么?我不知道。

明天会好么?我甚至不敢想明天。但是明天还是会到来。

晚安。

最后是本周的文章和播客推荐:

「爱在」:亲密关系是独立女性的绊脚石吗?| 螈龙猹话会 019

包含剧透,收听请先阅读shownotes。这期播客还是回应了我一些浪漫幻想以及困惑。如果没有时间看完电影的话听一听可能是不错的选择。

很治愈向的一个视频。以及,很喜欢这样的家庭关系。

如果你觉得喜欢,欢迎把文章分享给朋友们。

可以在这里给我的牛奶箱投递信件。

周末愉快。