[2023.06.21]为夏至——金钱

To 夕立,

首先,想和你分享些私密的记忆片段。

你有没有去过批发市场?我去这里的机会不多,但是每次都会觉得印象深刻。

一般去那里是陪爸爸进货。

路面是狭窄的,街缝里也有脏水。我始终记得在一个非常炎热的午后,阳光刺眼。

我们见着一个打着赤膊的男人穿着裂口的蓝拖鞋。低着头、弓着腰,背着3层楼高的纸壳从楼洞里穿过。太高了。所有人都给他让路。

我还记得我的惊诧:这些东西到底重还是不重?怎么放在他背上的?这东西怎么放下来?

所有人都给他让路,又急匆匆的忙自己事情去了,他们一点不惊奇。

我只是盯着这一切发呆。

没穿衣服的男人身上的汗在反光,其他穿了衣服的人他们匆匆忙忙的离开,花花绿绿的衣裳半点不好看。到底是衣服没有配上人,还是人没有穿对衣服,然后发现都不是。衣服的功能在这里不过是遮体,不过是御寒,大家根本没工夫考虑好看。

如果见过这样的光景,很难觉得我们处于的世界是富饶的。

摊贩一家紧紧挨着一家,这些地方是逼仄不透气的。有些低矮的地方得弯腰、需要侧身。我一般很少喝水,因为找个厕所有时候需要走到另外一栋楼,一般来说远远的都可以闻见尿骚味。进门的处灯光昏暗,灯泡里面都是黑黑的,里面更黑,感觉脚下有水,有时候也说不清是水管漏了还是什么。我静静地跟着走,排队。盯着前面的阿姨臃肿的身体发呆,像门板一样的阿姨,腰间的肉波浪一样鼓出来。

我们家要买的东西不太多,我和我爸走两趟一般就可以搬上车了。有时候搬东西的时候会觉得很难过,因为东西好像有点太重了。但是看着我爸拿的东西比我还多,又想到背了3层楼高的纸板的男人。我也说不出什么叫苦连天的话,甚至不好意思休息,所以直接走快一点,这样拿东西的时间就变少了。提重物便是越休息越累。

你知道成都美人总是比较常见的。这些小批发市场尤其多。

都过去快15年了,我都还记得那个中午的一瞥。一个绿色衣服的姐姐,她带着廉价的塑料加金属的首饰,却像是带着真正的宝石,她坐在一堆麻袋中间,我很担心她娇白的皮肤会被划伤。她怎么可以那么好看?我偷偷给旁边的妈妈说。妈妈说,我看见了,一般吧。然后我突然发现,确实如此。这里不缺少娇美的女孩子,尤其在服装批发片区,貌美的女子是常见的,甚至比在大商场更常见。那时脑子里就是一句:荆钗布裙不掩国色。

之后又长大些,过了青春期,开始懂得这种美丽背后的残酷了。开始懂得伤心了。

还有一个印象很深的事,是小区门口捡垃圾的阿姨。

小时候,小区门口的垃圾桶还是那种蓝色的大铁皮垃圾桶。那时会有2-3人结伴捡废品为生。

其中有一个阿姨、可能也可以喊姐姐,她生的特别美。感觉她和我妈妈年纪差不多。她眼睛特别漂亮、黑亮的头发垂在腰间,玫瑰一样的嘴唇,我觉得她特别美,可能比我妈妈更美貌。她捡垃圾是把耳旁的一缕头发撩到背后再弯腰去捡。那一举动模样显得头发更黑、腰肢更柔软。发现我看她,她一瞥,我发现她眼珠子在阳光下看着像玻璃珠子一样好看,眼神冷冰冰的。她和同伴说话的声音很轻,我听不清,然后她们走了。

之后发现她是有孩子的,和我一般大。皮肤偏黑,但是也是貌美极了,黑蝴蝶翅膀一样的睫毛,和妈妈一样玫瑰花瓣一样的嘴唇。她其实更像爸爸,一个皮肤偏黑、极其高挑俊俏的男人。有次补课回家,我发现他们三人睡在路边,那个貌美的姐姐一点不冷漠,看着孩子和丈夫一起玩笑,她显得非常温柔漂亮。他们旁若无人,我看的反而羞怯了,感觉闯入了别人家,加快脚步走了。也遇见过这个男人去卖矿泉水瓶,卖完了,倜傥的把麻袋搭载肩上,潇洒的走了。我盯着他背影发呆,觉得这一家人看着都极其风流。越觉得美丽风流,越觉得别扭,因为他们一家都拾荒,那个女孩子没有去上学。

蓝色的大铁皮垃圾桶暴露在空气中总是有异味,很快就生锈了。于是铁皮垃圾桶换成了塑料的、顶端有盖子的垃圾桶。之后,我也没有再见过他们一家了。

这些记忆我觉得和金钱这个话题很相关。

如果大家都有很多很多的钱,我的心里也不会觉得悲伤了。

》》》

说完故事,我想到之前和朋友的一段对话。

其实被问到过:你知道现在有人在受苦吗?

“我知道,我现在在去健身房的路上,对于受苦者我不知道该怎么办。但是我知道我现在需要去锻炼,因为我发现我锻炼之后学习会更认真,然后身体会好一些不生病,就不用去医院,就会少花很多钱。学习好一些,不挂科、顺利毕业,我爸妈就也可以少花点钱。”

很多事我知道,可是我不知道该怎么办,我自己该怎么办,我也不知道。

》》》

关于金钱和礼物,我也有一些想法。

我觉得钱真的是很重要的,我也喜欢钱。因为如果没有了钱,我不知道该在世界上如何生活。

我认为金钱确实是表达爱非常诚恳的一种方式,因为谁的钱都不是白白来的。对于自己珍视之人,总是愿意倾囊相助。对于喜欢的人,自然是什么喜欢的、好的东西都想放在他/她面前。而至于礼物其中的情谊即可以用金钱衡量又不可以。毕竟如果在日常生活中一个人如果总是会想到你,一块石头,一小束花,遇见了好吃的点心多买一个带给你,那么即便这个好吃的小点心不小心被他/她碰坏、压碎了一些,也是又美又好的。这样的东西即便便宜的也不会是廉价的。所以对于相互相爱的人,礼物就是自然而然、锦上添花的。而若本来就不喜欢、不疼爱,相处就是无聊时找乐子,无论便宜的礼物还是贵的礼物都是打发。

但是无论怎么说,我认为金钱应该是通向最终目的的一个工具或者一个环节,而不应该是目的、意识的本身。

易得无价宝、难得有情郎。对我来说,这里的情郎是情人、是朋友、是家人、是为世界和个人理想而奋斗终身的人。人的寿命是有限的,能赚取的钱财是有限的,但是痛苦的事物和美好的事物都是无限的。

小乙敬上(2023年6月7日)

为什么会有这个主题?

朋友小智的理由是:

“为什么会想到金钱这个话题,一个是因为我是坚定的唯物主义者,二是因为我是金牛座(哈哈)因为在我的观念里,只要你还在这个社会中生活,你就不可避免的会被卷入各式各样的经济链条之中,钱是避不开的话题,从古至今皆是如此。很多大趋势比如女权运动的兴起,其实跟金钱有很大的关系,没有经济的蓬勃发展就不会有女权运动,而经济发展了,爆发女权运动更是一贯的趋势。当然女权太极端之后一定会伤害到自身的利益,这是另一个话题哈哈。

另外,一个人对金钱的态度其实也能折射出一部分家庭相关的东西,虽然可能只是管中窥豹。就像人民的名义里的赵德汉一样,一句穷怕了,可以说影响了他的整个人生。反正每个人对金钱的观念可能都有不同,这样的文章想来肯定会有些意思。期待。”

给小乙:

我记得很早之前听你说过你成长过程中的金钱观教育,家人会刻意把零零散散多多少少的现金放在家中各处,餐桌上沙发上进门处,这样你从小就会意识到钱不是多么了不起的东西,踮踮脚伸伸手就会得到,长大后就不会为了一支口红而谄媚一个陌生人。这些细节在我听来总是羡慕的,只因在相同的成长时代中,我是那个因为几个零钱被母亲怀疑的对象。

很小的时候,曾在家中发现一个破破烂烂的词典。我问母亲为何仍留着并且格外珍惜它,她说,这是许多年前我的外婆为了三个还在上学孩子,咬牙卖掉了犁地的牛,换来的。母亲的两个哥哥带着词典去上学,然后轮到了我的母亲。离开了学生身份后,她也一直把这本词典带在身边,也许内心里还在等待一个继续学业的机会,也许只是为了哀念那头牛。

在那个以万物为刍狗的时代,出自这样的家庭,为了穿得暖和吃上热腾腾的饭菜,就费尽了心血与精力——想必母亲曾如此意识到了现实的悲凉与残忍,于是紧紧握住了婚姻,握住阶级跨越的钥匙,离开了家,去到陌生的另一个村子,独自面对不亲却密的公婆——那一年,她只有22岁。

你在来信中提到的批发市场,我的童年中有一部分与母亲共度的时间,就是在那样的背景中。母亲没有太高的学历,却拥有超能力般,能在那样各种味道混杂的小房间中创造出属于自己的谋生之道。你的来信中所述的娇美憔悴、肤白瘦弱的女性们,在我童年的那段记忆中是极其具体的图像,伴随于此的还有难听到怎么都学不会的脏话,以及从那时就习得的砍价还价的谈判技巧。

你的朋友小智说得没错,一个人对金钱的态度折射出背后的家庭。我明白母亲幼时也曾是不被重视的女儿,明白我们家不用再反复搬家前她过得有多辛酸——而水做的冰块会被水滴穿,是不是深切的母爱,也会同样把刺裹进关切中?

渐渐就有了关于母亲的梦魇,关于金钱的梦魇。小学时的我站在母亲面前垂着头讨要一些零花钱,她却怀疑是我看到了她钱包里崭新的现金。初中时的某一天晚上,母亲翻遍了整个家里找不到她的手机,第二天刚醒来就是她无端的指责“为什么要在房间里偷玩她的手机”——只因她无论如何都不相信,那晚的我只是在房间里磨磨蹭蹭地一边画画一边做作业。

再后来,我读高中时的某个周日,我的爷爷奶奶家在大白天出现了入室盗窃。盗贼认准了那天无人在家,大摇大摆把奶奶家的防盗门撬开,翻箱倒柜带走了爷爷年轻时引以为豪的铂金胸章。母亲向我转述了这件事,沉下语气,微妙地问我,那天你去干什么了。我哑言说不出口无法自证,更无法向母亲坦言那天下午我在哪里——只因那天在我的卷轴中,我喜欢的男生以同样的情愫回应了我,少女时的我正贪婪着他看向我的眼神。

那样的怀疑到底是出于爱还是恨,妈妈是厌恶着我的吗,我是一文不值的吗——彼时无法离开家的我,找不到答案,只在这无限的挫折中学会不再看向母亲的眼睛。大学的最后一个学期,就迫不及待开始了工作。那是并不公平的工作,更不在我预期的职业生涯中,也只有克制住厌恶,只因这份工作能让我不再低垂着头,向父母讨要一份从来都不该属于我的零花钱。即使母亲早就忘记了是什么样的话语成了我的疤痕,我就这样成了不谙世事的大人。

而正是在这份工作中,见到了太多以为金钱可以解决一切的人。在这些人的身上,金钱从来不一定是表达爱的诚恳的方式,对他们来说,即使金钱来之不易,但能用钱解决的事情,一定是最简单的事情。因此,见过他们利用钱胁迫他人,见过他们用名为钱的数字把其他人分类。以及最常见的,用金钱掩盖自己的蒙昧、无礼和刚愎自用。像极了电影“寄生虫”中的富人们,不该被简单地归因于有钱使他们善良,而是钱成为了他们人性的滤镜,本性的恶意就不再刺眼了。

现在的自己没有太多存款,每个月的收入没有多到让人傲气,更不至于少到要落入困苦的陷阱。即使再也不开口向父母要钱,即使时不时也必须舍得花钱满足父母的物欲,我仍然不是让他们心满意足的女儿。我们不过是向死而生的普通人类,归西之际什么也带不走——想清楚这一点之后,对钱的态度就渐渐变得通脱了许多。

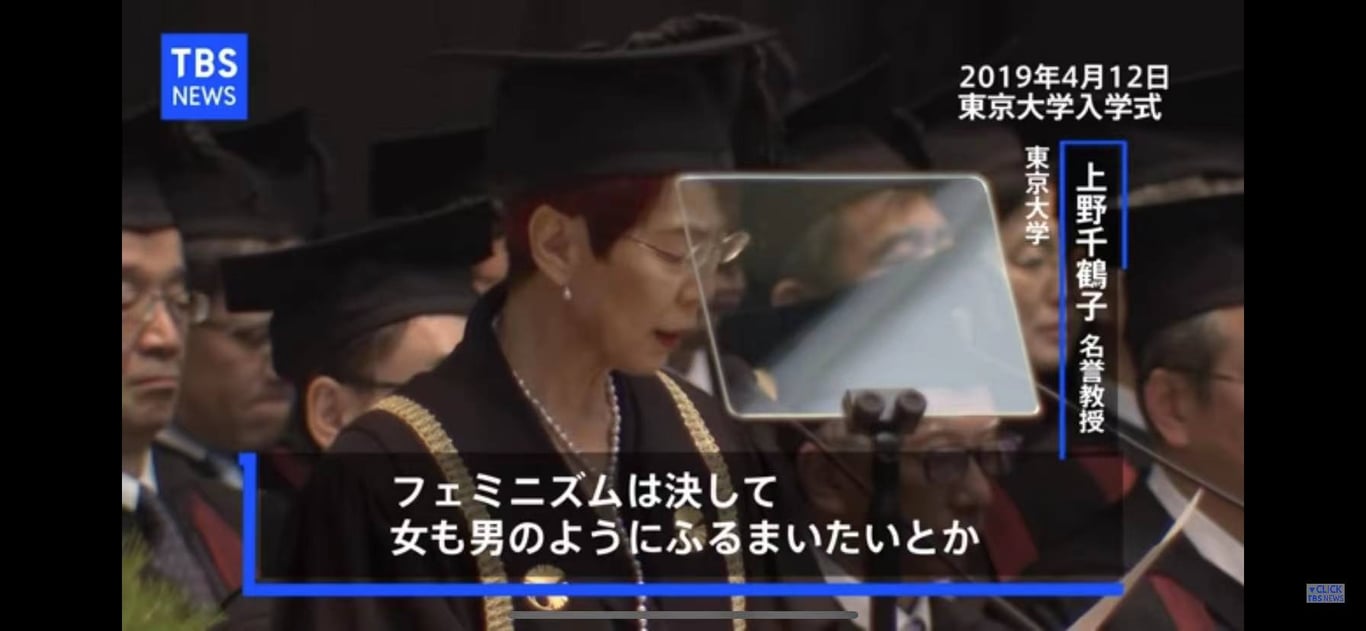

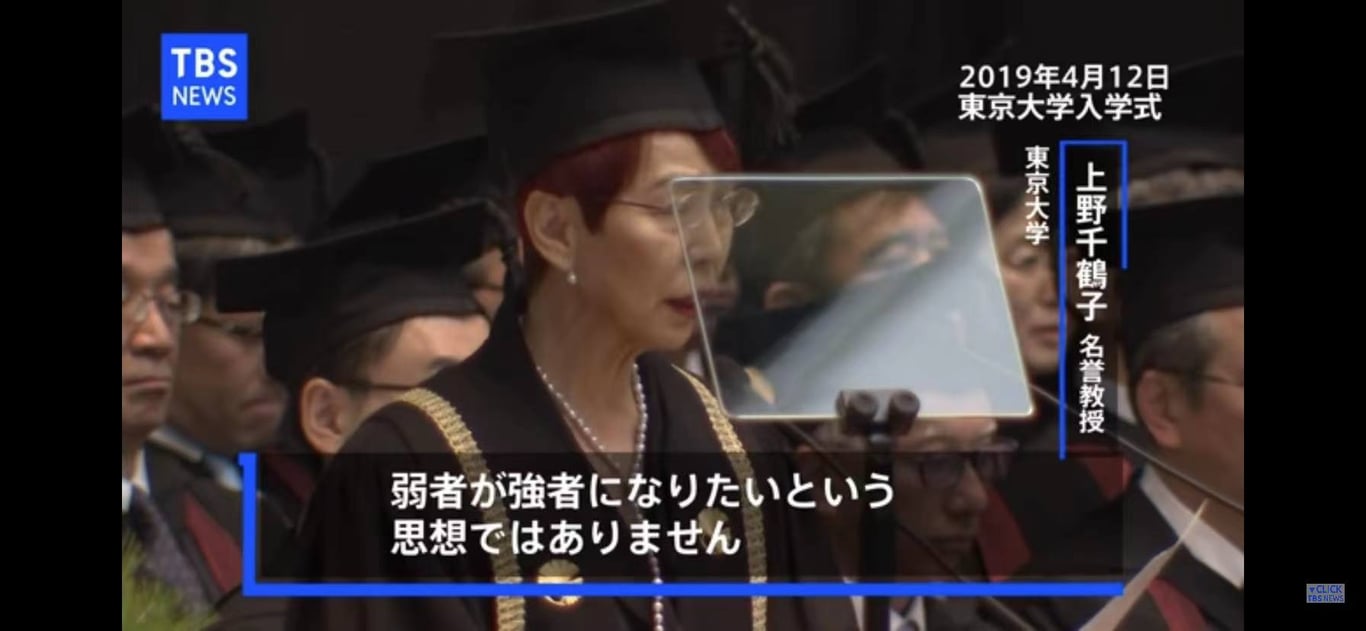

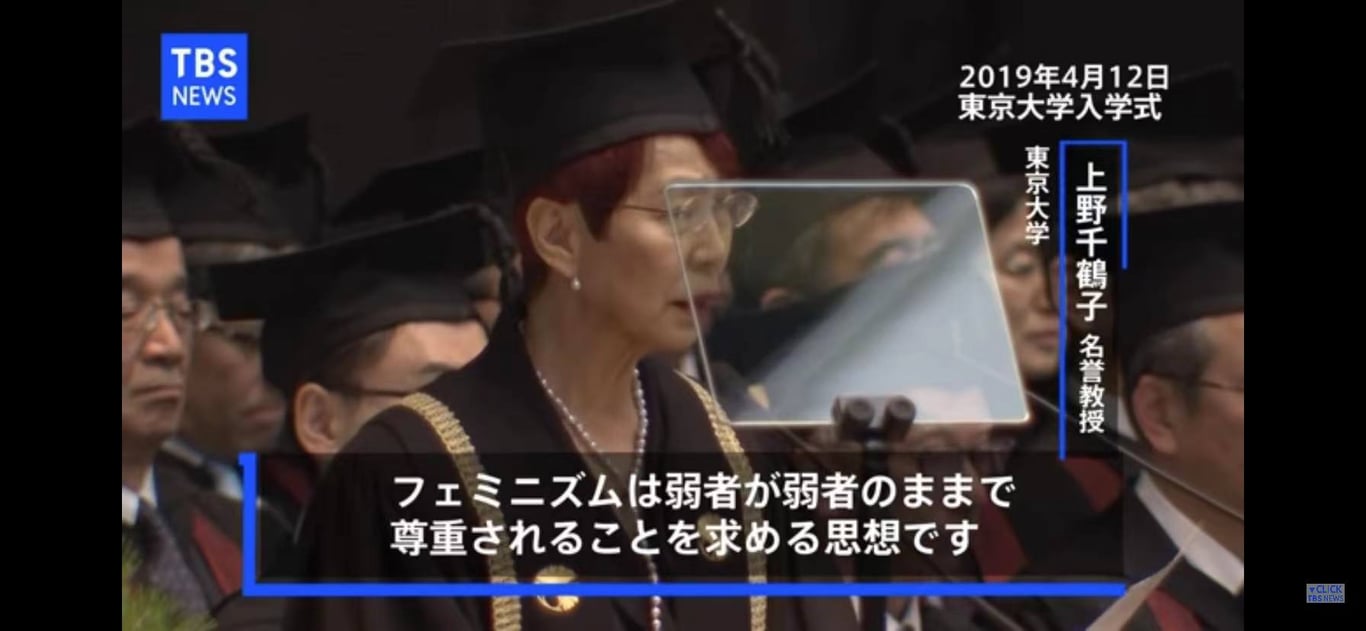

女性主义也不再仅仅为自己提供性别角度,而是如上野千鹤子教授所言,要让弱者也有生存与被尊重的权利。这一思想也影响了我的金钱观,在理论与意识上的自觉之间迷茫了一段时间后,找到了属于自己的答案——我要每月定期去帮助受困于金钱与生活的女性,即使与她们素未谋面只有网络上的来往,也足够相信她们是值得被帮助的。比如许多人都知道她名字的巫山童养媳受害者马冸艳,同时也是一位带着自闭症女儿的单亲妈妈。自从知道她开了微店卖水果之后,每个月都要在她的店里去消费一笔。还认识了一位做动物救助的姐姐,在偏僻的小村里和她救助的一百多只狗狗生活,每个月转账给她以支持毛孩子们日常开销。

我深知自己能做到不多,而在这些极其有限的帮助中,达成了与自己的协议。自由、幸运、友情、梦想和人性都不是钱可以换来的,但是钱可以做到的,是利用每一笔出账,一点点创造一个朝向弱者的、更加理想的世界。用持久地自省,把理论敲碎,放进日常生活中。

夕立(2023年6月15日星期四)