异国情调的边缘地带

Lesley A. Martin 真是一位好编辑。她节选了土耳其作家奥尔罕•帕慕克(Orhan Pamuk)《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》书中第十章「呼愁(Hüzün)」,作为艾力克斯•韦伯(Alex Webb)摄影集 Istanbul: City of a Hundred Names 的结尾。恰如其分,堪称点睛。

「呼愁」并非孤独个体的忧郁,而是一种无法与外人言说、 深深弥漫在市民生活细枝末节的集体情绪。不同于金碧辉煌的欧洲名城,伊斯坦布尔人生活在历史的废墟中。所有令旅客赞叹的景观,都无时不刻地提醒着市民,奥斯曼帝国荣光不再。历史不是今日之妆点,而是虚空的虚空,任由人们在衰落、困苦中听天由命。呼愁不曾放过他们。

对于韦伯这位美国摄影师而言,伊斯坦布尔则是富含异国情调的边缘地带。1998 年初次造访便流连忘返,自此几度重游,用他最擅长的彩色胶片记录下世纪之交的古城百态。韦伯自言被伊斯坦布尔地处亚欧边陲的「边陲性」所吸引,而这评价,恰恰与帕慕克书中的情绪形成鲜明对照。

土生土长的帕慕克怎么会这样想呢?我们是拜占廷帝国的中心,我们是奥斯曼帝国的中心,只是在近代化过程中被西方所击败。毫不过分地说,「边陲性」正是伊斯坦布尔集体忧伤(hüzün)的源头。

Lesley A. Martin 编辑的高明也高明在这。

他们的分歧当然不止于此。

当韦伯以外来者姿态,在浮光掠影中捕捉伊斯坦布尔浓密的色彩时,帕慕克却直言,伊斯坦布尔是一张黑白相片。

我们常认为,黑白摄影更擅于揭示题材、构图的本质之美。殊不知黑白也是颜色,它们暗含忧郁的滤镜,几乎可以为任何主题前置严肃的意味。那么反过来想想,韦伯彩照里的景与人,若是在剔除黑白滤镜后依然嗅得到暗自神伤,岂不更接近于帕慕克记忆中的真相?

我在先前文章《在场证明》里曾提到创作者的在地性问题。帕慕克的书《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》便是很好的例证。特别是如下一段,可算作文字上的极繁主义,洋洋洒洒、放弃排版,不厌其烦地呈现出了「呼愁」的外在——

……但此刻我想描述的不是伊斯坦堡的憂傷,而是反映出我們的 「呼愁」,我們自豪地承擔並作為一個社群所共有的「呼愁」。感受這種「呼愁」等於觀看一幕幕景象,喚起回憶,城市本身在回憶中成為「呼愁」的寫照、「呼愁」的本質。我所說的是太陽早早下山的傍晚,走在後街街燈下提著塑膠袋回家的父親們。隆冬停泊在廢棄渡口的博斯普魯斯老渡船,船上的船員擦洗甲板,一隻手提水桶,一隻眼看著遠處的黑白電視;在一次次財務危機中踉蹌而行、 整天惶恐地等顧客上門的老書商;抱怨經濟危機過後男人理髮次數減少的理髮師;在卵石路上的車子之間玩球的孩子們;手裡提著塑膠購物袋站在偏遠公車站等著永遠不來的公車時不與任何人交談的蒙面婦女;博斯普魯斯老別墅的空船庫;擠滿失業者的茶館:夏夜在城裡最大的廣場耐心地走來走去找尋最後一名醉醺醺主顧的皮條客;冬夜趕搭渡輪的人群;猶是帕夏官邸時木板便已嘎嘎作響、如今成為市政總部響得更厲害的木造建築;從窗簾間向外窺看等著丈夫半夜歸來的婦女;在清真寺中庭販售宗教讀物、念珠和朝聖油的老人;數以萬計一模一樣的公寓大門,其外觀因髒污、鏽斑、煙灰、塵土而變色;霧中傳來的船笛聲;拜占庭帝國崩潰以來的城牆廢墟;傍晚空無一人的市場;已然崩垮的道堂「泰克」(tekke);棲息在生鏽駁船上的海鷗,駁船船身裹覆著青苔與貽貝,挺立在傾盆大雨下;三九嚴寒從百年別墅的單煙囪冒出的絲絲煙帶;在卡拉達橋兩旁垂釣的人群;寒冷的圖書館閱覽室;街頭攝影人;戲院裡的呼氣味道;曾因金漆頂棚而粲然閃耀的戲院如今已成害羞靦腆的男人光顧的色情電影院;日落後不見女子單獨出沒的街道;南風襲來的熱天裡聚集在國家管制的妓院門口人群;在商店門口排隊購買減價肉的年輕女子;每逢假日清真寺的尖塔之問以燈光拼出的神聖訊息,燈泡燒壞之處缺了字母;貼滿髒破海報的牆壁;在任何一個西方城市早成古董的五○年代雪弗蘭、此地成為共乘出租車「巴姆」,喘著氣爬上城裡的窄巷和髒街;擠滿乘客的公車;清真寺不斷遭竊的鉛板和排雨槽;有如通往第二個世界的城市墓地,以及墓園裡的柏樹;傍晚搭乘卡迪廓伊(Kadıköy)往卡拉廓伊(Karaköy)的船上看見的黯淡燈光;在街頭嘗試把同一包面紙賣給每個過路人的小孩;無人理睬的鐘塔;孩子們讀起鄂圖曼帝國豐功偉業的歷史課本,以及同樣這些孩子在家裡挨的打;人人得待在家中以便彙編選民名單的日子;人人得待在家中接受戶口普查的日子;突然宣布宵禁以便搜找恐怖份子,於是人人誠惶誠恐地坐在家裡等候「官員」 的日子;報上無人閱讀的一角刊載的讀者投書,說在附近矗立三百七十五年的清真寺,圓頂漸漸塌陷,問何以未見國家插手干涉;繁忙的十字路口設置的地下道;階梯破敗的天橋;在相同地點賣了四十年明信片的男子;在最不可能的地方向你乞討、以及在同一個地方日復一日發出相同懇求的乞丐;在摩肩擦踵的街上、船上、通道和地下道裡陣陣撲鼻的尿騷味;閱讀土耳其通俗報〈自由日報〉(Hürriyet)上古金(Güzin)大姐專欄的女孩們;在夕陽照耀下窗戶橘光閃爍的于斯屈達爾;人人尚在睡夢中、漁夫正要出海捕魚的清晨時分;號稱動物園的古爾韓(Gülhane)公園,園內僅有兩隻山羊和三隻百無聊賴的貓懶洋洋地待在籠子裡;在廉價的夜總會裡賣力模仿美國歌手和土耳其名歌星的三流歌手,以及一流的歌手們;上了六年沒完沒了、厭煩的英文課後仍只會說「是」和「不」的中學生們;等在卡拉達碼頭的移民;散落在冬夜冷落的街頭市場上的蔬果、垃圾、塑膠袋、紙屑、空布袋和空盒空箱;在街頭市場怯生生講價的美麗蒙面女子;帶著三個孩子辛苦地沿路行進的年輕母親;十一月十日清晨九點零五分,整個城市停頓下來為紀念土耳其國父而致敬,同時在海上嗚笛的船隻;鋪了許多瀝青而使台階消失的卵石樓梯;大理石廢墟,幾百年來曾是壯觀的街頭噴泉,今已乾涸,噴頭遭竊;小街上的公寓,我童年時代的中產階級家庭——醫生、律師、老師和他們的妻子兒女們——傍晚坐在公寓裡聽收音機,如今同樣的公寓中擺滿針織機和鈕扣機,擠滿拿最低工資徹夜工作以交付緊急訂單的年輕姑娘們;從卡拉達橋望向埃郁普的金角灣風光;在碼頭上等顧客上門時凝望風景的「芝米」小販;所有損壞、破舊、風光不再的一切;近秋時節由巴爾幹半島和北歐、西歐飛往南方的鸛鳥,飛過博斯普魯斯海峽和馬爾馬拉(Marmara)海上諸島時俯瞰整個城市;國內足球賽後抽煙的人群,在我童年時代這些球賽始終以悲慘的失敗告終;我所說的正是這一切。

(繁体中文版译者:何佩桦)

在阅读帕慕克的途中,我在电视上观看了 2023 年欧冠决赛,所在地正是伊斯坦布尔。航拍下的球场光鲜亮丽,和现代化欧洲并无二致。至少在这个游戏里,土耳其的世俗主义者们达成了一个世纪以来的夙愿:成为西方的一部分。属于伊斯坦布尔的所有呼愁,被夜幕一概隐去。

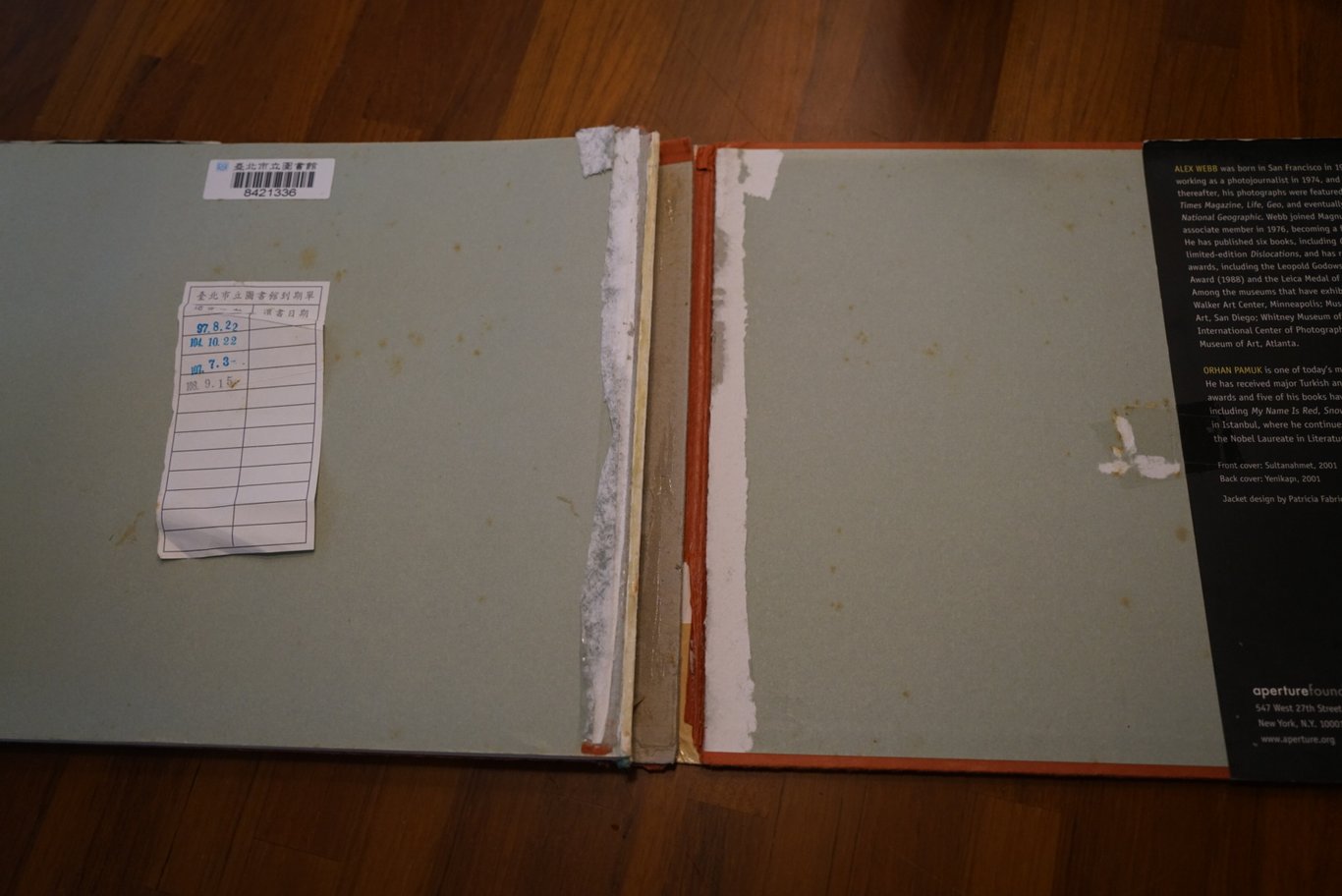

再看图书馆借到的这本韦伯摄影集,年久失修,装帧竟也露出了帕慕克笔下的 hüzün 气象。

李源

2023.6.13

感谢你的阅读。如喜欢这篇文章,请不吝点赞、评论、并转发给可能感兴趣的友人和群组。你的反馈、与持续增长的读者群体是我创作的直接动力。

欢迎访问我的个人网站 theebb.substack.com 并订阅。