赛先生在中国:认知比制度更重要

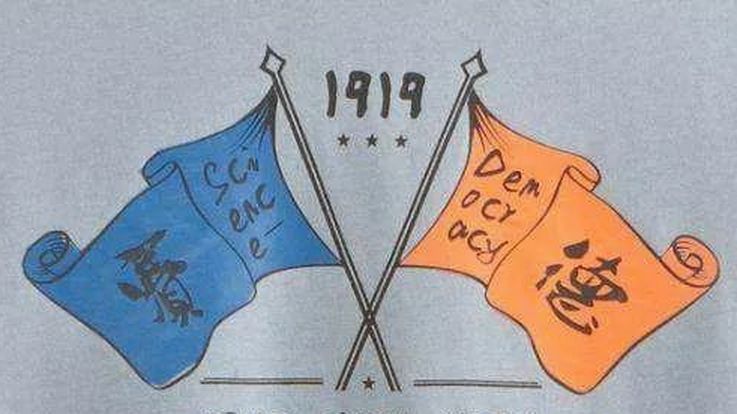

中国近代新文化运动对传统文化进行了猛烈的抨击和批判,特别是集中批判以“三纲五常”为核心的泛政治礼教,批判的武器就是造就现代文明的两大利器:德先生和赛先生,德先生是指民主(Democracy),赛先生是指科学(Science)。两者相提并论,也说明两者构建现代文明社会的重要性不相上下,但纵观历史,德先生屡遇挫折,终至现代停滞不前;反观赛先生貌似得到重视,但也只限于自然科学领域,在文化的重构上,并没有建立必要的规范,这也反过来制约了德先生的施展。事实也证明,赛先生的缺位,民智难以开启,认知得不到提升,在旧文化的丛林中,仍没有办法确立文明的社会民主制度。

现代文明源于西方,如果从人类文明发展角度看,本应属于人类共同的财富,不应有地域的限制,对于物质性的发明创造不难理解,就像二千年来中国的四大发明,虽由中国人发现及最早使用,但也走向世界,被各地人民所共享。那么,人权和自由这些精神人文的价值也应该与物质财富一样,可以由中国人所享有,因为无论东方人、非洲人、还是其他种族,都具有相同的人性,并不比西方人多或少。但现实的是,具有古旧历史的社会走向民主体制的路异常艰难,问题出在那里呢?

值得我们注意的是,西方人在确立民主制度之前,存在着一个追求个人自由和科学方法的启蒙时代,他们非常注重理性思维和科学研究的方法论探求,“工欲善其事,必先利其器”,这个“器”是指工具,在科学研究和理论思维上就是方法,所以“赛先生”不单只是指数学、物理、化学等这些科学研究成果,更重要包括其思维和研究方法,而且后者对于提高人们的认知更为重要。

我们可以回顾一下欧洲启蒙时代发生的几件大事,一是英国培根于1620年出版了《新工具论》他针对古希腊的亚里士多德的《工具论》中关于逻辑知识,提出了新归纳法的科学认识方法,从而奠定了科学以经验观察统计为基础的科学研究方法,促进了科学研究的建立和发展。随后,英国涌现了从洛克到牛顿的一大批经验论的科学家和思想家。

二是与此同时,欧陆根据自己的学术传统,也出现笛卡尔等一批以推理和思辨为特点的思想家,其中笛卡尔发展了新演绎法,在科学思维方法上超越古希腊罗马思想家,后来与英国的经验派互相融合,使科学研究方法更趋完善,科学进入了突飞猛进的时代。

三是在十八世纪后,这个新思维方法论开始越出科学研究的范围,进入了社会和历史的领域,出现了理性主义时代,这个时代以批判为其特点,对以往宗教的、政治的、社会的观念和理论,用理性的科学方法进行全面的分析、抨击和淘汰,例如康德的批判理论最为全面和完整,被誉为理论上的“哥白尼式革命”,康德理论最后归结为人的理性和人的自由,人以理论分析和认识自然和社会,能在社会中自由地发表自己的思想结论。经过这个理性认识为主的批判时代,提升了人们对社会各领域的认知,使古老的欧陆旧世界脱胎换骨,最终催生了广泛社会民主运动,以革命(法国)或王室改良等各种方式,推动欧洲各国向民主社会的转型。可以说,没有理性时代,受封建王室贵族统治的欧陆各国和世界仍堕黑暗长夜中,说明认知是一切社会变革的重要前提,特别是长时间处于守旧的专制社会。美国建国也从另一方面印证了认知的重要性,在建国前后,由于当时政治精英普遍拥有宪政民主的先进理念,他们摒弃了陈腐的封建体制,直接建立了民主制度,并通过不断完善,最终成为强大的新国家。

所以说,对传统长期积累的旧观念体系进行理性主义的批判,提高人们的认知水平,是传统社会进入现代文明社会的重要前提。近代中国曾发生过一场新文化运动,当时人们也倡导民主自由的理念,对中国传统思想进行批判,甚至喊出了“打倒孔家店”的直接口号,但现在回头看来,这些还只是感性的表面的简单否定,只是表达了对传统理论进行批判的意向,并没有继续运用新的理论思维和方法深入细致地进行分析和批判,半途而费;但是,任何理论并不可能简单的一句口号就能打倒,更不可能用一种全新的理论代替原有的深植于人们头脑和生活中传统理论,所以説,中国的启蒙仍在路上,对传统理论的研究和批判,仍需要不懈进行理论工作,其中第一步就是要引入现代的理论逻辑方法论,对传统理论进行深入彻底的剖析和批判。

现在统观中国传统理论,不可否认的是,中国传统学术和文化的理论缺陷是很明显的,就是缺乏理论思维和逻辑,主要表现为:

1、论断式的表述。古人讲述和著书,都以简短、不容置疑的语句说出自己论点,这是正确性和权威性的重要来源,古汉语字少、艰深理解,这无形促使了学生对老师的依赖,像各行各业中存在的“祖传秘方”,致使古汉语长盛不衰,直到清代覆灭才被白话文所取代。这无疑增加了学习者和阅读者的认知负担,导致人们的智力停滞不前、难以提高。

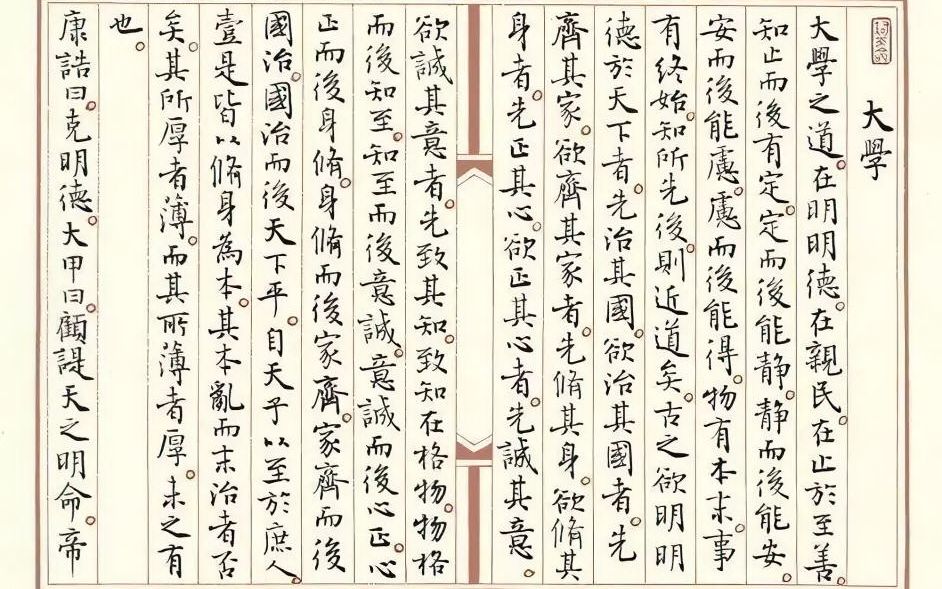

2、不重视结论的论证过程。古人论述的许多观点是跳跃性的,或取自句子的排比,或取自与自然现象的类比,或取自古贤或官府的权威,但就是缺乏逻辑与科学方法。比如直到现代仍被许多人奉为金句的修成圣人的儒家名言:“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。这是八件事,从儒家的解释上看,前者是后者的前提、基础,后者是前者的结果,但从现代思维来看,果真如此吗?这些事情之间的关系是因果关系吗?这中间是否需要进行理论的、实践的或历史经验的论证?历史上的中国人都屈从于盲目的权威,致使千百年来的拥有聪明才智的人们走在错误的道路上,最后一事无成。

3、自我本位主义。千年历史造就了天朝上国在东亚的朝贡体系,也造就了自傲而封闭的文化心态,始终抗拒与外界的沟通和相互学习,造就了一代又一代唯我独尊的庸才,不但自己停步不前,而且也堵塞了所有通往新知识的通道。

4、落后的学术研究方法。儒家长期占居文化的中心位置,标榜以孔子思想的继承者自居,经过历代儒生的努力,终于将孔子抬上“圣人”的位置,成为不可置疑的象征,那么,“为尊者忌”的政治正确,使后世读书人不敢越雷池半步,没有人胆敢去质疑孔老夫子的半个文字,不懂的或错误的地方也存而不疑,因陋就简,人云亦云,学术的研究方法不可能理性、自由的“我注六经”,反而是摘取圣人只字片语和一知半解的“六经注我”,这种每况愈下的自我约束,实际是一种文化上可怕的自我窒息,在这样一种不断堕落的文化氛围下产生的政治,不可能有自由主义制度的萌芽。

故此,传统旧文化的强大惯性,致使这项批判工作的开展异常困难,这就不难理解,近代的启蒙运动在真正的批判工作还未开展,传统理论就已经漫天盖地地回潮了:民国初年的康有为力倡的孔教运动以及一直到现代的各种“新儒家”的出现,新儒家或倡儒、道、釋三家的融会,或倡中国哲学与康德、黑格尔等西方哲学的融通,但各种回潮仍是雷声大雨点小,因为他们使用的思想工具不是近代以来锻造出来的新颖理性方法,如他们看重的是康德的先验哲学部分,而不是他的理性批判精神和方法,重堕了“六经(康德哲学)注我”的俗套,最终只是给旧理论穿上时髦的西式哲学外衣,不能以理性的锐光穿透古旧学问的铠甲,就像用一种光影的作了外部的投射,在陈腐的儒家理论上镀上一层现代哲学用语的神秘晕光,最终只能回归脱离现代生活的喃喃自语。没有“赛先生”进驻学术领域,就没有文化的真正反思和批判继承,更没有现实政治的新思维和新图景。