在柏林读中国研究,第一学期存活确认

作者 | 林宇东

在德国读中国研究(Chinastudien)是一种怎样的体验?

可能在我回答这个问题之前,会先被问另一个问题:一个在中国出生并长大的中国人,为什么要去德国读中国研究?对此暂且按下不表,待我把这学期的就读体验分享得差不多了再来回应。

我是在柏林自由大学(Freie Universität Berlin)读中国研究,第一学期的课程已经全部结束。由于我是汉语母语者,再加上在中国读过汉语言文学,所以免修了总共55个学分(Leistungspunkte)。也因此,理论上这学期我只需要选两门导论课和一个没能免掉的语言模块(包含了汉德翻译的内容,所以系不允许我免修)。剩下的就是一些接近于公选课的东亚研究模块(Ostasien)、ABV模块(全称Allgemeine Berufsvorbereitung,实习以及一些职业相关的培训)、Affiner Bereich(选修别的专业的专业课)等。那岂不是太无聊了?

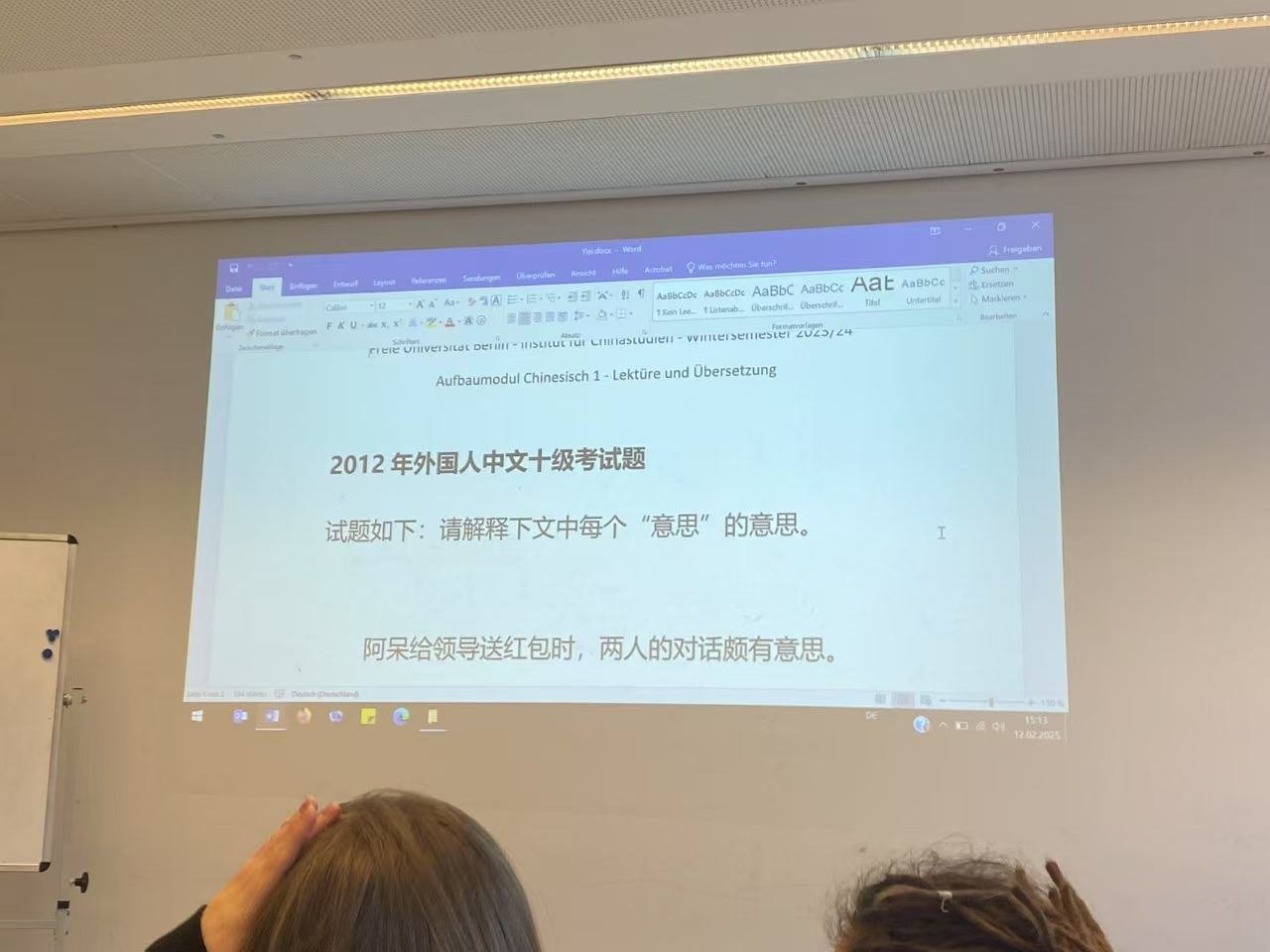

所以我跨学期选了进阶模块(Aufbaumodul)和加深模块(Vertiefungsmodul)中的Seminar,包括中国与东亚的国际关系、中国社会发展与变迁,以及中国与世界经贸关系。这些课的同班同学里既有和我一样也是第一学期的,也有第三或第五学期的学生。因此可以说,经历过这一个学期的学习,我已经多少清楚FU Berlin中国研究系的学生对中国的学习与了解到底到哪儿,而系的专业课又是怎样的。至少,在我选了的社会研究模块里。本专业模块设置里要求学生只需要选择同一阶段模块中的文化研究或社会研究的其中一个模块,而我都选了社会研究,所以文化研究的课我都没有上也无需再上了。

我选了的三门Seminar,分别由一位系里的研究员、一名客座教授以及一名在海外的博士候选人授课。中国与周边的国际关系、中国与世界经贸关系、中国社会发展与变迁,这三个主题可以说是难度依次增大的。只要你多读点媒体报道,多看点国际关系分析,哪怕你对国际关系理论一无所知你也还是能说出个几点来,不仅中国如此,德国的同学们也如此。而中国与世界经贸关系,也可以通过媒体报道去积累点素材在课上去聊,但涉及到更具体的数据、中国的经济现状乃至经济理论,还想在在课上随心所欲地装懂就不是那么简单了。而中国社会发展与变迁则更是难点,即便在第一学期的课上老师便介绍过诸如户籍制度、高考制度等中国社会现实,一些到了第三甚至第五学期的同学依然对中国的社会运转知之甚少。

有趣的是,这三位老师全都没有严格地采用Seminar的要求来组织课程内容与形式。一般来说,大部分德留所熟悉的都是一节Vorlesung搭配一节Seminar或者Übungskurs的模式,两节课内容与主题一致,但Vorlesung主要是老师在讲,Seminar主要是学生们互相就既定主题讨论。而我选的这三节Seminar大体上都算得上是Vorlesung,主要是老师在讲课,可能会搭配学生的presentation,但从未真的让学生们去主导讨论。

国际关系这门课设置了一个东亚新闻讨论环节,叫做East Asia Monitor,每节课老师会让同学们讲一下最近看到的和东亚相关的新闻,并试图用已经学到的国际关系理论来分析或评论这则新闻。也因此,这门课成为了这么多门课里最“即时”的一门。从韩国戒严令到特朗普当选,从涌入小红书的数字“难民”到DeepSeek震撼华尔街,这半年来所有你想得到的新闻都在课上被讨论过。至于课本身,老师固然介绍了比较重要的一些国际关系理论,也提供了充足的材料帮助学生进入“国际关系”这门学科,但显然看起来过于易懂的“国际局势”让同学们经常觉得自己已经“懂了”。

类似的问题在中国与世界经贸关系这门课中也能观察到。诸多与中国相关的经济乃至社会议题,已经上过导论课的同学们或多或少是有所了解的,包括中国对外开放与外资引入、股票市场与金融改革、中美贸易争端、知识产权保护等等。这些议题同样非常“吸睛”,很多同学慕名选了这门课。从他们presentation的情况来看,我相信如果缺乏授课老师在课上接近Vorlesung那样的经济及社会议题的介绍,那么他们在讨论中很难脱离维基百科和chatGPT所能提供的范围。

这一切都在中国社会发展与变迁这门课上集中爆发了。老师在课上近乎是扫盲般介绍每个专题下中国的社会历史与现实,包括但不限于改革开放、地方治理、民族、社会政策与福利、地理因素与地区差异、城乡差异、教育、婚恋、LGBTQ、媒体和一国两制等等。坦诚地说,一开始我以为这是一门导论课。但当我这学期同时也在上第一学期要选的那门中国社会研究导论课,在课上我或多或少明白为什么到了Seminar老师还有必要讲得如此之详细,而班上其他第三甚至第五学期的同学为何对这些内容的了解浅如皮毛。

在那门导论课上,课堂组织的主要形式是,课前阅读一定的文献材料,每节课让一组同学上台就该主题做长达一个小时的presentation,随后老师引导同学们对这个话题进行讨论。但其实作为外国人,在缺乏足够的指引与前置知识的情况下,他们很难对这些社会议题有足够的了解并支撑他们在课上讲这么长的时间。结果往往是他们高度依赖搜索引擎、维基百科甚至chatGPT来充实讲稿的内容,也使得他们对这些议题的认识从来就没有扎实地增进过(如果他们课外不主动自学的话),自然也就不足以在Seminar上对这些议题展开讨论。

在那门Seminar上,同班同学的发言不时让我感觉他们只在自己的世界里去理解中国,而没有尝试以内部的视角去看待并解释中国社会。迄今为止同学们最踊跃发言的一次是老师播放《非诚勿扰》的片段,同学们纷纷表示这个电视节目让人感到非常尴尬与不适,并且完全无法理解为什么那些甚至已经有房有车的女性依然要上这个节目来“相亲”,认为她们想找到合适的伴侣理应不难,无需如此大费周章。自然有挺多角度可以尝试解释这一现象,但至少作为社科专业的学生,应当对媒介的存在有所自觉,继而至少应该意识到在这个电视节目的舞台上,每个人或多或少都有自己的角色要扮演,甚至剧本大纲在开拍前已经拟好,而所有人在台上都是为了制造戏剧冲突,为这档节目增加收视率。在感受到这种尴尬与不适之后,真的要问的不是为什么这些人会如此做,而是问是什么推动着他们这么做,乃至为何这样的节目能如此受中国观众的欢迎。作为中国学生,我在课上点出了这一点,这对我来说并不是那么困难。但对于正在第五学期,即将要开始写毕业论文的同学们来说,哪怕不能完全解释这些现象,起码应该具备提出这种问题的能力。很可惜看起来他们仍缺乏这个能力。

类似的“中国学生高光时刻”在这些Seminar里比比皆是。往往我会是这个站出来从内部视角去解释这些现象,继而把讨论带到更接近议题核心的人。但正如前文所述,我是一个在中国出生并生活了二十多年的人,有很多议题我用母语可以写出很不错的期末论文,要我用英语或德语来解释同样的问题,障碍主要在语言而不在内容。一个学期下来,能让我留下一些印象的是一位女生,她补充了另一位做presentation的同学没能提到的香港移民潮问题,指出《香港国安法》的实施对香港社会的影响要更为深远。我随即补充了香港在COVID-19疫情期间的防疫失控对香港经济的伤害,继而加速了移民潮。但这样的时刻终究是少数。

这似乎更加能证明我不应该来德国读中国研究。问题是,真的如此吗?光是香港移民潮这个话题,我有可能在国内的课堂上随心所欲地发言,而不受其他学生以及学校的干扰吗?哪怕是一个不那么敏感的议题,比如LGBTQ,早在十年前我就没法在国内的大学上自如地表达乃至研究。当时我尝试在一门田野调查与写作的课程上以本校的男同性恋为研究对象来做田野,任课老师原本也同意我的选题。惟这个题目被学院得知后,任课老师受到了压力,让我停止这个题目的工作。而在如今的Seminar上,老师知道我在这个议题上有很多了解,所以课上主动询问我对这个话题有没有补充,让我得以毫无保留地向同学们分享中国LGBTQ社群各个维度的生活状态,以及为何我们不得不以这样的生活方式来存续。同样的内容,同样的工作,我在国内屡屡遭到打压,而在德国收获了支持与尊重。

还有一个很有意思的插曲可以分享。在FU的中国学生微信群上,时不时有人会问群里有没有中国研究专业的学生。而他们之所以想找这个专业的学生,要么是想知道可以如何旁听中国研究的课,要么是想知道我们系会不会举办什么和中国文化有关的活动。甚至有人问,学校里有没有人在组织一些活动改善中国在德国的形象。简而言之,他们觉得中国在国外被抹黑了,想要做点什么,觉得中国研究系是一个资源。他们是如何混淆孔子学院和中国研究系的,我就不想谈了,关键是真的有人认为中国研究系竟然不在春节、元宵节、端午节、端午节、中秋节举办活动实在是匪夷所思(原话)。更常见的则是在群里品头论足一番,觉得FU的中国研究脱离时代潮流,原因只不过是他们在自己专业的课里没能如愿听到和中国有关的内容(潜台词:夸中国有多强大)。很多时候我都很想说,你们要是翻了一下我们系的老师正在做的课题以及发表了的成果,怕不是觉得FU是一所反华大学。

与其每天和这样的“同胞”打交道,我不如待在现在的系里和一帮不懂装懂的德国同学对线。更不用提FU能链接到的学者资源真的很丰富,一个学期下来我已经听了很多校外教授与学者的讲座,有些人主攻的领域还是我非常感兴趣的。选择在FU读中国研究,实在是意料之外的“妙手”。

欢迎订阅Newsletter“不及格影迷”,免费且不受审查地阅读我的文章。