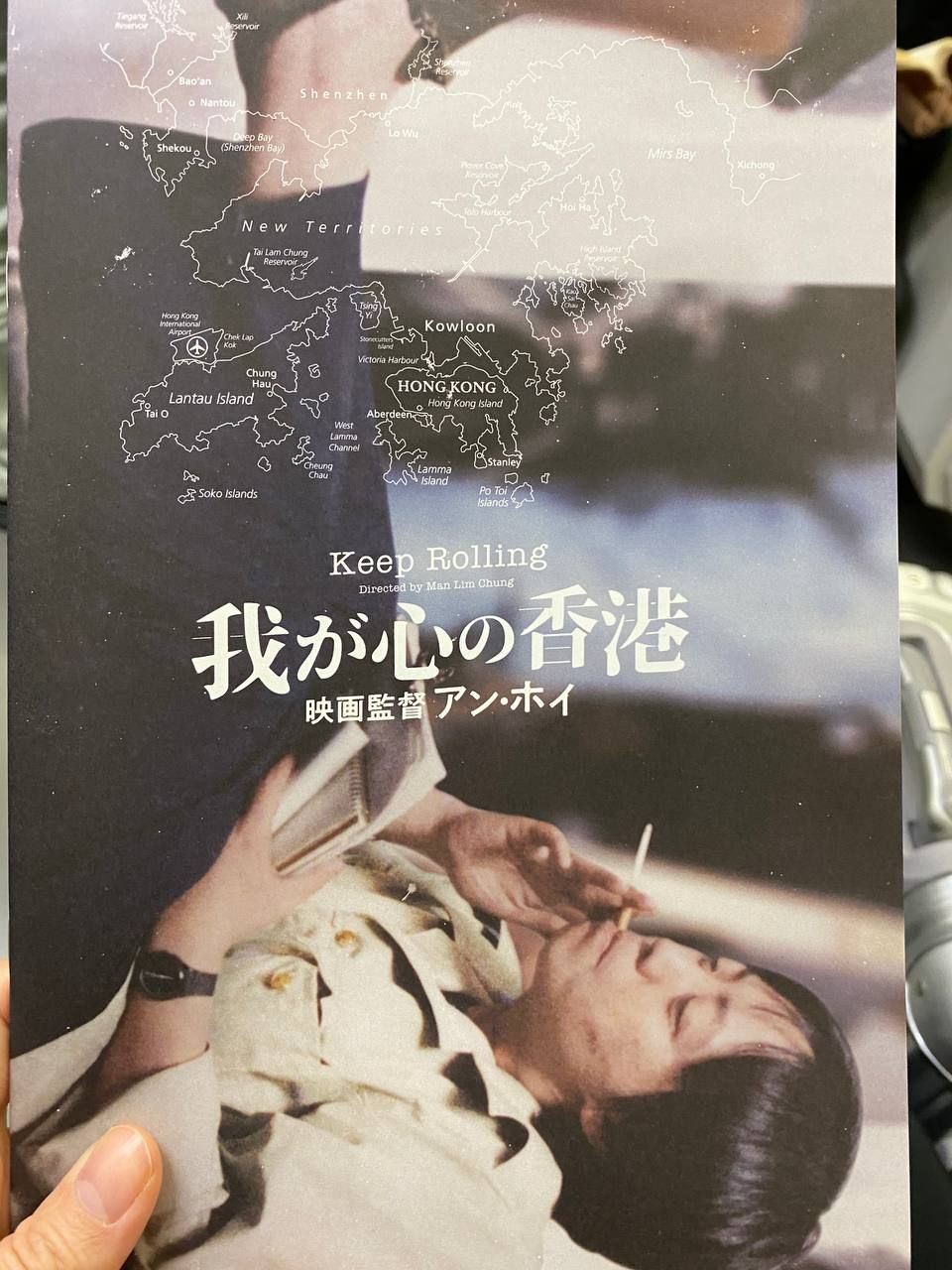

她的電影裡總有一個漂泊者的目光存在——看了《我が心の香港》許鞍華

特地坐火車去新宿,看了文念中為許鞍華拍的紀錄片《好好拍電影》。

非常感動❤️

文念中說拍這部紀錄片,是因為感到有很多東西值得大家知道。他希望這部紀錄片可以做到讓大家:

1,了解許鞍華。2,了解許鞍華和香港電影。3,了解許鞍華和香港。

他做到了。

因為愛拍照,所以我很喜歡這部影片拍攝的觸覺和視角,文念中果然是許鞍華合作多年的美術師,很多鏡頭是唯有在拍片現場的觸覺,能想像許鞍華導演本人對攝影機的敏感程度,而這部紀錄片攝影機的存在感很溫和,彷彿是有一道溫和的目光在注視著,注視著許鞍華的注視,思考,煩惱,各種只有導演才會面臨的困難,默默不語地,忠實地記錄著她一步一步的跨越。

看專訪,果然許鞍華認可文念中的拍攝。

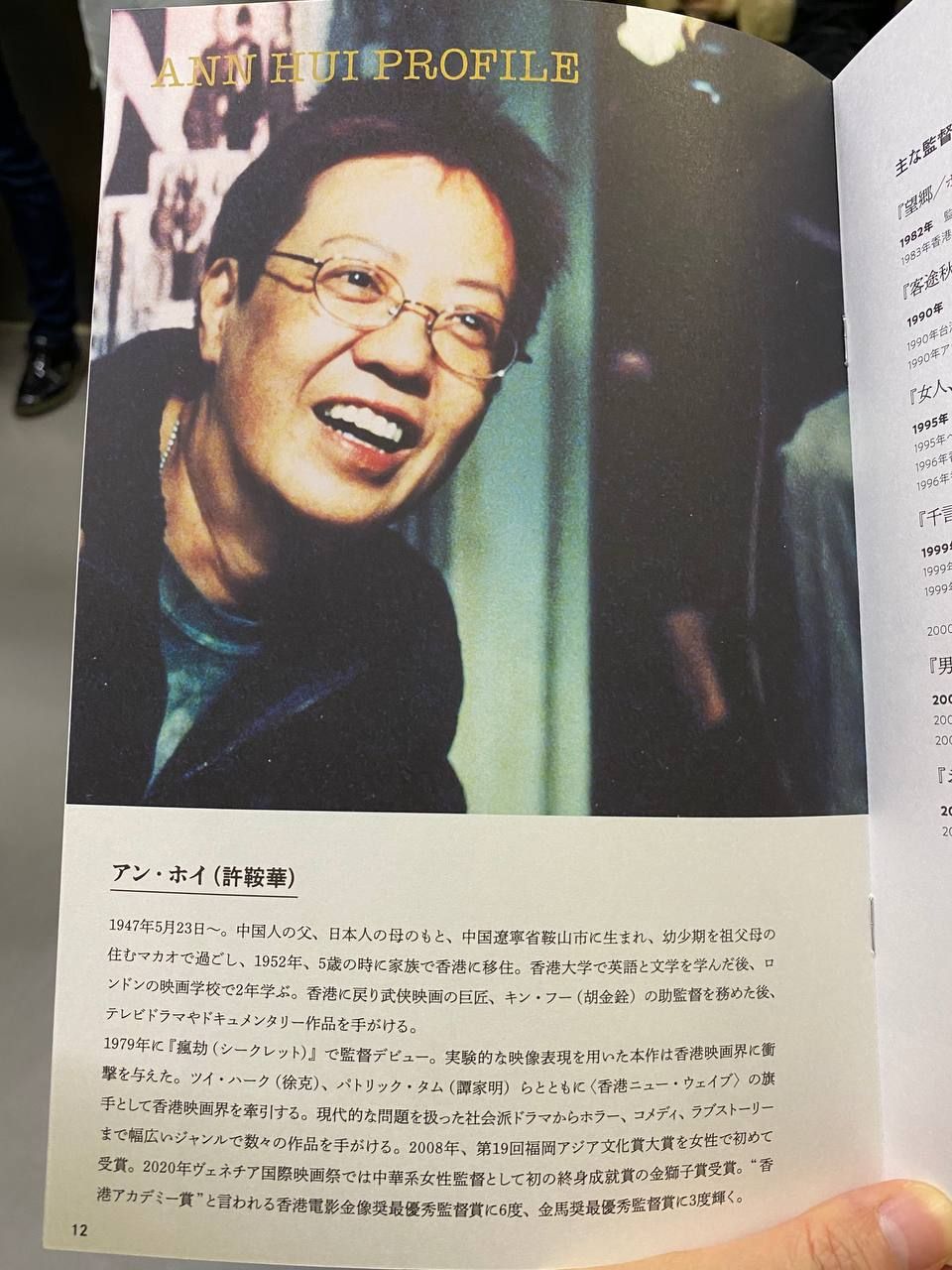

整部紀錄片,平實誠懇,從拍攝《明月幾時有》的片場開始,敘述了許鞍華導演的多部影片,中間夾雜著訪問家人,再訪問許鞍華導演的導演和演員朋友們。點點滴滴中,可見許鞍華導演是一個真誠的導演,是一個孝順的女兒,是大家親愛的朋友,是幾位男性大導心中富有專業精神的大導演。而不僅僅是一位女性導演。

在《明月幾時有》拍完後,端傳媒上有一篇非常好看的陳滅對許鞍華的專訪,談到:

為甚麼在電影裡使用文學?

陳:最後我想說一下,你在電影裡運用了一些文學感覺去處理一些情節。所以這套電影來說當然歷史很重要,但可說它具有一種文學性。觀眾可能不太容易領略,譬如方蘭朗讀茅盾的文章,又有「明月幾時有」的詩詞,以及到最後方蘭和劉黑仔那幾場戲⋯⋯都呈視了那種文學性。

許:其實可能有少許刻意的。我自己看了也有這些感覺,何冀平選了茅盾《黃昏》這篇,這不是口號,而是一個意象。後來方蘭在茅盾最慘的時候走出來,是真的有一種文學可以安慰人心的東西在裡面。我覺得雖然還是很「老土」、很刻意,但還是成立可行的。並且解釋了為什麼要去拯救他們:這些人拚了命去救這班文化人,就是因為這個文化的遺產。

陳:我都覺得透過這些文學文字,文學和電影的感覺呈現出了一種反差。電影裡面所敘述的是東江縱隊、衝鋒陷陣等等,但其中的文學作品並非如此,這種反差下文學意象出來的時候,令觀感完全不同了。

許:如果這樣說的話,畫面、人物可以再粗糙些會更好。現在大家就做得太精美⋯⋯

陳:無論如何都感覺到你透過這些文學作品最後帶出了文學獨有的超越性,超越了歷史的思考和糾葛。文學是提供超越性的。

許:但觀眾不喜歡看⋯⋯

陳:那就沒辦法,但你不是拍給現在的觀眾看,是拍給將來的觀眾,仍然會有人懂得品評的。 以後會否有續集?

許:不拍啦我拍回文藝片啦⋯⋯留給別人拍吧。

端:你為何不定義這套片為文藝片?

許:這套不算是純文藝片我都不知道,三不像⋯⋯

端:最後一個情節大家談天後出來坐的士離開。我覺得你拍進行式的香港很特別。《明月幾時有》我就覺得有一種鏡頭調整過的感覺,回到最後突然很有變化。

許:我想它有變化⋯⋯

我自己很喜歡一些東西很「雜亂」,即是很多不同的雜混在一起,不是很純粹。我後來才知道我喜歡的都是混雜在一起,而不是純粹的悲劇或喜劇。 我的創作不是一大堆資料在心中,然後逐項逐項發放出來的,而是一路隨著生活、工作中的故事出來的。見到故事就想怎樣拍呢然後就去拍,之後再找另一個故事,一路做一路找。我覺得我不是一個很有思想的人,沒有很多很特別的idea,我喜歡一直拍,一直「砌」,如果「砌」完有效果,就覺得很有成就感。

許鞍華是在港大讀文學出身,又去倫敦讀的電影,還在胡金銓導演手下鍛練過。一路都是最好的成長資源。她拍砌出來的故事,有著獨特的味道。

新宿電影院門口的告示牌上掛著日本影評人的評論文章:

窥探一位勇敢地在香港电影业的大起大落中生存的导演的秘密 (日語)

還有一些學者和電影人的短評:

我真是喜歡這位奶奶導演爽朗的笑臉和笑聲,在她的笑聲中,濃縮了嚐盡辛酸的奶奶導演的顛沛人生。這位奶奶導演不是社會主義派的,她是人文主義派的導演。

——電影導演 原一男

在她的電影裡,總是有一個孤獨的漂泊者的目光存在著。從她的師傅胡金銓到她許鞍華,有一條精通中國的文藝的文人導演的血脈。

——日本電影大學教授 石坂健治

一直描繪著在歷史的夾縫中掙扎的人的許鞍華。 在她的作品中有什麼東西让我们如此有感覺? 正是在路途上相遇的人都會互相帮助的香港,有了許鞍華。

——東京大學教授 阿古智子

难民、妇女、日本人的血......在震盪著的身份認同的转变中,许鞍华紀錄著。

那些拼命努力的普通人,爽朗的笑容下潜藏着的痛苦和激情的,

就是香港人。

——立教大學教授 倉田徹

她的電影裡總是有一個孤獨的漂泊者的目光存在著。

這部電影和這句話都戳中了我心裡的淚點,一直忍耐著,到上了電車,直到後來車廂裡只剩下我,蜷在電車角落里,看著外面的黑暗默默垂淚,眼淚流在口罩裡,打溼了我的臉頰。

別擔心,有這一位奶奶導演的朗朗笑聲存在記憶中,我在下車的時候整理了妝容,準備好了我就是我的故鄉,在地球上漂泊又何妨~