走到哪写到哪|最难忘的还是舌尖上的家乡

古语有之曰:有热点就一定要蹭。

这周听同事说《舌尖上的中国》第三季已经开播了,抱着试一试的态度,今晚看了两集,感觉还挺好(吃)。

最大的感触有两个:第一,看着全国各地的美食,心想自己家乡会有什么上榜,果然就看到了胡辣汤;第二,民以食为天,有时候食物不仅仅是饱肚那么简单。

不知道胡辣汤是不是河南各地都有,但如果一个地方有,那就说明它被当地的人们接受,才得以保留。

但胡辣汤凭借“充饥”的特点上榜,还是些微有点悲哀。但不争的事实是,对于20世纪很长时间以来的河南人来说,吃饱肚子确实是个基本问题。里面所说的流民,应该就是40年代那次大饥荒产生的。

充饥,也是登封为数不多能叫得出名字的美食的一个共同特点。

在登封,胡辣汤是属于早餐的,特别是对学生和上班族来说。记忆中的胡辣汤,一个白瓷碗,几滴小磨香油,一根油条或者几个包子,这就是一二十年前登封人民早餐的标配。

当时一碗胡辣汤五毛,一根油条五毛,一块钱就把一个学生的早饭打发了。甚至,年龄小的学生人家还给卖半碗,三毛。如果嫌胡辣汤味道重,还可以往里掺一些豆腐脑,我们管这个叫两掺儿。

上高中住校,大学在别的城市,已经想不起上次喝胡辣汤是什么时候了。当时的胡辣汤没有品牌,各家早餐店都有,印象中没有哪家做的特别突出的,总体都是那个味道。现在河南各地都有很多胡辣汤的品牌店,味道都还可以。

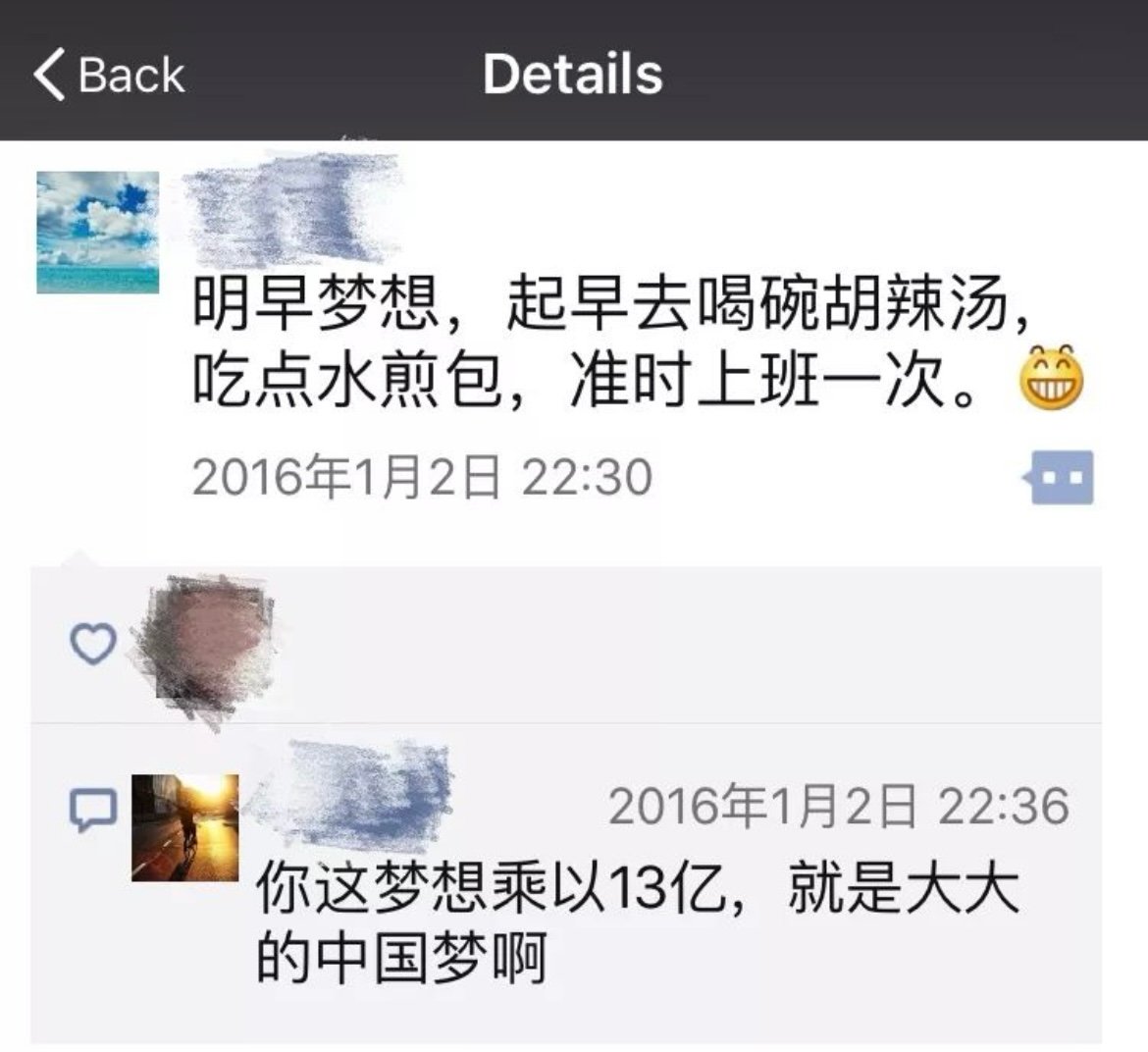

在朋友圈搜索了一下胡辣汤,还是有很多登封人喜欢的。

这位好汉提到的水煎包,也是登封的美食。

记忆中做的最好的,是一家叫“朝辉”的店,老板是回族人。当时的店就在我初中对面不远,前几年刚关。

当时的水煎包一毛钱一个,也不知道用的什么油煎的,吃起来香的很。朝辉水煎包当时生意好得很,你去了能买到现成的算我输。人们都排着队,眼睁睁地看着他们和面,包馅,拾掇火,放油,放水煎包。特别是大冬天的时候,掀开盖子,浇上水,兹啦一声,冒出蘑菇云大小的白雾,站在街头都能闻到香喷喷的味道。

出锅的时候大家就紧张了,我十个,我二十个,谁比谁叫的都声音大,生怕还要等下一锅。我们吃水煎包一般都是晚饭的点,店里也给免费的面汤,吃个二十个,想吃蒜了啃两瓣,吨吨一碗面汤下肚,晚饭这就解决了。

学生家没钱怎么办?买五个也卖给你,俩也不会撵你。就那几个水煎包,能捧着吃一路,美滋滋。到家不用问,打鼻子一闻爸妈就知道吃什么了。

别家的都没有朝辉做的好吃,但现在街上已经很少见水煎包了。

要说登封最出名的小吃,还得是烧饼夹串。

烧饼全国各地都有,各地也都不一样。登封的烧饼厚,一面沾满芝麻,当中有一块儿蘸有佐料的面心,放火炉里炕出来的。火炉旁边必定有另外一个火炉,上面坐着一口锅,永远沸腾地煮着豆腐串和鸡蛋。桌上黄色瓷盆里一定是火红的辣椒油,表面密密麻麻漂着一层芝麻。

跟水煎包一样,等烧饼也得排队,鉴赏打烧饼的整个过程。刚出炉的烧饼烫手,老板得拿一块布衬着,麻利地掰开芝麻盖,从笼里挑出一串比较完整的豆腐串,扔辣椒油里翻滚两圈,滴拉着油夹到烧饼里,再撒上葱花和孜然,这就算是烧饼夹串的标配了。

来不及坐店里和胡辣汤吃油条,来个烧饼夹串就是最佳快餐。烧饼顶饱,辣椒油有味,豆腐串还有肉的口感。一个烧饼夹串下肚,上班的能一上午生龙活虎,上学的能专心听课到中午放学。吃到最后塑料袋里的辣椒油和掉落的葱花,这个烧饼大餐才算是圆满。你需要三张纸,一张擦嘴,一张擦汗,一张擤鼻涕。

如果你冬天在登封看到有人双唇红肿,鼻涕横流,满头大汗,脑顶生烟,那他绝对是刚吃了一家杰出的烧饼夹串。

小学四年级的时候还没有土豪这个词,但当我看到同班的一个小胖子低头啃食的烧饼里除了豆腐串还有煮鸡蛋时,我已经深刻理解了这个词的含义。

直到现在,每次回家都会吃到烧饼夹串,有的店还在网上卖,但下订单的大多还是漂泊在外的登封人。

说到河南,绕不过烩面。

我以前并不喜欢吃烩面,因为里面有汤,会一直很烫,也不喜欢那种液体和固体并存的感觉。但不得不说,登封的烩面和别的地方的还是不一样,哪怕跟省会郑州相比。

烩面,羊肉,海带,大葱,香菜,羊肉汤,这就是登封烩面的标配。记忆里登封有些烩面馆会在烩面里放小鹌鹑蛋,大碗两个,小碗一个。我家附近有个“马遂林”烩面馆,老板也是回族人,是我最喜欢的一家。

烩面看起来很清淡,其实很有味道,秘密就在羊肉汤里。小时候的烩面馆里还有羊油辣椒,扔碗里眼睁睁看着汤由白变红。吃完所有固体后喝两口汤,能保你在三九天暖和一下午。

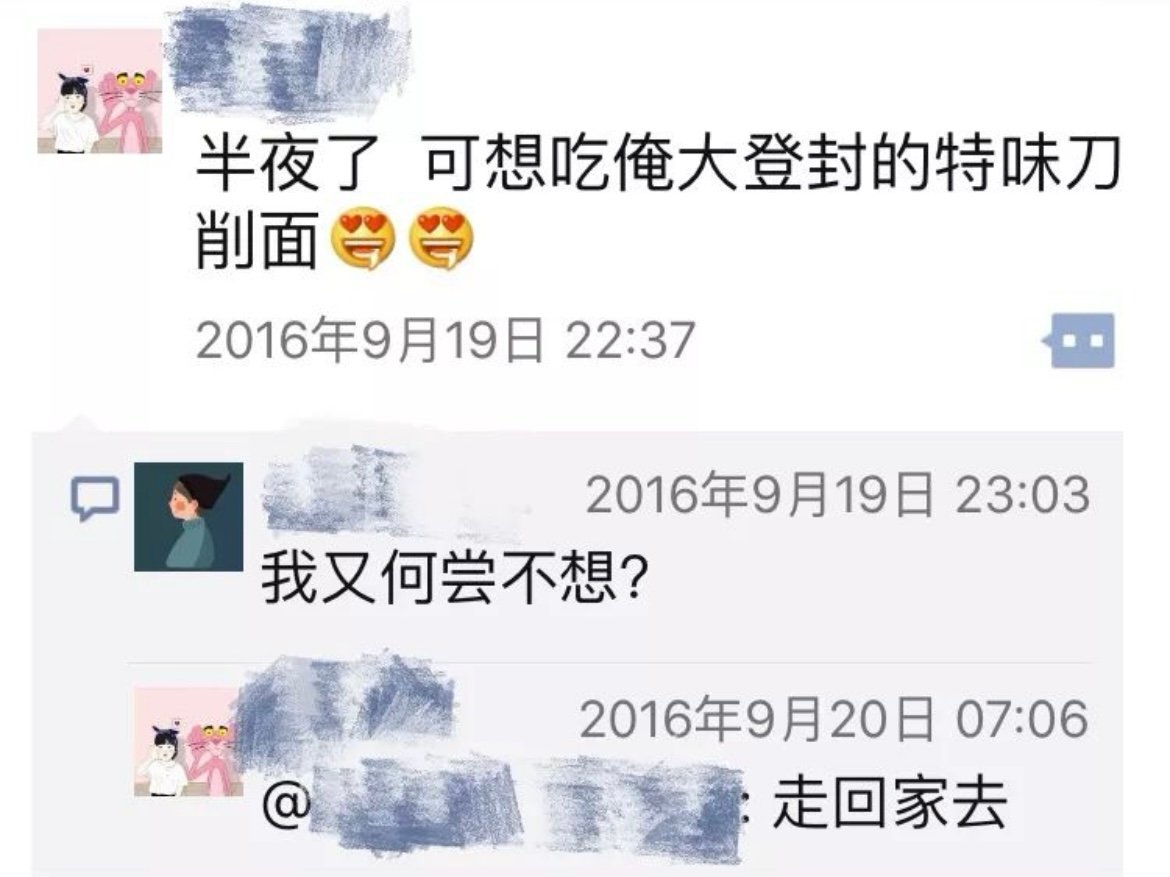

要说我最喜欢的,还得是登封的刀削面。

如果你没去过登封,请记住一条:登封的所有刀削面都是炒的。当我在大学食堂看到汤水恨不得漫出碗边的白花花的刀削面时,感觉到了对刀削面这个神圣词语的莫大亵渎。登封人完全不能没有经过爆炒的刀削面,就好像你喝的可乐不能没有气泡一样。

猪肉,大葱,绿豆芽,这是登封刀削面的标准元素,每家都有自己秘制的豆瓣酱,炒出来的味道会有差别。这边炒着菜,那边的锅里滚着开水,师傅要像捧小提琴那样把一块精心和好的面团放在胳膊上,另一只手拿刀片优雅而快速地掠过面团表面,削下来的面条不能太厚也不能太薄,但都要划着美丽的弧线落入开水。

煮的差不多了,把面捞到菜锅里面,继续翻炒,最后才出锅。

说起来容易,做起来难。能立于历史长河而不败的就那么两家,都在邮局的对面。我最喜欢的是特味这家,如果你到登封问洪昌刀削面怎么走,你肯定会收到一个惊喜而肯定的眼神。

我在洪昌这家吃了有二十多年了,到午饭和晚饭的时候永远是门庭若市。到地方了你必须先报上饭,等有人吃完给你安排座位,再饥肠辘辘地看着同桌像饕餮一样往嘴里扒拉一大碗刀削面,半个小时后才有你的。

无论食客多少,老板永远不用纸排号,永远记得谁在哪坐,报了大碗还是小碗,要不要特麻。你可以不放豆瓣酱,但你的刀削面绝对是炒过的,这是业界的基本良心。

刀削面端上来,再放些辣椒油麻油和醋一拌,整个世界都可以不顾了。如果你看到一个人端庄优雅地夹起面条往嘴里送,那一定是个外地人。地道的刀削面你是夹不住的,必须嘴趴在碗沿筷子往嘴里扒拉。这一大碗面条,不是登封人绝对吃不完。

判断一晚刀削面做的好坏还有一个标准,就是面吃完之后看碗底剩下的是什么。如果是水一样稀的汤,那这家绝不会好吃。到最后必须是介于液体和固体之间的糊状物,这才证明厨师掌握了登封刀削面的精髓。

二十多年间,我眼睁睁看着这家店里的活计换了一波又一波,也跟着老板吃到了他们开的新店面。登封很小,洪昌刀削面是我唯一一个单纯因为吃和老板认识的饭店。现在每次回去吃面,老板还会热情地打招呼。

我以为自己走南闯北,试图寻找明天。有些人可能一辈子就守在一间小店,倒却真正成功,安然,勾引无数味蕾留恋。