如果不是當年一把火燒了寬永寺,也沒有現在的上野公園

從家坐上京濱東北線,半個鐘頭就能到上野。上野是一個巨大的樞紐車站,從這裏有直通成田機場的電車,也可以坐新幹線很方便地去日本的東北。

江戶時期,上野是江戶城的東北門,也叫鬼門。德川家光在此建造東叡山寬永寺,幾百年來都作為德川家的菩提寺之一。

在明治天皇和德川幕府爭奪日本統治權的戊辰戰爭中,有一場載入史冊的戰役,叫上野戰爭。盡管末代將軍德川慶喜已經投降,但駐守上野的彰義隊卻挾持了寬永寺的住持,決定抵抗到底。寬永寺的歷代住持都是由皇族擔任的,挾持住持有很大的威懾力。但最終,新政府軍攻破寬永寺,數千間佛堂毀於戰火,只留下了清水觀音堂、東照宮、五重塔和大佛殿。

曾經的寬永寺地界比上野公園更大,從不忍池到上野車站。現在寬永寺的名字還在,被大時代的車輪無情碾過後,它默默見證著歷史。

不忍池和中間的小島上的辯天堂,是模仿琵琶湖和湖中央的竹生島而建,因為比叡山是天臺宗的本山。辯天堂二戰時被毀,現在是新蓋的,橋也是後修的。

明治維新後,經荷蘭醫師博杜恩的提議和天皇批準,政府在寬永寺的廢墟上建成了日本的第一座公園,所以它的全名叫上野恩賜公園。

公園的一大地標是西鄉隆盛和愛犬的銅像。來自薩摩藩的武士西鄉隆盛,是明治維新的一大功臣。他和代表德川幕府的勝海舟達成了江戶無血開城的協議,避免了更多生靈塗炭。但開城之後,明治天皇要建立西化的國民軍隊,廢除武士製度。西鄉隆盛和天皇的矛盾不可調和,只能起兵造反。西南戰爭是日本近代以來最大的一場內戰,也是最後的內戰。這場戰爭以西鄉隆盛兵敗身死告終,也終結了武士的時代。但是後世並沒有把西鄉當做反賊批判,而是把他當英雄,立起銅像,銘記他對國家做出的貢獻。(據說西鄉平素討厭拍照,這尊像是根據他為數不多的照片塑造的,未必像本人。)

魯迅在名篇《藤野先生》裏,提過去上野公園賞櫻。上野的櫻花到現在依然有名,但白天賞櫻的人摩肩接踵。夜深人靜去,會比較有意境。

來上野觀光的外國遊客,都喜歡去逛阿美橫丁。本地人也會去買菜。那裏的運動品牌店打折力度大,都是低端貨。華人還喜歡去地下街找福清人買水產,吃吃砂鍋煲麻辣燙之類的小攤兒。

二戰剛結束那會兒,阿美橫丁曾經是著名的黑市。許多從偽滿洲被遣送回國的退伍軍人聚集在這裏擺攤維生。

為什麽叫「阿美橫丁」呢?日本在戰後糧食緊缺,政府曾經嚴格控製砂糖交易。於是在上野黑市上就出現了「芋糖」交易。將從上海運來的人工甜味劑加入澱粉中製成的「芋糖」供不應求。一時間,上野黑市開了幾百家賣糖的鋪子。日語裏糖的發音是「阿美」,於是這條街就叫做「阿美橫丁」了。

另一種說法是1950年朝鮮戰爭爆發後,駐日美軍的特供商品流入上野黑市,巧克力,ZIPPO打火機、雷朋太陽鏡、牛仔褲、化妝品應有盡有。因為日語裏的美國叫「阿美力卡」,「阿美橫丁」由此得名。

上野是屬於庶民的,臺東區本來就是東京的下町。到了夜晚,流浪漢們蜷縮在車站旁、公園裏,用一片薄薄的紙箱墊在身下,靠便利店裏100日元一罐的燒酒禦寒,熬到天明。可畢竟上野是東京的一大門戶,政府也不希望這裏過於臟亂差。所以,上野公園被打造成了「文化森林」。東京國立博物館、國立西洋美術館、東京都美術館、國立科學博物館和上野動物園等等文教設施,每一座都夠你逛一整天。

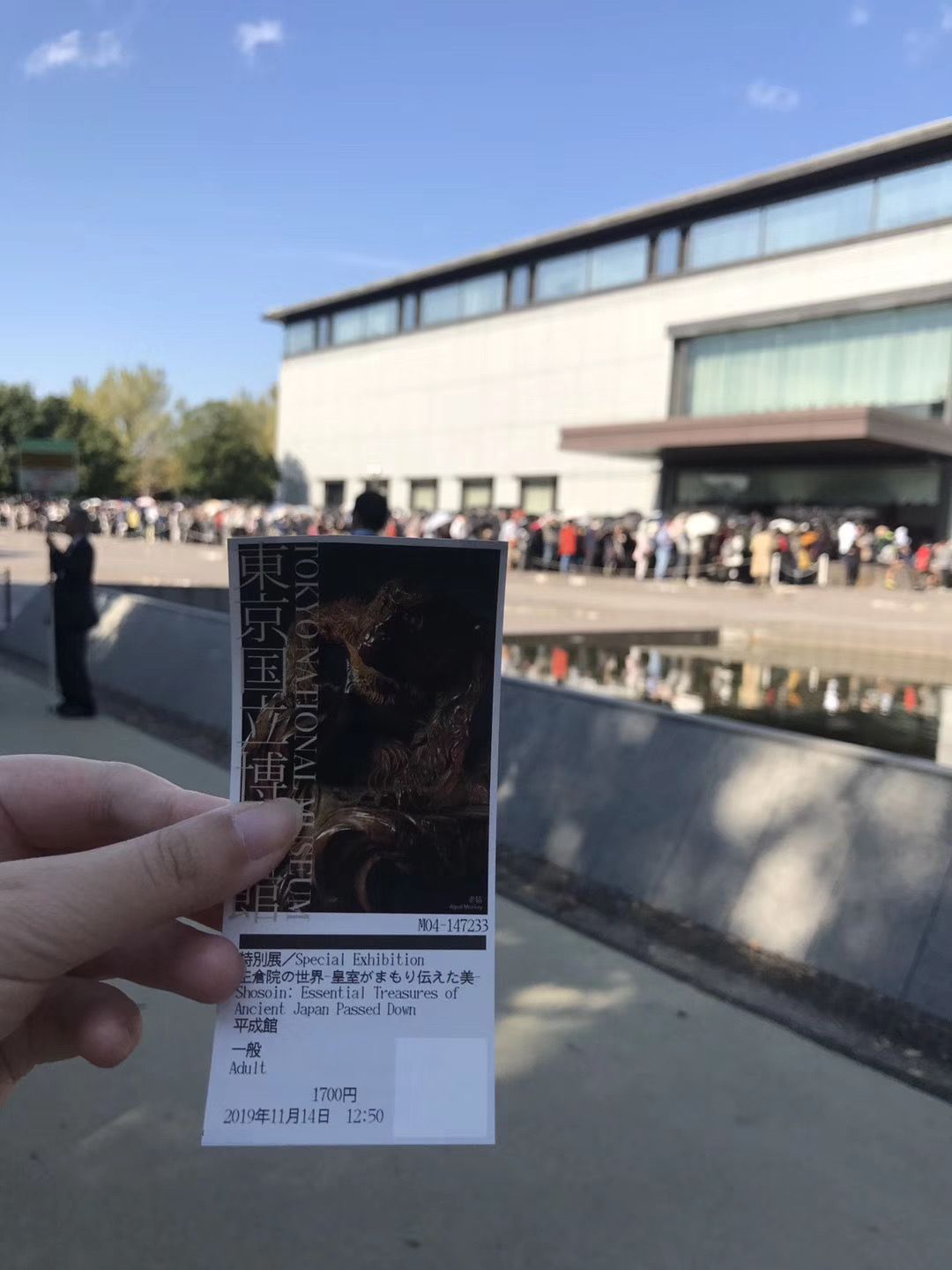

女兒饃饃醬來日本之前,我常到上野看展。東京國立博物館這幾年最火的特別展,一場是顏真卿書法展,一場是日本皇家寶庫正倉院的展。去看正倉院那場排了一個多鐘頭的隊,進去也就看了半個鐘頭,展品並不多。跟中國博大精深的古代文明相比,日本皇家的收藏似乎也並沒有多厲害。

同樣是美術館,上野的東京都美術館、國立西洋美術館和乃木阪的國立新美術館就風格迥異。乃木阪的展新潮前衛又高端,展品不多也能靠氛圍和概念拔高檔次。而上野這邊策劃的往往是古典的、學院派的、展品充實的展。別忘了,公園邊上可就是東京藝術大學呢!可不論是上野還是乃木阪,好的展永遠人潮洶湧。日本人在吃穿用度上有時摳得要命,但在精神生活上不吝惜金錢。

饃饃醬來日本之後,我和老姚也帶她看過一次印象派。事實證明,兩歲多的人類幼崽和小動物無異,嘰嘰喳喳蹦蹦跳跳,實在影響周圍人的觀展體驗。也許等她上了小學可以再嘗試。

我在饃饃醬10個月大的時候一個人來到日本工作,後來老姚也來了。直到她兩歲半,才由公婆帶過來和我們共同生活。

公婆在這裏呆了一個月,幫助她適應環境。先是把她送去團地樓下的保育園體驗兩個鐘頭。這兩個鐘頭,公婆不敢上樓,一個在保育園外面轉著偷看,一個坐在不遠處的長椅上幹等。

後來,我們選擇了老姚公司附近的保育園,也要先體驗半天。那天中午,奶奶自告奮勇坐電車去接娃,卻迷了路。她進了一家商店,也不知是打了手語還是靠表情演繹,店家很快明白了情況,打電話給保育園園長,園長又打電話給老姚,一通折騰,總算接到了奶奶。

為了方便接送,我們咬牙買了一輛電動車,它在日本不便宜。嶄新的電動車推到客廳裏,裝上兒童座椅,一家人七手八腳把孩子抱上去,系安全帶的系安全帶,戴頭盔的戴頭盔。下樓試騎的時候,饃饃醬害怕極了,在後面一個勁兒地喊,下來吧,下來吧。只能硬起心腸裝聽不見。

接下來是訓練我騎電動車,我在國內沒有騎過。日本的電動車跟國內的也不同,電池只是助力,主要靠腳蹬。老姚早上送娃上班一條龍,他下班晚,我每天下班坐電車到他公司樓下,騎車接娃回家。這條路不近,又要過天橋上下坡,背後馱著個大寶貝,不容閃失。接受任務的第一個月,我騎車上半身總繃著勁兒,到家兩條胳膊酸得擡不起來。再一瞧後座上的饃饃醬,已經睡著了。

爺爺奶奶回國的第一天,饃饃醬就上了全天保育。記得那天下雨,我不敢騎車,決定帶她先坐公車,再倒電車,最後還需走一段路回家。可這麽曲折的走法,萬一她要我抱,我可抱不動。正擔心著,她見我來了,一張撲克臉,絲毫不高興。我跟她說了今天的走法,叮囑她要乖一點。她嗯了一聲,沒多說什麽,跟著走。上了公車,並排坐著,我拉她的小手,她不讓拉,一副別跟我套近乎的表情。接著坐電車,一路無話。下了電車,還要走路15分鐘。我在車站前的蛋糕店給她買了一塊蒙布朗,她的表情才稍稍緩和。我們牽著手一路走回家,問她累不累,她酷酷地說不累。

她在保育園度過了一段並不輕松的日子。老師說她一進門就嚎哭不止,因為不懂日語,簡直四面楚歌。

每當周六保育園休息,老姚要上班,我就開始害怕這一天該如何度過。大概饃饃醬比我更怕。我記得我們單獨相處的第一個周六,我打開電視搜了一個街頭跳操視頻,試圖鼓勵她和我一起跳舞釋放能量,可是她始終躺在地上用看神經病的表情警惕地看著我,我又唱又跳,直到累得癱倒。那一刻,我甚至想,一個兩歲多的小孩和我單獨在家,要是一個不註意出什麽事可怎麽辦,一條性命誒,心理壓力好大。

到了傍晚,她莫名其妙地鬧別扭,不按照我的指令去廁所,直至憋不住了,哭著在榻榻米上劈裏啪啦尿了一大泡。蹲在地上一邊數落她一邊擦熱尿的時候,我松了一口氣,老姚就快到家了,這一天除了尿濕榻榻米,沒發生什麽可怕的難以收拾的事。每個周六,都是我的修行。甜蜜是有的,比如我們一起邊看《家有仙妻》邊吃雪餅的時刻,但更多的時候是我讓她往東她偏往西,最終以我煩躁地大叫大嚷,她賴在地上大哭大鬧告終。我知道身為媽媽,這樣是不對的,但控製不住自己,內心總有個小孩跟她互不相讓,比誰聲音大。

過去,一直有人幫我去履行照顧饃饃醬的使命,老姚,公婆,爸媽,現在,我逃無可逃,還債的時候到了。疫情最初的整整四個月,我辭掉了工作,和她朝夕相處。穿衣服,穿褲子,穿襪子,洗手,洗臉,刷牙,吃早飯,放動畫片,換衣服,穿鞋,出門,下樓,蕩秋千,滑滑梯,搖搖椅,上樓,進門,換衣服,脫褲子,上廁所,擦屁股,吃零食,喝果汁,戴兜兜和套袖,吃午飯,換睡袋,哄睡,上廁所,擦屁股,吃零食,放動畫片,戴兜兜和套袖,吃晚飯,放動畫片,刷牙,洗臉,上廁所,擦屁股。每天,我都在重復這些動作。一開始,我覺得自己的生活完全被她剝奪了,有那麽多書和電影等著我去看,卻要陪她看低齡動畫,一遍又一遍地回答她無聊的問題。

小孩難養,近之則不遜,遠之則怨,尺寸很難拿捏。可漸漸的,我發現饃饃醬不再那麽經常和我對著幹了,是因為我和她說話的方式在變化,而她也摸清了我的脾氣,對我有了信任。我開始嘗試在她身邊畫畫,她最初會來搗亂,經過多次勸說,也會坐在我旁邊畫她的畫。接下來,我又得寸進尺,拿電腦放自己的電影,而她坐在旁邊看電視裏的動畫,也相安無事。有時她會倚過來,說媽媽抱抱我,我就放下畫,關掉電影,抱著她一起看動畫。我發現小豬佩奇還挺好看的,很幽默。我喜歡聞她身上淡淡的奶香,喜歡她壓在我大腿上沈甸甸的重量。有時她會用溫熱的小手拍拍我的手背,仿佛在說,一切都會好起來。

後來,饃饃醬進了一家新保育園,好像突然開竅了,性格開朗了,很快學會日語,跟老師小朋友相處融洽。兩年過去,她成了日語歌張口就來的小姑娘,她還是那麽愛笑。我們堅持在家裏和她說中文,她的中文水平也和國內的同齡人一般無二。

在疫情常態化之後,我們選擇了一到周末就出遊的生活方式,讓她盡可能地享受陽光和草地,鍛煉體魄和意誌,開闊視野。我們不知道未來會發生什麽事,但不希望等她長大後回憶童年,只記得口罩和電視機。

可是去過那麽多公園,我對上野公園有特殊感情。它就像是迎來送往的人生驛站。

十年前和老姚認識的時候,他住在上野。我常笑他的氣質和上野很搭,讓人放松,安然,漸漸生出喜歡。在下町的質樸底色之上,是滿滿的包容力。貨真價實,童叟無欺,還有時不時猶如春天的新草鉆出地表的土味浪漫。

八年前,我從日本回國前,和忘年交及他的老朋友們曾在上野公園賞夜櫻。那時剛畢業,對前途一片迷茫。四年之後再回日本,成了家,有了孩子,來這裏工作,要養家糊口了。忘年交已經去世,我帶著家人和他的老朋友見面,聊起他過世前的種種。老朋友指著不忍池外的那條街說,「他臨終前住的醫院離這兒不遠。」細雨中,紫陽花開得花團錦簇,我禁不住潸然淚下。昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓。

上野公園裏還有我們和雙方父母同遊的足跡。第一次是我剛來日本三個月,老姚帶著婆婆和孩子用旅遊簽證來看我。一家人去了上野動物園。上野動物園的當紅藝人是熊貓,日本人對熊貓的愛無可比擬。其實那裏的明星動物很多,比如這只有個性的鯨頭鸛。

去上野動物園的時候饃饃醬才1歲,猴子在她眼裏不如一根香蕉。倒是奶奶東張西望,好奇得像個小孩,手機哢嚓個不停。不知何時飛過一只壞蛋鳥,鳥糞弄臟了她漂亮的上衣,令她像個小姑娘一樣慍惱。

第二次是饃饃醬兩歲半,公婆送她來。我們一家五口逛了國立科學博物館。從日本館到地球館,從地下3層逛到地上3層,琳瑯滿目包羅萬象,但要想認真看下來,大腦存儲空間會爆倉。饃饃醬從進宇宙起源4D影廳害怕得大哭,到熟悉了環境一路高歌猛進,最後電力耗盡呼呼大睡。公公體重兩百斤,陪著逛了一路,累得坐在走廊上生悶氣。婆婆則是一如既往地興致不減,精力過人。

公婆剛走,爸媽來了。他們是第一次來日本,怕打擾我們生活,自己報了旅行團。頭一天傍晚,我在成田機場附近的酒店接到他們,一起坐了兩個多小時電車才到家。我爸說,日本的交通還不如福州方便。我媽說,是她住得遠嘛。

饃饃醬半年沒見外公外婆,起初緊張得小手攥得緊緊的,我媽輕輕打開她的手心,發現手心裏全是汗。半年前,公婆從天津來福州接她,去機場的路上,她哭喊了一路外婆。到了天津,每天都問外婆在哪兒裏。她早已習慣了24小時不離開外婆半步。我媽覺得離別傷了孩子的心,一直對這事愁腸百結。這次相聚,算是緩解了她的思念之苦。

舟車勞頓,我們在樓下的東北館子草草吃了頓飯。怕他們吃不慣,我點了皮蛋瘦肉粥。我爸喝了一口就不再喝,說東北人不知皮蛋瘦肉粥為何物。吃完飯,饃饃醬適應了手機裏的人跑到現實中這件事,如夢初醒。她主動要求和外公外婆睡,一晚上打開了話匣子,表演保育園裏新學的兒歌,還和外婆有說不完的悄悄話。她告訴外婆,媽媽騎車接她的時候摔了一跤。外婆問有沒有摔疼寶貝,她說沒有,但媽媽疼。

我和老姚睡在隔壁,中間只隔一扇拉門。我默默地聽著她倆的悄悄話,珍惜著和爸媽共處的每分每秒。因為他們只能住一晚,轉天就回去跟團了。

第二天,我們去了上野公園,上野是我家和他們住的酒店之間的中轉站。從車站出來,一家五口把電梯裝得滿滿當當。我爸說,日本什麽都小。吐槽帝蒞臨東京,總能精準發現槽點。盡管如此,一家團聚的喜悅溢於言表。饃饃醬一邊一個牽著外公外婆的手壓馬路,別提有多興奮。我爸媽都喜靜,體力也不算充沛,上野公園大約在他們心中沒有留下太多印象。那是一個晴朗的秋日,我們在不忍池邊坐著,邊看饃饃醬蕩秋千,邊隨口聊著日本的老齡化。

吃過午飯,在阿美橫丁逛了逛。之後,他們在NITORI給饃饃醬買了兩只動物抱枕,便要回酒店。我想多留他們一些時候,我爸看看表,說路途遠,天黑怕迷路,明天一早旅行團要集合,就此別過吧。我媽沒意見。走之前,他突然提出想吃香蕉。吃香蕉是他每天的習慣,可酒店餐食裏沒有。我連忙回阿美橫丁買了一串。現在回看饃饃醬幾次去上野公園的照片,手裏都拿著香蕉。她也像外公一樣愛吃香蕉。

到了上野車站,饃饃醬在童車裏睡著了,沒和外公外婆說再見。她在回家的電車上醒來,大發了一通脾氣。這次離別,比上次還匆忙,就像做了一場短短的美夢。那是她唯一一次在外面發脾氣。

回國後,我爸承諾饃饃醬3歲生日時他們再來,一起去北海道。饃饃醬都快5歲了,因為疫情,這個約定還待完成。

現在我們的生活有了小小的改善,老姚有了雙休和紅日子,我還學會了做飯,饃饃醬現在跟我最親。爸媽們再來,我們可以開車出遊了。

離開了爸媽,才算真正自立門戶。就像當年如果不是一把火燒了寬永寺,也沒有現在的上野公園。