那不勒斯|離開的,會回來

那不勒斯是我們這趟旅行裡最南邊的地方,從羅馬坐兩個小時的火車就直達城市中央。我對這座城市的粗糙想像只來自費蘭特的小說——那不勒斯四部曲,她描寫了太多發生在這的暴力,有形和無形。停留在這的七天被小說裡的段落和劇集的拍攝地串起。(感謝梁二分享他整理的地圖,我得以去了很多萊農和莉拉停留過的地方。)去了她們長大的城區,從火車站走半小時,途中穿過一片荒蕪人煙的廢棄高樓,像是沒有人流和車流版本的中環金融中心,沿路還有很多已經被風乾的狗屎。本想坐巴士去,但找不到谷歌地圖提供的巴士站牌;回程實在走不動,等了很久的巴士,谷歌地圖原本讓我們走一公里去電車站等電車,但到了才發現根本沒有電車經過,那片街區的破敗一覽無餘。它甚至沒有田野。我看到無所事事的老頭們在樹蔭下聊天,一個中年婦女在街邊晾洗衣物,一些樓房的窗戶外晾曬著新生兒的尿布和小衣服,這是這塊地方唯一鮮活的元素。用喇叭吆喝賣瓜果蔬菜的車駛過,除此之外一切都是靜悄悄的,像被摀住了嘴巴,發不出任何聲音。我甚至覺得書裡的五六十年代比現在要活潑很多。那是我經期第二天,我們在烈日當空中聞到一股雞屎味,我感覺兩腿之間流了很多血,只想趕快離開那裡,但事後發現那是我的錯覺,那個半天並沒有很多經血流出,但我過了很久才從那兒的落魄中緩過神來。這是她們生長的地方,三公里之外就有海,我感到說不出話的難過。

在那不勒斯我時常想到小說裡出現的一個概念——「界線消失」,它在莉拉和萊農的生活裡絕對有著不一樣的解讀。莉拉被迫留在原地親歷不同形式的暴力,暴力讓邊界彌合,生活是沒有希望的,所到之處盡現醜惡虛偽的嘴臉;萊農闖出原生的城區,邊界的消失意味著地理位置的改變,階層的躍升,輕而易舉見到大海。對我來說,肉身從香港短暫跳脫出來,看似是跨過了邊界,在出發前我也當這幾個月是迴避香港種種,但時不時一些日常的發生又似乎在提醒我,有些經歷會留下永恆的印記,邊界變得模糊不清了,長途旅行就是要把日子過得生活化一些。

去Ischia的那天,還站在碼頭上我就在想,去離島,似乎已經沒什麼新鮮可言,平時在香港從中環坐一個小時的快船就可以到達附近的島嶼。船開到海中央時,我收到一封石牆內的回信,準確說是毛毛從家樓下的信箱裡拿回家拍給我看的,丟進黑洞裡的回聲讓人開心又難過。我坐在漂浮不定的船上看那封信,末尾是一句在我城被用爛了的歌詞:「祝你在亂流下平安」。窗外空無一物,只有天和海的交際,就這麼一條線。我瞇著眼睛,讓我的眼皮和那條線重合,想像著在前往長洲/南丫島,我還住在九龍,在一些平常的節假日,我搭船去吃島上的沙爹牛肉米通。最樸素的日常,在那不勒斯重現了。

我們在島上租了車,沿路經過一些大大小小的海灘,還有一個免費溫泉。我到現在也沒有搞懂為什麼海邊也會有溫泉,不知道會不會是島上有火山的緣故。在溫泉裡背靠著石頭,半個身子浸在暖暖的海水裡,就這樣閉著眼睛讓時間和海水一起流走。在觸覺上感受到海水是流動的,有幾下我被滾燙的水襲擊,阿阿大叫,迅速彈開,水溫又突然變回恰好的溫度。回城區後K就去買了比基尼,海邊有很多穿著比基尼的女人,那麼美,陽光留在她們的大片皮膚上,閃閃發光。但在香港這並不常見,我們忍不住吐槽,香港人有時保守起來像從清朝來的。

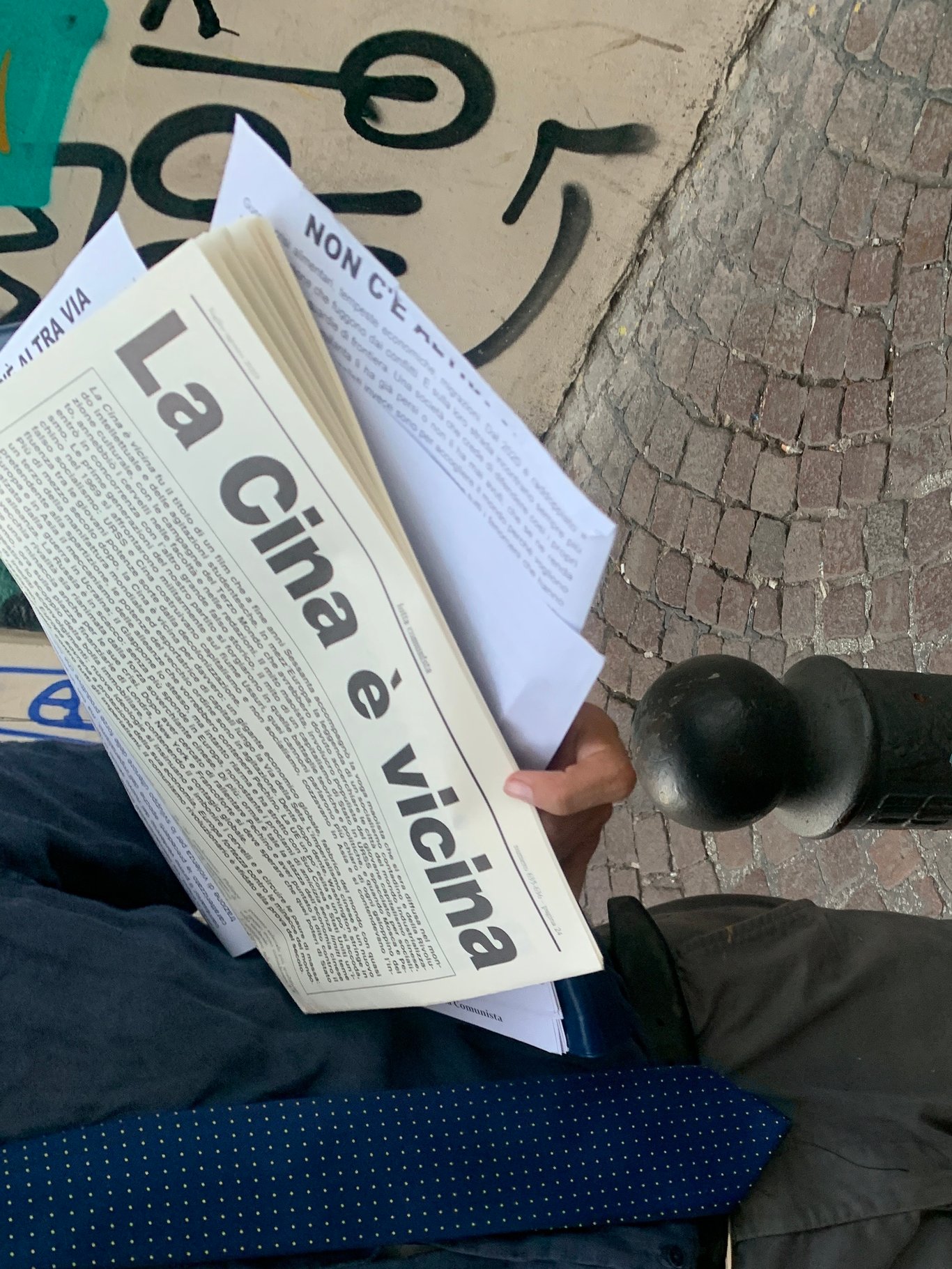

在那不勒斯有一些奇遇,但都是和男性。左派學生,街頭吹薩克斯風的老頭,開vintage店的文藝白男,可能也說明了那不勒斯並不歡迎女性在這些領域裡拋頭露面。我閒逛的第一天就遇到了派報紙的Luca,報紙上有巨大的標題,翻譯成中文是「中國近在咫尺」。他是一個左翼黨派組織的成員,特意從羅馬過來支持當地剛成立一週的支部。我們互相用蹩腳的英文確定了對方大概的立場,他邀請我第二天去圍觀他們的會議。費蘭特的小說也描寫過極其善於政治宣講的左男,弘大的詞彙,離地的教室講台,Luca的邀請勾起了我對白左的好奇,於是第二天我準時到達他們的會議室,一走進去簡直嚇壞我了,全是男性!Luca正坐在第一排和兩個中年男子激烈討論,我硬著頭皮和一個在那不勒斯讀書的白男聊了十分鐘,可以簡單了解一個新興的黨派支部會做什麼事——派發食物包,團結工人階級。末了他問我是否是共產主義者,我尷尬地說「我無法堅定地說我是共產主義者,我還在用著蘋果手機呢。。但我是女權主義者。」我不確定他是否聽懂我在說什麼,總之那個當下我極其暴躁,只想趕快結束對話,逃走。我問他你們的目的是什麼,他說團結全世界的工人,他們的追隨對象是列寧,隨後給我展示了列寧的書和海報。我和K對視了一眼,知道彼此有無數個槽想吐。要不是我英文爛以及在對方地盤不敢太過造次,我簡直想質問,難道你覺得你們每週一次的全男會議就能搞清楚全世界勞工的艱難處境嗎?這時Luca也走過來,和藹可親的笑容綻放在他臉上,他說可以為他們的組織捐款,我婉拒。離開之前我問了最後一個問題:你們組織真的有女性成員嗎。他說有,只是今天沒有來。K說想到在中午吃飯的餐廳裡看到的一句標語:「in a calm sea, everyone is a pilot. When there is no problem, everyone is brave.」

Mario是那個和我跳搖擺舞的老頭,他是個住在附近村莊的獨身漢,每周日會坐火車過來那不勒斯,只為了在街頭和朋友們一起表演,平日恆常的事情是種田,他說吃自己種出來的菜是一件很美妙的事。當時他們樂隊正在Jam歌(我留意到有兩個女性—主唱和低音大提琴手),我在一旁邁著小碎步輕微幅度地擺動,不知道他是怎麼看出來我會跳搖擺舞,那首歌開始沒多久他就放下薩克斯風朝我走來,他給我一種爺爺的慈祥感,所有的動作和言語都很溫暖。Antony是vintage店的店主,我們閒逛時發現了他的店鋪,門口貼著「戰場上的快樂聖誕」電影海報。我被一條藍色裙子吸引,問他多少錢,他說要用秤磅一下體重,是按斤賣。最後價格是9歐,旺角的破爛古著店也買不到這樣好質量又便宜的裙子!我馬上付錢。他聊到香港電影就提王家衛,聊到中國電影就提張藝謀,還拿出便簽寫下蔡明亮的名字,徹底的文男。原本我們看他的打扮猜測他是gay,但走出那家店時我和K說,喜歡張藝謀的人不會是gay。在那不勒斯閒逛的最後一天我們又去他的店想尋覓些好衣物。仔細看了一圈發現只有我買走的那條裙子是最美的。老文男忍不住要分享他寫的詩,好在他有給我們喝免費的紅酒,好在他用我聽不懂的語言讀詩。我覺得使用谷歌翻譯的交談很有節奏感,是要麻煩一些,但等待翻譯軟件的過程讓人心懷期待,也不會覺得空氣中有停頓的尷尬氣氛。

閒逛時在一些店鋪的門口看到貼著同一張寫著RIP的紙。臨走那天才想起來查當地的新聞,發現是8月31日發生在市政廣場的槍擊案死難者,一個爵士樂音樂家,在我們來的那天人們舉辦了他的追悼會。延遲旁觀了這座城發生的一次暴力事件,也對應了費蘭特小說裡的種種情節,火山爆發絕不是一瞬間。莉拉第一次感覺到「界線消失」是1958年的最後一個夜晚,「她感觉有东西飞过耳边,然后听到一声枪响。他们不再是放鞭炮和烟花,而是开枪了,里诺朝着那个发出黄色火光的地方破口大骂,全是非常下流的话,让人无法忍受⋯在庆祝新年的那天夜里,她第一次感觉到周围的一切都变得陌生,感觉到整个世界都打破了它的界限,展示出可怕的本性,这让她非常不安。」

喜歡那不勒斯,要到離開那天才知道喜歡她什麼。坐在火車上我還毫無知覺,一落地佛羅倫薩,在大教堂附近走了一圈,我就忍不住開始懷念那不勒斯的街道。那些幾乎沒有一塊空白牆壁的街道,如此鮮活又殘破,遍佈著我看不懂的義大利詞彙,插畫,還有馬拉多納。我經常覺得自己已經失去了對生活的好奇,再也沒什麼新鮮的東西可以打動我了。但在那不勒斯我找回了這種感覺。

我們幾乎沒有去參觀任何景點,比起參觀被火山淹沒的古城,我們更想在廣場坐著發呆一下午。K說「這次旅行就是學會接受無意義,或放棄尋找宏大事物的意義。」