女性问题杂谈

前言:随着写作的深入,我愈来愈发现自己无法驾驭这个如此庞大而复杂的问题。因为这个话题涵盖范围如此之广,如果采用全面、理性的笔法展开论述,我保守估计字数要达到几万字,相当于一篇严谨的论文报告——这显然超出了我的写作预算和初衷。最终我选择放弃“客观性”和全面性;并且相较于以往略显克制的笔调,这次的文字更加犀利和直白——这也是我对于这个问题的态度。女性这个群体常常被文化、社会的种种限制规训得更为彻底,以至于她们在种种事件(家暴、婚姻财产分割、职业晋升、情感PUA)中表现的得体几乎成为一种“懦弱”。于是我明白了所谓的“善”并非高道德感(《清净经》:“上德不德,下德执德”),而是近乎于“道”。攻击力是生命力的一种体现;选择攻击的最佳时机则是一种智慧。所以我选择的写作是一场有生命力的写作。

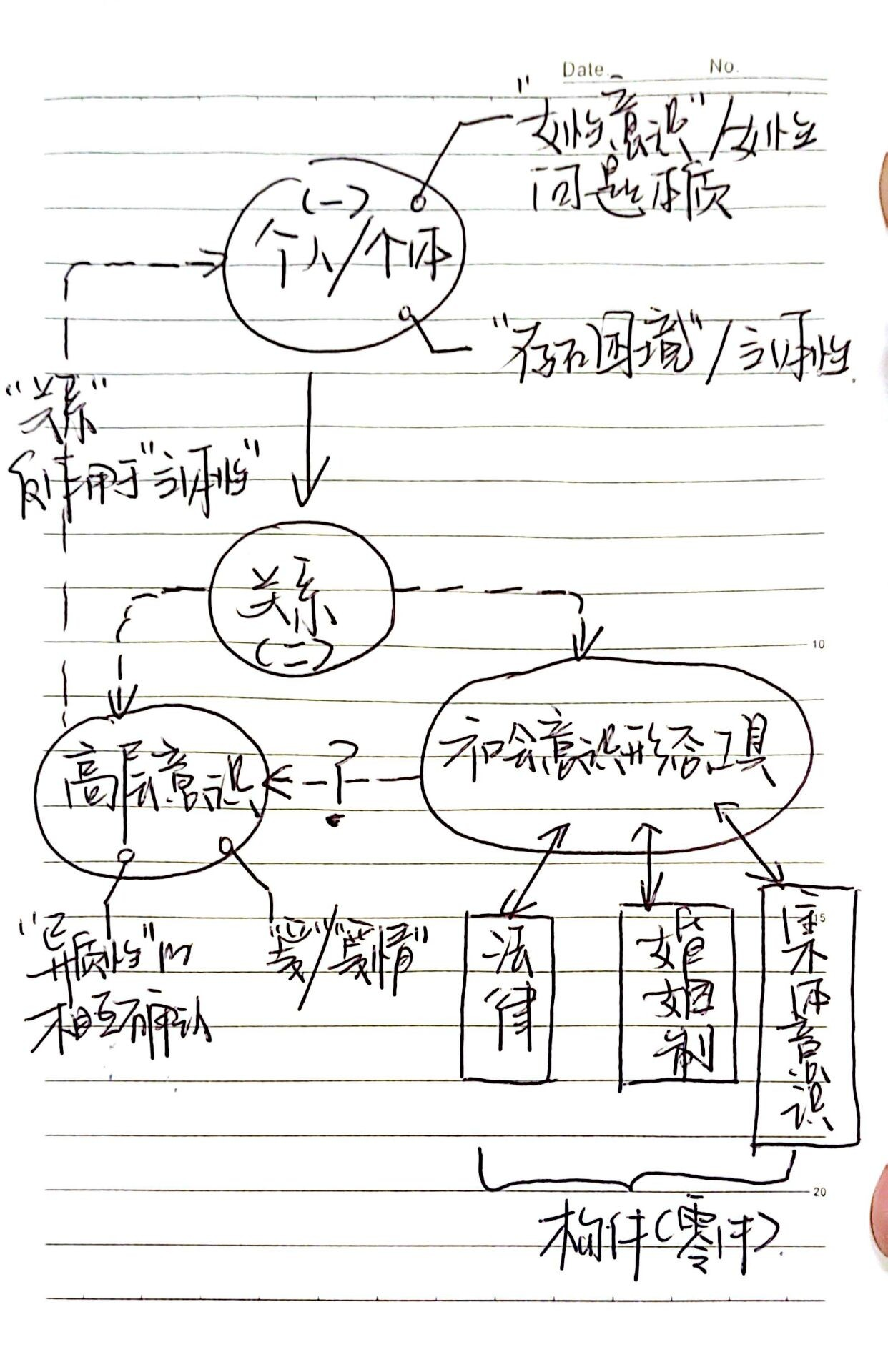

先放上大致的写作思路拱读者参考:

“男人的中年危机来源于突然发觉世界所许诺给他们的无限可能是假象,他们渐渐走在了一条狭窄得一眼看得到头得路上,于是开始绝望恐慌起来”

“女性的中年觉醒则相反。她们发觉世界给她们贩卖的恐惧和设定的框架都只是虚张声势,并没有什么真正的不良后果,所以渐渐自由”

假如你把自己视为是“为己存有”者,而不是“在己存有”者【注1】——通俗来讲也就是——你将自己视为意识主体,而如果你又恰好是人类性别中的第二性——女性,那么你要成为你自己的第一步就是跳出已有的、关于女性的种种意识形态陷阱,从而反思身为女性的生存困境。

思考她的性别是女性成为她自己、她的本质的第一步。

【注1】:“在己存有”和“为己存有”是萨特存在主义中的两个概念。“在己存有”的存在是依附于其他的意识、对自己的存在没有意识,是被动的、是没有自由的,称之为“存有物”。“为己存有”则和“在己存有”相反,是个有意识的存在能让自己具有个体性,有自由,有无尽的选择权。

许多男性对于女性问题的认识仅仅停留在人在社会中的权利“平等”上,于是他们就会说,社会本来就是不平等的,男性与男性之间也非常不公平,为何女性要揪着性别问题不放。但是他们根本认识不到女性问题并不完全是、并且远远甚于两种性别在社会资源、权力分配不均的问题,而是一种被强制“客体化”的怪异感!

譬如波伏娃在《第二性》中所描述的:“对一个体认到自己是主体,是独立自主、是存在超越性、是绝对存有,却发现自己先天固有的本质是低劣的,这个经验必定让人感觉很怪异;同样的,对一个将自己设立为‘我者’的人,却发现自己是‘他异’,这个经验也一定非常怪异。”

而当女孩尝试发展出主体性的时候,亦即她努力去创造、去征服世界的时候,她得到的讯息大多是“挣得(钱)多不如嫁得好”,此时她感受到一种极其巨大的错位感。这不禁让我想到高中时期,某些男性对我外貌的贬低(来自于第三方的转述,真假未证实)。客观来讲,他们的长相在同等比较条件下远高于我的可能性并不是很高——那么他们做这样价值判断的立场仅仅只是来源于他们“男性”的身份——男性对于女性性新引力价值的审视(例如,网络上流传的某男性发言“高学历在我这里不是加分项”)。女性的价值“审核”,本应仅仅与衡量人的价值尺度一样,但是被历史和文化强行扣上了作为“第二性”的审核——也就是女性之于男性的吸引力。于是在这样的标准下,女人永远“不如”男人,因为男人明明只是当事人,却自己让自己当上了法官。

这就好比人在挑选自己心仪的物品时对物品是有评价和比较的,而不会把物品的价值和自己相比较,因为这里是主体之于客体。

于是“小女孩在父母亲、老师、书籍、传说故事、男人、女人的熏陶下,会认为被动性是愉悦的享受;从小就有人教她要享受做个消极被动的人,这个具有诱惑力的圈套俞套俞紧,尤其在她向上提升的存在超越性处处遭挫之际,她势必更容易掉进这个陷阱”。

一个贫穷、丑陋、甚至处处低劣的男性,在很多时候也依然认为自己是世界的主角;然而,很多拥有一定社会地位、知识的女性却觉得自己相对于世界依然是客体 —— 她们把自己的价值部分转移到她的男性伴侣身上——因为社会贬低她们自身存在的价值,而褒扬她男性伴侣的价值。在这种思想的驯化下,很多女人误把“丈夫的”视为自己的 —— 于是,她的努力和她自身就割裂了——“不过这种靠着男人带来的希望凶而不吉,因为它把女人的努力和她的利益切分开来,这两者之间的断裂说不定正是女人最不利之处。”(波伏娃《第二性》)

从这一点来说,根据我的观察(也许并不准确),中国的女权问题依然相当严峻的。也许很多人已经慢慢开始反思婚姻、经济权这些外部事件对于女性这个群体的意义,也有很多人说“结婚对于女性没有好处”“当初不结婚就好了”——但问题在于:在父母、亲戚、同辈和社会的“期待”和压力下,大多数女性会发现除了找一个“合适”的人结婚,人生无事可做——不论经济独立与否,她们都很容易把结婚当作一个必须项。但人对事物的感知具有后滞性,在网络上以一句话出现的某些女性主义的观点很难融入一个人的决策,于是这也是常常出现的“我们意识到的”和“我们做出的”产生了错位——通俗的表达就是“我们知道如此多的道理却过不好这一生”。存在往往以行为作为媒介展现,这也就是王阳明的“知行合一”。停留在逻辑层面的体认毫无意义,“我是谁”的问题会通过“做”向世界展现——这也是命运展开的逻辑之一。

因此经济独立只是走向主体性的第一步,并非就此闭环。根据我的观察,许多经济独立的女性也仅仅是经济独立而已,或许出于压力,或许出于恐惧,男人之于她们是主体性的“拐杖”,是几乎毫无用处的“必需品”—— 因为在有更轻松选项的情形下,成长和独立之路还是过于艰辛。实际上,人们应该有这样一种意识:“我愿意面对孤独与恐惧,而不是慌忙寻找慰藉”。

我身边也有尽管掌握经济大权,但依然沦为父权制奴仆的人 —— 一个女性长辈亲戚,接近六旬,却还要做着辛苦的工作(体力劳动),早出晚归,为了担负一家子的花销,丈夫、儿子、儿媳、两个孙子;与之相比的是,她的丈夫和儿子过着安逸且略奢侈的生活;她任劳任怨的原因是所谓的“家族兴旺”——她的价值属性依附于她的夫家。

此外,也有靠着营销“大女主”人设在网络上获得关注和称赞,实则所做所为和这个词毫无关系的女性【例如,小红书上ID 为“泡椒宁宁”的塌房事件(仅作参考案例,事实未经严格调查)】。另一个有趣的现象是,某些人以部分“恋爱关系中,男性充当伴侣的‘仆人’的角色”作为事实案例反驳女性地位低下的论断。实际上,这种“照顾”与“被照顾”的关系并没有改变性别的权力结构;男性的权力优势并不处在对于女性的追求上,因为在这里他要对抗是其他更有竞争力的男性,所以这里他需要面对的实质是男性群体内部的资源分配问题;他的权力低点来源于他的同类,而不是这位女生。这里分化出两点,一是在“婚姻”和“孩子”这两项事务会极大程度地降低了同类威胁,同时提高了他对女生的“所有权”之后,他大概率会暴露内心最真实的想法。很多会说这里是权力结构发生了逆转,但我认为的事实是权力结构从来没有发生逆转,表象在事情发展的初期往往会掩盖实质;其二,同等条件下,譬如外在条件相当的男女,女性往往处于弱势。无论在校园里还是社会上,条件不错的男性的择偶优势往往远胜于同等条件下的女性。于是,女性往往会画地为牢,还是前面讨论的,她的焦虑源于她无法丢掉作为她主体性的“拐杖”的男性;她无法剥离社会对“第二性”的审判;她自己为自己设立了找一个对象是必须项的规则 —— 然而事实是,“没有什么是必须的”“一切均已足够”,(《与神对话》)“你应当审视所有的恐惧,这时你会发现,大多数恐惧都是自己想象出来的”(《冥想》)。人之存在不会剥离他的本质,而他所能“拥有”的,绝不会比他的本质更“多”。

但如果说今天的局面完全是男性的过错那也是有失偏颇的,因为在这个问题上,女性是男性最好的同谋。这也是女性问题和阶级问题的差异所在——“女人和黑人之间最大的差异在于,黑人处境严酷,完全没有任何特权,但他们会起而反抗自己不幸的境遇;而女人则是男人最有默契的同谋,自己限制了自己的发展”,“我们常常很惊讶,女人一旦找到丈夫,竟然可以轻易放弃对音乐的爱好,放弃自己的学业、职业;其中原因即在于她很少会全身心投入某项愿景里,进而实现自己的愿景时获得自我满足”(波伏娃《第二性》)。

由此可见,女性的困境也并非完全来源于社会加诸于她们身上的种种限制,同样是她们自身加诸于自身的困境 —— 存在需要“行动”作为前提,自己担负起存在的责任,这意味着摆在她们面前的是仅有一个人的人生之路,尤其在“她向上提升的存在超越性处处遭受挫折之际,她势必更容易掉进这个陷阱”;而另一条路“依附于男性”,则要轻松得多——尤其是那些享有美貌资源的女性,对于她们来说似乎一切“唾手可得”。女性的美貌资源、性吸引力在某些情况下的确可以带来一定的财富,但这些财富往往如同镜中花、水中月,看似有,实则无。寄希望于通过美貌获取财富的女性千千万万,成功者只是少数,更多的则沦为名利场中的牺牲品。至于那些少数成功者,实际起作用的也更多是其他方面的加持。但无论如何,真正拥有权力和财富的人大概率都是自我极强的。

差不多大学毕业为止,我对于女性群体的厌恶是大于男性的,直到最近才有所改变。这可能和我的一些个人经验有关。或许是因为从小到大作为主体性较强的个体,我在女性群体中常常受到更多的攻击。

在这两年之前(九紫离火运开始),女性主义还是一个比较小众的词汇,女性比起捍卫自己性别的权利,更多的是作为父权制的帮凶——女性群体无论是在影视剧中还是在现实里往往以“后宫争夺”“撕B”的形象出现——突出展现女性“善妒”的特质。但细细思考这一特质,似乎正是来源于父权制强加给女性“第二性”的属性——女性将自己从“自我”中剥离,从而“自我物化”,即,女性不仅将自己、也将其他女性视为“物”。而“物”的好坏优劣也大概率归从于社会对“女性”的评价体系(这里也存在不同小型群体的价值观的偏差)。我小学的时候就目睹过班级里一群女生对另一位相貌“不佳”的女生进行霸凌。

女性相互物化的结果就是所谓的“雌竞”现象。男性之间也有相互竞争的现象,但这和“雌竞”明显不同的是,他们竞争的是自己的“所属”之物,而雌竞的目标看似为己所有,实则和自己没什么关系(譬如,在某个男性心中的地位,而往往这位男性会乐见其成)。所以“雌竞”的最终受益者并不是胜出的一方,而是作为“竞品”的人。尽管也有多男争一女的现象,但这和“雌竞”还是有细微的差别——一般来说,作为胜出者的女性会部分转让出“主体性”,将价值依附于另一半;而作为胜出者的男性往往会“宣示主权”。

这也是为何曾经很多女人在面对丈夫出轨时,比起指责出轨的丈夫,更多地去攻击第三者。因为对作为“第二性”的女人来说,丈夫是她的“价值”所在,这样一来她如何会攻击她价值感的来源、她本质的一部分呢?

从这些角度上看,女性意识的觉醒只是开了一个极其艰难的头,往后的发展也未可知。而为何是女性,为何女性是“第二性”;以及,为何女性意识沉睡了上千年之久,直到二十世纪才刚刚苏醒?仍然悬而未解。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

以上论述围绕“女性意识”“人的存在主体性”展开,但这里存在一个问题——人并不是孤立的存在;同时,互为反面的男女其实相互需要。于是在这一章里,我觉得将“人”的存在放入“关系”中去思考。

在传统的叙事中,将所谓的“爱情”、对男性的需求,或者更准确来说“与男人的关系”嵌入于女性的人生社会价值。而女性群体内化了这个叙事,将“遇见”爱情作为人生的唯一寄托,甘愿作为“第二性”存在。莫泊桑《一生》中的女主人公亚娜正是如此。而男性则为这种“被需求”沾沾自喜。

在传统关系中,除去一些朦胧的吸引之外,男性对于女性的需求几乎被贬斥为对“物”的需求:性,生育,家务劳动,而这也正是迄今为止许多男性潜在的部分心态。这一隐秘而不足为外人道的心态以语言中脏话的形式暴露出来——辱骂女性的词汇几乎是“拟物”的,也就是将人贬低成“物”。语言是思想的媒介,也是集体潜意识的外化物 —— 从词汇中对女人的侮辱程度几乎就能看出人类对“第二性”的态度,而辱骂男人的词汇到迄今为止多少都差点意思。

与此相对的,女性对男性的需求则被上升到“价值”需求。女性对于世界的构想,也许是被传统的女性叙事所影响(电影、小说、故事、父母、周围的人等等),往往被过多地浪费在了对异性的关注和所谓“浪漫关系”的构建上。但她的行为往往和她的理想南辕北辙 —— 一段健康的关系绝无可能脱离彼此的主体性而存在,人们只有在确立了“自我”,并且理解“他我”(他者也是一个相异于我的独立意识)的情形下,才能享受到传统语境下的“浪漫爱情”。因为根据韩炳哲的《爱欲之死》的观点,真正的吸引力在源于对方的“异质性”,而对“异质性”的辨认是基于对自我意识的确认。大多数人对“爱情”的体验仅仅停留在一个幻想中的理想异性形象在某个“他者”上的投射罢了。

事实上,人的价值几乎不可能来源于他者——这与被教育者之于教育者大不相同。尽管教育家仍会为他的“作品”——被教育者的卓越感到自豪,但是教育者的价值感来源是由他发出的“教育”这一活动,也就是他的实践,而并非价值感或者主体性的转移——教育者仍然享有他的主体。而传统叙事中的女性往往会在与异性的一段关系当中放弃主体性,然后把自己的性别当作一种“消遣”。

值得一提的是对“人”的需求和对“物”的需求并不泾渭分明。它们更像是一份光学谱系的两个端点,大部分人(包括男性和女性)对异性的需求是落在均值点附近。这两种意识的并存往往让恋爱中的人感到混乱,他们为彼此“物”的价值所争吵(这体现为对对方的算计落空);而依稀中能感受到的善意和对彼此的需要又让他们分不开。

在“真爱”之中,人们往往对他人的要求严苛,而对自我的约束甚少,以至于对自己的所做所为毫无意识。最后,本来就不充沛的情感或在平庸的生活,或在对彼此一点一滴的算计中消磨殆尽。人性是复杂的——那些纯粹的、对自我和人生有“观照”的人在人群中少之又少,可以说在现实中我几乎没有见过。“真爱是一趟朝圣之旅,抛开计谋,方能抵达终点。但成功者鲜少,因为世人皆是谋略家”(安妮塔-伯克纳)。

【注2】“观照”一词意思对应《心经》开头:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄”中的“照见”一词。

朱光潜也在《谈美》中提及“情趣是和功利心相反的。一个人算计多一分,便无由不减损一点情趣。”然而事实上,现实中的男女之间对彼此的算计往往触目惊心。人类似乎一直以来都是一个“缺爱”的群体。因为相互算计的男女最终会成为某个孩子的父母,而孩子通常会在潜意识里模仿父母的行为模式。于是糟糕的家庭关系就通过底层意识、情绪与暗示代际传递。鲜有子女能够摆脱父母行为模式的影响,尽管也许在时代的影响下略有改变,但总的来说人类的进化极其缓慢。相较于古人,二十一世纪的人类在灵性和觉知上并没有进化多少。

于是,至纯至真的爱往往难以获得,俗世男女则往往在婚姻制度中相互博弈、相互消磨。尽管被婚姻折磨的人数不胜数,但依然有人前仆后继地前往。这咋一听似乎令人费解,但联想到人类对其生命经验可怜的想象力,也就不难预见了。

“平庸的”生活在年轻的时候是极其有诱惑力的——一个被鼓吹为“幸福”的家庭,工作的父亲或父母双方,养育一个孩子(中产阶级的终极幻想),比那些“虚无缥缈”的梦想、自我实现要容易——找到一份稳定的工作、条件相当的对象,再“顺其自然”地养育一个孩子;问题在于人的心灵和身体同样需要养分。大多数人在非常年轻(尤其是步入婚姻之后)时就几乎放弃了自我成长这项事务。于是我们就能想到那些经典的中年男人、女人形象。对“稳定”这一属性的“狂热”究其根本是“比上不足比下有余”的、中产阶级特有的无能,一种聊以自慰的“优越感”—— 正如《第二性》中描述:“他们的目标不是征服未来、征服世界,而是与过去平静地对话、交流,一种 statu que (拉丁文),是镀了金的平庸,徒有其表,实则既无雄心,又无热情,日日在原地踏步,重复着单调的生活,渐渐走向死亡,一点也不问缘由”。但如果把“热情的生活”看成标新立异,或者取得多么举世瞩目的成就,那也是一种偏差,私以为有一个简单的办法可以作为测试——想象一个 18 岁的自己(或者更早),在你对生活充满热情、对世界拥有很多不切实际的幻想的时候,你可以问他现在的你是否符合他的期待;如果不是,那么你很有可能走错方向了——你没有变得更像你自己。

从此种角度来说,尽管婚姻背负着令人“失去自我”的骂名,实际上这却是人们贫瘠的精神生活和近乎于难产的想象力(萨特称为“正经人”)的产物。细细观察那些步入婚姻,进而失去生命活力,进而又后悔的人,估计除了结婚,他们不知道自己的人生还能有什么事做。在此我也要尝试为婚姻做一个临时辩护人,婚姻的无聊既有可能就是人生的无聊——源于对时间贫乏的感知力,源于自我放任——此是题外话。

当然,尽管双方大概率都会被生活、被彼此折磨得奄奄一息,但就婚姻本身的社会、法律性质而言,双方的处境却有着很大的差异——步入婚姻的男人只需要花很少的金钱(对农村家庭来说通常是几万人民币的彩礼、一套房,当然现在可能更高了),就能获得所谓的“一个家庭”;而女性则需要付出沉重的代价,尤其是选择生育之后——在这个过程中,男性的自我实现之路几乎丝毫不受影响——他们依旧有充足的时间、心力继续他们的事业发展之路,也就是自我实现之路;如果他成功了,他一定会让他的家庭成员为他的成就对他毕恭毕敬,好像他做出了多么了不起的事情一样,但实际上是他吸取了来自于他家庭的精神养分,以他妻子的牺牲作为代价,这也就是那句话说的“每一个成功的男人背后都有一个默默支持他的女人”;如果他失败了,那他更加大可以家庭作为借口,摆出一副受害者的姿态,认为是老婆孩子“拖累”了自己,这也是我们经常见到的懦弱愚蠢庸俗却妄自尊大的中年男人——毕竟在事业上有所成绩的只是少数。

而另一边对于女性来说,进入婚姻,尤其是选择生育之后,对她的主体性而言是一个严峻的考验。因为人最宝贵的并不是外在的财富,而是心力、生命力。她要面对的将是琐碎的家庭事务(这种事情男人一般是不会管的,即使参与,也打着“帮忙”的名义,但实际确是这是两人共同的事务)、丈夫的不忠(“每个男人都会犯的错误”—— 在男性群体当中几乎被“合理化”的出轨行为)。如果加上生育和养育孩子,那么外部情形对她主体性的考验可谓是极端严峻。随着心力被耗尽,而并没有实际意义的事物产出(中年糟糕的夫妻关系、处处不如己意的孩子——这些她尽力维护的东西),她就会逐渐沦为我们在文学作品中常常看见的中老年女人形象——容颜已不再青春,暴躁易怒、喋喋不休、斤斤计较以至于歇斯底里;当然也有这种形象的反面——灵魂的沉默。

波伏娃在《第二性》中写道:“婚姻对男人和女人来说向来是完全不同的两回事。男人需要女人一如女人也需要男人,但是这种彼此需要的关系从来不曾让对方互为平等,不曾让彼此以同等的方式互相看待。女人从来不曾形成一个和男人对等的阶级彼此平等互惠、平等订定契约。”

那么解决办法呢,我是否仅仅只是在质疑传统的婚姻制度?并不是。

人与人之间的关系是一种“创造”,或者说马克思所说的“实践”的一种;所有的关系都没有既定的模板,只有做出选择和判断的一个个意识、行为的主体。其次,解决方案存在的前提是价值判断的存在。但一旦提及价值论,“标准答案”就绝无可能存在——谁的价值论?谁来做这个价值判断?

人类世界中存在的一切现象都离不开人性。由婚姻制度衍生的眼花缭乱的案件也不过是人性的作用。我所见过的男男女女中,绝大多数情况下,我看到的是:混沌的意识、饥渴的内心和贪婪的欲望,因此我对所有的制度都不予评价,尽管这是我的主观判断。

结语:也许会有人质疑,假使你说的都对,但现实就是如此,又能如何呢?

是的,所以我并不指望能够“改变”现实。现实也从来没有“改变”一说 —— 它只会随着时间“演进”。意识被赋予觉知的瞬间,未来的方向就转变了。所以重要的是作为女性群体中一员的“我”能否成为我自己,成为“我的”本质者;以及是否有更多女性慢慢地脱去过去的世界加诸于她们身上的桎梏,探索出属于她们自己的、独一无二的生命经验——于是女性叙事就被创造出来——意味着女性意识的觉醒。然而“女性叙事”并不是被“创造”出来的,是一种“自然的”演进。

我对这些文字的期望仅仅是“它是一篇‘漂亮的’观察笔记”。因为“观察”这一行为本身就具有无限的力量,它代表着“从外部观察”。一个能够从外部观察自我和他人的人能够无限接近“神”——“凡所有相皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来”(《金刚经》),“应无所住而生其心”(《金刚经》)。

那么,我对人性失望了吗?

不!尽管人类在绝大多数时候无可救药,但一个人如果有过深深地与自我的内在连接的经验,她就会发现人的内在囊括了整个宇宙。而倘若能够征服一个人的心,尤其是那些拥有充沛而完整心灵的人,这其中的美妙远胜于攀登这个世界上最宏伟的高山。