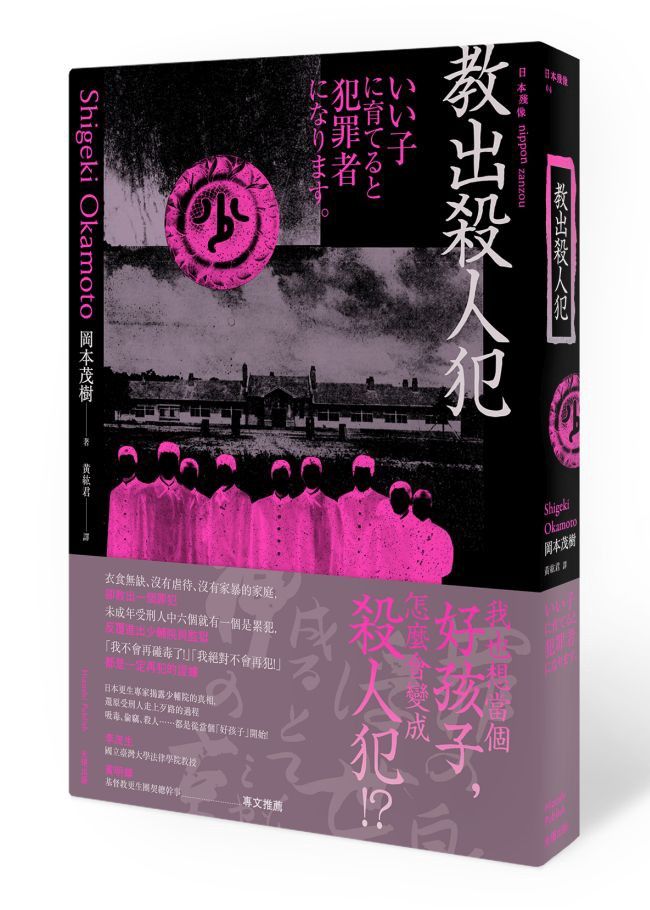

讀書|撒嬌的人類最好命(岡本茂樹《教出殺人犯》)

這樣說可能很失禮,但我從很久以前就很想加入黑社會,因為覺得很酷,很想去劈友、講數。可是,在我成長的環境,要成為黑社會份子真的很難。並不是高聲吶喊:「我想吸毒!我想劈友!我想行古惑!」就能如願的。常常說誤交損友,誤入歧途,我卻不知道要去哪裡尋找這些損友,連歧途入口的門邊我都摸不著。極目望去盡是正當人家的好孩子,個個安份守己,乖巧上進,連犯校規都要猶豫… 就這樣,我一直沒被邀過去索K、賣淫,就突然無風無浪長大了。在這樣的環境下,成為醫生或者律師相對上還容易得多。

反過來說,一定也有些孩子很渴望「正常」的環境卻求而不得吧?浸淫在複雜的家庭、居住與學習環境中,「學壞」的機率會提高,這應該算是常識。所以當我們想到犯下嚴重罪行的罪犯時,一般有兩種看法。一是這些人是天生腦袋有問題,是無可救藥的心理變態;另一種就是他們有家庭問題,比如說父母收入與教育程度皆低,因此疏於管教,甚至是父母死亡、離異、吸毒、有暴力傾向。問題家庭養出問題兒童,問題兒童長大變問題成人,自然也走上犯罪的路。

惡人之所以成為惡人,是因為他們的天性或背景都「不正常」,所以才會滋生可怕的脫序行為。之前讀過出自「神戶連續兒童殺傷事件」犯人手筆的《絕歌:日本神戶連續兒童殺傷事件》後,我這樣寫道:

「不論是日本還是台灣、美國,超越常理的隨機殺傷事件都一再發生。每一次我們都急於尋真相、下定論,兇手是精神病?反社會型人格障礙?是不是家庭破碎,曾遭受性侵、虐待或欺凌?我們總是急於鎖定一些不正常因素,劃出結界,假裝世界分為正常與異常、善與惡、美好與醜陋兩邊。然後判定,我們在這邊,他們,那些窮兇極惡泯滅人性的禽獸,在那邊。那個結界內的異常範圍。」

確實,如果在善惡之間存在著一道清晰如柏林圍牆的邊界,世界可能簡單得多。我們只要堅決守護著自身正常的血液,並且義無反顧地討伐、懲處、排除失常者,就像網路上許多留言串的常客那樣,這個世界的邪惡就會減少,我們這些正常人將邁向更美好的未來。雖然這樣可能比較輕鬆,但很遺憾,世界並不以這樣的邏輯運作。問題家庭的孩子或許犯罪率較高,可能從青少年時期就落入吸毒、賣淫、偷竊的迴圈,但從小偷小摸到殺人甚至連續殺人之間,畢竟還是相隔一段距離。

更重要的是,所謂的「正常」家庭也一再養出殺人犯。發生於2007年的千葉縣英語老師姦殺事件,犯人市橋達也家境優渥,父母是醫生,他本人也是大學畢業生。2008年轟動一時的秋葉原隨機殺人事件,犯人加藤智大的父親在青森的金融機構擔任管理職位,屬社會精英,其母也出身青森的名校,是家庭主婦,母親對加藤兄弟的課業和交友比較嚴格,但整體上還是屬於正常不過的家庭。2013年,聯同朋友殺害父母、然後假稱父母失蹤並公開尋親的香港青年周凱亮,家境不俗,曾赴澳洲留學。2014年的台北捷運隨機殺人事件犯人鄭捷,同樣出身小康,報道指他家住豪宅,少年時期成績良好,習跆拳道,而且並不特別孤僻,曾當上班長、班代表。

還有前述的「神戶連續兒童殺傷事件」犯人原少年A。他的父母在他犯事後出版《生下少年A——父母的悔恨手札》,書中呈現的家庭基本上正常而平凡。原少年A在自白中對父母著墨不多,但從僅有的敘述看來,他的父母都算得上是溫柔、關愛孩子的人,孩子在學校闖禍時嘗試理解,並沒有先來一輪狂風暴雨的體罰。他也憶述幼時並不是大家想像的內向鬼,其實「比較喜歡在外面跟朋友野」,「差不多每天都在附近公園跟好幾個朋友一起踢罐子、抓鬼,玩到日頭西下」。可是,儘管如此,他還是在年僅14歲那年,奪走兩個小孩的性命,犯下無可饒恕的罪。

這幾宗在港、日、台曾經震驚社會的兇殘案件,犯人似乎都是正常不過的年輕人,沒有任何一個出身在貧窮環境或破碎家庭。正如駱以軍在《肥瘦對寫》中寫道(篇章名為〈如果幹下那種事的是自己的孩子〉):

「除非惡的黑盒子被撬開了,否則你永遠童話的相信你的孩子是那個柔軟的天使,是那個害羞的小孩,如那些法庭上的證詞『他是個很乖的孩子』。」

除非惡的黑盒子被撬開了,否則我們永遠相信這種出身的人是像你我一樣正常得無可挑剔的平凡人。已故臨床教育學家岡本茂樹曾針對犯下殺人罪或傷害致死罪的受刑人講授課程,其中大多案例的成長環境不佳,但也有少數犯人自認家庭環境很普通甚至富裕,雙親也溫柔。也就是說,就算避開造成兒童創傷的因素,也不等如孩子就會永遠被名為正常的安全罩穩妥保護。

那麼,到底所謂窮凶極惡的人為什麼會窮凶極惡呢?撇除教養因素,餘下的人難道都是天生邪惡嗎?

***

對此,岡本茂樹的態度是否定的。應該說,在《教出殺人犯》一書中,先天性的心理疾病並不在他的討論範圍內,他的著眼點是後天的教育如何「教出殺人犯」,本來被視為「好孩子」的人如何在成長途中歪掉。岡本茂樹的觀點很有趣,他認為關鍵並不是出在好孩子出現問題行為、蛻變成壞孩子的時刻,而是,「好孩子」本身有時就是一種病。因為大人往往獎勵乖巧、開朗、合群、堅強的孩子,在某些情境下孩子就會勉強自己假裝乖巧開朗,甚至下意識地視之為被愛的條件;久而久之,這些孩子便習慣壓抑、排斥自身的情緒和欲望。幸運的話,他們可能會因為某些契機學懂紓解這些壓力;不幸者則積壓至爆發,可能在青春期出現問題行為,這時師長大多會作出懲罰,致使他們進一步陷入壓抑與爆發的惡性循環。

「一個人對自己內心的痛楚若是變得遲鈍,也會跟著對他人的痛苦無動於衷。」岡本如此寫道。

回頭看《絕歌》,原少年A的案例印證了岡本的想法。雖然原少年A在自述中沒有多提家庭裡的教養方式,但他在書中屢次形容自己是一個「戴上面具的人」:

「事實上,我也很少哭。不是為了要『像個男子漢』。我只是不太會把任何情緒表現出來。這可能是我從小給自己培養起的自我防衛技巧。我是變不成蝸牛,沒有殼能保護自己的蛞蝓。所以我必須在自己的身體裡打造出一個自我防衛的殼。當我一察覺危險,便逃進自己打造出來的那個厚殼裡。」

被捕後,他卻在拘留所裡開始「夜泣」,每晚一進被窩就不停流淚。他察覺自己「察覺不到痛苦」並為之感到「生而為人卻無從感受的痛苦」,「對於殺了人卻沒有任何感覺的自己,感到恐怖得無以復加。」

單看《絕歌》,我們無從得知原少年A是怎樣變得遲鈍,甚至沒有感受,或是從何時開始帶上面具,為自己建造堅硬的殼,只知道在他14歲殺人的時候,面具和殼已經是他處世必備的道具了。不過,只要讀過《教出殺人犯》,你對少年A的發展不會感到意外,因為實際上正是最最正常的教育方式創造自認必須養成硬殼、戴起面具才能生存的孩子。簡單指令如「要像個男孩子!」「不要輕言放棄!」「不要麻煩別人!」「不准撒嬌!」「不准哭!」「要堅強獨立!」「不可以任性!」,甚至只是在孩子難過時鼓勵他打起精神、笑一個,都會讓他漸漸習慣壓抑自己內心的真正感受。時常保持乖巧開朗成為愈來愈沉重的折磨。

這些教養方式,其實很大程度上和 Dr. Jonice Webb 所說的「童年情感忽視」重疊。權威型父母重視紀律,會定下諸多規矩,要求孩子服從,而且傾向把服從當成愛的表現。重視紀律的結果往往是忽略孩子的情緒,等於在無意中告訴孩子,你的感受不重要,你的情緒是不被接受的。孩子最終會將經年累月的情感忽視內化成自我否定,跟自身的情緒狀態割裂。

《教出殺人犯》中有一個案例,受刑人在談打死人的過程時面帶笑容。一般人會立刻跳到「此人禽獸不如」的結論,但岡本解釋說,這個受刑人在談起自己童年的痛苦經歷時也是掛著笑容的。因為兒時沒有人承接他的痛苦情緒,所以長大後的他已經無法像普通人一樣,在開心時笑、悲傷時哭,誠實直面自己的真正情緒,反而會在經驗負面情緒時以「笑」來表達。這個笑的面具,意味著他無法感受自己內心的痛苦,同樣也對他人的痛苦無動於衷,最終做出毆打他人致死的行為。

從大量對受刑人的第一身觀察,岡本茂樹歸納出一些驟看有悖常理的主張。日本社會慣性要求犯罪者深切反省,能好好對受害者或家屬道歉,並下定決心重返正途,是犯罪者重新被社會接納的條件。可是,岡本茂樹卻認為我們不應該要求制式的道歉。相對於門面的道歉和反省說話,更重要的是犯罪者能不能跟自己真正的心情重新接軌;只有當他們能真切地感受到快樂、憤怒與悲傷,才可能發展出同理心,將自己放在受害者的立場,然後理解自己剝奪、毀滅的到底是什麼。

岡本其中一個針對受刑人設計的課程是這樣的:受刑人兩個一組,先由一人問:「你願意聽我說話嗎?」對方回答:「儘管說!」之後自由交談。結束彼此互道:「謝謝你願意聽我說話。」因為這些人沒有體會過有人好好聽自己說話的快樂,所以才無法有正常的人際關係,他們最需要的課堂,是學會在痛苦時用一句「你願意聽我說話嗎?」來尋求協助,學習依賴他人、和他人建立關係,這才是防止再犯的最佳方法。

同理,如果可以言及預防的話,重要的是從童年開始培養「撒嬌力」,讓孩子知道即使負面情緒也是正當的,討厭的事情要適時向人抱怨,難過的時候可以任性地撒嬌,這樣才能有效排遣壓力。岡本在書中一再強調,「不能給別人添麻煩」是危險的想法,因為人生在世,就是透過互相添一點點麻煩才能維繫彼此之間的連接。

更顛覆常識的教育法可能是,別要求孩子絕不說謊,因為這樣只能治標,如果不處理說謊背後的原因,孩子反而會學習不輕易被揭穿的說謊技巧。說謊是人一生中第一個「問題行為」,因此也是父母了解孩子心聲的第一次機會。孩子很可能是感到不安全,才決定用偽裝的方式來應付,要是粗暴地撕破偽裝,只會加深不安全感。其實,不獨是犯下彌天大罪的殺人犯,就算是平凡的現世,很多人每天仍然在童年時經歴的各種災害中掙扎,為無法認可與表達自己的感受而痛苦。畢竟擅於管教,能令孩子隨時感到安全的父母,還不如說是少數。傷害的出口不一定是殺人,也可能是顯性與隱性的自殘行為,或是不同程度的心理生理疾病,或是日常的無定向惡意。但就算我們都沒有溫柔的父母,終究可以試著一點一點的自我療癒:和小孩一起演練撒嬌,學習依賴他人,訴說自身的真實感覺。就算無法減少罪惡,至少可以令世界少一點痛和傷害吧?

原刊於關鍵評論網