七書店 | 美感事物

七書店 | 美感事物

收錄我參觀的藝術展覽筆記

七書店 | 美感事物

七書店 | 美感事物

收錄我參觀的藝術展覽筆記

《蜷川妄想劇場》:一本女性向的偶像寫真集

發表於:洪七與源太太的書房 2016年蜷川實花來台北當代藝術館辦展,而剛好,那年二月我去東京旅行,買了一本蜷川實花的攝影集當戰利品。二月到東京時,我花了不少時間逛書店,然後看到蜷川實花這本攝影集,《蜷川妄想劇場》。這本台灣也有賣,但是我是在日本二手書店以100圓日幣買下來的,爽度破表。

從眼見不為憑,到情感先決:以攝影愛好者角度評論電影《淺田家!》

攝影就是這樣的一門藝術。他不僅是眼見為憑,能拍攝出看不見的真實,更是能否成為攝影師真正的功力所在。攝影師荒木經惟曾說,比起愛,他更相信情。怎麼樣拍出看不見的情,是攝影師得一直面對的功課。

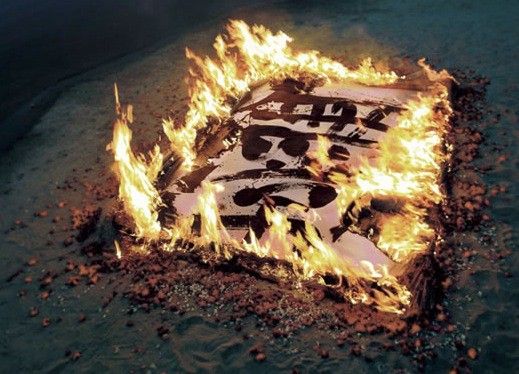

書行無常,死小說

前些年到日本旅行,恰巧碰上台南死傷慘重的大地震。旅途中碰上不少日本人主動關心起台灣,一方面是出於感謝台灣人對311大地震的關懷,另外一方面,更是因為311大地震時,日本人自身在生活上、生命上遭受了非常巨大的震撼。這次在日本書店逛攝影集時,翻閱到兩本我非常喜愛的攝影師的攝影作品,碰巧都跟311大地震有關係。

我第一本閱讀的攝影書籍:《荒木經惟的攝影告白》教我從技術與設備中解脫

我在大學時期,曾有一段嚴重的低潮期。所幸在那段低潮裡,我靠著大量的、廣泛的閱讀,獲取了許多精神資糧,引領我從破碎的舊價值觀走出來,認識許多不一樣的事物。這本《荒木經惟的攝影告白》就是我那時期接觸到的書籍,也是帶領我人生第一次進入到攝影世界的書籍。

過度生產的時代,與喪失感性的我們:John Akomfrah《機場》觀後感

《機場》描述了一個太空人,似乎是從遙遠的宇宙回來到希臘的機場。然而機場已成一片廢墟,杳無人煙。在機場裡,太空人凝視著廢墟,幾位穿著20世紀初期衣著的男男女女出現,彷彿時間的幽魂,在這已破敗的空間裡重演著過往的繁華。

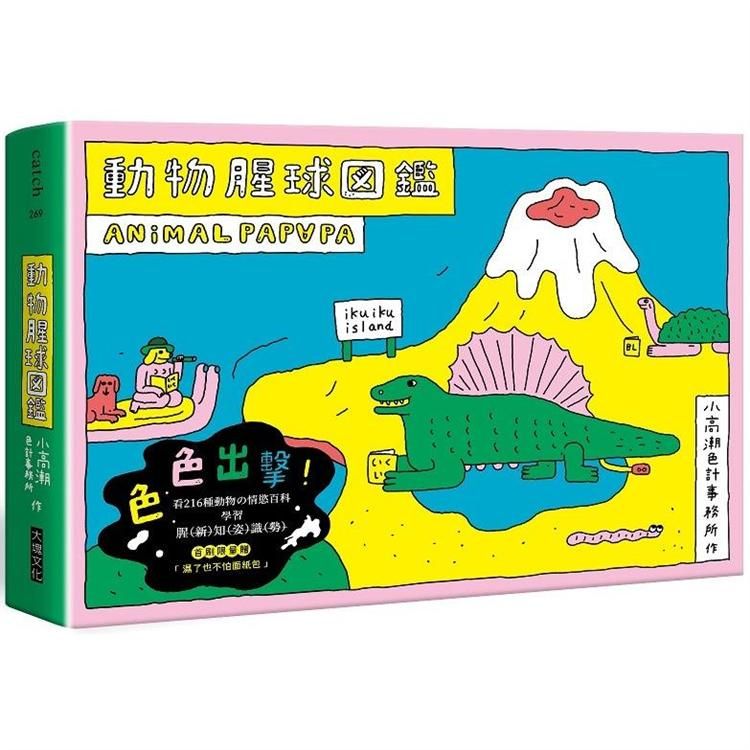

一休尼いく!いく!小高潮色計事務所色長分享《動物腥球圖鑑》創作故事

今年讀字破浪書展,小高潮事務所的色長帶來了《動物腥球圖鑑》,與大分享了他的創作歷程。色長講座中分享了很多自然界的故事,透過各式各樣的腥知,打破人類對於性的僵化想像。

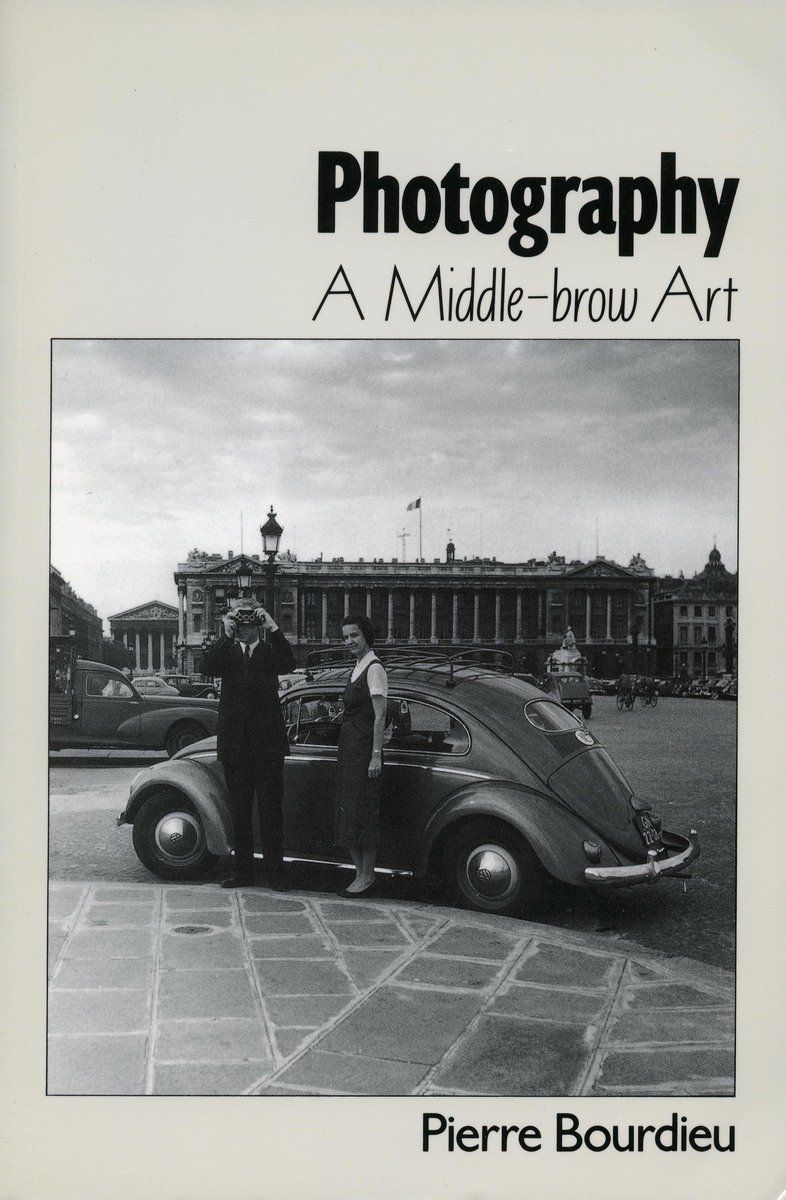

攝影品味的社會學:讀布迪厄《Photography: A middle-brow Art》

發表於:洪七與源太太的書房 Bourdieu是社會學界很重要的大師,他的學說很清晰、也很生活化的說明了人的品味、審美觀,和我們身處的階級、生活情境有很大的關係。這本《Photography: A middle-brow Art 》是他1965年的作品,透過攝影,他分析了美學品味與階級之間的關係。

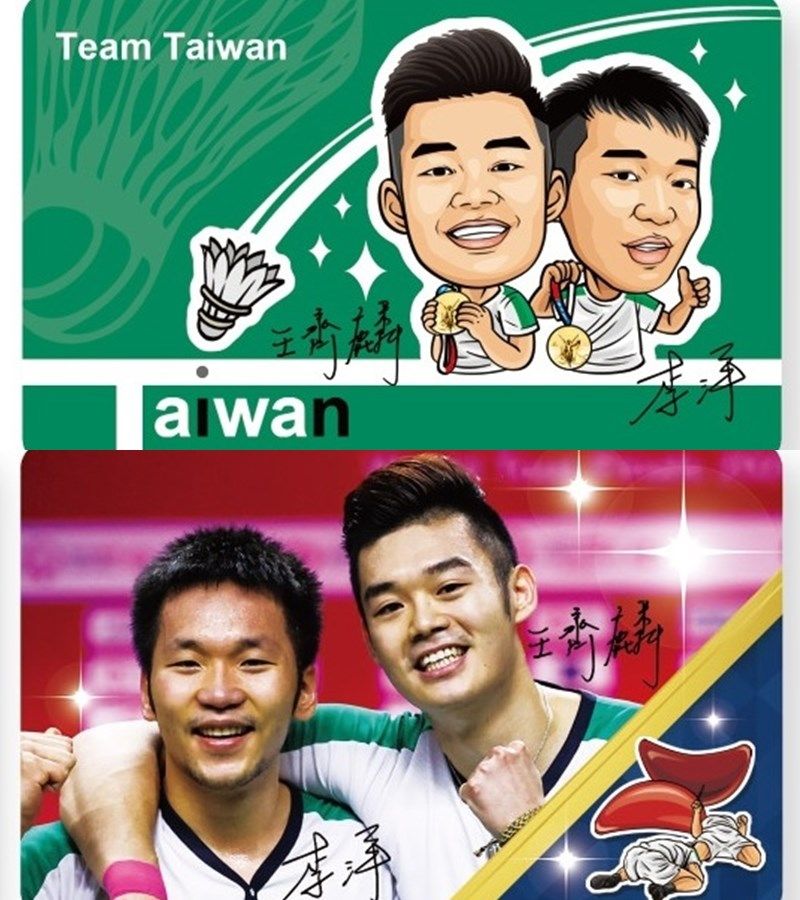

中華民國美學又來了!?以麟洋配悠遊卡的設計為例

所謂的「中華民國美學」,這種出於生存需求的大眾美學,真的可以算是一種美學嗎?或者,我們可以問,大眾階級的美感一定真的是不好的嗎?

動漫未來:動漫在通俗娛樂外的新感性

有越來越多的台灣漫畫家走向精緻化、文學化、藝術化的創作模式,而這趨勢也產生了幾個現象,例如,漫畫、插畫、繪本、藝術繪畫,我們發現他們彼此之間的界線越來越模糊了......

日光底下無新事,月光底下現故人:黃啟佑《明月高懸》畫展小感

從這些畫作中,我彷彿可以感受到白晝的高壓、寂寥與徒然。但在月夜的畫作中,彷彿又能感受到世界的神秘、豐富、甚至帶有一點幽默。

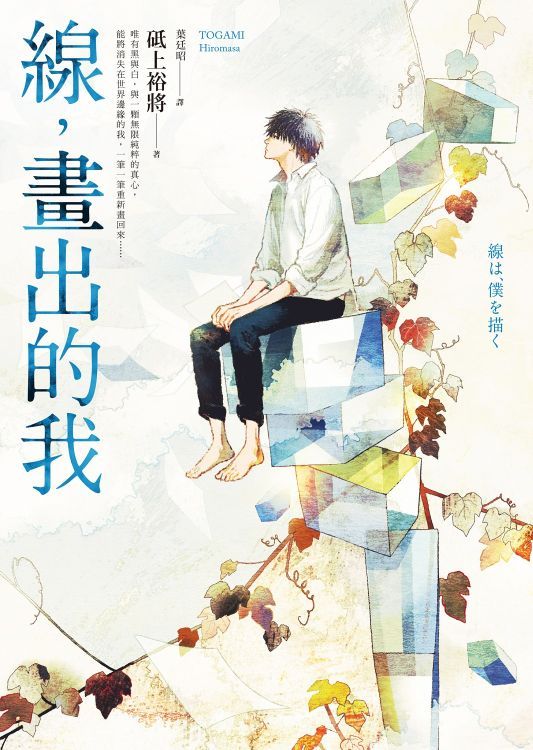

藝術不是為了療癒而生,但不直面人心就無法真正的創作:讀《線,畫出的我》小感

我一直覺得,藝術可以比身心靈書籍更觸碰到生命的核心。一個人在投入到創作時,必然會面對到自己的個性、與生命的難題。而唯有自己真正突破這些困境,你的創作才有機會突破。

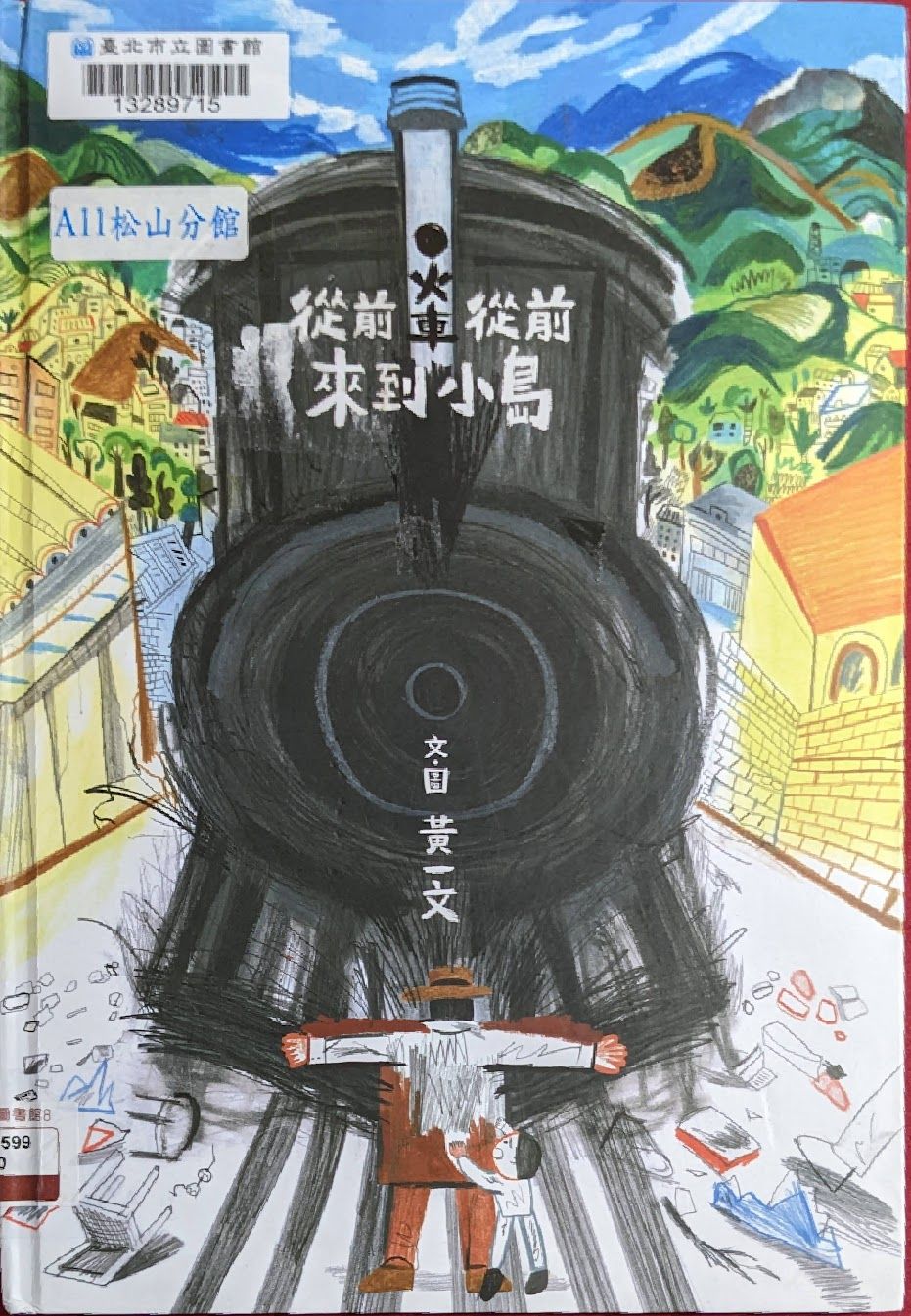

我們的心一不注意,獨裁就會回來——讀黃一文《從前從前火車來到小島》

小島上有人覺得那麼小的島不需要這種大建設、大開發,結果這些擁有不同意見的人一個一個都被火車載走了。

《靈蹤》:歷史悲劇的遊魂 等待著誰來感應

歷史的悲劇 神靈引領我們追尋蹤跡五月一日,我來到台中的國家歌劇院觀賞了舞蹈劇《靈蹤》。這齣戲是由真人真事改編而成。在一九五零年代末期,原是外交官的陳智雄被國民政府指控推動台獨運動而遭受逮捕。在他人生最後的時刻備受凌遲,他在馬場町因拒絕下跪被士兵用斧頭斷腿,最後遭受槍決。

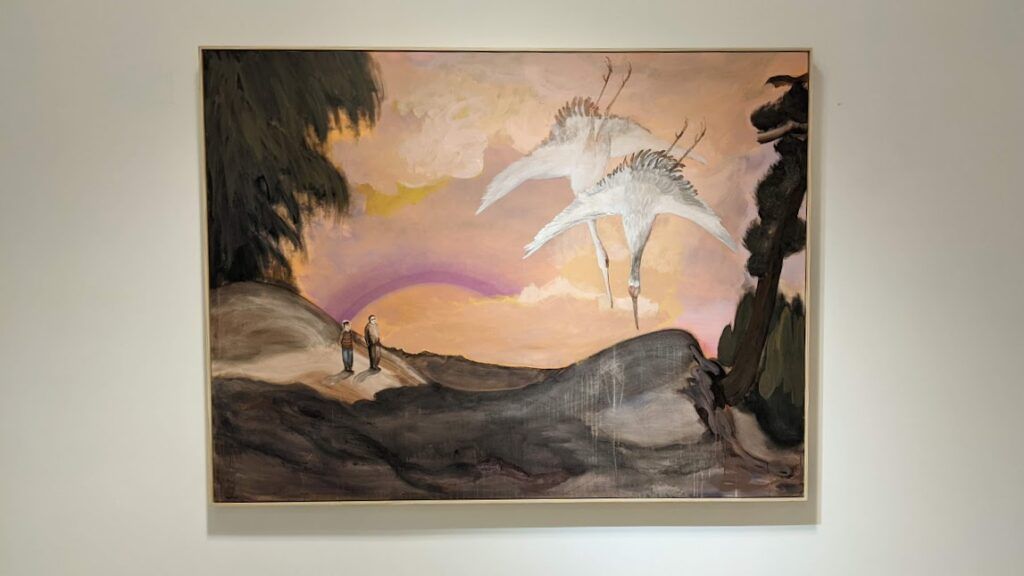

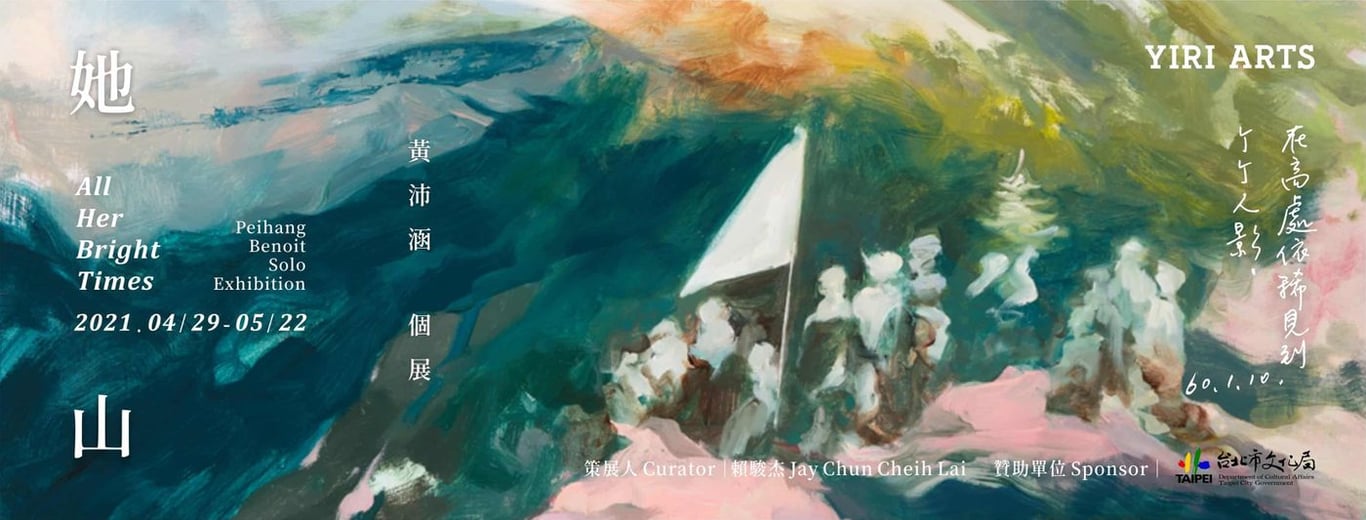

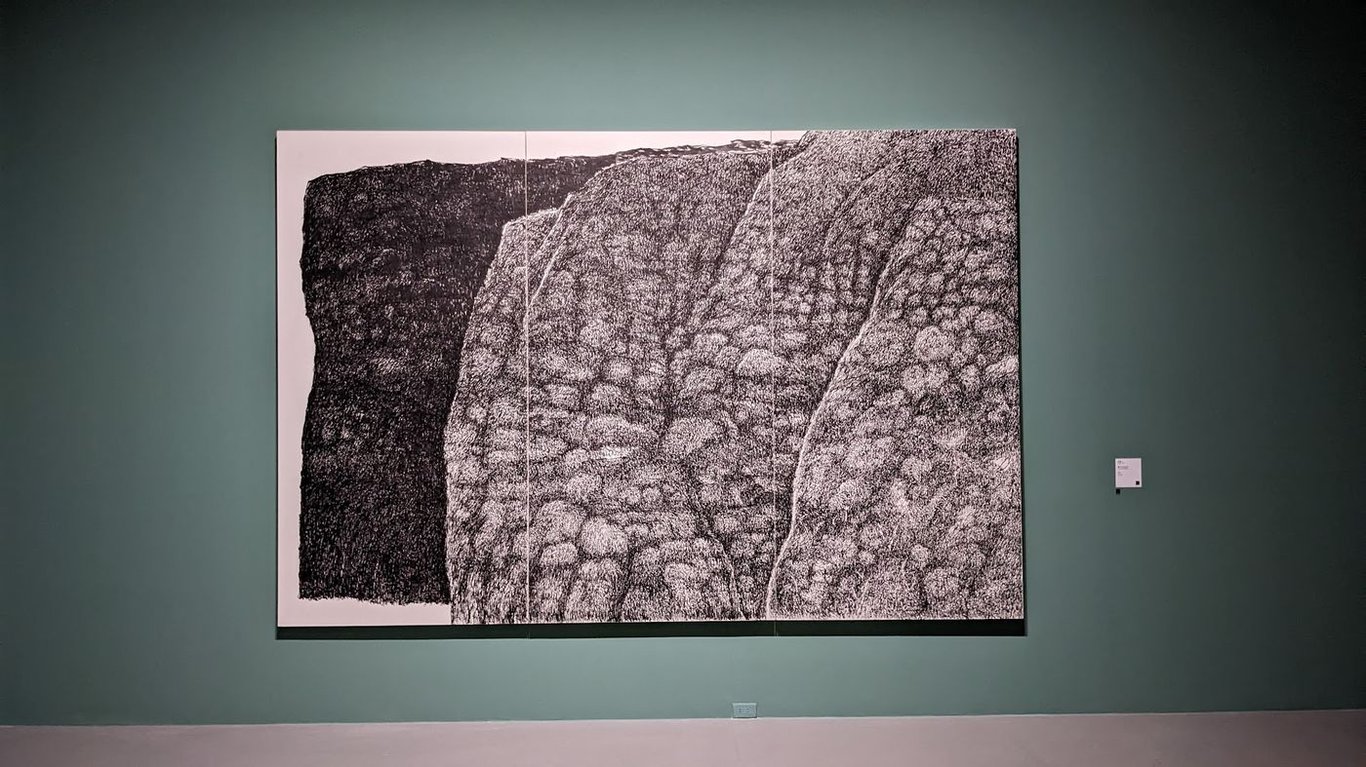

母親的山,女兒的山,父權的山:黃沛涵個展《她山》觀後感

圖引自伊日藝術計劃 YIRI ARTS 臉書粉絲專頁文章發表於:洪七與源太太的書店 5月11日,忽然意識到疫情可能會變嚴重,於是趕緊趁疫情應對還沒變嚴格之前,跑到「伊日藝術計劃 YIRI ARTS」去看黃沛涵的個展「她山 All Her Bright Times」。

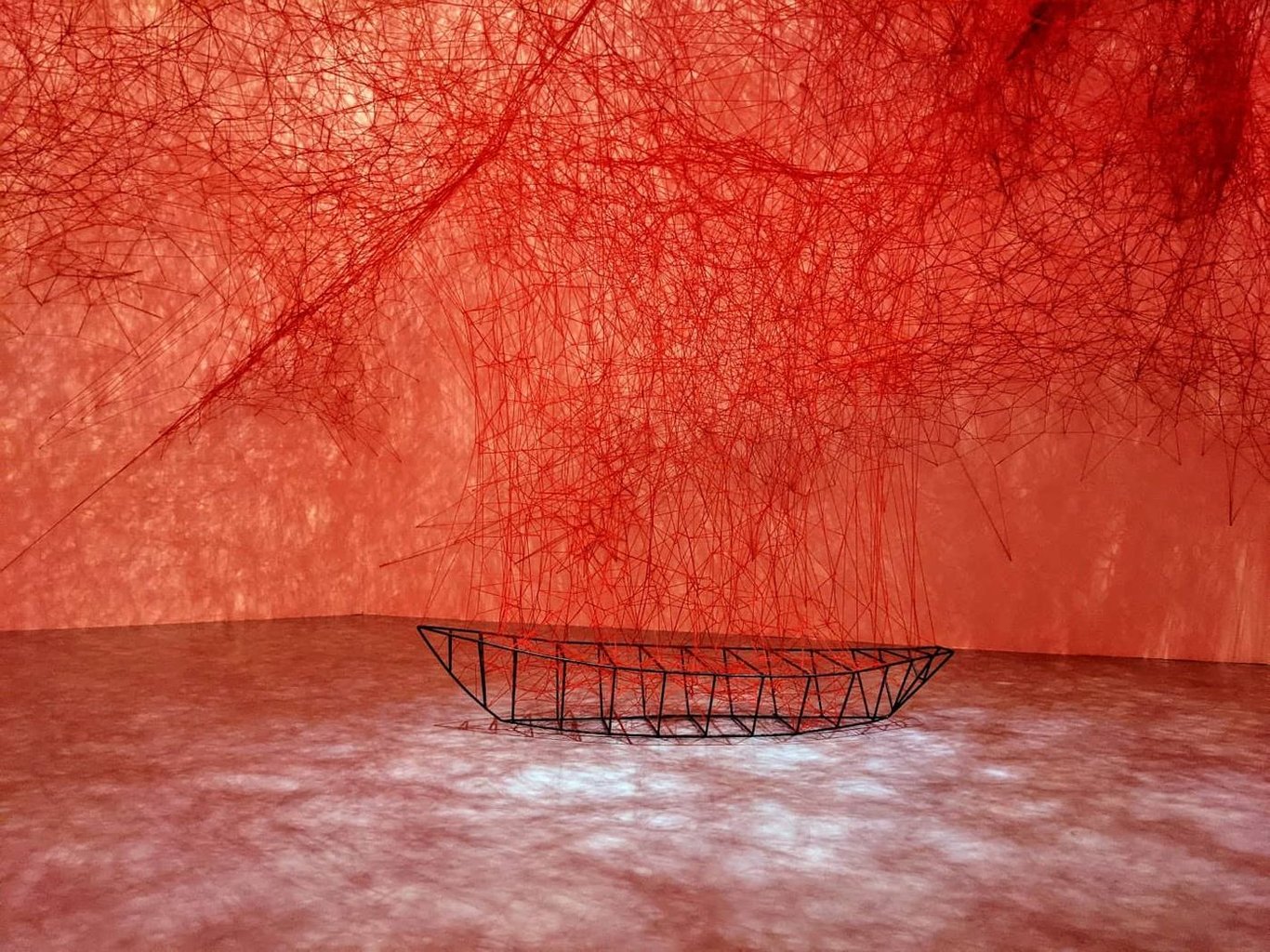

人生是非己:《塩田千春:顫動的靈魂》特展

我覺得塩田千春的作品就是在表達一種情感、一種思念與關懷。這個投入情感的對象,可能是自己的家鄉、是曾伴隨自己成長的傢俱、樂器、是自己旅途中的住所、是自己穿著過的衣服與鞋子、是自己生病的身體等等。你只要對你生活中的任何事物有感情,你和那件事物彷彿就被繫上了一條線,產生了連結。

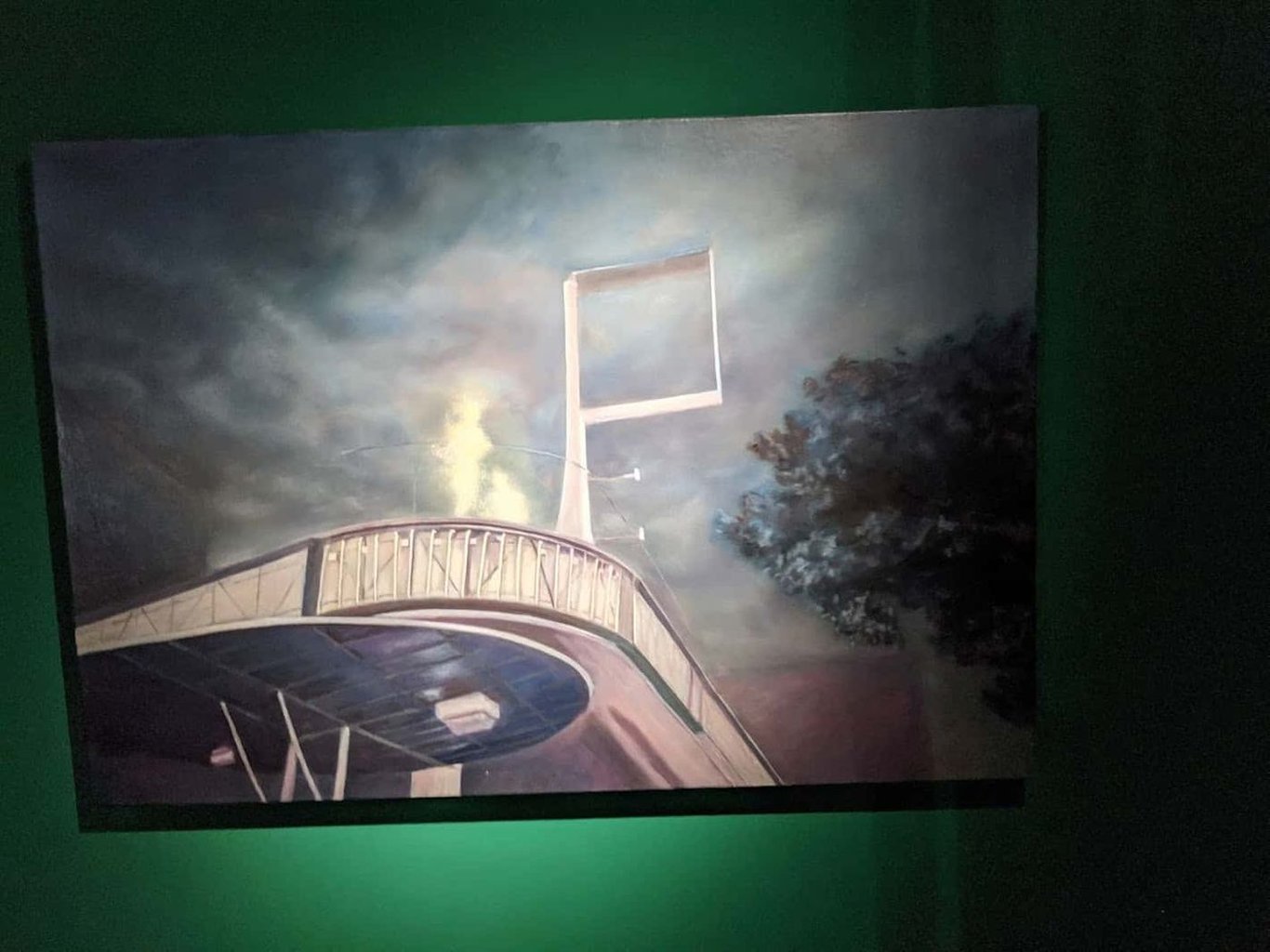

在光暗中遇見消逝的意念:吳柏賢「熠翳踽踽」個展觀後感

「熠」和「翳」分別有盛光與暗藏的意思,而這也呈現在他的畫作中。有攝影的吳柏賢,刻意將畫中的要角畫成類似攝影作品過曝的模樣,創造出迷離感。這種過曝、或者我所謂的迷離感,雖然讓我們觀看的人無法看清畫中角色的模樣,但在心理距離上卻以「光」的形式被拉近了。

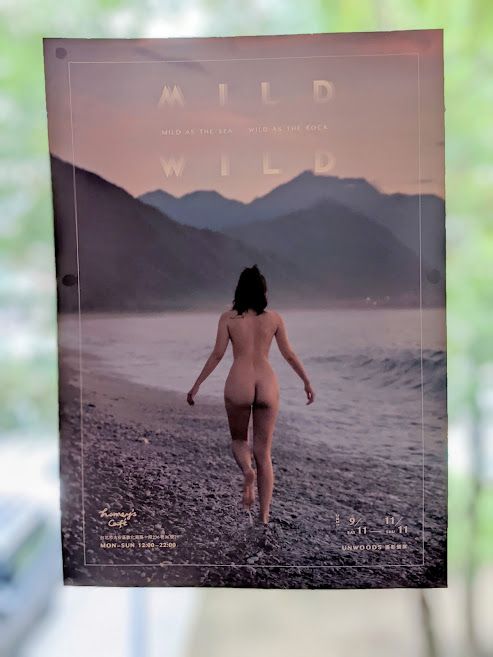

人體攝影如何逃離男性的凝視?Unwoods攝影展觀後感

Unwoods作品中的女性,與那些岩石、花草、海洋疊影,讓女性的角色融入自然,都共享著萬物的脆弱無常。而這使得女性與觀者拉開了距離,不再輕易變成被慾望的對象。

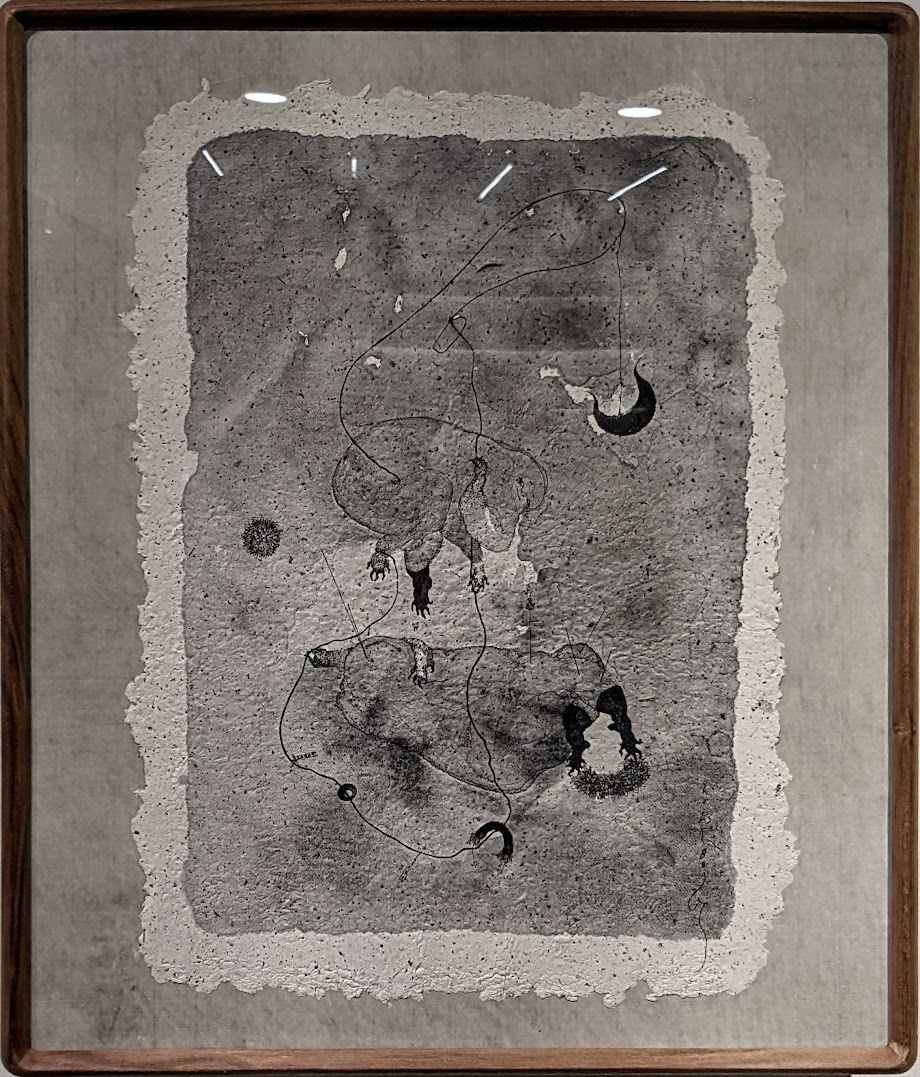

Lifelog:從東方水墨看見現代藝術:李義弘回顧展小感

李義弘的作品融合了東西美學、融合了當代與傳統,展現了獨特的美感。

張心情談繪畫與療癒:療癒就是勉強

「 身處在一個被療癒淹沒的生活裡,我感覺著療癒的核心其實是勉強。」— 張心情

北美館《旅途:新進典藏作品展》,一個不期而遇的審美經驗

我們應該試著多多吸收各種不同美感,拓寬自己審美的韌性,讓自己有彈性的去面對不同的事物,而不是只耽溺自己喜歡的東西而已。

每個作品,都是生命的積累與選擇——觀賞藤川さき台灣首展《光的積層》

「我想,你的生活可能也有很多積層,就像我在一幅畫誕生前所做的油漆層,或選擇。」——藤川さき

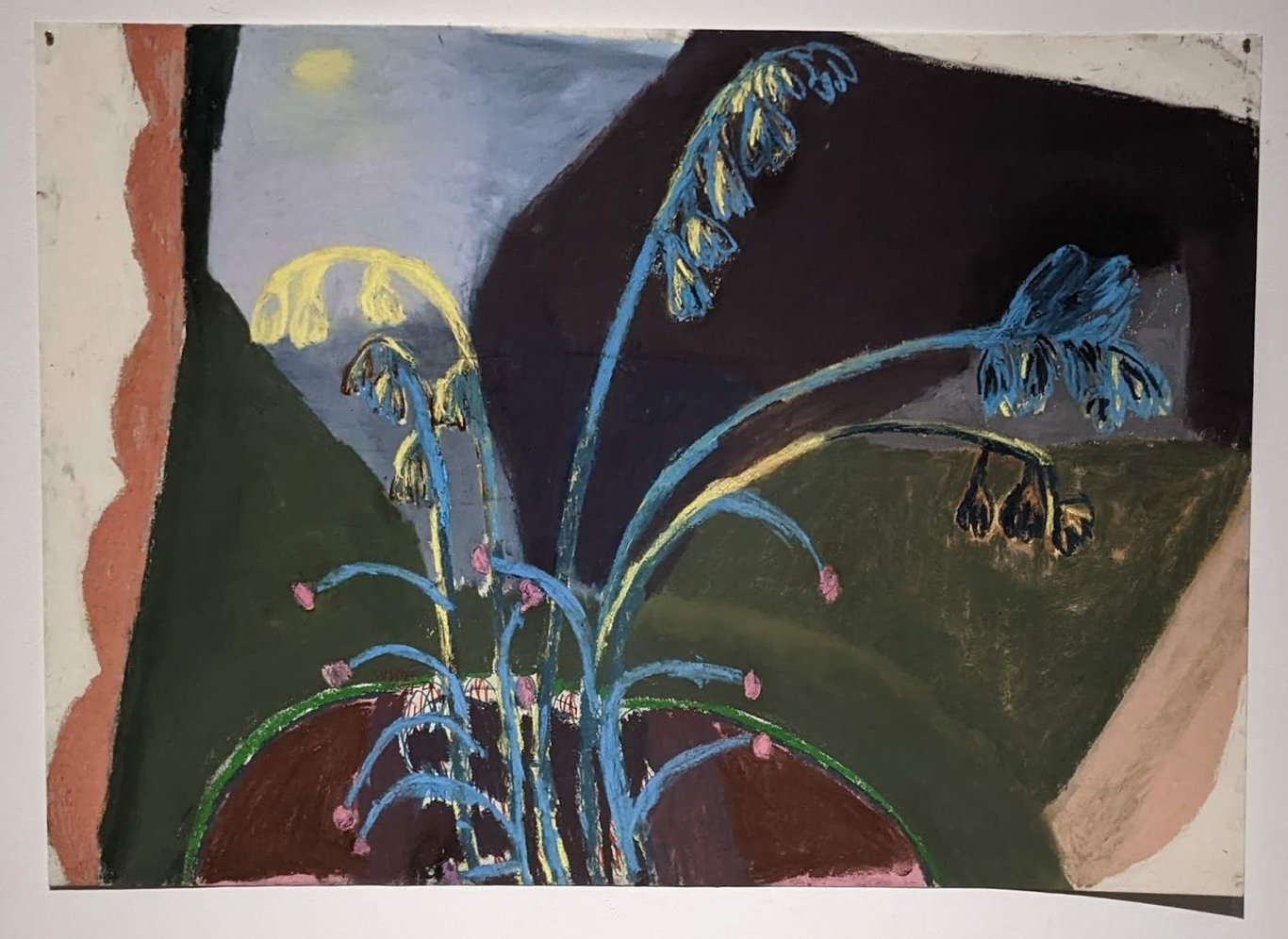

情感先行的繪畫,Mònica Subidé畫展觀後感

表現主義、野獸派的畫風在當時常被視為粗魯、不入流,但那時的人們大概沒想過,那種追求內心情緒表現的畫風在百年後已經被普遍接受,見怪不怪了。

在藝術的威權下,繪畫如何說出自己的話?閱讀噴汀曼《繪畫獨立 不是宣言的宣言》

為藝術而藝術的這個「藝術」的概念,其實是這兩三百年才發明的概念,而人類繪畫的行為卻很早就有了。然而隨著當代藝術越來越重視理念、哲思的重要性時,繪畫的技巧、繪畫獨有的感性、語言等等都被這些觀念性的東西給壓抑了。