机械复制艺术中的时间构成方式

本雅明是一个相当具有混合色彩的理论家,相比于法兰克福学派的批判,他的观点更加贴近文学和艺术发展的实际,并且对很多的艺术家进行了深刻的分析和判断。文学方面,本雅明对波德莱尔,卡夫卡,普鲁斯特等人的作品进行了分析。在艺术方面,则对于当时新兴的媒介传播方式,如电影,摄影,以及批量生产的报刊等进行了关注。而在对这些文学艺术进行分析的过程中,本雅明着重强调了时间对于艺术和文学发展的重要记忆。机械复制对文学艺术最重要的影响恰恰在于缩短了制作时间,时间是本雅明衡量科技媒介变化的最重要因素。本雅明关注的不仅仅是物理意义上的时间,也同样是心理意义上的时间,机械复制改变了人理解时间的方式,延展了人的感觉器官,同样给予了更多艺术和社会交汇的空间。

一、时间与重构的价值

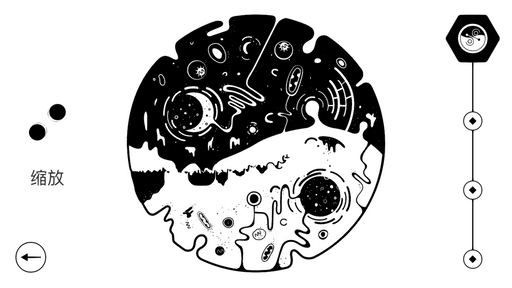

机械复制时代的艺术与传统艺术的区别在于,机械复制改变了艺术生产的时间性,而这种时间上的改变了人认识艺术和欣赏艺术的方式。因为机械复制可以同时让多个毫无区别的复制品进行流通和传播,而传统的艺术则仅此一件,只有在特定的事件和空间中才能看到。换句话说,机械复制导致了物理上时间的分裂,人们可以同时欣赏某件艺术作品(哪怕是艺术复制品),而不需要必须以特定的时空界限为标准。艺术欣赏的时间被贬值了,更多人可以参与到欣赏过程中。这样,由特权阶级规定的艺术便成为了大众的艺术。但从另外一个角度来讲,这种艺术独特性的消失,也便意味着某种原真性的消失,更严重的问题是,这让艺术变成了可以篡改的。独一无二的艺术作品开始有了版本问题,并且在不同的时间线上开始拥有不同的样貌,而在传统的绘画和雕塑过程中,这并不能够实现。比方说,一瓶汽水上的包装画,可以根据商业需要打上不同赞助商的标签,或者直接对原有的形象进行篡改。艺术在现代商业的世界中不再是一个单一个体,而是可以不断被调用和篡改的视觉机器。而同样是在时间的意义上,本雅明区分了艺术的膜拜价值和展示价值。在传统的情形下,艺术最重要的价值是膜拜价值,“在这创造物中,唯一重要的并不是它被观照着,而是它存在着。” 因为传统意义上的艺术具有原真性,便有无可更改的权威。换句话说,艺术具有某种宗教性质,它要求人去膜拜,并俯视着观众。而当机械复制的技术打破了生产的界限,于是膜拜变成了展示。本雅明同时又用“光韵”(或翻译成灵晕)和“震惊”两个概念对问题进行了阐释。“那么,究竟什么是光韵呢?从时空角度对此所作的描述是:在一定距离之外但感觉上如此贴近之物的独一无二的显现。在一个夏日的午后,一个休憩着一边凝视地平线上一座连绵不断的山脉或一根在休憩者身上投下绿荫的树枝,那就是这座山脉或这根树枝的光韵在散发,借助这种描述就能能使人容易理解光韵在当代衰竭的特殊社会条件。光韵的衰竭来自两种情形,它们都与大众运动日益增长的展开和紧张强度有最密切的关联,即现代大众具有着要使物更易‘接近’的强烈愿望,就像他们具有着通过对每件实物的复制以克服其独一无二性的强烈倾向一样。” 本雅明用自然景物来对“光韵”做出了说明,但其实他强调的并不是事物的自然属性,而是距离感。但其实这种距离感依然是和膜拜价值相关联的,仰视带来了距离,崇拜导致了神圣。而且如果想要克服这种空间上的距离,需要时间。时间无限延伸可以约等于无或者是零,距离永远存在。但是机械复制却让人可以无限接近艺术作品,而且接近的时间在不断变小,直到艺术作品的所有层面都可以非常清晰地被感知到。现在的设计软件如Photoshop甚至可以将一张图像上按照图层进行划分,如果操作者愿意,他可以修改任何可能的图层并改变图画的样貌。而过往的艺术则被当作是统一的整体,如本雅明所说的远方的群山,那是某种模糊的充满意蕴的倒影,而在现代艺术中,一切都可以被切割殆尽。“把一件东西从它的外壳中撬出来,摧毁它的光韵,这是感知的标志所在。”

艺术创作的时间并不是线性的,从开始创作到结束创作。而是变成了某种随时待命的时间,在代码托管的平台Github中,所有代码修改的版本都会被显示并自动标注时间,程序设计者可以在任意一个自己认为合适的版本上进行修改,也就是说,最新版本的产品并不意味着是最好版本的产品,而恰恰可能是中间某个虽然不完善但是灵光一现的版本被继续推演下去。机械复制的艺术中,时间成为了一种并行工具,不管是艺术的创造者还是工业产品的创造者,都能够将自己的时间进行精细的划分,换句话说,试错的成本降低了,而每一份草稿都获得了可能性。也就是说,艺术作品的实现过程被切分出来单独获得了价值,既有断臂的维纳斯,也有完整的维纳斯,断双臂的维纳斯和断腿的维纳斯,这些可能性的出现,机械复制导致了艺术的无限延展。但是本雅明并不是简单地将过往的艺术与现代艺术分开,推崇“灵韵”而否定机械复制艺术的价值,实际上,本雅明为机械复制时代的艺术创造了另外一个衡量概念,那就是“震颤”。在本雅明看来,机械复制艺术最重要的表现就是摄影和电影,“照相摄影从阿杰开始成了历史演替中的一些见证,这就使摄影具有了潜在的政治意义。摄影已要求有一种特定的接受,它不再与自由玄想的静观沉思相符合。它使观赏者坐立不安,观赏者觉得必须寻找一条通向这些摄影的特定路径。” 摄影让特定时空中发生的事情可以被快速的记录,并且可以被快速的复制,时间被换算到更小的单位,一秒内发生的事情也可以被快速客观的记录下来,而在依靠绘画的时代,模特必须长时间维持不自然的状态,而对于运动的场景,画家则必须运用自己的记忆速写记录,这些方式在记录现实方面都存在一定的偏差,虽然这些偏差也是绘画的特征之一,但是机械复制时代的艺术展示了视觉精准性上的超越。并且如本雅明所注意到的那样,摄影可以做为某种历史证据,获得某种社会意义。比方说八卦新闻记者,通过对明星私生活的拍摄,对明星的身份进行挑衅,如果被验证真实,则真的会对明星的生活或者声誉造成了一定影响。而在机械复制艺术之前的时代,这实际上是不能想象的,人们无法成为证据的发现者或者是制造者。但是从相反的意义上来讲,由于其可更改性也可以成为遮蔽。同样是电影明星的例子,八卦新闻记者虽然可能知道两个人之间是朋友关系,但是估计将摄影的角度拍摄的让两个人看起来非常暧昧,这种处理可以一定程度上改变现实,让摄影成为某个虚构事件的证据。正如本雅明指出的那样。“这样,这些图片就首次提出了作文字说明的需要。显然,这种文字说明具有一种与绘画标题完全不同的性质。” 但摄影确实赋予了人一种记录时间的方式,这种事件记录方式至少包含一定的真实性,虽然有可能是伪造但依然显示出某时某地发生过的事情,而这种对事件的记录,将给人以“震颤”。我想这里的震颤主要指的是摄影传达了某种“真相”,而这种“真相”的记录可以改变人对事情的认知。摄影能够补充人感知到的时间,能够代替人在自己不存在的时间节点上进行事件记录,这样人就拥有了多重的时间。但是摄影不管怎么说都是静态的影像语言。当把视野转向电影,事情变得更加复杂。电影将静态的语言连缀变成了动态语言,时间不再按照物理时间进行分割,蒙太奇剪辑技术让电影的时间分割变得更加自由,剪辑意味着可以让时间压缩,提取出重要的时间节点并展示更为广阔的时间场景,但从另外一方面说,电影使得人们只会关注那些被给予的部分,成为了一种幻象。

二、时间的分配律

机械复制时代的艺术的特征之一是,艺术不再是单独一个人完成的,由单一作者拥有的作品,而成为了带有分工性质的集体创作。这跟机械复制时代艺术的综合性有关。对于电影,它需要剧本写作者,需要演员,需要导演,需要拍摄人员,剪辑人员,还要请人来为电影进行配乐。电影中涉及到的职位性质差别很大,让一个人同时具备这些不同的职业素养基本上是很难实现的。所以电影拍摄是一项集体行为,但是一旦有集体行为便有了如何分配如何主导的问题。虽然导演会负责控制电影的整体框架,但电影需要大量的金钱投入,所以电影也会格外考虑商业效果以及是否能迎合观众。这就意味着电影的意义是在撕裂中形成的。这有点像建筑,不同的工人为一个整体添砖加瓦。分工问题同样蕴含着某种时间意识,虽然电影是由不同职业的参与者组装起来了,但这并不意味着他们是互相分离的。由于不同的部分需要相互配合,也就是说,即使是在各自的职能范围内,工作依然不是个人独立完成的。各项职能的负责者互相将对方的时间打断。导演会不断打断演员的时间去制造特殊的动作,演员也会因为演出不自然的地方打断导演的预想。“电影演员与舞台演员不同,他的艺术成就在籍以复制的独特形式中,并不是展现在随机的观众面前,而是展示在一个专家小组面前,这些专家作为制片主任、导演,摄影师、音响师和灯光师等,随时都能干涉他做出的艺术成就,这就是电影的一个很重要的社会性特征。” 在电影制作的过程中,没有真正意义上的独立时间,所有的时间都是缠绕在一起的。电影可以说是一种相互折磨的艺术,而最后能达成效果总是一场你死我活的战斗。正如本雅明所说:“对电影来说,关键之处更在于演员在机械面前自我表演,而不是在观众面前为人表演。”

这是对的,在进入观众的视线之前,电影就经历了无数的操练。等到电影进入观众的视野之内,已经是一个混合了多种时间的产物。一个小时的电影,可能要耗费好几个月甚至是好几年才能够完成。而被精心制作的电影,则被放置在观众的面前。艺术开始变成分工活动而不是一个单纯的艺术活动,在现代艺术的每一个细胞里,都能找到商业的影子。每一种职业者的制作时间都不同,而他们的时间之间也相互干扰,只能靠计划的方式,使用时间节点来规定艺术的完成时间,机械复制时代的艺术在制作时间上其实可以将时间无限延长,而在商业却又给艺术限定了最后的制作时间,而且这个时间很多时间是小于艺术制作所需要的时间,爆米花电影就是这样制造出来的。在机械复制艺术装配过程中时间是极端不固定的,而艺术产品的质量也伴随着时间需求而变化。本雅明喜欢将机械复制艺术中的劳动分工与交响乐的演奏进行类比,在本雅明看来,交响曲演奏也是一种装配,指挥家完成的是一项装配活动而并非实际的艺术。这意味着本雅明对艺术的划分并非是按照单纯的物理时间结构进行的,而是在艺术制造过程中不同的时间运行顺序,而这装配的结果在本雅明看来,充其量只是一种带来艺术感觉的作品。但是换句话说,机械艺术的制作者必须要在不同的时间线路中游荡,导演必定是具有精神分裂特质的,这种神经质在机械复制时代非常普遍,艺术家们会怀念之前那个可以随心所欲将自己的心智安放在时间之中的感觉,因为这在机械复制之中是不被允许也不可能实现的。但是机械复制的艺术也意味着每一个人都可以将自己的时间,将自己的意志输入到艺术之中,每个人都可以称自己是作者,机械复制时代的艺术是混乱的艺术。时间的重新分配让每一个参与艺术的人都用自己的额定时间进行创作,而受制于整个艺术作品所需要的总时间,这让艺术更像是一件产品而不是艺术,虽然也有一些独立艺术想要突破商业划定的时间限制,但因为现代艺术本身将求视觉效果,不管是材料还是人力都需要消耗大量资金,如果想要表达自我,它必须选择与商业进行必要的连接,这种连接导致了艺术制作的时间扭曲,甚至是艺术概念的变化,很多机械复制时代的艺术充其量只能算作是艺术产品,而艺术产品是跟大众审美对接的,人们需要视觉刺激,并且这种刺激应该恰好在他们的接受范围内,如果这种刺激过于强烈(比较前卫的艺术),也会因为过于怪异而被排斥。人们需要的是能够符合其基本的认知但是又有吸引力的作品,而人对艺术的认知却又是和社会审美联系在一起的,换句话说,人逐潮流而动,而控制影像的人成为了能够引导潮水的人。“传统的东西就是被人不带批判性地欣赏的,而对于真正创新的东西,人们则往往带着反感去加以批判。在电影院中,情形则不是这样。电影院中的主要特点在于,没有哪个地方比得上在电影院中那样,个人的反应从一开始就以他置身其中的群体化反应为前提。如此之个人反应的总和就组成了观众的反应。个人反应表现出来的同时,又在作自我监控。在此,继续与绘画作一下比较仍然是有意义的。” 另外一种身份变化则是观众也成为了电影中的一部分,在观看电影的过程中,观众并不会认为自己是旁观者,而是参与到电影之中的人。而在一些特殊的情形下,如有很多的狂热粉丝,会花钱为自己喜欢的演员购买应援产品,这些人甚至会将演员看作是对自己特别的存在,如称自己喜欢的演员为哥哥,姐姐,弟弟,妹妹,或者是认为他/她是自己的伴侣。这就直接将电影或者影像中的人物变成了自己的某种投射。电影明星的存在让电影这虚构的时间延长了,观众们会想各种办法让他们的梦继续维持下去。而对拍摄地点的巡游则展现出了另外一种电影对现实的影响。刻意设计出的场景被保留下来,观众花钱去到拍摄地点指认自己在电影或者电视剧中看到的场景并感到快乐,虽然一切并不是像他们想象中的那样存在,但是他们却根据剧组留下的东西确认了自己的想象。从这个例子中,我们可以看到电影的强大力量,它内涵的参与感让观众变成了电影的代理人。不仅电影如此,在电子游戏中,玩家扮演游戏中的角色,直接成为演员,跟电影不同,玩家的时间和游戏时间的同步的,玩家直接创造了时间。他们在其中演出了剧目,相比于机械复制时代的艺术,电子产品取消了更多的生产环节,流程更加简便,代入感更强。而没有变化的是,观众沉浸过程中还是将自己的眼睛交给对方,失去自我并获得在另外世界的新生。在枯燥又乏味的现代社会,人们只能用改变自己分身的方式给自己找乐子,因为自我认同感被快节奏的生产方式所碾压,每个人都是他们自己也不是他们自己。于是扮演或者假装扮演成了人们重要的解压方式,人们宁愿生活在时间的幻觉中也不愿意被劳作切割,但反过来说,因为有了这些时间的幻觉于是他们能够忍受自己的现实生活的状态,所以无法直面和审视自己的生活,这也是机械复制时代艺术的问题。

三、意识中的时间

电影让人与艺术之间的距离无限靠近,人能够最大程度地接近艺术。电影成为人眼睛的一部分,成为了视觉的部分。人将视觉转移到荧幕上,从而与荧幕中发生的事件产生密切关联。人仿佛跟自己所处的时空进行了置换,而在置换的过程中,人的认知也会被影像所改变。影像拥有一种权力,凝视。电影让观众看到他们希望观众看到的部分,而被电影强调的部分则也会被观众认为是重要的部分。“复制技术所导致的展示方式的变化,在政治中也可以见出。民主所陷入的危机被视为从政人员展示条件的危机。民主把政治家直接展示在个人角色中,并把他展示在议员面前。议会就是他的观众。随着录制机械的革新,对从政人员在录制机械前的展示就引起了关注。这种录制机械的革新使陈述者在述说过程中能不受限制地为许多人所听见,并且很快不受限制地为许多人所看见。” 通过和观众交换视觉,电影作为一种媒介让人获得了一种整体的意识时间。所有的观看者可以进入同样的时间中感受世界的运转。在电影院中,这表现为同时接受影像的熏陶并陷入电影的时间中。而在更广泛意义上的影像制作中,如电视。这种时间的交叠以更加复杂的方式呈现了出来。“电视机前的观众朋友!”这一说法意味着某种不在场的互动,这种互动会让人误以为电视上的人物是在和观众进行直接互动,但实际上具有一定的表现性。表演者可以知道观众能看到的最大程度,但是观众却无法得知表演者刻意制造了多少的细节,真相是掌握在影像制作者手中的。“伟大的革命引进了一个新的年历。这个年历的头一天像一部历史的特技摄影机,把时间慢慢拍下来后再快速放映。这个日子顶着节日的幌子不住地循环,而节日是回忆的日子。因此,日历并不像钟表那样计量时间,而是一座历史意识的纪念碑。” 电影一旦被制作出来就可以被循环播放,一段时间被固定下来成为共同的记忆。人们创造了虚构的时间,而存放时间的器皿叫做电影。人们在看电影的时候是被动接受视觉信息的,也就是说,他们无需像看书一样专注,除非是剧情非常复杂的电影,一般的电影只需要人的直觉,对影像进行合理的重新组装形成自己可以理解的意义,这种观看是消遣的。“消遣性接受随着日益在所有艺术领域中得到推重而引人注目,而且它成了知觉已发生深刻变化的迹象。这种消遣性接受在电影院中占据着主导地位。在特定群体谋求消遣之外,决不缺引领统觉之重新组合的触觉主宰。最初,触觉主宰发生在建筑艺术中。可是,没有任何东西会比触觉主宰指向外观这一点更清楚地表明我们时代所具有的那种巨大的紧张心理。这一点在电影中恰恰是通过画面序列所具有的惊颤效果产生的。因此就这一点来看,电影就可以作为我么时代有关感知理论的最重要对象,这种有关感知的理论,在希腊人那里就称作美学” 电影讲究剪辑,而剪辑的本质则是将不够有吸引力的时间节点去掉,只保留能够给人带来“惊颤”的部分,而这些能够带来共鸣的部分,则会形成新的时间结构。电影中情节的起承转合都能够带来“惊颤”效果,并且“惊颤”效果一般持续的时间比较短,都是一瞬间能感受到的,这跟传统的艺术非常不同。传统艺术如果想要感知到艺术之美,需要更长的时间,观众会慢慢品这个过程,才能够慢慢理解艺术的意义。但是机械复制时代的艺术作品天生就是带着标签的,它本身就涵盖着自身的风格,相比于这种风格实际包含的内容,更重要的是这个标签/术语向人们展示出的可以辨认的东西,比方说,科幻风格。在科幻风格这个标签下,宇宙飞船,机器人,外星人等等都成为了可以辨识的标签,对此有趣味的观众便可以按照自己的喜好购买。但很可能在科幻的表皮下,故事却是劣质而糟糕的,但是这无伤大雅,因为最吸引观众的便是可以辨识的风格。本雅明认为“从另一角度看,电影的这种可修正性则于它彻底地抛弃永恒价值有关。而希腊人的艺术则是对永恒价值的创造。在希腊人看来,站在艺术峰巅上的是那些最不可修正的艺术,即雕塑,它的作品确实是 一整块地构成的。而在艺术品的可装配时代,雕塑艺术的衰亡则是不言而喻的。”

电影缺少恒定性,它可以根据商业,政治,和社会的需要改变自己的形态。问题是,当电影改变了自己的初衷,改变了自己想表达的内核,那是否还是电影艺术。虽然电影作为机械复制时代的艺术的代表,被称为艺术活动是没有什么问题的。但是,在这个被称为艺术的事物之下,总是浮动着各种各样不确定的因素,有时候电影充当反抗的声音,有时候则擅长息事宁人。甚至这两种形态可以同时在一个作品中出现。机械复制时代的艺术所发出的声音是不确定的,在某种意义上讲,这是它的虚弱之处,因为它器物的属性更强,也更听主人的话。另外一个有趣的例子或许是分级制度。为了保证孩子的健康成长,包含有色情暴力的电影片段往往会被修剪掉,只显示自己纯洁无暇的部分。这样,不同的人虽然看到的是不同的版本,但是各位观众都能在自己所见的版本中享受到电影的局部。但诡异的是,看过任何一个修剪版本的观众都可以说自己看过了电影。这放在传统艺术中是非常奇怪的。谁也不会说看过了遮着布的油画就是看过了油画,但是对电影来讲,看的行为更像是某种确认,但是这种确认并不落到实处。而在观赏的过程中,时间的压缩给予了人特殊的空间概念,观众可以跟随电影进入到演员所在的时间和空间之中,代入主角的行为,与剧情一起心情起伏,并且由于电影并不展现完整的故事而只是截取一些主要的故事情节进行表现,总是会出现一些中空的,没有被交代的信息点,而观众则会根据自己的理解对这些空缺部分进行猜测,补全那些被略过的时间。这种空缺所带来的影响在不同的人身上产生的效果并不一样,观众的反应也成为了作品中的一个组成部分。

时间处理方式的变化是机械复制时代的艺术和之前的艺术区别最大的地方,本雅明通过对摄影,电影和传统绘画进行比较,分析了时间在机械复制艺术中的重要作用。在本雅明看来,机械复制时代的艺术通过缩短制造时间让大众获得了艺术的观赏权,但是机械复制的艺术能够制造时间的幻觉从而产生社会影响力,这点是需要人们注意的。

参考文献:

《机械复制时代的艺术作品•摄影小史》,(德)本雅明著,王才勇译,南京:江苏人民出版社,2006.7

《启迪:本雅明文选》,(德)本雅明著,(德)阿伦特编,张旭东,王斑译,第274页,北京:生活•读书•新知三联书店,2008.9