夢想比現實更殘忍的世界

午後的溫風,寂靜颳起春末落地的花朵,花朵的散逸侵占了碧落的眼眶。

她駝著滿當當的後背包,踟躕在舞蹈教室的門前。

今天晚上就要搬演舞劇了。

在腳傷療癒的期間,她刻意沒有出現在舞蹈教室裡,一直拖到表演開始不久前才回歸練習。

主角的位置如她所料交給了木枝,碧落對著小心翼翼告訴她結果的老師,沒有顯現出任何表情。

她沒有想像中的波動,只是覺得腦子嗡嗡的響,什麼念頭都在這規律卻惱人的旋律裡斷裂了。

老師給她安排了一個群舞中可有可無的小角色,碧落不想強調「可有可無」這四個字,老師怕她腳傷沒有全好,告訴她只要還有任何一點不舒服,都可以直接放棄不上舞台。

直射在面目上的打亮燈燒出刺辣的感觸,梳妝鏡裡自己的面孔變得異常清晰。

碧落厚塗上木柴色深邃的眼影,慢慢撕開假睫毛的包裝,兌著膠水撕黏到眼皮上,佐以玫瑰顏色的唇彩,直白的光束渲染整面的燦爛,她突然有一種陌生的感覺。好像眼前的這個人,並不是她自己,

後頭熱身做準備的孩子們鬧成一團,噪雜的喧嘩快要衝破碧落的耳膜。

沒有人注意到呆坐在梳妝台前的她。

接下來的一切可以預見,拉伸、調整呼吸、在腦海中複習每一條肌理的伸展與力道、角度與高度。

舞台燈像是人造的太陽,燒掉台下的人影,昂起下頷,推上從容典麗的笑,用最俐落優雅的方式踮起腳尖,翩翩飛進舞台。

她在後台看著率先上場的木枝,心裡默數著上台前的節奏,卻感覺腦子裡鼓譟的聲音越來越喧囂。木枝的每一個抬手,每一個完美使力的下蹲,乾淨直爽的迴圈,都在腦子裡刮搔著劃下痕跡。

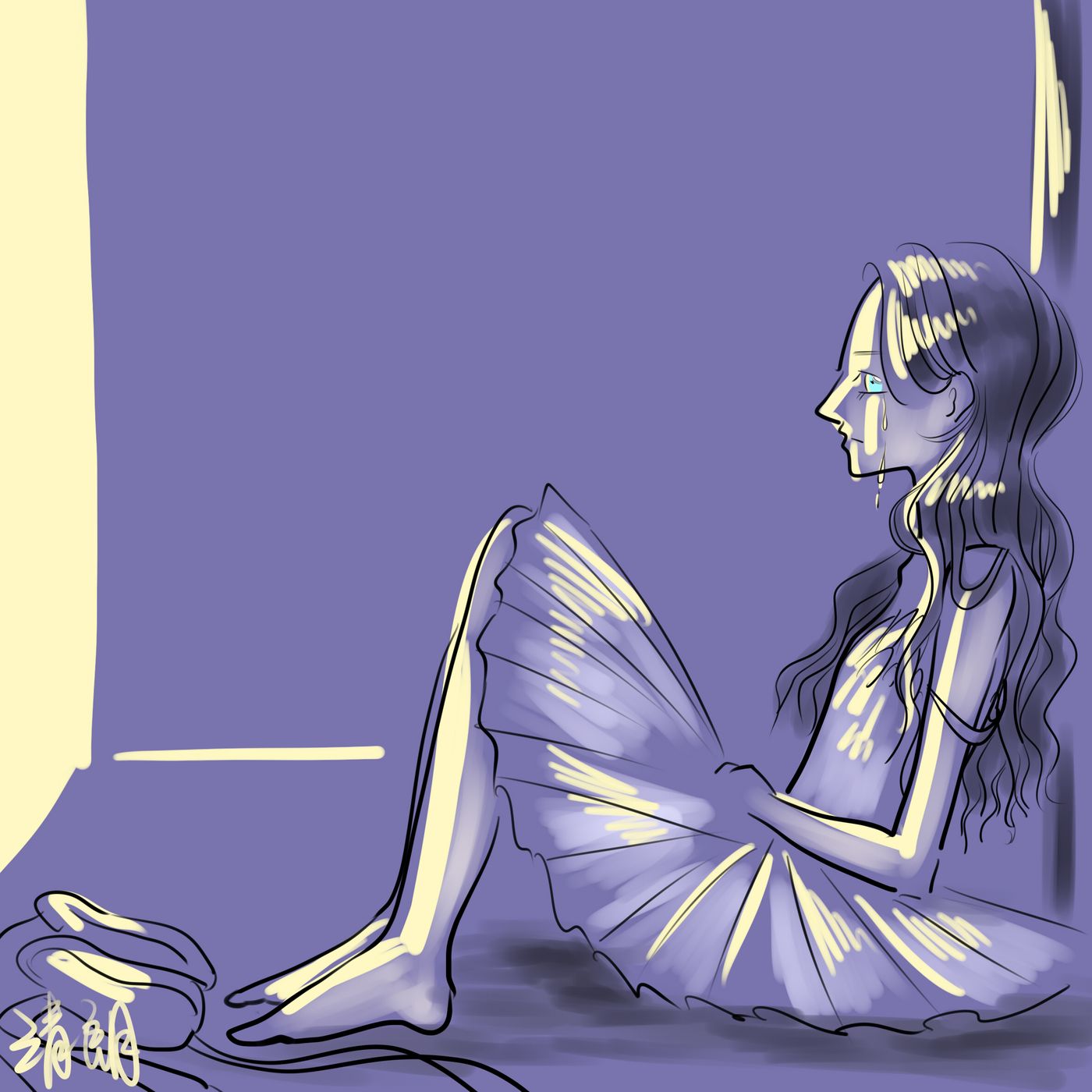

碧落覺得眼前一陣模糊,那拔高尖銳的響聲突然停了下來。

「跑吧。這裡不是我該來的地方。」在所有聲音安靜下來的世界裡,碧落只無比清晰的聽到這句話。

她倏地轉身,頭也不回的掠過一張張錯愕的臉譜,衝向空無一人的化妝間。坐上凳子,拉掉舞鞋的綁帶,將整雙鞋塞進包包,跳進皮鞋裡,看向妝鏡,一把扯掉貼在額髮上晶瑩閃動的鑽花,猛力的拆開纏繞的包頭,甩著整頭恣意揪捲的墨髮,拎起包袱,快步跑出大門。

春末的第一場雨正是猖狂。雨像像是鐵墜子砸在肩頭、砸在額首。

邁開的步伐越來越大、越來越快,在毫無收斂的狂雨中碧落不顧一切的向前奔跑。

她不懂為什麼要跑,她只想靠著速度去抹掉一點甚麼。

跑吧,逃離這裡。

這樣或許還來得及阻止自己變得麻木。

從午睡裡清醒過來,玫瑰是被一陣惱人的肚子叫弄醒的。

「媽蛋。好餓。」明明睡前天還正亮著,現在外頭已經黑得像塊陳年昆布。

玫瑰沉重的轉過身子,這才發現背疼得不得了,往後一看,原來自己壓在耳機上睡著了。她摩娑了一下肚子,現在裡面已經空空如也。

她果斷決定下樓到廚房去,好在今天錢阿姨不在,她可以把上次偷屯的韓式拉麵拿出來煮。

玫瑰哼著小曲一蹦一跳的往廚房走去,剛走進飯廳,就看到花站在進入廚房料理區的拉門前探頭探腦。

「你在幹嘛?」玫瑰見那朵小蘑菇雞賊的樣子就來氣,沒準她又想搞事情。

「我餓了,想要去廚房拿布丁。」花小小聲地說道。

「拿就拿啊,還等什麼?」玫瑰打了個哈欠,伸手就要推開拉門,卻被小手一把抓住。

「媽媽在裡面。」

「蛤?真假?她不是說今天會很晚回來嗎?」

「不知道。」

花眨了眨眼睛,眼珠子和眼眶之間蓄滿一種無辜的光澤,可這一點都沒有讓玫瑰覺得她可愛,她把花整個人抓起來放到旁邊,半信半疑從拉門縫隙往裡面探去。

珊瑚大清早的時候穿得像個元宵燈節的大型花燈,出門前把她倆抓起來親了好幾口,玫瑰氣得恨不得把臉皮撕下來,用鹽酸洗一洗。

廚房裡光線昏暗,但玫瑰還是隱約看到了那條橘黃花裙的貼鑽在閃爍,只是不是在珊瑚身上閃爍,那衣服竟然掉在了地上。

仔細一聽,廚房深處的確有珊瑚在說話的聲音,但比那個聲音更明顯的,是一道像從深海湧上的低沉男聲。

那兩種聲音纏在一起,氤氳出一種曖昧的溫度,人影是看不清輪廓,可感覺地上的衣物越堆越多。

玫瑰倒抽一口氣,顧不著被發現的風險,嚇得啪一聲把拉門關緊。

她轉過頭來,張大著眼睛瞪著花,嘴巴想合攏卻沒有辦法。

「我好餓,我要進去了。」花沒有意會到玫瑰那顯而易見的驚恐表情,邁開小腳就要走進去。

「等等等等等,先等一下,不行,不可以,不能進去!」玫瑰張開大手把花整個人撈起來,連拉帶拖駝到客廳去。

「為什麼!我很餓欸!」

「沒…沒有為什麼!」玫瑰的心臟高速的擊鼓,感覺血液上不去腦袋,臉也泛紅成蘋果。

「我餓了!我要吃布丁!」

「好好好!布丁…布丁…」玫瑰扶著額頭左顧右盼,試圖讓自己冷靜下來。

下一秒她走到玄關把花掛著的小外套粗暴的套到她身上,猛力抽走雨傘,套上雨鞋,接著牽起花往門外跑去。

玫瑰一路直直的往前走,雨下得奔放,打在鏡片上讓眼前模糊成一片,可她還是執意的向前走,直到看到便利商店才停了下來。

她冷靜下來回頭看了看花,只見花的小蘑菇頭被風吹成了一坨草莓冰淇淋,小小的臉填滿了疑惑。

「我這件褲子是新買的欸,都濕掉了。」花嘟起嘴唇,難得卸下了小大人的面具,用短短的手指擰著衣服的邊角。

「那是雨又不是油漆,而且你不是還有很多裙子嗎?」

「…我不喜歡裙子。」花抹掉臉上的雨水,用一種軟軟糯糯的童音說道。

「我喜歡褲子,可是媽媽總是給我買裙子。」

「我肚子餓了。」花揉揉眼睛,抬頭看著玫瑰。

玫瑰頓了頓,心裡湧上一種酸酸的感覺,她不知道是來自於什麼,那種酸楚黏在喉頭處,讓每句話都被攪成一團。

「好啦,我們去買布丁。都來了就吃一點飯啦,不要只吃布丁。啊,挫賽。」玫瑰說著翻了翻口袋,這才發現裡面空無一物,剛剛出門太急,竟然忘記帶上錢包。

「恩,給你。」

玫瑰低下頭來,看見花的手裡貼著一團皺在一起的鈔票,她有點不好意思的捏走紙鈔,攤開來一看,裡頭竟然有四千塊之多。

她很快給花買了個微波蛋包飯,坐在靠窗的吧臺座椅上,兩人就這樣看著暴雨猛啃便當。

玫瑰見花粗魯的握緊塑膠湯匙,鏟土似的扒著米飯,上一口都還沒嚼爛就急著吃下一口。

「喂,吃慢點。你有那麼餓嗎?」

「…這是我今天的第一餐。當然很餓啊。」

「蛤?第一餐?」

「恩。」

「難不成錢阿姨每周休假,你都一天吃一餐?」

「媽媽出門前會給我錢,叫我自己買。」

「…」

「那…你今天…今天那個叔叔你見過嗎?」

「恩。那叔叔真的很酷,頭髮長長的,像稻草的綠色。」

「媽媽每次都在家裡跟叔叔見面嗎?」

「見過幾次。」

「幾次…那你有直接看到嗎?」

「看到什麼?」

「也…不是什麼,啊,反正,恩…當我沒說。」

兩人頓時沉默下來,這種安靜更襯托街上吵雜的雨聲。

玫瑰想開口,卻又覺得話梗在喉嚨裡,思索半晌,還是忍不住提問。

「你…會不會想回去跟爸爸住?」

她試探性的撇了花一眼,只見花定格了幾秒,慢慢放下湯匙。

「我不太記得爸爸長什麼樣子了。」花嚥下食物,遲疑著字句。

「爸爸如果會給我買褲子的話,我就去找爸爸。」

「…家人不是拿來買褲子的吧。」

「不知道。」

「什麼不知道?」

「不然什麼是家人?」

「家人…家人就是…」玫瑰仰起頭,看著天花板,皺起臉像是要把什麼擠出來。

「…遠足的時候給你做一個好吃的便當,假日帶妳出去玩,回家陪你聊學校的事情,知道你喜歡吃什麼喜歡穿什麼吧。」玫瑰也不太確定自己在說些什麼,感覺似乎是一派胡言,可花卻聽得認真,歪著細軟的脖子在思考。

「爸爸會做這些事情嗎?」

「恩…以前會,現在我就不知道了。」

「以前爸爸媽媽還在一起的時候,他們會一起做這些事情的。」玫瑰歛下眼瞼,低聲說。

「爸爸才不會讓你吃便利商店呢。他煮的飯可好吃了。」玫瑰掛著一個近似於微笑的表情,卻只是近似,那笑裡參了點別的東西。

「姊姊,爸爸還會記得我嗎?他會不會生氣我忘記他了。」花對上了玫瑰的眼睛,那雙通透的眼珠反射著玫瑰的容顏。

她第一次覺得花有像個孩子的時候。

「他不會生氣的。」

「一定不會。」

玫瑰想拍拍她的頭,卻沒有那個勇氣,只得抬頭看向窗外的雨點。

「欸?」

她抬眼的瞬間卻嚇了個正著,只見窗外大雨中,一個披頭散髮的芭蕾女伶正佇立在商店門口,雨穿透她的舞衣,在裙襬下下起小雨。

玫瑰定睛細看,這才發現濕透的女孩就是碧落,她打起傘,衝出了商店。

「喂!你怎麼會全身都濕了?你沒有帶傘嗎?」玫瑰支起傘架,勉強遮蓋住碧落纖瘦的身軀。

碧落沒有答話,只是輕輕地搖搖頭。

玫瑰見情勢詭異,將碧落拉進了便利商店。

進到商店裡,碧落只是靜靜的沒有說話,像極了一尊白色油墨勾勒出的舞者雕塑。玫瑰拿著衛生紙小心的擦掉她臉上的雨水,又把外套披在她身上。成串的雨水從她的髮絲流淌到肩膀,又從肩膀垂墜到地上。

碧落毫無生氣的直視著地板,往昔的畫面不受控制的在腦海搬演。

第一次看到芭蕾表演,是小學二年級,那時候家裡附近的文化中心辦了一場免費的舞蹈演出,金光飛散在舞者的手足與指尖,彷彿四季的風都能在他們的輕舞間被馴服。

他們就像是真正的天鵝。

三年級進入了舞蹈社團,為了能跟得上其他學員,不是上課的時候,碧落就掂著腳尖,從窗外往教室裏面看,用鉛筆歪歪扭扭的把動作畫進小筆記本。

壓腳背的那段時間,現在想來依然是椎心的痛,她拿著零用錢攢著買回來的壓腳背板,一點點一點點的壓住腳弓,直到那樣滑順剛勁的彎度浮現眼前。

因為害怕輸給其他的朋友,碧落吃飯前拉筋,寫功課拉筋,一個人在家的時候,他拿著靠墊忍耐著把緊繃的肌肉拉開,伴隨著酸刺綿長的疼痛,她感覺自己快要哭出來了。

可想起那天舞台上高昂挺拔的身姿,休息幾個晚上,她又覺得自己可以再支撐下去了。

他想像過很多次,他到美國去學芭蕾,進入舞團,她一個人成為天鵝湖的首席,轉完所有甩鞭轉。即便不知道自我訓練的疏失容易造成傷害,即使知道沒有錢補習,也許只會學得不對。

那些都沒有關係。

她不怕痛。

她只怕不發光。

「首席只能有一個,我只想要當最明亮的那一個。」

她最喜歡的瞬間,是所有的舞蹈完成了演繹,她高高的昂起下巴,再從容的壓低身子,敬謝舞臺。

那些好像都消失不見了。

掌聲、崇拜。

歡欣。

「你的舞衣好漂亮啊。」花吃完蛋包飯,跳下椅子,走到了碧落身邊。

「大姐姐是舞蹈明星嗎?」

花那雙清澈純真的眼睛,與那年台下的自己重疊在一起。

才走了這麼短的路,為什麼已經這樣疲憊不堪?

「或許我不夠喜歡舞蹈,我只是喜歡贏過別人的感覺。」

「我是一個愚蠢好勝的,不夠資格稱為舞者的人。」碧落闔上眼睛,終於聽到自己心底的聲音。

「如果我只是碧落。我只是那個最普通最平凡的我。這樣你還會喜歡我嗎?」她擠出一個擁抱著雨季的微笑,終於開口。

笑容逐漸枯萎,一行熱淚突破了眼眶的守衛遠離下頷。

「我…我…比得累了…卻還是一直想要贏…這不是我想要成為的樣子…」

玫瑰有些不知所措,只能放下衛生紙,將碧落輕輕擁在懷裡。

「沒關係的,沒關係。」

在這個暴雨也比世界仁慈的季節裡。

在這個夢想比現實更殘忍的世界。

或許,只有眼淚是公平的。

◎清朗的話:

這一陣子,收到了很多讓我真心高興的回饋。

最近或許有一點迷失,覺得人氣與結果是寫作路上最重要的事情之一。

現在卻忽然明白,或許有人「懂了」我想表達的東西,

那也是很幸福的一件事情。

我想我也容易囚困在輸贏的較量裡,

不論是任何的藝術似乎都無法完全脫離榮譽與好勝的掌控,

迷失或許是這條路上不可避免的過程吧。

我們愛的究竟是掌聲與王冠,

還是拼命向前的自己?

沒有了王冠,我們還會愛自己嗎?

現在的我,

依然不知真解的、愚勇的追求著。

贊助平台: