側記|《歐洲鬼地方》作者莫妮卡.布萊克來臺演講(下) 指控與譴責從親密關係而生?經濟復甦的社會仍殘存心靈瓦礫?

實際上巫術指控是全球性的現象,「經常因突然的社會變革和動盪而爆發」,人類學家彼得.蓋希何(Peter Geschiere)分析其中的共通點是「它們都關係到親密感與不信任」。經歷劇烈改變後,不順遂的小事也需要解釋,原有的關係則成為懷疑與指責孳生的危險地帶,催化成如同阿贊德人式的巫術邏輯。

一種歷史解釋是,戰後大批從東歐與東德被驅逐逃離的百萬德裔居民湧入西德,引發社會衝突而導致猜忌心態,而伊柏林案所在的什勒斯維希-霍爾斯坦更是有比例較高的東部移民。雖然移民可能是其中的因素,但是布萊克指出以伊柏林案來說,此案發生在1950年代中期,離戰爭結束已歷十年,移民應該已經安置妥適,再者巫審案中的涉入者大多是戰前就彼此熟識、相互有關聯的一群人,而非什麼來自他方的陌生人。

也或許有些人會同意警察的觀點,這種鄉下農村就是比較容易出現迷信事件,但是高中時就曾在當地交換的布萊克指出,當地雖然是一片荒涼單調的農村,但是當時這個地區和整個國家和周遭區域[1]的經濟仍是高度串聯的,並且曾經是激進的反猶地區,後來受到納粹收編,在非常早起就在當地議會佔多數。在某些地區,黨員人數高達九成。

就是在這種氛圍下,即使以少數社會主義派組成當地去納粹化委員會調查與重分配土地,實際上遭到懲罰與財產剝奪者仍在少數(希施太太的家庭是罕見的例子)。

整個邦沒有任何人被貼上「罪犯」或「主犯」的標籤,而那些經歷去納粹化審判的被告,有超過九九%的人都「徹底改過自新,或者遭處以小額罰款」。當地官員普遍以一種「效率低落且貪婪的方式」對待納粹受害者,同時敞開大門讓曾是納粹一員的菁英分子回歸社會。

但是當地仍有社會民主派人士,嘗試對前納粹分子開罰,雖然結果不盡理想,但布萊克認為在關係緊密的小型社會中,定罪與懲罰的企圖仍能產生某種效應,遺留在群體的記憶中。

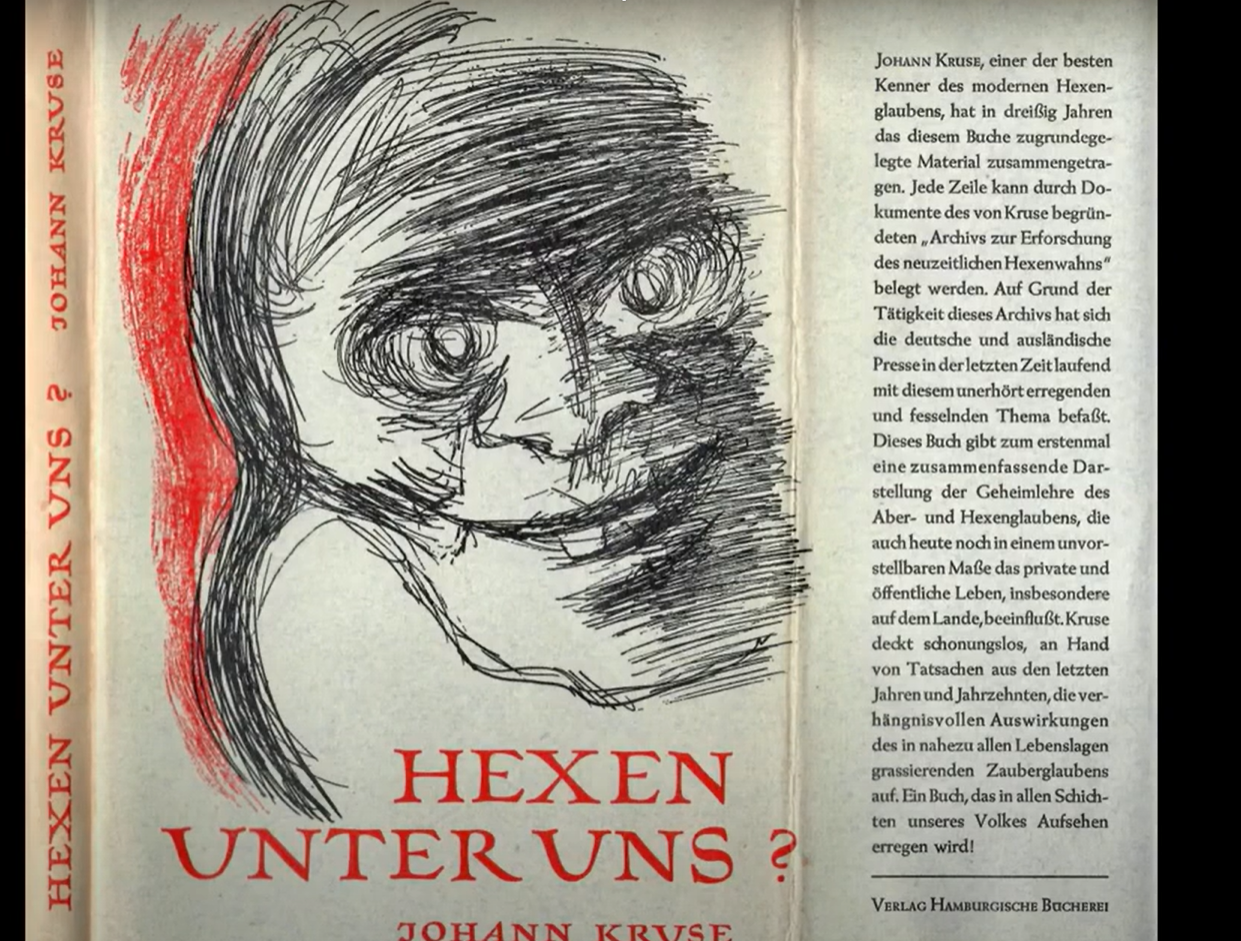

1950年代撰寫《女巫就在我們身邊?》(Are There Witches Among Us?)的約翰.克魯斯(Johann Kruse)是布萊克重要的資料與靈感來源,這位頗有偏執性格的退休教師反覆寫信提醒當局巫術指控的問題,在伊柏林的巫審案浮上檯面時,精通相關議題並深入調查的克魯斯成為媒體最常諮詢的專家。實際上早在1920年代他就注意到自己的同胞將迴避真正的問題,將身邊發生的不幸歸罪給猶太人;而戰後他則注意到巫術指控與反猶現象之間的相似性,他真心關注這些被誣指的人們(尤其是女性)的艱難處境。

或許因為他的反覆發言與投訴,也由於案例增加和相關事件造成對受指控者的嚴重排擠和社會不安,官方開始投入更廣泛的關注與研究,即便他們依然沒有意識到巫術指控與不久之前的歷史有何關聯。

布萊克分析,像伊柏林所在的迪特馬爾申地區,權力在二三十年間快速交替,舉報、懲罰的劇碼反覆上演。有那麼多前納粹分子,也就意味著總有人知道某些人未遭懲罰的罪行、侵占的財產,這種氛圍加深了人們的不安與彼此猜忌,藉長久存在民俗慣習紓吐那些沒能說出的秘密與怨氣,成了戰後西德獨有的譴責文化,以另一種方式延續人們不能談論但又假裝斷絕的納粹氛圍。

無論是對葛洛寧現象或伊柏林事件的深入探究,布萊克想問的是同一個問題:從建造奧斯威辛死亡集中營的國家,如此迅速地轉變為一個「看起來跟其他國家一樣正常的國家」,到底意味著什麼?不僅是瓦礫被清除而煥然一新,他們甚至把房子蓋回戰前的模樣,被摧毀的宏偉猶太教堂被重建成工業設計展示中心。那留在心中的瓦礫呢?與其說這是恢復正常,不如說是異乎尋常?

布萊克以同一時期的好萊塢「黑色電影」(Film noir)來類比戰後的西德,那些電影中對於道德的區分不明顯,「充斥著被過去所羈絆,對未來欠缺安全感的正邪角色的無法自拔」。正如同她在報導和檔案中找的葛洛寧和伊柏林,他們一個有納粹背景、另一個父親則是社會民主派,他們都講述正邪對抗,但指涉不明(蔡司是少數的例外);而他們的治癒活動也同樣處在模糊地帶,誰認得出女巫?誰認得出惡者?難道不是也涉入其中,並且有獨特異能者?

這些模稜如同黑色電影玩弄光線和陰影、深度和表面,強調所見未必是一切,亮麗的外表掩蓋某些事物。「在西德光彩的表面之下,在深處的黑暗中蠢動的,是對戰爭和罪行時刻緊隨的記憶,那是最初這個國家建立的緣由」。布萊克在那些精美的野餐、洗碗精、模特兒海報底下找到不協調的邊邊角角,講述了「一個在道德和物質上崩潰的社會,不得不嘗試自我重建的故事」,那是只靠GDP和失業率看不出來的。

而到了1950年代晚期,這一些顯靈、奇蹟、巫術的各種現象逐漸減少,官方也不再獲得巫術指控的案件通報,但時媒體報導的情況也同樣反映這點。為什麼這種對善惡的模稜或是將罪責推給他人的論述氛圍,從1960年代開始轉向了「我們都有罪」的論述?這是布萊克的研究還無法回答的有趣問題,雖然缺乏相關資料她推測一方面物質條件與生活確實更大幅度改善,人們比較能期待更為安定的未來;此外世代交替是很容易推論的原因,但布萊克更進一步提到Till van Rahden的研究,他展示出經歷納粹與戰爭的世代其實開始思考新的教養方式,不再只是威權式或以體罰手段養育下一代,這會不會是德國「記憶文化」的遠因?或許布萊克教授的下一次來訪將會為我們講述新的故事。

後記:花了不少時間編整這篇側記,最主要的原因當然仍是對臺灣社會的關懷,臺灣是一座社會狀態破碎的島嶼,過去的一百多年裡我們從一個帝國轉手到另一個帝國,而後又被納為「新」中國內戰的一方。不過五十年,我們就從威權體制未經暴力革命邁入民主,並且很快展開「轉型正義」「工程」。

在這些權力與關係的快速變化中,官方或說大眾有共識的世界觀和歷史論述也同樣輪轉著,然而在不同時代的表面焦點下,是否也仍殘存著那些成為禁忌的、難以表述的經驗和情感?以當代而言,對「轉型正義」或人權改善這類複雜工作的極端反對、漠然或譏諷等反應,或許也是臺灣社會尚待解讀的徵兆?

解讀我們之中上演的「黑色電影」和翻轉官方歷史論述不同(那或許是近五十年我們頗為關注的),從布萊克的研究或對照阿萊達.阿斯曼(Aleida Assmann)對德國「記憶文化」興起與反動的梳理,或許能看出這是極為困難的工作。但仍已有人開拓前路,如近期楊孟軒老師的《逃離中國》疏解臺灣1945年後的戰後移民社會創傷與集體記憶的糾結、如汪宏倫老師辨認臺灣記憶典範的衝突和解析中臺情感結構的異同。

毀滅性的戰爭和大規模的暴力衝突似已遠去,但我們之間是否還存在些瓦礫碎石?

[1] 迪特馬爾申鄰近丹麥、北海、易北河、埃德河和北海-波羅的海運河,自古以來常為鄰近勢力爭奪。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!