黑莓山(2)

茅厕右拐再左拐后面有个往上的小野路,很多树枝拦着。走个十几米,腐烂叶子底下有个洞,洞里是我吐的花生酱和饼干混合物。在两个同伴去右边池塘装管子时我一个人回来吃掉做smore用的饼干八块,然后拿勺子挖花生酱几百卡。身体难受再去喝水,然后去吐掉。一切都是偷偷的。

我经常抽象和悲观地描述在vermont山上住的四个月,期间我嗜睡、过敏怪病不断。如果我换个角度或者添加细节,会不会重塑这段感受的记忆?

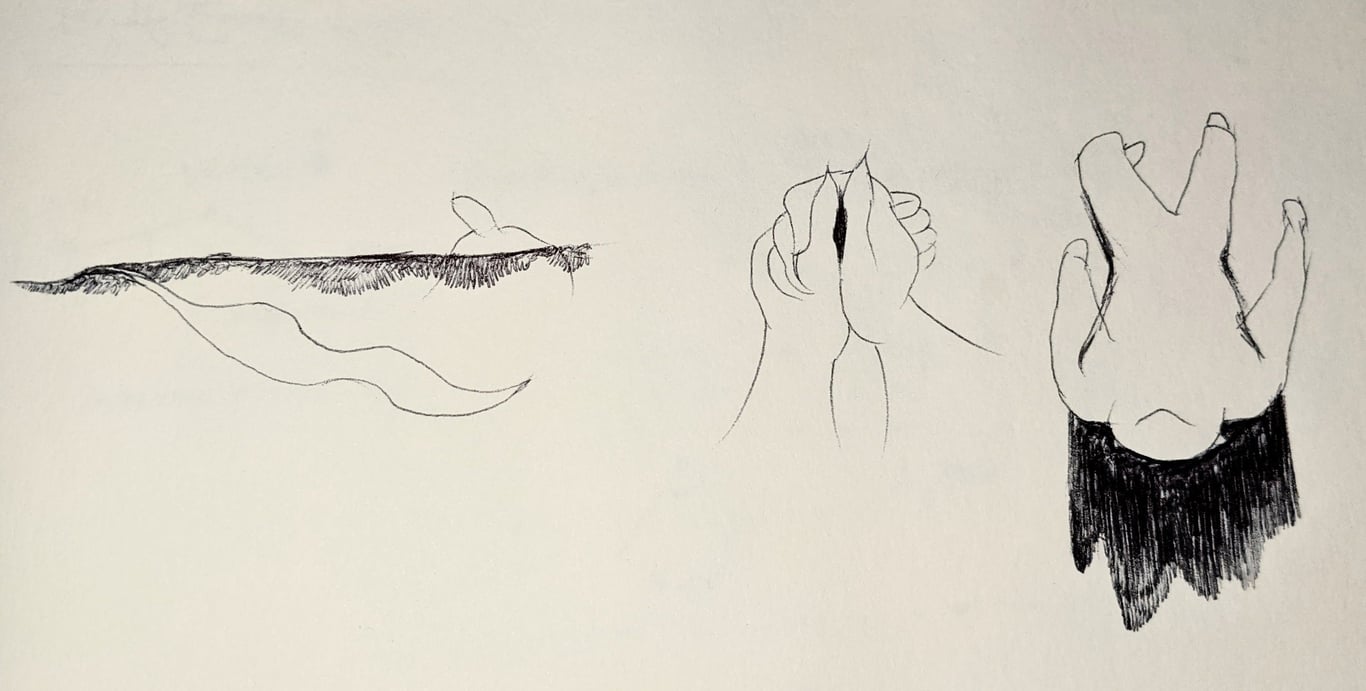

第一次吃大麻是美国国庆节。edible巧克力很强烈,半小时后我感觉手臂里有清风。头在转。坐在小木屋角落里让右手臂自己画,画屋子里的人和一些感觉。我好像能看见房间里每个人的心思。一个同伴和其他人很合得来。他们都喜欢和他说话,像野兽要吃肉一样。我感到很不舒服,出去上厕所。回头看小木屋的光,想到,我走出屋子也不会有人知道或者做什么。我死掉也不会有人知道或做什么。当时不记得为什么录像,看到我的嘴在抽搐,眼睛皱着。

这种裸一人的恐惧在绿山的各个地方都发生过。

招待完客人的周末傍晚我们去湖边。其他人在岸上。有一对暧昧在当时发生。我是三轮。我跳进水里也不尝试和他们说话和玩了,直着朝湖对岸游。对岸总是比想象的远。游到一半我看着底下看不见湖底。每次身体接触到什么都以为是大鱼。还有忽冷忽热的块,我以为是漩涡。还是在想,我游走或者淹水他们也不会知道。

建完抽水平台后的深夜所有人躺在山顶电话线下。有跳蚤所以躺在石头而不是草里。可以看到所有星星。主业是在波士顿种树的男人在旁白着某些浪漫的宇宙故事。我翻滚到里旁边人更远的地方,头往后仰,又在哭。还是觉得离所有人都很远,就算我们就躺在一起。

在山上住的同时参加10周的人机互动研究项目,由于疫情全部线上。

每天早上我去房子外用抽油发动机给电脑充电。然后坐在木屋里用数据扩增器上网。打开visual studio,pull github repository,查看笔记。项目点子挺有趣:把纸平放,完全没法承受重量。把纸弯曲叠放四叠,居然可以承载一个小物件。纸和其他按“张”算的物质可以通过结构改变本身的材料柔软性、弹性、坚硬性。我们的任务是在前人的模拟基础上写c++反向优化算法,根据任意指定重量设计出弯曲结构。

那算是我第一次正经实习,我对那段经历的抽象封箱故事是:”我投入时间不够,不负责。一部分因为我以为我也得在山上投入更多时间施工,高估了我的精力,低估了我对稳定环境的需求。debug没有很好汇报问题、提出方案、执行。情绪化,要加强问题解决意识。一部分是因为我一遇到问题就以为是我太垃圾、以为我作为冒充者负债于队友们,其实是需要补习troubleshooting技巧。” 但其实呢?

教授半年前刚成为教授,在那之前在柏林做博士后,整个生涯围绕可以互动的结构材料(metamaterial)。最后几周有一次我和教授一对一开会debug。我哭了,在屏幕外面擦掉眼泪,回来继续对话又哭了。好像是因为羞愧。她并没有太安慰我的心态,但是展开讲了一些相关的解决方法。

她平缓地告诉我可以先画一个小图片。她用adobe illustrator画出点状重量和片状重量的区别。然后再去想要些什么码。如果出了error,就把步骤都拷贝,错误信息,然后提出两个解决方案。能执行就执行,不能执行就请她或者硕士学生选和出主意。硕士学生觉得要把物理部分想清楚再优化,教授觉得先搞出能用的管他是不是符合原理。比如curvature energy是弯曲平面的势能,我们可以直接优化这个数量而不是优化弯曲物的长度然后再用模拟来计算承重结果。