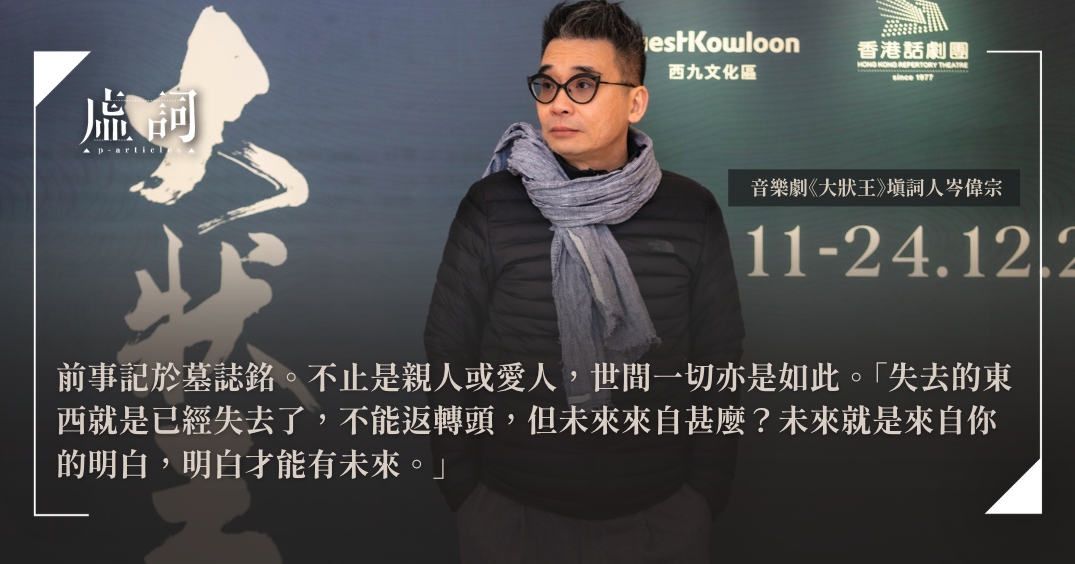

專訪岑偉宗:一筆一宇宙 譜寫《大狀王》音樂劇歌詞的救贖與了悟

文|朱鳳翎

《大狀王》音樂劇於平安夜在一片如雷掌聲中謝幕。以全港頂尖音樂劇團隊醞釀八年製作的《大狀王》,正如劇中福全的對白「贏我就贏硬㗎喇,係爭在贏得有幾⋯⋯光彩亮麗嘅啫。」結果一舉取下香港舞台劇獎十個獎項,史無前例。曲詞是音樂劇的靈魂,填詞家如何乘著音樂,以歌詞從市井吵架譜寫到因果宇宙,建構出一個妙趣盎然又哲思深遠的音樂劇世界?且聽被劇場界尊稱為岑爺的岑偉宗娓娓道來。

《大狀王》的母題:救贖

公堂音樂劇的念頭,是由2015年岑爺與作曲家高世章(Leon)在一所咖啡店閒談中萌生。岑爺邀請編劇張飛帆加入團隊,希望取材自《審死官》,目的是以音樂呈現公堂上的辯駁,同時希望故事能帶出「救贖」這個主題。岑爺回想起當初為何想借公堂故事講救贖命題,他說:「可能當時腦海浮出來是The Devil's Advocate《追魂交易》,Al Pacino與Keanu Reeves那電影,那套也是打官司,是現代法庭的戲。還有浮士德,浮士德在文學和戲劇上都是一個icon,於是我跟他說,如果是公堂戲,可否參考一下浮士德,寫一個壞人的故事? 因為打官司是牽涉到『罪』,我就想故事可否與拯救自己有關?」想到《審死官》中的壞人,自然就朝著方唐鏡開始發展了。

以上這些原由,是岑爺思索片刻才回想起的,若不是張飛帆重提,他差不多忘記了。他說由始至終最記得還是這條「橋」帶給他的喜悅:「如果我們能夠寫到一個公堂戲,用音樂劇嘅方法呈現公堂打官司,而是好流暢的話,這個應該是一個好好玩的東西!這個是我第一個最大的想法。」

由這個起點開始,八年之後,終於完成一輪完整的公演。原來作品一開始的工作名稱是《審死官》,後來眾人提出過四十幾五十個名,三個字到七個字都有,一直來到高世章在群組中傳出的一句「大狀王」,才敲定了劇名。岑爺想起過去參與過有「大」字的作品都有不錯的成績,例如《大魔術師》、《大上海》、《大殉情》,《大狀王》也果不其然。

人生漫長 創作時間有限

《大狀王》取得成功,別人大讚台前幕後嘔心瀝血做出好作品,但岑爺說「因為現在作品光彩,大家才看到你嘔心瀝血,其實所有作品都是這樣做。」事實上,《大狀王》的創作歷程亦非一帆風順。岑爺形容核心概念是一條「骨」,而故事情節和表演形式是「血肉」,《大狀王》這幅骨頭,也經歷過割肉重生的過程。岑爺與團隊相信:「這一條大橋是很好的,至於中間的血肉是一定要磨的,要精細琢磨到對為止。」原來在預演時, 《大狀王》還有好幾個角色和支線,觀眾反映枝節太多,過於複雜。「其實預演前一稿更複雜啊!成個故事像條蛇吃自己的尾巴,一環套一環,那大橋的複雜情度可以拍電視劇。」多精彩的故事,觀眾看不出來也沒有用,雖然大刀地斬掉很多劇情,但岑爺說絕對不是浪費,這是一個必經的過程。

「2019年時被人鬧到阿媽都唔認得,基本上要很眼利的人才可以看到他的Potential。」當年,團隊接收到很多負面評語,觀眾不喜歡這個故事,付出的心血未看見成果,一般人也許會動搖,但岑爺卻心水很清,因為他相信故事的力量,「就是要有很大的信心,還有很大的信任,咬緊牙關去改,才可以去到現在的狀態。所以這個是整個團隊,包括所有台前幕後和製作人,大家有共同的願望,還有共同的信任,才可以支撐到今日。」

看《大狀王》的蛻變歷程,不難理解香港一直不缺人才,而是本地現在很多創作的生命周期太短,創作緊接著製作然後便演出,沒有空間去琢磨。岑爺將預演視為一提出問題的機會,嘗試去問「一個故事,可不可以這樣說?」 不論是情節還是形式,創作就是需要不停探索試驗,所能誕生向前走的新作品。

要成就一套精煉的作品,可能需要近十年的時間。岑爺說「你可以說人生是漫長的,但人生能夠寫戲的時日也是有限的,當然想盡可能做得好。」其實《大狀王》是高岑二人「自主研發」的第二個項目(第一個是《穿KENZO的女人》),即是不是受委約創作,完全在沒有資金的情況下自行開展一個項目,每一次都在未知與疑惑中見證作品的命運。

高岑一曲一詞 旋律與歌詞的默契

大家都形容《大狀王》是時間與心血的結晶,讓人很好奇譜寫這些深刻又透徹的歌詞,到底用了多少時間?「這樣講好像很衰⋯⋯事實上我真是⋯⋯」岑爺帶點不好意思地接下去說「輕鬆的」。他回想起寫〈撒一場白米〉的第二版的情形,原本的第一版是講阿細不捨得殺已經變回好狀師的方唐鏡的情節,後來高世章說這裏不想這首歌那麼「實在」,而希望是一首說甚麼都通的歌曲。

於是,高世章重新改了旋律,岑爺聽到新曲後馬上便能意會。直覺告訴他第一段一定是要常人聽不明白的東西,於是便想到梵文心經,他上網查找翻譯完成梵文部分後,然後便跟著頭四個音符,哼出了「匆匆一世⋯⋯」餘下的歌詞一句接一句在腦海中自動生成一般浮出,當晚凌晨便把第二版傳給了高世章。岑爺說,高世章的習慣是,當一收到他的詞,兩個小時內便會給他傳回Demo,於是他凌晨兩點便收到錄音。隔天岑爺要上飛機回台灣,他在機場一邊聽著Demo,一邊向熟悉佛學的朋友梵文發音是否準確,不足一天內〈撒一場白米〉便告完成。岑爺說這要歸功於高世章,「我真的要畀Credit個旋律,他這個旋律是有一種魔力的,就是你一聽,你停不下的,自動有些東西引著你去寫,這個旋律真的很神奇,寫這隻歌像神推鬼擁一樣的。」

問到他寫得最開心的一首,岑爺想也不想便說是《萬惡淫為首》,「那一隻梗係最開心,即是那一隻是小趣味來的,又模仿大戲的寫法嘛,那個模仿又好似幾好,別人以為真是大戲來的!」說著伴隨幾聲哈哈大笑,絕對能感受到那份來自創作的喜悅。然後某天開會,Leon說那一場收尾應該要唱多一段仔歌去賀壽,他馬上便說「得啦!『去裏邊食飽翅』好不好啊?」,大家都說好,接著啦啦啦再哼下去,又完成了一曲。

寫深奧的東西很容易 寫得淺才難

雖然好幾首歌都是即興成形,但也有歌曲是寫了一年也未寫好。例如《道德經》,當時已經灌錄了原聲大碟,但高世章說好像有點太深,導演方俊杰則說聽了兩次便會很喜歡。岑爺想了想,「雖然聽兩次便會明白,但這也不行,一定要聽一次就明白。最好是一次明白,第二次便很喜歡。」但當時已經錄好了大碟,怎麼辦? 高世章淡然地說「那就再錄過囉。」岑爺回去便想如何寫得淺白一點,他坦言也想了一段時間,甚至與高世章和方俊杰電話會議,你一句我一句地度歌詞。岑爺寫完之後,便問大家歌詞淺不淺白,若然尚有難明的地方,便逐句再想。方俊杰望著高岑二人來來回回,說他們兩個像在打乒乓波一樣。

岑爺說,粵劇劇作家及填詞人老前輩葉紹德先生說過「深的東西是很容易寫的,淺的字句才是最難寫,永遠記住這句說話。」

說到另一首用字淺白而意味深長的歌,全劇的終結曲《傾聽》也是其中之一。岑爺說《傾聽》也是他很喜歡的作品。這是一首關於了悟的歌曲,他叮囑演員唱這首歌時不要哭,而是應該笑著去唱的。「每一個人都可能經歷過親人過身,好像我爸爸過身的時候,我不覺得他已經走了,只是感覺他返了鄉下,第一段就是這個狀態。而且當人在的時候,往往很多狀況不能明白。然後過了一段時間,你慢慢便會明白往日發生的事情,明白了對方曾經給自己的愛,然後才能好好做人,好好地活下去,這樣才無負他曾經愛自己。然後,今日我終於明白了,所以我好想在墓碑面前告訴你,不是為了失去而感到悲哀,而是為了明白自己的人生而感到喜悅。」

前事記於墓誌銘。不止是親人或愛人,世間一切亦是如此。「失去的東西就是已經失去了,不能返轉頭,但未來來自甚麼?未來就是來自你的明白,明白才能有未來。」

當天欣賞完《大狀王》,經過淚中有笑的三小時後,確實是帶著一份悲傷但能前行的力量,五味紛陳。相信每一位觀眾,也各自帶走一些領悟,也許這就是深刻的作品之所以能雋永,正如一場終生也未忘記的邂逅。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐