新疆的人口重组运动 - 两位历史学者的对谈(中)

(上一部分在这里👆)

(Ryan Thum 的这一部分,可以视作对“当下新疆正在发生什么?”这个问题的回答)

Ryan Thum:

我想要谈论的是,在过去的一年中,我们对事情的了解发生了怎样的变化,以及当地的现实情况已经发生了怎样的改变。今天这场讨论是围绕“人口重组”这个主题框架来进行的,我认为这与过去两年中当人们谈论这个议题时倾向于采用的理解框架有所不同。在过去的两年里我们看到更多的关注聚焦在“大规模拘禁”这件事上。而我想要谈论现实情况的变化以及我们所获信息的变化,其目的之一就是想给这种理解框架的转变提供一些支持。虽然大规模拘禁和集中营在引起世界关注方面起到了非常重要的作用,但我们如今对中国在新疆施行的这些政策的最终目标有了进一步的了解,因为我们现在可以看到事情的发展走向,而这些走向表明,我们现在所看到的是更为系统性、并非例外的事件。

总结一下我接下来10到15分钟要陈述的论点:当我观察过去一年中的变化时,我认为我们所看到的是这种例外状态的转变——我认为拘禁营完全可以被定义为“例外状态”,它通常是(虽然并非总是)快速被建造的、政策快速变更下的产物,它在常规法律制度之外将人们拘禁——而我们现在看到的是各种拘禁形式的集合,人们不再仅仅是被关进这些被称作“教育转化营”的拘禁营,而是通过各种形式被拘禁。这个更大的拘禁系统也被嵌入到法律体系之中、被嵌入到新疆和全中国的经济体系之中,以及(我认为指出这点很重要)被嵌入到全球经济之中。所以我们可以看到,在当地,这种例外、快速变动中的状况转向了常态化。

我可以在此对去年发生的事情作如此的评论,其原因之一是因为与历史上所有其它种族灭绝、种族清洗、建立警察国家的例子相比,新疆(或东突厥斯坦)的情况在可获取的信息量方面是独一无二的。历史上可以与它相提并论的那些例子当中,从未有过哪一起事件能够这么容易在其进行的当下被看到。它有三个原因:首先,这是类似的事情第一次在一个不仅有互联网,而且有着很高的互联网普及率的地方发生。尤其是在国家机构,例如地方政府的工作中互联网的高度普及。举个例子,在缅甸,我们没有看到太多关于罗兴亚人的官方信息与政府观点,部分原因是缅甸没有像中国那样使用互联网来进行地方政府工作。

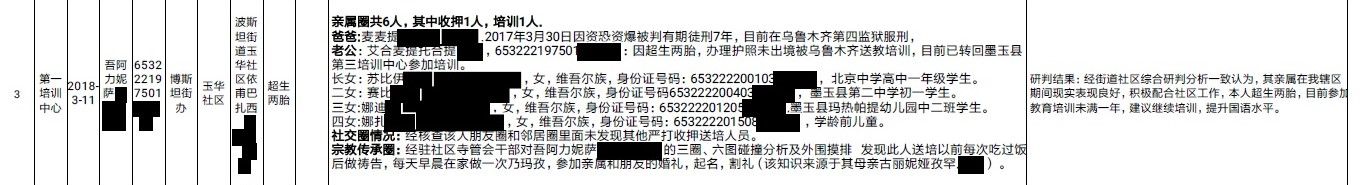

另一个原因是,新疆正在发生的政策当中有一部分是针对所谓的“两面人”官员的一系列清洗行动。在这场行动中,党对那些表面上对当前政策表现热情或表示效忠、背地里却对政策心有异议的官员进行搜捕。这让官员们有非常强烈的动机来证明他们不仅仅赞同这些政策,而且还在成功地推行这些政策。这就导致了地方政府对他们的政策实施进行自吹自擂:把人关进拘禁营里、把孩子与父母分离、强制计划生育……所有这些事情都在地方政府网站和地方新闻来源中随处可见。

让我们能够获取到如此多信息的第三个原因是中国政策当中使用委婉语(euphemism)的倾向。例如,被强迫劳动的人往往被称为“富余劳动力”,强迫劳动计划往往被称为“脱贫”计划,拘禁营被称为“职业培训中心”。这就意味着,当官员要考虑在网上自吹自擂(比如关于一所拘禁营的启用)是否安全时,仅仅使用“职业培训中心”这些词汇让他们对于风险的顾虑少了很多。

因此,出于这些原因,我们从中国政府本身就能够获得源源不断的信息,而其中又滑稽又可悲的一点是,他们实际上在每一轮新闻报道出来、每次有新的议题被关注到之后,就会去抹掉这些网上的信息。2018年年中,在“职业培训中心”被揭露为是一项大规模、系统性的行动后,他们就开始清除地方网站和地方政府网站上关于它们的文件。当研究者又留意到家庭分离的情况(他们当时发现所有文件还挂在网上)时,他们又开始删除那一些文件。所以在删除由他们自己提供的数据方面,他们是相当被动的,而即便到了现在,他们仍在提供数据,仍在建立新的网站,向我们展示正在发生的、尚未被充分研究的事情。

所以,现在正在发生什么呢?我会简单地讲一下。

最重要的,类似于房间里的大象的存在,是拘禁体系。因为在西方,这个议题很大程度上被框定为对维吾尔人的非法关押,所以我认为非常有必要说明一下拘禁的方式已经发生了怎样的变化。最大的变化是:人们从原先被称为“教育转化中心”的地方被转移出来,他们当中有很多人已经被转移到了其它情况之中。我们不知道有多少人还在里面,人数很多,我个人猜测可能至少有十万,也许有几十万人还在所谓的“职业培训中心”里面,但是也有很多人已经被转移到了其它情况中。

我在这里列出的每个类别下的人数大概都在十万级或以上:首先,有监狱。通过幸存者和目击者的证词,我们得知很多人从“教育转化”拘禁营被转移到监狱的过程是通过虚假庭审给出的法律判决,人们在拘禁营内被审判,有的人说给了他们一个罪名清单让他们选择一项承认,也有的人说他们直接被判了一个刑期,没有问他们的意见。

我们将监狱系统和拘禁营系统作区分,是因为监狱系统通常依照某种法定程序来运作,你实际上在庭审过后才会被判刑,通常你有一位代理你的律师,而拘禁营没有这些。然而我们所看到的这些虚假庭审,还有某些情况下完全没有庭审,这些说明了在新疆,监狱系统实际上正在被变成拘禁系统。它已经变成了法律程序之外的存在。这也意味着积重难返。它意味着对维吾尔人的拘禁(至少关进监狱的那些)已经不是发生在那些新造的、相对较临时的场所,它反映了国家更加长期的监禁企图。

很多人被转移到强迫劳动当中去。他们被分散送到中国各地,通常他们被安置在新疆的工厂里,但也有很多在新疆以外。在劳动力已经变得昂贵的情况下,这满足了寻找廉价劳动力保持经济增长的目标,也让人们处于严密的国家控制和监控之下。人们必须住在集体宿舍,通常不允许外出。

另一个类别是:被释放后接受社区监督。很多维吾尔人和哈萨克人被从拘禁营当中放回家,条件是他们要接受“社区”(最基层的政府管控单位)的严密监视。拘禁营依然存在着,它们当中有些空了,有些还是满的。空着的那些拘禁营与满的那些同样重要,因为它们代表了国家一声令下就能将大批人口从社会生活当中切除的潜在能力,当地的维吾尔人应该都非常清楚这点,这起到了规训的作用。

发生变化的另一点是,我们对于维吾尔人受到的生育限制有了更多的了解。强制性的计划生育措施在中国各地都有发生,但在新疆我们看到的是对中国整体的计划生育政策不均衡、不依照法律程序的实施。这意味着国家有意要对维吾尔族产生不均衡的效果。用更简单的话来说,在中国其他地方,政府鼓励汉族人生孩子,而在新疆,政府鼓励维吾尔人不生孩子。“鼓励”在这里是个轻描淡写的词,它包括了我们在一些被泄露的文件中看到的那样,以拘禁作为威胁(而汉人显然并不受到这种威胁):墨玉县的大量女性被关进拘禁营的原因是“超生”。我在这里还要指出的是,最近从中国政府官方获得的证据显示,事实上即使人们只生了一个孩子,她们也会被结扎、强迫置入避孕环。所以实际上根据法律她们有权继续生孩子,但她们并不被允许这么做。

还有一项非常有意思的变化 —— 我还没看到关于这方面的太多报道 —— 是政府开始将监控系统移出人们的视线。有些检查站被废弃了。之前有很多检查站,现在依然有很多,但以前在城镇之间的任何一条道路上,你都至少要经过至少一个、通常是多个检查站。它们的数量正在减少,甚至被拆除了,或者检查站的检查不那么严格了。监控摄像头被移走了:有些摄像头被拆除了,它们通常被转移到了不那么显眼的地方。政府似乎正在努力让监控变得不那么容易被外界注意到,我的猜测是,在国际社会对于这样的监控系统表达震惊愤怒之后,这是他们作出的反应。

我将提到的最后一项重要的变化,是在文化的领域,对文化的破坏。这是我自己在研究中非常关注的方面。大约一年半、将近两年前,我们已经了解到一场目标是摧毁并关闭清真寺的运动。中国经常吹嘘它拥有的清真寺数量很高 —— 数量确实高,但他们不会提及,在维吾尔人占人口多数的地区,超过一半的清真寺都已经被关闭或摧毁了。这一点我们此前已经从中国地方政府官员的声明中了解得相当清楚了。而新近获得的信息表明,一方面,老城,即维吾尔城镇中传统建筑的独特精髓遭到了破坏——在喀什我们已经目睹它的发生,在大约15到20年间,喀什老城被逐渐被摧毁,被一个旅游仿造品替代了——但在过去的三年中,和田市和另外四个小城市的老城也被快速地摧毁。

另一个我们所知的情况是,在2018和2019年(主要是2018年)间,几乎所有的圣地和对维吾尔人来说重要的历史遗迹都不再能够访问了,它们当中的大多数已经被摧毁。一年前我们还能看到的一些圣地,现在已经证明被摧毁。例如位于英吉沙镇外缘沙漠中的奥达木麻扎(Ordam Padishah),一位伟大的维吾尔英雄殉难的地点,现在已经被推土机推平了。在和田外缘,伊玛目贾法里·萨迪克(Je’firi Sadiq)的陵墓也被推平了。这些都是既具有宗教意义又具有历史意义的遗址,所以它有点像是巴黎圣母院的烧毁,令社群中的每个人难过,这也是国际社会应当关注的事情。当然,不同之处在于,这里政府是有意而为之,尤其是我刚才说的这两个遗址都在沙漠里,那里的土地没有价值,所以他们推平这些遗迹并不是在给什么东西腾地方,而是恰恰因为它们在文化层面上对于维吾尔人来说很重要,所以才蓄意地摧毁它们。

我想您可以从我给出的这些近况中看到,所有的事情都交织在了一起,尤其是强迫劳动使它嵌入到了全球经济当中。你很难找到一家没有陷入使用维吾尔强迫劳动劳工争议的全球性服装巨头。您也可以看到它如何与文化上的重造联系在一起。它的范围远远超出了简单的拘禁行为,实际上这是一组互相勾连的政策,目的在于消灭我们所知的维吾尔族。

(以上为第二部分 Ryan Thum 的发言,第三部分是问答讨论)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!