所以到底是什麼更重要?(So what really matters?)

Matters最初給我的困惑,其實是它的域名:

matters.news

可是看這麼久了,除了一些時事文章,好像也沒什麼 ‘news’

我在最初的文章里說,希望這裡是一個”可愛“的地方。其實我講的可愛不是皮卡丘那種萌得可愛,而應該更像是你在街上偶然碰到一個女孩,短裝素顏,真誠樂觀,好像一縷陽光一樣讓人眼前一亮,你就會想:哇,這女孩好可愛。Matters最初給我的困惑,其實是它的域名:

matters.news

可是看這麼久了,除了一些時事文章,好像也沒什麼 ‘news’

我在最初的文章里說,希望這裡是一個”可愛“的地方。其實我講的可愛不是皮卡丘那種萌得可愛,而應該更像是你在街上偶然碰到一個女孩,短裝素顏,真誠樂觀,好像一縷陽光一樣讓人眼前一亮,你就會想:哇,這女孩好可愛。

*****

最初促使我產生寫作衝動的,是張潔平的文章。我與她本人並不認識,但讀起她的文章,讓人有肅然起敬的感覺。讀到她“Taxi司機告訴我的事”,結尾一句她說:“我们在专业的推销服务中道别。谁都没有再提1989年春天的故事。”就忽然覺得像是心裏打翻了什麼東西,好像有什麼東西流出來,不得不用一張紙接住。

一轉眼,又是這個時間了。

我有個加拿大的朋友,他有一次問我我爲什麼你們中國人說話總是自然的要談到政治,好煩。我說這個正常啊,你當過農民嗎,風調雨順的時候,農民們不會談論天氣,他們會談今天吃什麼,誰的孩子考大學出去了,誰家誰和誰搞了破鞋……但如果某一年多災多難,種不出糧食了,農民們自然每天都會談論天氣。

糟糕的政府就像是一片土地上的壞天氣,這片土地上的人民無法逃離,也無從反抗,只是能每天談論它而已。當然也不會談得太過火,就像舊時候老人們不敢天天罵老天,害怕哪天落閃電下來劈到自己身上。更何況現在看起來,因言獲罪的可能性要比被雷劈的概率大太多了。

******

流氓想打人,總要找個理由,我們叫“找茬兒”。最常見的就是:“你瞅啥?” 對方如果很識趣的回一句:“瞅你咋地?” 這就可以名正言順的幹一架。當然很多時候對方很可能是個老實人,對這種江湖規矩是不懂的。所以當流氓拋出這句:“你瞅啥?” 對方很可能是沉默,或躲避。這時候流氓就需要後續攻擊:“唉!說你呢!你剛才是不是瞅我了?” 然後對方如果還沒回應,就繼續挑逗、辱罵,一直到老實人被欺負的不行了,推了流氓一下或者碰了流氓一下,這時候流氓就可以放出準備已久的大招:“我X你媽你打我!!” 就可以掏刀子上去捅人了。

1989年是這樣。

如今在香港,這一幕很可能繼續發生。

我對當年擋在大街上的戰士們沒有任何意見。假如有個人現在站在我面前,說他就是當年的士兵,他開槍了,我也只能說:你也是辛苦了。

一個剛入伍的新兵蛋子,面對一群看起來同樣年輕但卻暴躁憤怒的學生,他們能做什麼呢?如果他們手裏是水槍和棍棒,他們也會用的;但他們手裏是真槍實彈,他們又有什麼別的選擇?這幾乎都只是本能的反應,跟什麼主義什麼思想全無關係。

問題在於那些給他們槍的人。

國安法通過了。問題並不在與法條本身,而在於立法的過程和立法的主體完全不被信任。很快的我們也許會見證世界上一個新的“恐怖組織”的誕生——他們叫“香港勇武派”。我猜想,監視網早已經佈下,刀槍已經準備好,甚至於昭告天下的媒體通稿都已經寫好。即便是你們不“恐怖”,他們也會不斷的欺侮你們,挑戰你們,派人進來混淆你們,直到你們忍耐不住,他們就可以露出鋒利的爪牙,讓全世界爲之顫抖。

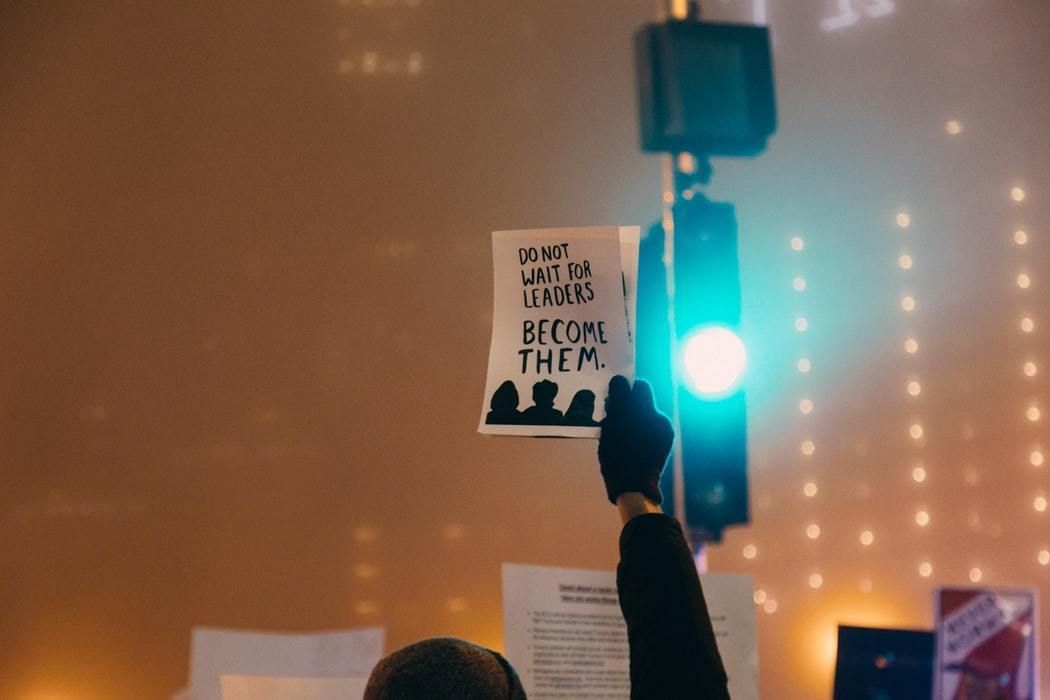

以暴力建立的權力,只能以暴力去維護,最終也只會滅亡於暴力。我不是個浪漫主義者,我不認爲依靠任何和平隱忍的方式可以讓暴力低頭。但如果我們只能依靠提升暴力等級來對抗暴力,我們自己又與一個暴君有什麼不同?

三十年的六四紀念活動,到今日畫上句號。這意味着我們再沒有退路。一個人,一座城,是無法獨善其身的,我們面對的是人類歷史上最強大、最邪惡的黑暗勢力。隱忍不是屈服,而是策略;自由比麪包重要,但飛蛾撲火絕不是自由的路徑,厚積薄發才是。

香港不是一座孤島,她有全中國,乃至全世界的支撐。今天,也許這些支撐都只是灰燼之下的悲鳴,但只要不熄滅,它就有機會蔓延、積累,直到屬於自己的時機到來,它會再度燃燒,帶來久違的光。

這也許要很久。但我期待這一天的到來。