为什么龙头企业进驻后,茶农的技能逐渐降级?

我出生在湖南一个种茶的小山村。从小在茶园山林里长大的经历,让我对茶产业产生了特殊的关注。

我小时候,村里的茶叶生产不成体系,家家户户把茶叶作为副业经营着,到季节了采一采炒一炒,挣点钱贴补家用。后来村里来了外面的老板,办起了有规模的茶厂,茶叶才逐渐变成村里的主业。

后来,随着年龄和知识阅历的增长,我才知道,原来这就是“资本下乡”或者“产业下乡”,整个过程主要由政府和龙头企业推动。

龙头企业到来以后,村里的茶叶生产肉眼可见地步入正轨,老百姓的茶叶不愁卖了,一些返乡的农民工也有了继续谋生的出路。普通茶农家庭一般夫妻两人从事茶叶生产,三到四季茶叶忙活下来,能有一两万元的收入,对中西部地区的农村来说相当可观。

然而,茶农收入的增加与她们繁重的劳动并不成正比,烈日下长时间的手工或机器采摘,让茶农有时不得不用藿香正气水防止中暑。

龙头企业的利润就丰厚多了。举个例子,从茶农手中收购的80-95元/斤的鲜叶芽头,以四斤半鲜茶制一斤干茶的平均水平,打好包装在市场上可以卖到千元。

为什么茶农和龙头企业之间的利润差别这么大?除了重复自身的劳动剥削,农民有更好的提高利润的出路吗?我的目光投向了村里的制茶技能重组问题。

一、“全能型”茶叶生产

我们村的制茶技能可以追溯到晚清时期。

清光绪十三年(公元1887年),一位广东商人偶然品尝到湘鄂边界汤色秀丽、口感上乘的白毛尖,于是决定留下来开办茶厂。他专门从安徽祁门请来制茶师傅,将当地的白茶改良为红茶,起名为“宜红”,并在此基础上创办了泰和合茶号。

在泰和合鼎盛时期,宜红茶与安徽祁门产的红茶并有“北祁红南宜红”的美称。红茶制作技法也在当地传承了下来,后来逐渐传播扩散到我们村里。

村里的绿茶制作技法则得益于国家的“农技下乡”。1990年代初期,县里农技站的技术人员来到村里指导茶农制作名优绿茶,很多茶农都学会了“银针”、“银峰”等制作技艺。

因此,在龙头企业来到村里之前,村里的男女老少大多都了解一些茶叶的炒制工艺。

每逢茶季,大家白天采了鲜叶,晚上就在自家的灶台上炒,炒好卖给来村里的贩子,或者冒点险坐班车到县里去卖。县里的价格高,不过要特别小心,如果被查税的人逮住,那就血本无归了。

除了普通茶农,村里还有几家小规模家庭作坊,拥有机械化生产设备和更成熟的加工技术。这些作坊除了自己采茶炒茶,还会根据情况临时雇用少量劳动力,收购农户的鲜叶来加工,再通过自己的关系网络卖给熟客。

在那个时期,村里的茶叶生产不成体系,卖茶只是为了挣点现金贴补家用。但同时,茶农们也是“全能型”茶叶生产者,他们掌握着从种植、采摘到加工、销售等关于茶叶的全部技能。

德国学者艾约博在研究四川夹江县的造纸业时指出,尽管人们不能用对待有形资产一样的方式来没收或者征用技能,但技能会被垄断,也会被遗失、被窃取或者被毁坏。

这个判断和我在村里观察到的现象一致。因为龙头企业进驻之后,“全能型茶叶生产”的模式开始发生变化。

二、技能升级与收购捆绑

2006年,在农业产业化政策推动下,龙头企业来到我们村投资制茶产业,以“公司+农户”的合作模式进行茶叶生产,村里近9成的农户都和龙头企业签订了合同,将鲜叶卖给公司。

在政策和龙头企业提供的技术支持下,茶农在栽培和采摘环节实现了技能升级。

在栽种布局上,村民将原来与其他农作物套种的条植茶改为专业化的茶树密植布局,增加了茶叶种植面积,提高了鲜叶产量;在栽种品种上,引入碧香早、白毫早、储叶齐等高产量的优良品种;在防虫防害上,用有机肥料和生物防治手段取代农药化肥,打造有机茶品质;在采摘技术上,则广泛倡导手工采摘芽头、一芽一叶等名优茶。

技能升级提高了村民收入和收入的稳定性。借用村民喜欢的“卖茶买米”的比喻来形容,“现在摘一天茶的钱买米吃能吃一个月,以前种田一年到头心焦旱心焦水(担心干旱和灌溉)搞不到几百斤谷,现在日子好过了”。2021年的调查数据显示,与龙头企业合作的茶农亩均收入达到了2000元左右,最高可突破4000元。

把鲜叶卖给公司的茶农,的确在收购渠道和价格稳定性方面获得了保障,但由于龙头企业的市场垄断,他们失去了更广泛的议价能力。

过去,村里的机械化家庭作坊通常有固定的、以地缘和血缘关系为基础、以人情互惠关系为联结的熟人收购圈。普通农户和茶厂主或是同宗同族或是近邻密友,大家私交甚好,相互达成“我不缺你质量、你不砍我价”的互信承诺,长期进行心照不宣的稳定交易。

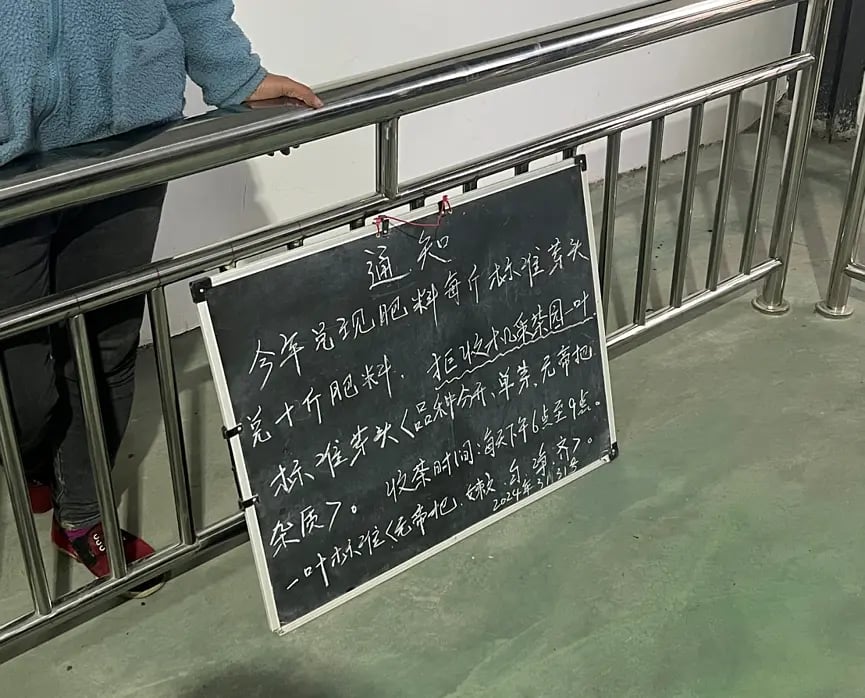

龙头企业来了之后,这种收购圈受到了猛烈冲击。龙头企业采用“公司+农户”的合作模式,跟村里的茶农签订鲜叶收购合同,用“一斤芽头返十斤肥料”的返利方式,将茶农与企业捆绑在一起。

一旦龙头企业获知茶农违反合同约定在清明时节将春茶鲜叶卖给制茶作坊,就会拒收该茶农的茶鲜叶,导致其夏茶鲜叶和秋茶鲜叶无处可卖,由此逐渐垄断了鲜叶货源。

龙头企业垄断市场后,原来村里的机械化家庭作坊逐渐失去鲜叶货源。为了维持茶叶生意,他们只能退而求其次,抢在清明前后短期高价收购外村品质差一些的茶叶“挣点快钱”,或转向粗制机采茶的经营,避免与龙头企业正面争夺名优茶鲜叶资源。随后几年,家庭制茶作坊的发展境况日益恶化,逐渐沦为“赚点小钱”的“二流茶厂”。

近年来,随着村里制茶家庭作坊的衰落,失去竞争对手的龙头企业开始紧缩收购价格和收购时间,逐渐侵蚀普通茶农的种茶利润。

“MCY(村里的机械化家庭作坊)那里收75一斤,茶厂(龙头企业)只收70,茶厂收别的村贩子的茶也收75,我们一斤就要少5块钱,就要比别人多晒日头。不卖又不行,今天不卖给茶厂,明天茶厂知道了就不要我的茶了。”

“他们(龙头企业)喊不要就不要了,不攒劲(尽力)摘哪么行。”

三、高附加值背后的“局部茶农”

龙头企业来到村里后,通过标准化制茶工艺和品牌打造,极大地提升了产品附加值:以“淘汰落后产能”为宣传语,采用科学化、机械化、规模化和工业化理念建设加工厂,进行茶叶制作,开发出小红茶、贡茶等系列产品;又通过标准化规范茶产品流程管理,采取“标准统一、质量统一、包装统一、价格统一、配送统一”的方式,稳定茶产品质量。

他们还积极参加政府和茶叶行业协会组织的茶叶展销会、制茶技能比武等活动,通过电视、报纸以及新媒体等渠道进行品牌推广,将村里的茶叶从面向普通消费群体的“大众茶”转变为面向高端市场的“名优茶”,极大地提高了产品的附加值。

上述技能重组的过程,离不开政府补贴政策的大力推动。

比如说,龙头企业在茶叶生产上享有6%-17%不等的税收优惠,如果更新制茶工艺设备,还能享受42%的技改经费补贴。另外,地方政府还给予了诸多额外支持,比如每亩5元的有机茶认证费用补贴,通过合作社下发的免费茶苗以及肥料资源等。这些都是普通茶农和家庭制茶作坊无法享受的红利。

这场制茶技能重塑行动在郁郁葱葱的大山里寂静地发生。普通茶农安享稳定收入预期的同时,也逐渐疏离了茶叶加工和销售等高附加值的事务,成为与长时间站立、烈日和藿香正气水为伴的“局部茶农”。茶农和龙头企业之间的利润差距就这样被拉大了。

回到文章开头提到的第二个问题:除了重复自身的劳动剥削,农民有更好的提高利润的出路吗?茶农究竟自己能不能离开龙头企业,自己炒茶并售卖出去?

为了验证这个问题,我在朋友圈卖起了茶叶。

我和妈妈白天采,晚上请教师傅炒,以低于市场的价格在朋友圈售卖,利润依然可观,几乎比卖给龙头企业高出一倍。

但销售数量就不那么乐观了。相较于普通茶农,我朋友圈的消费潜力算很不错的,每年也只能卖出十几斤茶叶。对普通茶农来说,自己炒茶并售卖就更加困难。

那么,讨论农民的技能问题就没有意义吗?

我不这样认为。即使产业发展和社会分工是大势所趋,是不能由于恻隐之心就叫停的潮流,我们依然需要在发展的过程中守住公平的底线,赋予个体发展的能力和权利,使个人有机会通过自身努力拥有美好生活,而不是将这种权利向龙头企业等本身就具有竞争优势的一方倾斜。

具体到农业产业化过程中的农民技能形成问题,则要与时俱进,不仅要注重农民种植、采摘、收割等传统技能的提升,还要着力培养他们面向市场进行加工和交易的新技能,才能真正让农民共享产业发展、农业转型的利好。

原论文由王星教授与本文作者一并完成

特此说明

对王星教授致以最诚挚的谢意

点击“此处”,获取原论文链接

编辑:泽恩