1994:終將有盡頭

1994年被記起來的歌並不多,在被記住的歌裡,或多或少是關於嚮往自由靈魂的背後,那把誅殺他人靈魂的武器。

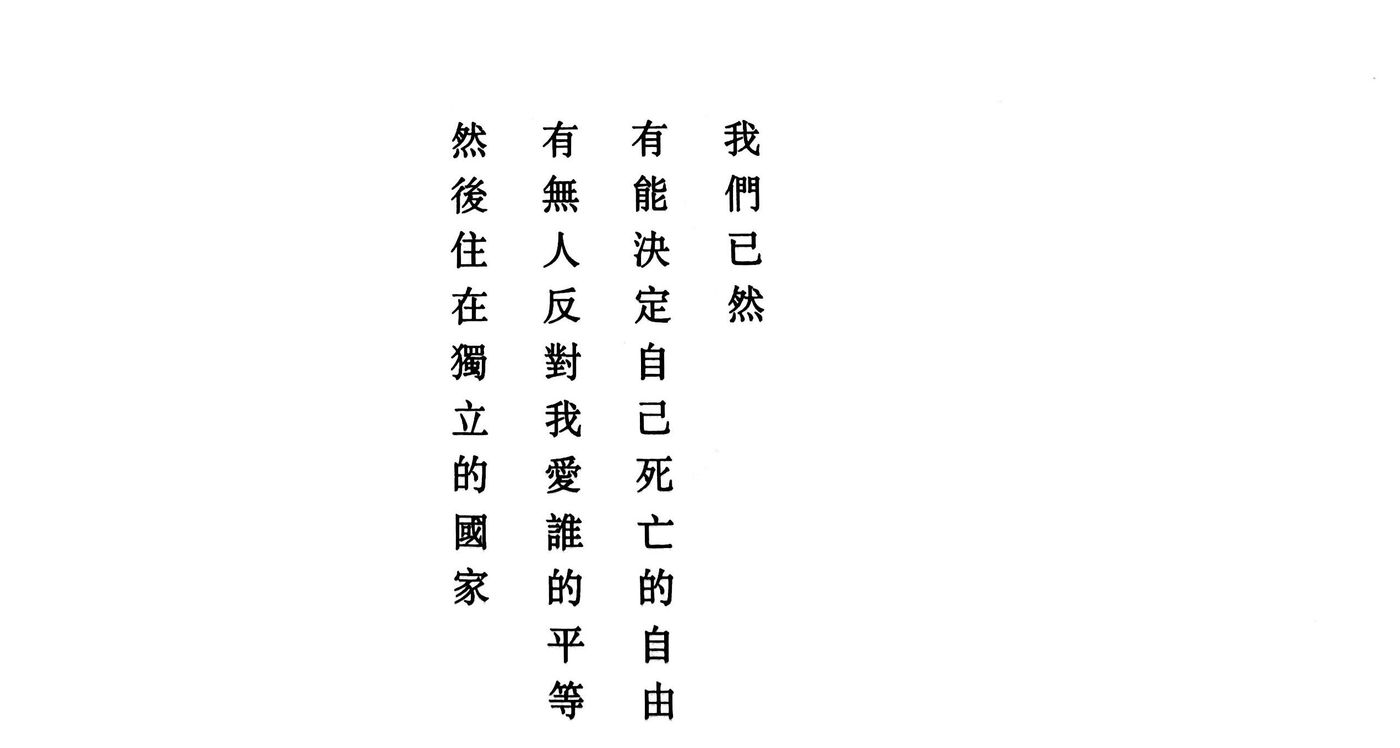

首圖是兩年前投稿用的拙劣短詩,記得那個企劃是要用詩寫謊話,而那時候我聽過最為自我催眠的謊話,是「歲月靜好」。因為我們所見證的歲月靜好,是建立在活得自私一點的前提下,才得以成立。

不過,最讓人害怕且更為心寒的,是這些人可能並非一開始就如此。

倏地,想起一部片名翻譯不太好的電影《替天行道》(2004),裡頭有一個角色,大抵像是我們年輕時曾經崇拜的革命者,選擇性地閉上雙眼,最後完全站在與曾經的自己對立的那一面——而這樣的人在現實世界中太多了,多到令人開始相信這是鐵律,自己過了幾年以後,也會跟著變成馳車將各地風景收在社群媒體,偶爾hashtag #lovewins,實際卻對世界不聞不問的人,

終將變得無法確認,謊話和夢想的差別。

1.

在樂種不斷分類派生的系統裡,難得記住且迷過好一陣子Trip Hop,也是因為Trip Hop認識了Portishead。

〈Roads〉這首歌沒有什麼改變的慢拍點,像不斷複製再造的公路電影中,看不清楚的冬日風景。不需要Loop,聽一次就好,聽一次即可以感覺到疼痛還不是最糟,最糟的是無法感受到疼痛,且沒人看見,於焉無法解決。

不過該說慶幸嗎,〈Roads〉(和整個90年代的Trip Hop)也是形成自己晦暗舞風的起始:撇除音樂和舞風的直接關係(例如形成系統的Hip Hop),即興跳舞的時候,會找到與自己身體使用方式特別合得來的音樂,自己在摸索所謂「風格」的時候,第一個強烈地意識到的樂風就是Trip Hop。

雖然那支即興短片早就隨著家裡Windows XP主機的損壞,無法再看一遍,但身體比起XP系統來得牢靠,便成為皮膚某部分的肌理了。

2.

沒有活過那一個年代,明明距今也沒有太久,卻從The Cranberries 的〈Zombie〉聽出1994年的歷史和感受。

還記得2018年Dolores過世的時候,手機一片的悼念,可以看到各式各樣關於這首歌的側寫、年代共鳴,反觀我的哀悼比起其他人,僅止於對於音樂不理性的偏愛(然後因沒有活過那個年代而感到可惜)。

記不清第一次聽他們的歌到是什麼時候,回過神來已將全身浸泡在他們的音樂裡。「喜歡」這件事有時候十分詭異,往往只是咀嚼眾多現身說法和影像紀錄,去想像與消化過去所發生的一切,然後就無可救藥的愛上了。

今年是這張專輯發行25週年,25年可以讓一個人長大、一個社會經歷轉變,然後看似線性的歷史不斷重蹈覆徹,也可以讓一群人繼續喜歡The Cranberries。

3.

一直猶豫要不要那麼早覆蓋Pink Floyd這張卡,但想想1994年《The Division Bell》是心目中Pink Floyd的最後一張專輯(而非2014年關係已不在的《The Endless River》),於是就把他列了出來。

總記得「醒來世界就不一樣了」這句話,在學運期間作為暗夜中各個奮鬥身影的警惕。看似公平的太陽實則不公允,尤其讀到Wisława Szymborska寫著:「所以這隻死掉的甲蟲躺在路上,在陽光底下無人哀悼地閃閃發光。」都很怕再有人因抵抗、抗爭與革命而傷亡。

〈A Great Day for Freedom〉具有其歷史意義,且每每在自己覺得政府或所謂國家機器讓人徹底失望的時候,一邊聽這首歌,一邊讀時空相似、關懷相似Wisława Szymborska的詩,作為支撐與陪伴的力量。

同場加點一首

1965的The Mamas & the Papas的〈California Dreamin〉,一首讀音樂歷史所認識的歌,誕生在六〇年代反文化運動的流行樂,放在1994系列原因無他,因為《重慶森林》在這年上映,穿梭情節之間的歌就是這一首。

也藉此總結1994這系列歌曲的哀傷,畫一個專屬青春理想什麼的泡泡,畫下來就不會被戳破了。

Bonn

2020.11.24, Taipei

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!