唐朝與舊香港:《元宵》粵語改編的雅與俗

文|江祈穎

改編莎士比亞是大課題,近代改編幾乎清一色是當代化,但當中困難亦顯而易見:四百年前的世界觀及道德價值,早已今非昔比,如對國際視野與皇族身份的定位,甚至男女與膚色人種的政治定型,而生活模式及接收資訊的方法都不斷加速及簡化的今天,很多行動不再如往日單純,更莫提莎士比亞的詩意對白,要在現代人口中合理地讀出是有多困難。諸多劇種之中,《第十二夜》中的喜鬧劇是最難當代化的,因為在智能手機與網絡時代,錯摸、誤解與偶合,幾乎是難以成立的。但莎翁又是永恆的,幾乎現代所有戲劇故事,都能在其中找到最好的敘事結構與角色衝突參考,當中的主題總是永垂不朽,其劇情魔力是無所替代。

中西因緣:陳鈞潤的時空改編

1985年,陳鈞潤先生為中英劇團翻譯改編《第十二夜》(Twelfth Night),這原指聖誕節後第十二天(一月六日),為紀念耶穌出生後東方三博士來臨伯利恆,而定為十二日節(Twelthtide)或主顯節(Epiphany),1601年莎士比亞為慶祝此日而寫,故名第十二夜。有說莎士比亞寫這劇是要譏諷貴族身份,又或表現愛情盲目,眾說紛紜,尤如副題What You Will,劇名任心而起,劇情要如何詮釋亦隨君所想吧。陳鈞潤捉緊當中情人偶遇相會的元素,彷彿冥冥中自有主宰,即以這個男女相互結識,同時又代表正月十五的佳節《元宵》替代。 決定好主題,那時間空間又如何?都鐸王朝的英國與今天大有不同,就連同樣位處英國的國家劇院,亦需要在當中加入種族、性別、嬉皮士元素才變得順理。要改編成八十年代的華人社會,自然更為勉強,陳鈞潤發現了一個有趣的時空:唐朝的廣州,一個思想民風相對開放的自由時代,留存五萬首唐詩的詩歌時代,能孕育出中國唯一女皇帝的女權時代,原著男女吟詩作樂自主求愛之情節方能發生;而原著中公爵(Duke)具將領權威,而女伯爵(Countess)具貴族地位,兩者微妙的身份差距,陳鈞潤以唐朝的節度使與高門望族的不同作契合。

都鐸王朝的文化,竟能轉釋至再幾百年前的中國時空,無論名字、角色身份、言行對白以至場景聯繫,都能恰當投入到廣州無縫接軌,例如人名音譯之餘,保留三四字及賀、芧、尉遲等姓,中英味道俱備;以「打倒吞」譯back-trick,「福祿壽」譯we three,「賣葯佬」譯politician,「廣寒宮」譯Elysium,符合文化差異同時又令人會心微笑。雖為便於表演而次序場口有所對調,但整體情節上無大修改,在融合中國文化背景之下,依然妥善地還原莎翁精密的戲劇結構,這是陳鈞潤學貫中西歷史文化的過人心思,但最能突出他出眾才華的地方,莫過於粵語翻譯。

粵語精譯:廣東雅言與詩詞

改編莎士比亞的最大難關,大概是當中的詩意對白。常言「詩意乃翻譯中失去的東西」,莎翁文字極富詩意,卻又能具備通俗與詼諧之語感,當中亦滲透大量英國文化內容,同時亦以不同雅俗之別,營造角色的獨特身份。過往梁實秋與朱生豪兩大名譯,前者忠實,後者意承,只能在情節與意象中感受莎翁文字的藝術性。陳鈞潤自然知道過度忠於原著,會令劇本生硬難演,故不可單以口語直譯;亦知道過度轉譯,會破壞原著內容,所以以意思相類唐詩宋詞取代原文並不可行。

他改編為唐朝廣州後,一不做二不休,以此合理地運用粵語文化的地域,大膽運用廣東雅言與俗話。陳鈞潤相當了解粵語的兩個面向:一是帶有唐宋風格的古語音韻,二是落在民間的通俗口語,所以翻譯之粵語時而文雅古典,時而流俗巿井,此粵語之雅與俗呈現在不同人的語氣上,即見不同人的身份與教養,把《第十二夜》中貴族平民的分別以粵語呈現出來,兩者往往配合得天衣無縫,製造一種雅俗共賞的語境,使原著中的文藝詩意與喜鬧氛圍都得以再現,足見陳鈞潤在拿捏翻譯的分寸與平衡上別樹一格。且看以下一例:

(原文)Orsino (Duke): If music be the food of love, play on; give me excess of it, that, surfeiting, The appetite may sicken, and so die. That strain again! It had a dying fall. Oh, it came o‘er my ear like the sweet sound, That breathes upon a bank of violets, Stealing and giving odor!

(朱譯)公爵:假如音樂是愛情的食糧,那麼奏下去吧;畫量地奏下去,好讓愛情因過飽噎塞而死。又奏起這個調子來了!它有一種漸漸消沉下去的節奏。啊!它經過我的耳畔,就像微風吹拂一叢紫羅蘭,發出輕柔的聲音,一面把花香偷走,一面又把花香分送。

(陳譯)賀省廬 : 若然音樂正是情愛食糧,且奏莫停;進我以過量,於是乎飽漲,食慾厭膩,以至消逝!此調又重彈,有一種嬝嬝餘音漸細。在我耳邊,猶如薰風,輕拂蘭圃,呵氣如蘭,暗香偷送!

朱生豪把文字意譯出來,雖亦能感到莎翁的意境,但卻尤如一篇論述散文,失去原來的節奏與音律,其感慨語「來了!」、「啊!」都難以建立起情緒。陳鈞潤則加入自己對文字的詮譯,以消逝取代死亡,以薰風代替甜音,以四五文言句,重構出一種音樂感,而原文那種渴望愛情的激情,則以中文的詩意想像與呼吸節奏喚出!漢詩與英詩兩大傳統,相隔千年及陸上最遙遠的距離,現在以同一種浪漫詩雅聯繫了起來。

《第十二夜》中無韻詩的對白唱詞,陳鈞潤都選擇把其化為漢詩,如「五內既為情關鎖,此歌蕩氣更迴腸。」切合唐詩七言與平仄,而當中不單是唐詩,如下一例:

(原文)Viola: My heart yearns for you endlessly, but do you know? I sing for you, I wish to be with you. The long road may come to an end, but my love will never cease. If by fate we meet again, we would come together. And I would hold your sleeves.

(陳譯)石蕙蘭:悠悠吾心,子可知否?為爾高歌?盼可厮守。長路有盡,愛心不休。緣在相遇,且相近兮挽君袖。

這一句滲透了《詩經.鄭風.子衿》的風格而翻譯出來,不論字句用詞,風格意境,皆仿於先秦古詩,詩意盎然躍升,雖為改編,把原文意象足本呈現,而不帶半點翻譯味道,更為簡約凝練,混然天成,幾可視為獨立作品。

粵語平譯:廣東俗語與笑話

如全劇以高雅詩文為譯筆,觀眾必然難以吞嚥,不消幾場便吃不消放棄離場,故陳鈞潤在其他地方選擇以相當地道俚俗,以至於猥褻的語氣來譯對白,如以下例:

(原文)Captain: Be you his eunuch, and your mute I ‘ll be. When my tongue blabs, then let mine eyes not see.

(陳譯)船家:你做近侍,我扮啞仔。如有多咀,保佑我冇眼睇呀。

原著是相對文雅的倒裝句,經翻譯後成為最簡單直接的口語,尤如隨口而出,保存意思而減去比喻,不帶半點修飾文藻,即合乎一般船家之巿井口吻。但方言處處不一代代不同,巿井俗語才是文化差異最大的地方,莎翁身處十五世紀英倫口語故然無法模仿,《元宵》背景為唐代,亦不可能考察得當時之俗語,效果亦微。故陳鈞潤選擇以當其時口語文化來轉譯,以下為例:

晚霞:如果唔係天生冇膽戥番匀佢嗰舖嗌交瘾呀。

鮑菟鼙 : 所有噉樣話佢嘅冚「唪」(1)唥都係啲小人嚟嘅。

鮑菟鼙 : 我去斟吓啦,你企响庶,擺個威風嘅款。

這些句子運用口語思維,不太講究語法,卻又不至複雜,彷彿是升斗巿民日常對話中的隨意節錄,節奏輕快,閒話家常,難以想像是經精心研究的翻譯句子。「戥番匀、冚「唪」(2)唥等等用語,甚有八十年代的香港俗語文化特色,切合當時觀眾之接收習慣,角色說出對白,毫不突兀,即如身邊街坊茶客一樣親切,喜感渾然。

除了俗語,更難駕御的是笑話。英式笑話可能是世上最難懂的,而莎翁的文字笑話必然消失在翻譯之中,一般翻譯只能直譯然後加入註解,陳鈞潤決定以粵語笑話取而代之,例如「老鼠跌落天秤 — — 自稱自」這句歇後語,例如「冷磚,仙靚詢衰(郎君,新年順遂)」這句以譏笑粵劇的宮話,又例如把原著中M, O, A, I的字謎,化為「茅田口水命中王」這段打油詩謎,幾乎盡用廣東話最具本地特色的笑話模式。另外,陳鈞潤最喜歡玩字食字,例如「一早歸『天』呀有『份』咯。」解拆天份二字,又或把「鮑菟鼙」說成「鮑肚皮」,把「天灑芳霖」說成「天灑芳淫」,這種俚俗以至下流的玩笑,寓莊於諧,足見他那種毫無架子的風趣智慧,亦具不帶文人包袱的幽默感,呈現出最為地道的譯作。

超越時代的才情,永恆不變的人情

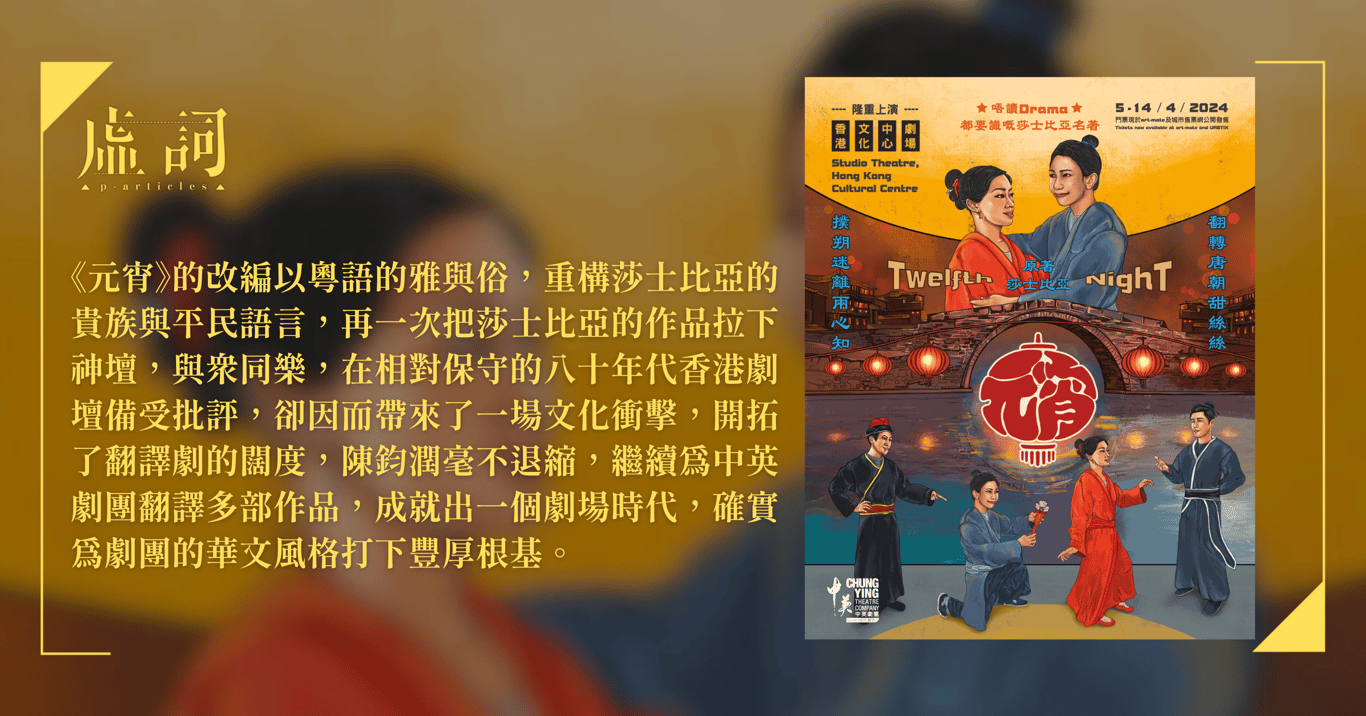

《第十二夜》的欣賞點實在太多:喜鬧劇的錯摸與巧合、角色營造的雅俗對照、無韻詩及有韻詩的文字藝術、以至最特別之處:部份散文句式,具有相當通俗的平民語言,把戲劇觀賞由小數貴族的特權還給大眾,這種文藝賦權,在都鐸年代具有相當大的革命性。四百年後,當莎士比亞變為經典,上昇為知識份子的高雅特產時,《元宵》的改編以粵語的雅與俗,重構莎士比亞的貴族與平民語言,再一次把莎士比亞的作品拉下神壇,與眾同樂,在相對保守的八十年代香港劇壇備受批評,卻因而帶來了一場文化衝擊,開拓了翻譯劇的闊度,陳鈞潤毫不退縮,繼續為中英劇團翻譯多部作品,成就出一個劇場時代,確實為劇團的華文風格打下豐厚根基。

近四十年後的今天,中英劇團重演《元宵》,八十年代的俗語方言已成保育對象,雖未至難以理解,但亦有一層文化隔閡,這份舊日隔閡安放在唐朝,卻又帶來一種懷舊古典的氣息。一邊是古雅的詩句唱詞,一邊是俚俗的舊香港口語,同時練就兩種文風完全不同的語言系統,對演員來說實在一大挑戰,是老套還是典雅,還看演員們能否好好運用,使廣東話能跨越時空,在今天重獲生命,繼續作為香港的代表語言。但無論如何,陳鈞潤的才情是超越時代,譯文中的詩意音律,對白中充實的戲劇力量,字句中帶有的風趣幽默,他深厚的古文造詣與粵語文化的精通,都由改編劇本中乍現出來,後無來者,是莎士比亞的世界,是唐朝與香港的世界,是陳鈞潤的世界。

(1)(2)編按:因網頁限制無法顯示字型,原文正字為「上蘋下卑」。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐