链接村寨与自然,戏剧可以助力野生动物保护吗?

通过“银杏基金会海内参访游学”认识了云山保护团队的镜羽,受之邀请参与到“盈江科考营”,尝试用戏剧挖掘村寨故事,联结村寨与自然,村寨人们之间的关系。

在自然保护领域里,戏剧能上忙吗?

“还有多久到呀?”前往香柏村的路上,大家不断重复着同一个问题。从广州到大理11小时的动车,从大理到盈江8小时的大巴,再从盈江到香柏3小时的边境山路。

如果不是因为云山保护邀约,我可能一辈子都不会知道香柏村这个地方。目前野外生存的天行长臂猿在全国不超过150只,而香柏村周围的山里就生活着12只。

我们一行人,带着各自的装备来到了香柏社区保护地。

保护物种不能只依靠科研人员的努力,更重要的是当地村民和自然和关系。“链接村寨与自然,与天行长臂猿的关系,以促进对自然的保护”,带着这样的目标,云山保护邀请我参与了“社区科研体验营”——由关注云山保护多年的深圳家庭发起,非常希望了解保护区外的天行长臂猿生存状况,以及当地社区与自然环境如何共存。

我的角色是在村寨开展戏剧教学,和深圳营员及村寨孩子一起将村寨故事创作为戏剧。我最熟悉的方式是设定一个时间,孩子们来到活动室,开始上课。来到村寨之前,我构想了许多不同版本的戏剧环节,画画写写好几回,来到村寨后开展的却是完全更新的内容,因为这里蕴藏着太多不同。

村寨戏剧,关键词是“村寨”

村寨的各种体验推翻了我之前的想象。

真正来到村寨后才发现许多设定被一一推翻。例如村民一天吃两顿饭,早上9点和下午5点,中午是大家有空的时间,却也是我们午餐的时间。村里也没有“通知”这件事,孩子们来参加活动靠的是挨家挨户口口相传,或者是在路上碰见就吆喝着一起玩。

戏剧活动也不能每天固定时间段,因为每天村寨的安排都略有不同,以及孩子们记不住太多时间点,提前1-2小时通知反而是更好的方式,但始终不能通知到所有的孩子。于是,上课人数始终在变化,一开始7、8个孩子参加,渐渐有孩子趴在窗户外张望,也有孩子路过,课堂最多的时候会有20多个孩子加入。

这样流动的课堂让我既欣喜又失落,看见越来越多孩子参与自然会开心,但是从4岁到14岁不等的孩子一起进行的课堂,我总会有顾及不到的地方。

比如有个5岁的男生不是太能听懂普通话,十分活波好动,一直处于吵闹兴奋的状态,不时发出尖叫声和大笑。我一边想着这是孩子们的表现,我需要调整一些方法,一边又控制不住觉得“好吵”。

表演教学?还是让他们展示自己的真实生活?

第一天课堂结束,我变得非常焦虑,还有两天就要演出了,但是孩子们连基础的戏剧游戏都没有完整体验过,怎么能做到表演呢?我非常期待孩子们能完成戏剧体验,表演出好的作品,让大家也认可我的工作。

这是我的期待,但不是此行真正的目标。一番梳理后,我开始回想:他们的生活是怎么样的?他们玩什么、说什么话、喜欢什么、擅长什么?如何以更适合当地孩子的方式开展教学?因为镜羽设计的社区调查环节,我们开始走访当地人家,进行一对一的访谈。

香柏村民200年前从怒江迁徙安居至此,同属傈僳族。每天下午,低年级的孩子会在小教堂学习傈僳语,有歌曲有舞蹈。五年级之前,傈僳语都是学校的一门课。7-20岁的学生基本都能说和听普通话,中年和长者则偏少,大多会因为自己讲不好普通话而害羞。

村落有两个操场,在这里几乎就能见到所有人,因为全村人都会做同一件事:打篮球。没有固定时间段,一有人招呼,大家就从四周向操场聚集,19岁男生,7岁小男孩,读初中的女生.......无论性别和年龄,大家都会在一起打篮球。如果到了晚饭后,还能看见煮完饭的妈妈们在操场一展身手,甚至有妈妈还背着1岁不到的孩子。夜晚10点的球场则主要是20岁到40岁左右的男生在对战,凌晨12点操场熄灯再回家休息。

大部分村民信仰基督教。村落一共两个教堂,在山坡高处是大教堂,门外有打铃的装置,村民用木棒敲击铜面,“铛铛铛”的声音提醒着村民:属于基督教的时间到了。我在村落的三天正好赶上一年一次的集体学习,村民将持续学习一周圣经歌曲和改编的舞蹈,以便在重要的时节庆祝。

当我们逐渐了解当地生活,戏剧课堂的图景渐渐清晰起来:不同年龄,不固定人数,孩子会逐渐加入,兼顾傈僳语和普通话,最终作品能让全村都互动参与进来。重新理清目标,在镜羽、常悦和如雪的支持下,我调整了戏剧教学方式。

邀请同行的音乐人曹老师创作歌曲,以音乐讲述天行长臂猿和村寨的故事,名为《Jia Mi Wu Ho》(天行长臂猿的傈僳族语)。希望打破“村民看,我们讲”的传统模式,每个人手牵手围成圆圈形成舞台,用一致的动作扮演环境变化时间迁徙,其他人随时都可以加入圆圈。

由于短时间内无法照顾到每个孩子进行肢体训练,镜羽提醒我们可以先画出关键画面,把画面变为剧本。观察到孩子们绘画的时候画下好几个不同形状的蛋糕,所以决定以蛋糕作为话剧结尾,和全村一起庆祝。

调整后的戏剧和音乐节目排练都很顺利,有越来越多小朋友加入当中。但是到了演出当天,依然有一部分村民被忽略。村寨共80户左右人家,80%信仰基督教,还有20%无宗教信仰,两方的居住区域也相对独立。前两天的排练都在山一侧的小教堂进行,更靠近信仰基督教的村民,按照习惯,无宗教信仰的小朋友不会进入小教堂。因此这两天的活动没能吸引到那20%的村民。

当天下午,没有参加戏剧活动的小朋友碰上了如雪,对他手里的望远镜产生了兴趣,如雪借着机会带他们用望远镜观察鸟类。“这不就是我一直想做的事情吗”,他在朋友圈说道。同时,镜羽也提醒我将活动稳定在村民家里或者操场开展,好让无宗教信仰的小朋友也能参与。

戏剧有趣的一点是,它永远在变化,没有变化的戏剧是沉闷无聊的。而戏剧也是生活的预演,我们在剧场如何互动,如何行动,也隐含着我们在生活里的性格和行为。

让所有人都参与

结营演出当晚,我们看见了计划之外的美好变化。

预计操场开展的活动因下雨改在室内,于是你能看见活动室坐满了人,还有村民站着观看,在窗外透过栏杆参与。

傈僳族阿叔第一个表演,弹唱小三弦。阿叔一边弹,脚步还会跟着拍子跳舞。让我们惊喜的是,两位身着傈僳族民族服装的小朋友也跟着一起跳了起来,村民都和着音乐打拍子。

接着是为村寨创作的歌曲《Jia Mi Wu Ho》:森林,在前面方向,听见声音,是谁在歌唱.....曹老师吉他弹奏,小朋友们席地而坐,模仿天行长臂猿的不同叫声,形成歌曲的互动部分。因为村民们都听过这种叫声,可以模仿得活灵活现,于是你能看到站在窗外的叔叔跟着唱,坐在椅子上的大嫂跟着比划动作,老人家也模仿着唱。所有人都笑得合不拢嘴,男女老少的眼睛里都透露着喜悦。

雨过天晴,我和村寨十几个小朋友排的话剧即将演出,不知不觉操场上聚集了更多小朋友。在我组织话剧成员拉手围圈时,其他没有参加排练的小朋友也想加入,本身参加话剧演出的成员把这些小朋友推开:你们没有参加排练,不能演!

常悦也在队伍里,她只说了一句话:让孩子们一起吧。当下我相信了她的判断,于是表演团队从20人变成了近40人,我们手拉手围成圈,占了操场1/3大。这个圆圈就成了舞台,我带着围圆圈的小朋友做一致的动作,镜羽讲述故事串联演出,最终的表演由所有人参与完成。

在那一刻,所有小朋友的一起参与显得更为重要。

村民才是发起人

“参与”是村寨之行高频出现的词,如何让村民参与?如何让不同利益方参与?如何让公益机构的参与显得不“喧宾夺主”,同时又能发挥作用?

营期最后一天下午,负责接待外地营员住宿和餐饮的两组村民、深圳营员家长、云山团队共同开展总结交流会,政府和保护区工作人员旁观。

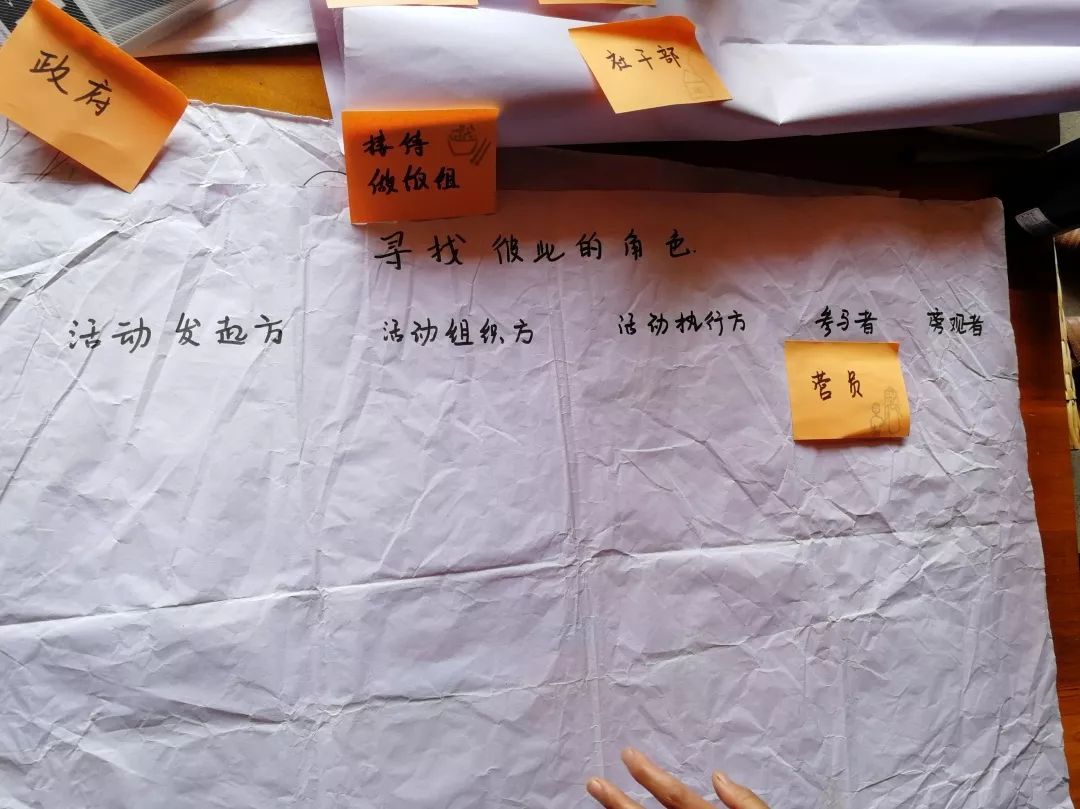

镜羽提议将住宿组、餐饮组和深圳家庭分小组讨论,其中一个环节是把项目相关方分类。九大相关方分别为餐饮组、住宿组、村寨整体、村寨社区干部、村寨小朋友、云山保护团队、深圳营员、政府、保护区。分类的角色包括:发起人、组织者、执行者、参与者和旁观者。

这一小小的互动便看到大家对“参与”的不同理解。

负责接待营员的村民不约而同的将自己放在了参与者位置,将政府和保护区放在了发起人。而营员妈妈将村民放在了执行者,将政府放在了发起人位置。但是若想项目可持续发展下去,更需要村民作为发起人,主动带领这个项目发生。

在村寨的日子,时常会听到村民说:因为我们没文化呀,谢谢你们来帮我们,我们什么又不懂。这些话语最让我难受,在地域和经济的评价体系里,这个坐落在中缅边境的村落自然会被定义为“落后”。可这里有世代保护天行长臂猿的傈僳族民,有围在四方炭炉周围吃饭聊天的温暖,有自己编舞的圣经祷告歌,有三弦拨动的千百种律动。多元的文化在这片土地生长百年,每一刻都是独一无二。

而如何让村寨看到自己的文化,自信的生活,在环境和经济之间取得平衡,则是未来保护天行长臂猿的难题和关键。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!