「無大台」的群眾協作如何發生(2):新媒體平台

雖然政府一直聲稱「反修例」運動背後「有預謀、有組織」,但2019年的運動事實上是在既有政治力量分崩離析、各方面組織基礎薄弱的背景下以「無大台」的方式爆發。在這一章,我們從示威者的一些基本共識和溝通媒介切入,嘗試回答:在運動中,當沒有「大台」,大規模且持久的「群眾協作」如何發生?

2、「新媒體平台」:群眾溝通的載體

2.1 運動中的新媒體平台

在「反修例」運動中,群眾的規模前所未有、沒有「大台」也沒有既存的組織基礎,新媒體在短時間內接觸大量群眾、即時集散資訊、可以隱藏身份的特性在運動中起到重要的作用,成為無數示威者建立連結和參與的起點。

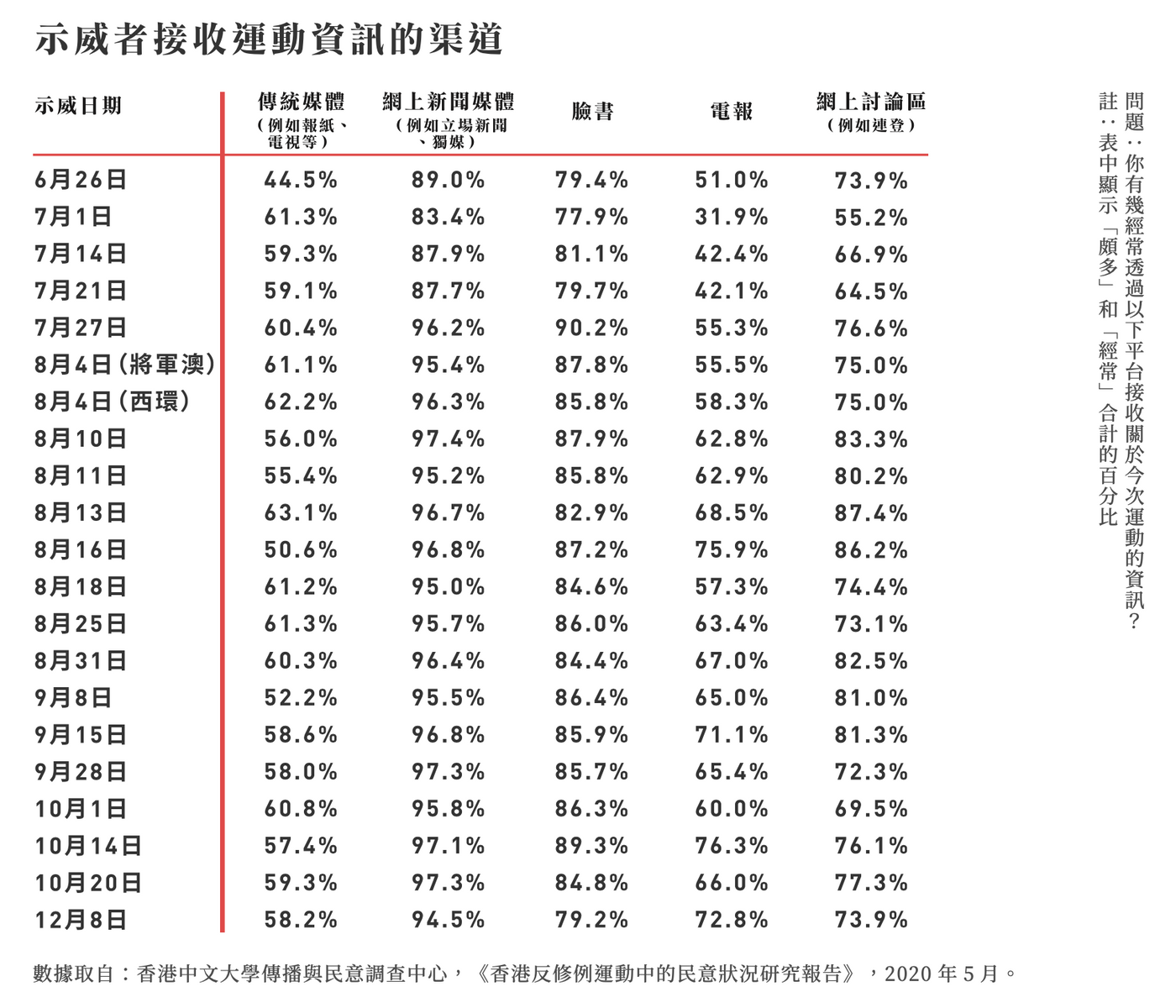

在2019年下半年頻繁的街頭行動中,「新媒體平台」是傳播運動的資訊和行動號召的重要媒介,令不涉及正規組織的群眾動員成為可能,在短時間內大大增加行動規模。自2019年8月開始,警方頻繁用「反對通知書」將示威遊行列為「非法」,更多的示威者開始蒙面;同時,臥底警員在示威現場數次伏擊拘捕示威者。在執法機關的搜捕及滲透下,不相識的示威者間難以在親身交流中建立信任,而「連登」和「電報」可以隱藏身份的特性,成為乘載大量微型網絡的虛擬空間,使互不相識的群眾在既有的社會網絡外有匿名討論、分享資訊及共同行動的可能性。另一方面,在2019年的運動中,廣場不再重要,在城市游擊戰中聚散的地點不斷變遷,示威者迫切需要信息以做出判斷和行動,而「新媒體平台」令即時資訊的搜集和傳播變得可能,成為街頭行動的重要資訊來源。

在2019年運動中,在網上新聞媒體和常見的社交媒體之外,「連登」和「電報」在運動中脫穎而出,成為示威者接受運動資訊的重要平台,下面我們分別進行介紹。

2.2 「連登」:運動策略和行動方案的集散地

「連登」全名「LIHKG討論區」,在2019年的運動之前已經是全香港最多用戶的討論區,設有時事、科技、生活資訊、興趣等數個板塊,供網友討論話題。在2019年5月,不少連登用戶在討論區指出《逃犯條例》修訂草案的問題、提出行動方案,逐漸在示威者間受到歡迎,在2019年下半年,「連登」在示威者間的使用穩定維持在七成以上。

在示威遊行前後,網民在「連登」發佈大量帖文討論行動策略、凝聚對於運動方向的共識。在連登上大家都只有一個用戶名,許多行動的發起人是沒有任何政治背景和往績的素人,但只要理據清晰能夠說服群眾,就能得到支持。網民不時利用「正負評」的功能,對不同的運動策略和行動方案進行投票,令連登成為了解運動趨勢的重要平台。

在運動期間,「連登」的許多討論不僅是「鍵盤戰士」間的閒扯,在網民提出行動方案後,受歡迎的方案獲得同路人的響應、甚至組成義務工作團隊將其付諸實現。5月底,有連登用戶撰文號召在全港各區擺街站宣傳反修例,超過200位網民響應。6 月底,在G20高峰會舉辦前,有網友提議眾籌登報,於一日之內募集高達港幣673萬元,並在各大國際媒體刊出精美的視覺設計和香港示威者給國際社會的公開信。8月底,網民更在「連登」組成數十人的政治聯盟、分散至觀塘、南區、深水埗區投身參選區議會選舉。

2.3 「電報」:群眾外包和匿名協作的空間

「電報」(Telegram)是結合「信息發佈」和「即時通訊」的媒體平台,在「反修例運動」中,被示威者廣泛使用。示威者用「頻道」的功能大規模搜集和發佈信息,在「群組」裡匿名通訊。

「電報」頻道不只是編輯團隊單向發佈資訊和動員的渠道,而是「群眾外包(crowd-sourcing)」的互動平台。「電報」頻道除了需要編輯團隊搜羅資訊,也很大程度上倚賴其他示威者匿名提供的資訊、資源、服務,才得以運作。在數個月的運動發展後,固然出現特別有影響力的「電報」頻道,但因為其「群眾外包」、任何人都可以架設新頻道的特性,個別頻道難以壟斷運動方向和論述。在2019年6月中的「包圍立法會行動」前,示威者為動員群眾上街和共享示威現場消息,成立數個頻道和「公海」[1]。而後在持續數個月的示威浪潮中,數百個聚焦在「街頭行動」的頻道如雨後春筍般湧現。在2019年年底,隨著黃色經濟圈和各界別工會蓬勃發展,推廣黃色經濟圈和發放工會資訊的頻道紛紛成立。

「電報」群組可以隱去個人電話號碼、容易改帳戶名的特性令其成為示威者以小組形式合作時經常使用的平台。在運動中,參與文宣、前線急救、哨兵的示威者在「電報」群組共作,許多示威者不知道彼此的背景、職業、真實姓名,卻線上緊密合作長達數個月。另外,當組織者舉辦涉及風險較低的大型活動,亦經常透過頻道和公海公開招募人手,例如:遊行示威的糾察、人鏈的協調義工,再將義工加入一次性的大群組分派當天的任務和進行協調。

2.4 政府的監控和打壓

當大量的運動動員和參與在「新媒體平台」發生,網絡媒體平台也成為政府重點監控和打壓的目標。

被捕示威者被警方施以虐打酷刑,並脅迫交出手機密碼的案例層出不窮;在2019年的示威高峰期,警方曾將大量被捕人士的手機集中扣留於警察總部,再申請搜查令「搜查自己的辦公室」,規避逐個被捕人士申請入屋搜查的程序直接存取被捕人士的電子資料;2020年4月,上訴法庭就「民陣手機案」裁定警方上訴成功,指警方可以「保留證據」、「保障任何人的人身安全」為由,在無搜查令下搜查被捕人手機 。

警方也拘捕和政治檢控多個「電報」頻道和群組的管理員以製造白色恐怖。在2019年6月中的「包圍立法會行動」前夕,大型群組「【公海總谷】611二讀求助、討論、情報交流區」的管理員,被警方以「串謀公眾妨擾」罪名上門拘捕,更在警方要求下解鎖手機並匯出群組成員名單。2020年年初,首名「電報」群組管理員因群組內的信息,被控「煽惑他人縱火」及「煽惑他人傷人罪」被判囚3年。另一「電報」頻道管理員因發佈鼓勵癱瘓交通的消息,被控「煽惑他人犯公眾妨擾罪」等罪行,警方更刪除頻道所有內容,並發佈「此頻道載有煽動刊物」等通告阻嚇訂閱者。

2.5 「新媒體平台」的侷限

儘管「新媒體平台」因回應運動中的切實需要而冒起,在運動初期起到重要的作用,但也存在一些侷限。

「新媒體平台」看似是開放的,任何人只要有網絡就能參與,大為降低動員和參與的成本,但事實上難以接觸到不熟悉科技使用和閱讀習慣不同的市民。調研發現,較年長、教育程度和收入較低、支持建制的市民依賴傳統媒體接受資訊;較年輕、教育程度和收入較高、支持運動的市民,則傾向從社交媒體、「連登」、「電報」接收資訊[2]。在運動早期,抗爭者在日常生活中的公共空間開闢連儂牆、街站,使資訊可以突破同溫層,然而隨著運動的發展,實體空間的資訊傳播和討論在政治打壓下出現收縮。

另一方面,在「反修例」運動中,抗爭者陣營對政府對一些重要事件的定調和事實有所懷疑(例如:8月31日在太子地鐵站警方是否打死人?),然而因政府未能公佈更多資訊,開放公民監察,這些事件的真相無法核實。於是我們見到支持運動和反對運動的陣營對於運動事件有截然不同的「事實材料」,不同陣營的市民利用「新媒體平台」,在同質性較高的私人網絡內傳送和自己態度一致的訊息,而這些新媒體網絡社群在核實信息、向更廣大的群眾問責上面對挑戰,也容易成為傳播謠言和假新聞的載體[3]。

儘管「新媒體平台」能快速且大規模地連結群眾,但政府的情報人員也容易滲透,示威者若要靠線上互動建立信任的關係並不容易。大部分的線上共作以具體的行動和事件為核心,參與者素未謀面,在用戶名之外對彼此一無所知,當一個示威者在群組裡不再活躍、甚至註銷帳號,其他人無法判斷他是不想再參與、遭遇困難、還是已經被捕?另一方面,新媒體平台的平台特性始終難以乘載直接的民主討論和共同決策,當抗爭者用「新媒體平台」動員行動,每個人只能決定自己如何行動,難以對響應的人數有預算、無法取得集體的共識。例如:有效的罷工難以透過新媒體平台發生;而當運動的熱度減退,少數響應網絡示威號召的抗爭者則曝露在較大的風險中。

在2020年,當街頭示威和動員的政治事件減少、網上言論受到嚴厲的打壓和清算,示威者在「連登」和「電報」的活躍程度下降。「新媒體平台」的重要性下降,有部分的網絡因此消散。但也有部分的網絡在長時間的線上協作後,累積足夠的信任,更願意以真實的身份在現實生活中見面相處、更緊密的合作。當「反修例」運動邁向下一個階段,在社區、職場、黃色經濟圈中生根,這些新的「戰線」則取代「新媒體平台」,成為乘載網絡和連結群眾的實體空間。

註:

[1] 任何人都可以進入的大型群組

[2] 香港中文大學傳播與民意調查中心,《香港反修例運動中的民意狀況研究報告》,2020 年 5 月

[3] 李立峯,〈後真相時代的社會運動、媒體,和資訊政治:香港反修例運動的經驗〉,《中華傳播學刊》,第三十七期,2020年6月。

《香港究竟發生了什麼》是一個關於香港的寫作計劃,也是場記憶與遺忘的鬥爭。我們從2021年的6月9日開始每晚連載,梳理香港社會運動的歷史脈絡,以及從2019年春天至2021年,由《逃犯條例》修訂草案所引爆的民主運動的發展軌跡。希望這個書寫的嘗試,能在阻隔交流的石壁高牆上鑿出一個洞,帶來對話的可能,也煉成連結和反抗的起點。

《香港究竟發生了什麼》繁體電子書(PDF)下載:

tinyurl.com/TC-WhatHappenedinHK

《香港究竟發生了什麼》簡體電子書(PDF)下載:

tinyurl.com/SC-WhatHappenedinHK