不是足球的足球

年初我考取了足球教练执照,从理论学习、考试、再到逐渐接到助教、主教的工作,让我有机会从另外视角去感受这项我热爱了三十年的运动。已过体能巅峰期的我,也望借此在足球运动前线多跑几年。

和音乐一样,足球存在这样一个天问:它到底是技术、艺术、还是一门科学呢?

想起《辛普森一家》S22E03 里,学霸妹妹 Lisa 机缘巧合接管了哥哥 Bart 效力的棒球队。不懂棒球的她,利用赛伯计量学(Sabermetrics)之魔法一通排兵布阵,最终引发 Bart 不满——在球员眼里,这样还有什么乐趣可言?自己和一枚棋子还有什么区别!

你别说,现代足球发展到今天,你在教练眼里,可能真就只是一枚棋子。

我们自己简单跑个步,心肺血氧、配速里程尚能被手环收录,更何况职业运动员呢。鞋上绑着的、背心里藏着的,都是传感器,场上场下表现巨细靡遗,全部数据化,成为后续分析的基础。做教练的你我,再身经百战,也不可能靠肉体凡胎获得下方配图里的诸多指标。至于相貌、个性、志向、才气等等,那都不是你,数据才是。教练手下的球员,今天成了参数的载体、教练思想的执行器官。

再回到那个「天问」:足球是技术、艺术、还是一门科学呢?

论技术,它当然遵循一万小时定律。成为顶级选手,必经匠人之路,忍耐枯燥,吞下失败,打磨基本功夫,里面没有捷径;

论艺术,所有那些被人铭记的高光时刻,多是天才球员灵光乍现、随心逾矩的功劳。这东西没法复制、难以预测;

论科学呢,足球的规则既定、数据充分、客观变量可控、还有一定程度的随机干扰,用来重复验证某种方法论的话,再合适不过。技术允许的情况下,足球是天然的实验场。日本足球从1993年开始职业化,用三十年时间持续稳定发展、达到现有水平,一定是做对了什么,你不能用运气、长官意志、国民性、球员天赋来解释。

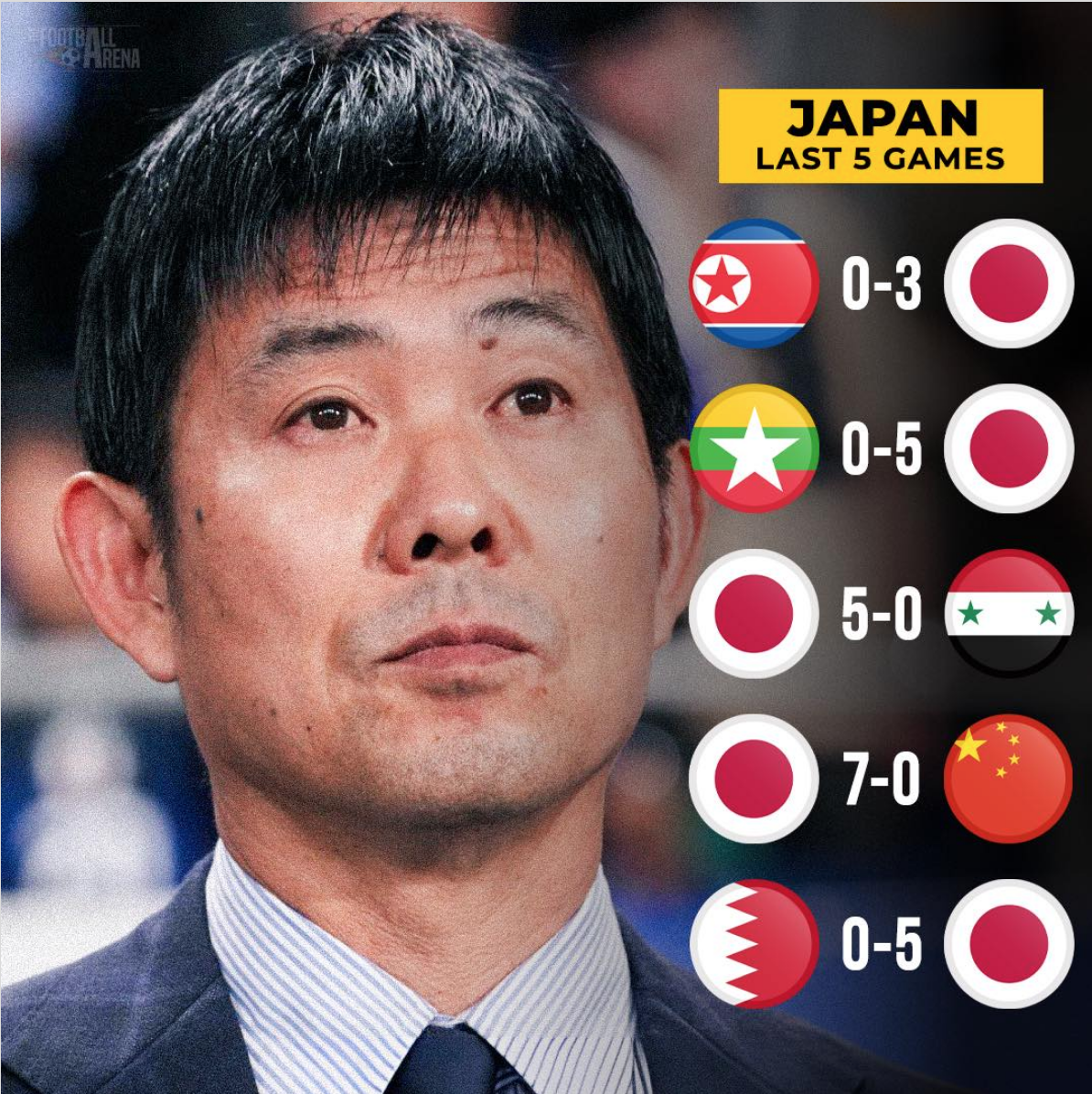

凡看过这部纪录片的人,都不会对日本 7:0 中国的比分感到惊讶。2018年俄罗斯世界杯1/8决赛中,日本队在两球领先的情况下,被比利时在最后14秒反超淘汰。

输掉比赛的日本人做了什么呢?

在纪录片里,球员反复回看这噩梦般的14秒,并逐帧分析,到底是哪一刻的决定导致了失球。曾执教过日本队的前外籍教练们,也被邀请观看影片、各抒己见。他们甚至采访了比利时的几位核心球员,从对手的视角复盘日本队的防守纰漏。

没有虽败犹荣的安慰,没有情绪化宣泄,没找天气、场地、餐食等客观原因,甚至没人为自己在94分钟时的体力不支开脱。就是老老实实坐下来,从战术层面去思考,如果我在几分几秒时改变路线、去追防另外一个人,结果是否会不一样?

体能、脚法、灵性这些个人参数,根本不是左右顶级比赛的决定性因素。整个过程,和工厂召回二十万台汽车没有区别,找出故障,解决问题,不说废话。

-

刘慈欣在《三体》后记中的这段精妙比喻,容我摘抄如下:

星际间遥远的距离使各个文明点状化了,就像在体育场的最后一排看足球,球员本身的复杂技术动作已经被距离隐去,球场上出现的只是由二十三个点构成的不断变化的矩阵(有一个特殊的点是球,球类运动中只有足球赛呈现出如此清晰的数学结构,这也可能是这门运动的魅力之一)。

这种直击本质的抽象化处理,是我上场踢球时从没想到过的。

不是说个人技术、球员天赋不重要,而是对于国家级教练来说,前者早就经由海量基层联赛层层筛选过了;而天赋这东西,就更不在教练控制范围了。指望一两个马拉多纳从中场起跑、一路过关斩将形成破门,是不会被当代战术体系所容许的。

优秀球员首先是优秀的思考者。我需要明白,作为一枚棋子,我在点状矩阵中处于哪个节点?教练布置的动态结构背后,真实意图是什么?以及我该如何执行,才能以尽可能高的完成度实现教练意图?这些都想明白了,再由大量训练转化为肌肉记忆,才能奢求和顶级对手过招时心脚不慌。

竞技体育的数据化、科学化,正给教练以机会,去穿透人情、混沌和随机的迷雾,站在数学结构的层面去思考战术。球员,不管多贵多大牌,都只是拥有参数的点而已。

历史学家黄仁宇念兹在兹的「数目字管理」(mathematically manageable),同属此理:

资本主义社会,是一种现代化的社会,它能够将整个的社会以数目字管理。因之社会里的成员,变成了很多能相互更换(interchangeable) 的零件;更因之社会上的分工可以繁复。法律既以私人财产权之不可侵犯作宗旨,也能同样以数目字上加减乘除的方式,将权利与义务,分割归并,来支持这样的分工合作。这在推进科技的发展中,产生了一个无可比拟的优势条件……以农业组织作国家基干,注重凡事维持旧有的均衡;以商业组织作国家基干,则注重加速交换 (exchange)。时代愈进化,后者愈能掌握科技,而前者的弱点更为暴露,其国民对其政府之无能益抱不满。

当我们对国足失望透顶时,也得抬头看看,就连国家治理都未能遵循客观规律、科学精神而实现现代化,你怎会指望足球弯道超车?大力出奇迹吗?

-

《辛普森一家》那一集,其实是受 Michael Lewis 2003年著作 Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game 的启发。在这本书里,作者讲述了一支资金拮据的弱旅,是如何以数理统计为指导,从而超越众星云集的传统豪门、实现逆袭的。他试图揭示,一个世纪以来的传统棒球智慧,关于战术、关于选材用人、关于队伍建设,早该过时了。竞技体育的圣杯,就藏在这平淡无奇的海量数据里。

你可以说这是技术对人的异化。球员作为人的鲜活属性,在战术体系里被忽略不计,总感觉不是好事;Bart 对妹妹执教方式的批评当然也无可厚非,比赛的乐趣被剥夺了。总不能什么事都要追求精确无误、毫无争议吧?就说足球,裁判误判一直为大家津津乐道,而今引入视频助理裁判(VAR),「上帝之手」这样的公案还会再有吗?

在任何领域,技术恐怕都要经受这样的诟病。不过也别忘了,正是计量统计学的科技狠活,才让 Michael Lewis 书中的弱旅和强队掰掰手腕,花小钱办大事,顺带戳破金元体育的膨胀泡沫。

《芝加哥论坛报》的资深记者 Patrick T. Reardon 在书评里这样反驳 Michael Lewis:

如今,通过 Moneyball 这本书和十多年的媒体报道,普通球迷可以体会到算球的技巧、保送的重要性以及 「每局被上垒率」(WHIP)的意义。

但实际上,他们喜欢看到轰动一时的本垒打,即使出自上垒率很低的球员。他们喜欢看到盗垒,即使从数据上看,盗垒似乎适得其反。他们希望自己的球队赢得一切。

有人会说这不合理。球迷应该接受最有效果的方式,而不是最华丽的表现。球迷应该对一支在常规赛中艰难获胜、但在季后赛中崩溃的球队感到满意。

我不太确定。但我很高兴自己不是奥克兰运动家队(Moneyball 书中的弱旅)的球迷。

这段评论充分展现出竞技体育的复杂魅力——精确与混沌、理性与感性,难说谁对谁错。作为球迷的我,依然视罗纳尔迪尼奥为心头最爱,他像爵士乐,充满即兴与「错误」之美。当代球坛对这般精灵球员之不容,的确让比赛少了看头。

而作为教练的我,则敞开双臂拥抱这个越来越不像足球的足球世界。至少,它让论资排辈、钞能力、后门关系、乃至玄学这些同样不属于足球的东西,失了分量。

《辛普森一家》那集结尾完美对应了上述纠结:

比赛关键时刻,Bart 无视 Lisa 命令,大胆盗垒。Lisa 眼看覆水难收,决定无视数字理性,转而为任性的 Bart 加油。结果 Bart 在本垒被触杀出局,球队因此输掉比赛,失去了冠军头衔。

李源

2024.9.13

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!