蜂窝边界:在以色列-巴勒斯坦断/连电话

蜂窝边界:在以色列-巴勒斯坦断/连电话 Helga Tawil-Souri

电话的(不)可能性 Telephonic (Im)Possibilities

关于边界、前线、缓冲区和分界的矛盾观念在以色列/巴勒斯坦的景观中具有特别的意义。根据一个人的立场和政治地位,一个定居者前哨、一个巴勒斯坦城市或一个检查站对一些人来说可能很容易通过,而对其他人来说则是无法通过的。这些不同的领土和政治空间(非法城镇、露天监狱、远离边界的严格边境通道)意味着,根据个人立场不同,进出这些地方和在其周围的流动是不均衡地构建起来的。

本章讨论两个问题。首先,它以电话通话这种看似无害的事物为切入点——它的基础设施、政治地理和政治经济——并展示基础设施如何成为以色列控制和划界实践与巴勒斯坦试图减轻或否定这些实践之间张力的动态表现。在以色列/巴勒斯坦,电信基础设施并不是冲突的隐喻,而是以物质形式体现的冲突。谁可以从什么位置以什么价格拨打什么网络的什么号码,都是深受以色列和巴勒斯坦在领土边界的建设和执行中不均衡关系影响的政治问题。这里的目标不仅仅是突出电信受到限制的方式,而是如何遵循领土限制,从而在历史、政治和空间过程的结果中,实际上“标记”和“塑造”领土。

其次,本章探讨技术的政治化以及新型边界的形成与协商。它展示了媒体基础设施和网络——例如电信——并不是无边无际和开放的,而是作为政治定义的控制性领土空间运作,且是国家领土性的重要组成部分,带来了对以色列/巴勒斯坦及其他地区关于全球化、通信、主权和边界的假设的严峻质疑。在下文中,我将重点关注三个具体地点,并分析它们之间的电话联系的(不)可能性。我从米格隆开始,这是西岸的一个以色列定居点前哨,位于 "绿线 "内八公里处。" 接下来,我向东直行六公里,来到拉马拉,这里已经成为西岸、巴勒斯坦权力机构、巴勒斯坦领土上大多数国际援助组织的实际首府,而且越来越多的人把它当作新自由政策的成功之城。

拉马拉以南约五公里(耶路撒冷以北十公里)就是卡兰迪亚检查站,我的行程就在这里结束。卡兰迪亚检查站出现于 2000 年,用以色列军方的话说,它已成为一个 "终点站",将西岸南部(伯利恒和希伯伦两座城市所在地)与西岸中部隔离开来,同时也将整个西岸与杰鲁萨莱姆及其周边地区隔离开来。本章不是通过分析土地所有权、人口流动或诸如高速公路等物理标志来描述这些地区之间的分离和不平等,而是分析将它们分开的电信基础设施。

米格隆 Migron

• 领土/政治地位:非法的犹太-以色列定居者前哨基地。

• 固定电话区号:02,由以色列供应商提供服务。

• 手机接入和区号:由以色列供应商提供服务:Cellcom 052/053。Orange 054。Pelephone 050/051/056。MIRS 057。没有巴勒斯坦供应商或信号。

2011 年,以色列的手机普及率达到 132%,是世界上手机普及率最高的国家之一,并与丹麦、芬兰和挪威并列全球智能手机普及率最高的国家第六位。到 2001 年,以色列成为仅有的两个手机普及率超过100% 的国家之一(与卢森堡并列)。显而易见,手机的使用和服务在以色列无处不在。

1986 年,国家电信公司 Bezeq 推出了其移动电话子公司 Pelephone,在以色列境内以及向西岸和加沙地带的以色列定居者提供移动电话服务。自 1994 年市场解放以来,另有三家私营移动电话公司提供服务:这四家供应商声称,他们在巴勒斯坦领土上运营是为了向定居者、在绕行道路上行驶的以色列人,当然还有为军队提供服务。他们一般都拥有在领土内任何地方安装设备的自由,尽管大多数设备都安装在定居点、军事区和绕行道路上。这意味着以色列的基础设施与以色列在西岸的领土存在基本出入不大(自2005年从加沙脱离接触以来,以色列公司不再在加沙地带拥有设备)。

然而,定居者在领土上的存在与电信的发展之间存在一个先有鸡还是先有蛋的难题,因为有时电信基础设施是在定居者到来之前就建好的。例如,2000年秋天,Pelephone公司在西岸城市拉马拉正东方向六公里处的一座小山上非法安装了一座发射塔。该公司随后向以色列政府施压,要求安装电线为发射塔供电。没过多久,一群犹太裔以色列定居者就将五辆大篷车接入电网,并将这座山作为自己的家园,全然不顾即使根据以色列法律,这片土地也属于几百米外村庄的巴勒斯坦家庭。几个月后,以色列建设部铺设了一条土路并安装了路灯。到2001年3月,以色列军队开始守卫非法定居者。十年后的2011年,米格隆前哨基地(Migron outpost)有五十多户家庭居住,其带电围栏内设有警犬、监控摄像头和全天候驻守的军事大门。围栏内有一座Pelephone和一座Orange塔,为米格隆居民、附近定居点和60号公路(巴勒斯坦人禁止进入的绕行道路)上的司机提供蜂窝服务。

米格隆的故事意义重大。看似无害的移动电话塔成为领土殖民化的根源。但移动电话塔也标志着数字殖民化进程中一种特殊形式的土地掠夺,这种殖民化进程将领土和高科技的存在和控制相结合,凸显了以色列/巴勒斯坦电信基础设施景观中(不均衡的)边界的悖论。无论是米格隆还是Pelephone和Orange的存在都不是独特的。这四个以色列供应商在被占领土上拥有数十个天线、传输站和其他基础设施:截至2009年,MIRS在被占领土上拥有约90个天线和通信设施,Cellcom至少拥有191个,Pelephone拥有195个,Orange拥有165个。米格隆于2012年底被以色列政府“疏散”,将定居者迁往几公里外的街道。米格隆内的蜂窝塔仍然存在,并仍在向四周发射强烈的信号。

尽管根据联合国第 242 号决议,绿线在1967年被视为法律上的边界,但以色列在(错误地)划定巴勒斯坦土地时,早已越过了绿线。一些学者认为,定居点是最初破坏 1967 年边界的建筑物 ,自那时起,尽管有1991-1993 年的《奥斯陆协定》,但这种破坏已扩大为一个更加广泛的网络,其中包括定居点的领土扩张和定居者人口的激增、米格隆等前哨基地的涌现,绕行道路和检查站、军事区和西岸纵深“绿区”的矩阵的不断变化和增长,加沙地带缓冲区的不断扩大,耶路撒冷边界的扩大,以及如上文所述,电信基础设施的扩大。虽然存一个渗入巴勒斯坦领土的矩阵,但以色列的移动电话基础设施、流量和信号的存在表明,以色列政权的边界比传统理解的领土存在要模糊得多、影响广泛得多、动态得多。蜂窝信号本质上不会“知道”在政治边界处停止。鉴于定居点、前哨基地和军事区的位置——普遍分散在西岸各地的最高点——以色列运营商的标志覆盖了巴勒斯坦领土的大部分地区。在米格隆,附近的巴勒斯坦村庄和事实上的首都拉马拉都可以收到以色列的手机信号,站在米格隆很容易发现这一点(见图 7.2)。因此,以色列的存在和对巴勒斯坦人的控制范围遍及整个以色列/巴勒斯坦领土,渗透到巴勒斯坦人生活的各个角落。

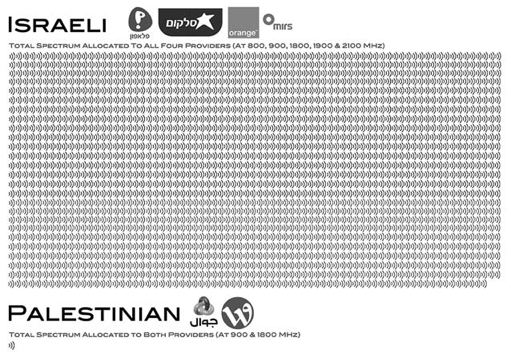

以色列通信部向四家以色列移动运营商发放了频谱。这些运营商在获得许可证或频谱方面均未遇到任何困难。Pelephone 拥有46MhZ 的频谱,Cellcom 拥有 27MhZ 的频谱,Orange 拥有 20.4MhZ 的频谱(MIRS 作为军方的官方和独家运营商,不公开其频谱配置)。这四家公司为其用户提供所有最新技术:4G、GPS 跟踪、网上银行等。每家供应商都获得了自己的区号,供应商必须签订 "双边协议"(用公司术语来说),以连接不同的区号,并允许用户在不同地区漫游。 因此,可能是 Cellcom 用户的米格隆居民,其固定电话号码以 052 区号开头,可以无缝拨打特拉维夫朋友在 Orange 网络上的固定电话号码(区号 054)、耶路撒冷的固定电话号码(区号 02)、街对面奥夫拉定居点的固定电话号码(区号 02),或 MIRS 的手机号码(区号057),而该手机号码的用户恰好正在西岸北部某处的绕行公路上行驶。简而言之,我们的米格隆居民不受区号、手机号码或固定电话号码的限制,也不受手机用户所处地理位置的限制。无论他拨打固定电话还是移动电话,Cellcom 对他的收费都可能不同;如果他的 Cellcom 信号较弱并自动切换到另一家供应商的网络,他可能会被收取更多的漫游费用,但他能够以本地费率无缝地进行所有此类通话(换句话说,跨越绿线通话不收取额外费用)。此外,如果他希望在自己的房车内安装固定电话,可以通过六家以色列固定电话运营商之一申请,并获得 02 区号。从电话上来说,我们的米格隆居民与他在西耶路撒冷或特拉维夫的犹太裔以色列同胞之间没有任何区别。

对于住在米格隆附近的巴勒斯坦居民来说,拨打任何一种电话——座机或手机——都复杂得多,甚至根本不可能。以色列和巴勒斯坦之间的技术关系,就像他们的政治和经济关系一样,是以色列控制和限制,而巴勒斯坦依赖。从1967年占领开始,以色列就控制并维护着被占领土的电信系统,并施加法律和军事限制。在固定电话方面,尽管巴勒斯坦人向以色列政府缴纳了所得税、增值税和其他税款,但Bezeq在向巴勒斯坦用户提供服务时既不迅速也不高效。到20世纪90年代初,西岸和加沙地带只有2%的巴勒斯坦家庭拥有可用的固定电话,约10%的家庭与网络相连。可以说,巴勒斯坦人在电话方面被孤立,与基础设施基本隔绝,生活在一个既限制其流动又限制他们与外界接触的政权之下。根据1989年实施的军事管制,手机被完全禁止使用,该管制还禁止使用电话线路从被占领土发送传真、电子邮件或“任何形式的电子发送”。此外,巴勒斯坦人也不允许建造或拥有自己的基础设施。事实上,巴勒斯坦地区在电信方面所做的很少,这使得网络从属于以色列本土(换句话说,绿线另一侧)的基础设施。所有电话交换节点都建在可能最终必须移交给巴勒斯坦控制的地区之外;因此,拉马拉和纳布卢斯之间的通话是在阿富拉进行连接的。

绕过固定电话的监管是不可能的——如果城镇没有接入网络,那就根本无计可施;如果城镇已经接入网络,但Bezeq没有为家庭提供接入服务,或者需要十年时间才能接入,那也是无能为力。蜂窝电话提供了更多的漏洞。交通部和军政府规定巴勒斯坦人不得拥有蜂窝电话,但并未规定以色列供应商不能为被占领土提供服务。区别在于个人层面,而非领土层面。 实际上,以色列/巴勒斯坦领土的任何地方都允许以色列信号——以及延伸而来的技术和经济流动。此外,对手机使用的禁令仅限于用户;因此,巴勒斯坦人完全可以购买以色列电话和按次付费卡。以色列手机供应商并未采取任何措施阻止这种情况:他们从巴勒斯坦人的手机使用中获得了可观的利润。从巴勒斯坦用户的角度来看,以色列的手机信号实际上是没有边界的,在整个被占领土上都可以使用以色列信号,而且没有任何机构阻止按次付费服务。简而言之,拥有以色列手机是明智之举——尽管根本没有其他选择。直到1999年,巴勒斯坦才首次成立了一家移动运营商(详见下文),在此之前,西岸和加沙地带大约有10万巴勒斯坦用户在使用以色列运营商的手机服务。对于以色列运营商而言,巴勒斯坦领土既没有边界也没有国界。在和平协议达成后,这种“无边界”状态在政治和经济上变得至关重要。

拉马拉 Ramallah

• 领土/政治地位:被占领城市。事实上的巴勒斯坦首都;A区。

• 固定电话区号:02,由Paltel(通过Bezeq或其他以色列供应商)提供服务。

• 手机接入和区号:仅限巴勒斯坦运营商,必须获得以色列通信部的许可:Jawwal/059。Wataniya/056。非法接入以色列运营商。

奥斯陆协议一(1993年签署)和奥斯陆协议二(1995年签署)将取消对巴勒斯坦人的诸多限制。巴勒斯坦人获得了直接拨打国内和国际电话以及使用互联网的许可,并获准建立自己的基础设施。奥斯陆第二项协议规定:“以色列承认巴勒斯坦方面有权建立和运营单独、独立的通信系统和基础设施,包括电信网络。”然而,协议随后又规定了限制巴勒斯坦“独立”基础设施的条件:

巴勒斯坦方面应获准进口和使用任何及所有类型的电话、传真机、答录机、调制解调器和数据终端……以色列承认并理解,为了建立独立的网络,巴勒斯坦方面有权采用自己的标准并进口符合这些标准的设备……这些设备只有在巴勒斯坦独立的网络投入运营时才能使用。

网络只有在系统投入运营后才能独立运行,这一点至关重要,因为巴勒斯坦的网络至今无法独立运行,继续依赖以色列的网络,陷入两难境地。与其他基础设施(例如广播、污水、人口登记、供水、交通)一样,巴勒斯坦人受到以色列的限制,这侵犯了他们建立独立系统的权利,甚至限制了他们建立独立系统的能力。在电信领域,以色列继续决定频率分配、允许巴勒斯坦人建设基础设施和安装设备,以及影响该领域的其他许多事项。

1995年,以色列将电信管理权移交给了巴勒斯坦权力机构(PA)。在允许区域中,仅有的几处技术落后的固定线路基础设施被移交;在巴勒斯坦领土的其余部分,巴勒斯坦权力机构将负责从零开始建设基础设施。巴勒斯坦权力机构开始建立“独立”电信系统的拟像(simulacrum),并授予新成立的巴勒斯坦电信公司(Paltel)为期十年的固定线路系统独家运营许可和为期二十年的移动服务运营合同。该许可证允许Paltel公司建设、运营和拥有固定电话、GSM(全球移动通信系统)蜂窝网络、数据通信、寻呼服务和公共电话。虽然巴勒斯坦电信基础设施的建设、开发、控制和使用现在已获准,但如果没有以色列持续施加的限制,它就不会存在和发展。正如西岸和加沙地带的地理区域在奥斯陆后“和平年代”因以色列扩建定居点、定居者、检查站、隔离墙、绕行道路等而日益支离破碎和受限,通信基础设施的可容空间也受到限制,以跟随领土边界。但仅限于巴勒斯坦人。正如米格隆的案例所表明的那样,相对于巴勒斯坦人的基础设施、网络和信号,以色列人的基础设施、网络和信号不受限制。

巴勒斯坦的基础设施过去和现在都只能在奥斯陆划定的A区和B区(分别占西岸的10%和40%)内建设、使用和维护。这就导致了一个支离破碎的网络,必须绕过西岸60%以上的地区和加沙地带40%以上的地区。因此,固定电话网络、蜂窝网络和互联网连接都引起(invoke)了领土本身的分割和破碎。

电信,尤其是巴勒斯坦电信公司(Paltel),被视为国家建设成功的标志,被誉为原型国家进入全球网络时代的标志。事实上,巴勒斯坦电信公司是首批投入运营的国家机构之一。然而,Paltel公司以及电信行业本身在许多方面都不具备“国家”属性。首先,电信并不属于全国人民,而是一家私营营利企业。第二,它将继续依赖以色列的基础设施。Paltel的所有国际电话,无论是呼入还是呼出,将继续通过以色列的供应商进行路由,因为Paltel不允许拥有自己的国际网关。Paltel的所有加沙-西岸电话将在以色列境内进行切换,因为Paltel既不能在以色列的土地下挖掘光纤电缆,也不能分配足够的频谱带宽来使用微波技术。由于Paltel在安装设备和选择安装地点方面受到限制,其在西岸和加沙地带内的通话也经常需要通过以色列的供应商进行路由。因此,第三,电信也永远不会成为国家领土,因为巴勒斯坦领土并非所有地区都铺设了线路。第四,在政策决策领域,巴勒斯坦电信部(MPTT,后来改名为MTIT)将受到以色列通信部和以色列政权其他占领机构的限制。最后,巴勒斯坦权力机构的政策不会挑战以色列对基础设施的最终控制和遏制。巴勒斯坦对Bezeq的依赖不会因为Paltel的出现而结束。正如Bezeq发言人罗尼·曼德尔鲍姆(Roni Mandelbaum)在1996年所说,巴勒斯坦人“没有资格拥有任何主权象征……他们必须依赖我们提供的基础设施。”这种情况尚未得到根本改变。巴勒斯坦电信公司(Paltel)获得的唯一“主权”是以色列市场自由化带来的,当时,巴勒斯坦电信公司(Paltel)可以在不同的以色列供应商之间进行选择。与后奥斯陆时代的许多其他情况一样,巴勒斯坦电信公司(Paltel)是以色列控制范围内的“国家机构”。

与固定电话基础设施不同,以色列和以色列控制领土上的蜂窝电话主要由商业增长驱动,主要存在于C区和以色列控制的地区,如定居点和前哨基地;因此,巴勒斯坦领土上现有的蜂窝网络都没有在1995年移交。巴勒斯坦电信公司不得不在A区和部分B区建立自己的蜂窝式基础设施。巴勒斯坦电信公司的蜂窝网络子公司于1999年正式成立,名为Jawwal,也将受到限制。一切都将取决于以色列的许可,从发射塔的强度到实现蜂窝通信所需的路由器和交换机的种类,从频谱分配到设备的位置;其中一些限制只是由军事官员或通信部施加的;其他限制,如《奥斯陆协定》附件中所述,则必须在双边机构联合技术委员会(JTC)中达成一致,而以色列有权在委员会中投否决票。例如,关于GSM和其他蜂窝频率,“双方将根据各自的计划,在JTC中商定相互参与,……(蜂窝)频率的划分将考虑双方的用户比例。”鉴于巴勒斯坦基础设施从一开始就受到限制,巴勒斯坦用户比例将被迫保持在较低水平,从而不断证明为什么巴勒斯坦人只能获得较少的频谱频率。Jawwal公司获得了480MhZ的900MhZ频谱,比世界上任何其他蜂窝供应商都少(相比之下,以色列最大的蜂窝运营商Pelephone获得了4600Mhz的频谱分配)。附件指出,“将根据具体请求分配频率,或“一旦出现任何需要就立即分配”——在这两种情况下,都由以色列方面决定。这一看似简单却极为重要的问题,成为巴勒斯坦移动运营商和用户未来几年面临的限制和边界机制。

电信频率和频谱分配仍取决于正在进行且经常陷入僵局的谈判中的“最终地位问题”。电磁频谱的范围也由通信部决定,因此“任何未来的扩展都很难实现(对于Jawwal而言),并增加了所需网络设备的成本,”因为Jawwal必须安装更多的信号塔(高度较低且信号较弱)来覆盖特定区域并确保为一定数量的用户提供服务。在蜂窝网络领域也存在限制固定线路建设或发展的制约因素:禁止国际接入、确定区域代码、大多数需求必须向JTC提交申请等。在C区和B区部分地区建设任何蜂窝式基础设施都必须获得以色列的许可,而“在大多数情况下……以色列都会拒绝”。Jawwal首席执行官Hakam Kanafani表示:“(巴勒斯坦)独特的政治局势……意味着,与其他任何供应商不同,Jawwal的网络扩张不仅与财务和需求属性相关,还与外国政府的决策相关。”这些限制往往导致Jawwal的建网成本增加:必须建造更多的发射塔,无法从A点直接到达B点,必须在西岸和加沙地带分别建立两个运营实体,配备设备和员工。Jawwal第一阶段的用户容量为12万,这一数字受到交换设备的技术因素、发射塔的数量和强度以及频谱分配的综合限制。频谱的狭小范围、设备的限制以及天线和基站的位置和强度限制,都限制了Jawwal可以同时服务的用户数量以及蜂窝用户能够获得信号的位置。

当 JawwaL 于 1999 年开始运营时,已经有超过10万巴勒斯坦用户在以色列网络上。由于四家以色列供应商已经遍布整片领土,在竞争激烈的环境中运营,并且拥有比Jawwal多2000%的频谱,因此巴勒斯坦人更加难以放弃使用以色列的服务,即使这些服务越来越被贴上反本国(antinationalistic)的标签。

法律环境已经改变,但惯例仍在继续。《奥斯陆协定》规定,双方的供应商不得干涉对方:“双方不得采取任何行动干涉对方的通信和广播系统以及基础设施。”根据《奥斯陆第二项协定》的规定,巴勒斯坦权力机构指定的供应商(此处为Paltel及其子公司Jawwal)将成为该领土上唯一的蜂窝供应商,而以色列供应商将继续为 定居点。根据通讯部的规定和新制定的巴勒斯坦电信法,任何供应商,无论是以色列人还是其他人,在没有合法协议的情况下在领土上运营都是非法的:从巴勒斯坦权力机构获得许可证并向巴勒斯坦权力机构纳税(并从以色列通讯部获得频谱分配和区号)。 但是,对于这四家以色列移动电话公司来说,这种领土、法律和政治限制基本上仍然微不足道。以色列供应商在巴勒斯坦领土上拥有未经许可的分销和销售点,既没有获得巴勒斯坦权力机构的许可,也没有对巴勒斯坦经济产生影响——无论是许可费、税收还是雇用巴勒斯坦员工。简而言之,他们在巴勒斯坦领土上的运营是非法的(根据巴勒斯坦法律,使用这些网络的巴勒斯坦用户也是非法的)。用Jawwal的第一任首席执行官Hakam Kanafani的话来说:

Jawwal的起点与该地区乃至全世界任何一家GSM运营商都不一样……在大多数国家,第一家GSM运营商会获得几年的独家经营权,在此期间,运营商需要推出服务,达到收支平衡,同时为第二家运营商进入市场做好教育和准备……但Jawwal的情况并非如此。

另一位Jawwal高管对此做了简单总结:“巴勒斯坦移动电话市场对于以色列供应商来说是一个免费市场。”以色列供应商没有建设、安装或维护任何更多的基础设施,以满足定居点和前哨基地的需求,但他们却从巴勒斯坦客户/使用中获得了经济利益。尽管他们的存在违反了以色列、巴勒斯坦权力机构和奥斯陆的电信政策,但他们却从巴勒斯坦人的使用中获益,而且从未试图阻止这种使用。这是一个经济问题,源于巴勒斯坦人和以色列人之间不平衡的关系:巴勒斯坦人在经济上与以色列紧密相连,既是以色列公司的“俘虏市场”,也是以色列商品的“倾销地”。但这也是一种象征性的、领土性的和政治性的策略,一方面限制巴勒斯坦人,另一方面尽量减少领土边界或对以色列人流动的限制——无论是资金还是技术上的限制。

蜂窝系统受到技术本身的固有设计和局限的限制(或边界化),也受到了技术本身与其他技术方面的关系,如频率分配、带宽和传输功率的限制。这些技术边界在信号传播距离方面具有地域性。巴勒斯坦蜂窝网络信号传播受到多重限制,其中一些是技术系统本身固有的(信号只能传播到如此远的距离),另一些则是以色列的法律和政治决定所施加的。所有这些因素导致巴勒斯坦人只能在一个有限的移动电话空间内活动。

大约在米格隆落成的时候,拉马拉的人可以合法购买Jawwal手机,并使用059区号。能够支持本国公司的发展,这种欣喜之情弥补了信号不如以色列、价格却高于以色列的不足。Jawwal的用户数量已增至10万以上,其中许多用户是在2000年9月底开始的第二次起义期间因暴力、宵禁和封锁而被迫使用其服务的。Jawwal用户可以呼叫其他Jawwal用户,以及巴勒斯坦领土内任何拥有固定电话的用户(由于Paltel的存在,此时固定电话用户已占家庭总数的9%,而以色列的这一比例为43%)。拨打拉马拉的固定电话需要先拨02区号。米格隆也在02区号范围内;但Jawwal用户无法拨打这些号码——这也许是有道理的,因为西岸的巴勒斯坦人与米格隆的定居者之间不存在任何联系。但无法拨打这些号码是以色列通讯部的政策/政治决定。Jawwal号码也无法连接到任何以色列手机号码。例如,任何拥有Pelephone的朋友都无法通过Jawwal联系到。两家公司没有“双边协议”。事实上,巴勒斯坦人拥有两部手机的情况相当普遍:一部Jawwal,另一部使用以色列网络。

Jawwal刚推出时的覆盖范围有限,尤其是在西岸地区。西约旦河岸地形多山,这无疑是一个不利因素——Jawwal必须在更多地方安装更多信号塔,才能覆盖山谷和山顶,从而进一步增加运营成本。此外,信号强度也是Jawwal面临的制约因素。例如,在拉马拉市中心以外的大部分地区,Jawwal用户根本没有信号。随着时间的推移,用户发现他们“信号栏”(bars)见底的情况并没有改善,这让他们感到惊讶。这些用户应该意识到的是,Jawwal必须克服技术限制,这些限制不仅来自频谱频率和信号强度,还来自定居点、前哨和以色列蜂窝塔的位置。在拉马拉的许多地方,人们只需抬头看看周围的群山,就能明白为什么Jawwal的信号总是无法到达(见图7.3)。

2000年底,Jawwal与Orange签署协议,共享彼此的传输网络。这项协议使得人们可以用Jawwal的电话拨打Orange的电话,反之亦然。Partner(Orange的母公司)副总裁Dan Eldar在谈到政治谈判时不无调侃地说:“我认为我们可以说这是一项双边协议。”这项协议并不算双边,因为Orange在巴勒斯坦领土上并不需要Jawwal的信号。对于Jawwal来说,达成这些协议的主要原因是,在巴勒斯坦地区提供服务,而Jawwal被禁止在这些地区建设网络。Jawwal目前尚未与Pelephone、Cellcom或MIRS达成此类协议。

越来越多的用户订阅了Jawwal,这主要是受民族主义而非经济或技术方面的逻辑的驱动。安装新设备,它仍将受到最初出现时的条件的限制。到2007年,它有825,000个用户;到2009年有150万个用户;到2011年有200多万个用户——但其网络仍然只能支持最初的12万用户的限额。光谱分配的增加尚未获得批准,对设备的限制仍然非常严格,Jawwal和以色列基础设施的位置仍然由以色列占领的逻辑决定。此外,由于以色列的政策,巴勒斯坦用户仍然无法使用3G(更不用说4G)、GPS、网上银行以及许多其他新的移动技术和服务。2009年12月,在拖延了四年之后,以色列通信部向第二家巴勒斯坦供应商Wataniya授予了许可和频谱。Wataniya和Jawwal都在相同的条件下运营。虽然两家(合法)运营商的存在有助于降低价格,但出于显而易见的原因,以色列手机的使用量并未减少。2012年,超过250万用户使用Jawwal或Wataniya网络,其中绝大多数(超过220万用户使用Jawwal)和另外约100万巴勒斯坦人使用以色列网络。Jawwal和Wataniya的市场份额加在一起约占巴勒斯坦手机用户总数的60%至80%,因为许多巴勒斯坦人继续单独或同时使用以色列运营商的服务。由于以色列运营商不共享这些信息,并声称他们无法知道谁是按次付费用户,因此这些数字无法准确计算(参见图7.4,比较以色列和巴勒斯坦网络的用户总数)。

由于地理条件和对领土地理学的控制权,以色列供应商可以为A区和B区的许多地方提供服务:他们被允许安装天线和基站,而且他们在C区的天线和蜂窝信号覆盖范围更广(这得益于更高的海拔和更强的信号功率)。此外,由于以色列供应商享有更宽的频谱分配(见图7.5),他们可以处理更多的用户和每个小区同时进行的呼叫。换句话说,以色列的信号不会在强加给巴勒斯坦人的领土边界处停止,而是突破边界,在信号减弱或丢失之前到达更广的范围。关于技术边界以及它们应该在多大程度上,以及为了谁而跟随或超越领土边界,矛盾在此出现了。

以色列的移动信号不受边界限制,而且非法地免除了对巴勒斯坦权力机构和巴勒斯坦人的任何责任,无论是财务还是其他方面的责任。以色列的移动电话不仅遵循“规模经济”(企业因扩张而获得成本优势)的逻辑,还遵循频谱经济、传播经济,或者更确切地说,数字殖民经济。鉴于Jawwal的网络扩张受到各种限制,其网络覆盖范围远远落后于以色列供应商。巴勒斯坦供应商和移动电话用户被划定了数字边界,但以色列人却不受限制。以色列的移动电话空间受到边境和边界的保护,任何巴勒斯坦人试图“穿破”或擅自进入该空间的行为都会受到阻止——例如,不允许Jawwal在米格隆或特拉维夫运营。因此,为巴勒斯坦人划定的边界是为了勾勒出以色列强加的领土边界,以限制巴勒斯坦人的活动。Jawwal的活动范围由实际的领土边界决定。Jawwal(以及前面提到的Paltel和Wataniya)不能在西岸60%以上的地区(以及以色列全境)架设天线、发射塔或其他设备。移动电话的流动受《奥斯陆协定》中规定的领土格局的约束:分散、围堵、受限。

卡兰迪亚 Qalandia

• 领土/政治地位:以色列驻军军事检查站。C区。

• 固定电话区号:02。1995年前由Bezeq提供服务;此后

由巴勒斯坦“控制”,但此后不允许安装新的固定电话。

• 手机接入和区号:巴勒斯坦合法拥有,但无法使用。非法接入的以色列运营商:Cellom 052/053。Orange 054。Pele-phone 050/051/056。MIRS 057。

《奥斯陆协定》在领土层面上规定了电信基础设施的建设地点,并规定了以色列可以限制基础设施设备使用类型的范围。如上所述,在A区和B区的许多地方,服务仍然不达标或不可用,而西岸其余60%的地区(C区)的情况则更加糟糕。协议明确规定,“在C区,虽然权力和责任已移交给巴勒斯坦方面,但任何与电信有关的挖掘或建设以及任何电信设备的安装,都必须事先得到以色列方面的确认。”换句话说,巴勒斯坦权力机构将负责C区的维护工作,但不一定获得许可。这反映了《奥斯陆协定》核心的伪主权,即一方面免除以色列的“责任”,另一方面又保留其控制权的矛盾。如果C区得不到服务——无论是电信、邮政、电力、污水处理还是其他方面的服务——这不再是以色列的问题。虽然《奥斯陆协定》自1998年起正式“终止”——该协定为期五年,属于临时协议——但巴勒斯坦的电信基础设施仍然由奥斯陆规定的地图和以色列政权以定居点扩张、绕行道路、缓冲区、检查站、隔离墙等形式进行的领土变更以及巴勒斯坦空间的随之缩水来决定。

具有讽刺意味的是,如果巴勒斯坦人真的需要一部手机,那么就是在检查站这样的地方,因为检查站遍布各地,其放行或禁止通行的系统完全不合逻辑且晦涩难懂,而且以色列士兵经常在检查站对巴勒斯坦人实施肢体暴力。其中一个检查站是距离拉马拉仅几公里的卡兰迪亚。不过,卡兰迪亚不仅仅是一个检查站。它实际上已经成为一个边境终点站,将西岸的不同地区相互隔开,并将西岸中部和北部地区与耶路撒冷和以色列完全隔开。卡兰迪亚也成为巴勒斯坦的交通枢纽:所有巴士和长途出租车都从这里进出西岸各地(例如,从希伯伦到纳布卢斯,必须在卡兰迪亚换乘巴士)。在最繁忙的时候,这个检查站每天要接待两万多名巴勒斯坦人。有些人在这里滞留数小时,有些人被捕,有些人受伤,有些人则折返。

卡兰迪亚位于C区,由巴勒斯坦权力机构负责,但受到以色列严格的“安全”/军事管制。Jawwal和Wataniya尚未获准在那里安装任何设备,或让附近的塔发射足够强的信号,为检查站及其周边地区提供服务。巴勒斯坦手机用户无法从卡兰迪亚给任何人打电话——既不能给同一网络中的其他手机用户打电话,也不能给与巴勒斯坦运营商有漫游协议的以色列网络中的用户打电话。卡兰迪亚位于C区,这也意味着巴勒斯坦电信公司在安装固定电话方面面临限制,检查站周围的大多数家庭和企业也没有固定电话服务。卡兰迪亚和拉马拉相距仅仅5公里,却无法通话。

C区其他地方——例如米格隆周围的村庄——使用以色列信号。 在卡兰迪亚没有这样的信号。那里也没有以色列的信号,原因很简单,因为以色列人不会经过那里。卡兰迪亚是一个电话无人区——这很恰当,因为从以色列人的角度来看,尽管那里是一个繁忙热闹的地方,但它也是一个政治和领土上的无人区。

* * *

以色列的政策在领土上和“空中”(ethereally)双重限制了巴勒斯坦的通讯。就地面而言,巴勒斯坦没有主权的通讯基础设施,现有的基础设施是支离破碎、分散且常常断连的,技术上也落后且过载。在许多地方,这样的基础设施根本不存在。巴勒斯坦的用户和整个通讯基础设施在领土上(以及其他方面)受制于区号、固定电话基础设施、允许使用的设备种类、信号的覆盖范围、强度和方向等政策,这些政策都遵循着狭窄而分裂的领土边界划分。

电信基础设施展示了领土对巴勒斯坦、以色列以及更广泛地区持续的重要性。领土性及其相关方面,如边界机制、流和(非)流动性,都是社会和物质实践的产物,而这些实践本身体现了不均衡的(再)发展。我们远未进入“边界终结”或国家权力中领土性重要性下降的时代。相反,边界实践和领土性的重要性依然持续,通过不同的机制标记并分层化领土、人员和流动。基础设施和网络——无论是电信还是其他形式——并非是开放、解放、去领土化和无边界的空间,或至少并非“天然”如此,而是代表了由社会、经济、政治和领土过程所产生的设计性技术活动。它们实际上可以成为控制和遏制的空间,并且可以被人为地使其发挥这种功能。

在领土上界定通信流不仅仅是为了确保控制,而是为了划界、定义、限制、监控和控制巴勒斯坦的(通信)流。正如前文所述,由于依赖以色列的通信主干网,收入流是一个重要方面。然而更重要的是,以色列试图从巴勒斯坦的“穿破”或擅自进入行为中保护其各类边界,同时确保在技术和通信领域,以及经济、政治、领土和象征性领域对巴勒斯坦人的遏制。

卡兰迪亚不在任何电信网络中。从某种意义上说,它不存在。同样地,在以色列制作的地图上,卡兰迪亚也无处可寻。有人可能会认为,它毕竟“只是”一个检查站。但如果是这样,那我们该如何看待耶路撒冷?Jawwal 和 Wataniya 在耶路撒冷没有存在的许可,因为整个耶路撒冷市政区(在以色列的地图和领土实践中被扩展)都被以色列视为其领土,任何一家巴勒斯坦的电信公司(包括Paltel)都不被允许在以色列提供服务。耶路撒冷的巴勒斯坦人只能依靠以色列的蜂窝通信和固定电话服务提供商。耶路撒冷属于区号 02,就像米格隆和拉马拉一样。然而,从米格隆拨打至耶路撒冷的电话是一种普通的通信行为,就像特拉维夫与佩塔提克瓦(Petakh Tikva)之间的通话一样,而所有来自巴勒斯坦领土至耶路撒冷的电话则被视为国际长途电话。以色列的服务商对 Jawwal、Wataniya 和 Paltel 向耶路撒冷接通电话时加收额外费用,就像对其他地区(包括以色列本土)一样。在某种程度上,拨打耶路撒冷的电话与拨打英国的电话并无不同,服务商还会被英国电信(BT)收取额外费用。没有其他连接方式,一切都依赖于以色列的主干网。因此,从某种意义上说,耶路撒冷就像一个外国,对于巴勒斯坦人来说是一个无法企及的首都。这种被强制施加的断连甚至更加深入。尽管国际电信联盟(ITU)在1999年6月(在以色列各个层面甚至总理的反对下)为巴勒斯坦分配了自己的国际拨号代码(970),但 Paltel 依然不被允许安装自己的国际交换路由器,所有的进出电话仍然依赖以色列的主干网。区号 970 总是通过以色列的国际区号 972 转接。以色列拥有四个国际交换节点,并与全球海底电报和电话电缆直接连接,是全球网络的一部分。从全球网络的角度来看,区号 970 不仅仅是一个表面的符号:它直接表明了巴勒斯坦根本不存在。

非/流动性 Im/Mobility

技术领域的边界可能不像现实世界中的墙壁、门、围栏和检查站那样显而易见,但在政治上它们同样真实且重要。巴勒斯坦/以色列的案例展示了边界如何依然具有决定性作用,以及这些相关过程如何不断变化和动态发展,如何在不同空间中以不同方式被执行、体验和规避。边界的分裂和扩散存在于我们创造并传播的技术秩序领域。因此,现代领土变革的另一面见证了景观的巨大分裂,以及封闭空间和领土、法律、技术孤岛的形成。问题不只是为了论证网络时代无边界现象的另一面,而是要认识到,领土边界不仅在增加(正如以色列/巴勒斯坦地区所见),而且同样体现在基础设施领域——无论是数字的、高科技的、媒体的,还是其他形式的基础设施。

此外,巴勒斯坦的技术基础设施受以色列政策限制,这表明以色列的权力在空间上的延伸远远超出了任何假定的领土边界。以色列垄断了划定边界的位置及其安全保障的方式。这不仅仅是关于我们在地理上如何划定边界——如绿线、A区周边、墙壁和缓冲区、定居点周围——而是要认识到边界在以色列与巴勒斯坦的流动性上被不均衡地划定。这种看不见但无处不在的边界使得主权在领土方面具有极大的弹性。这对我们关于全球数字新秩序下生活的概念构成了挑战。我们仍然假设有固定的视角,一个充满地点、边界和在时间与空间中界定的领土的世界;然而,这些空间有其自身的(有时是新的)语法,创造了基础设施的上下文,导致了不均衡的静止与不动性。

我们认识到技术基础设施在空间生产中起着积极作用。然而,领土方面的问题稍显复杂,必须与流动性/非流动性联系起来理解。有关手机的研究持续指出,手机使我们摆脱了空间的固定性,催生了所谓的“网络化个体主义”。然而,以色列/巴勒斯坦的情况表明,手机受制于以色列利益所决定的基础设施物质性中的空间固定性,同时它们与以色列的移动通信流动相交——这种交汇是分离的,并且遵循领土逻辑。虽然巴勒斯坦的手机用户可以随身携带手机(因此被认为是“移动的”),但信号的覆盖范围以及巴勒斯坦移动网络基础设施的覆盖范围都受占领逻辑的领土定义所限制。

电信网络是生产新空间形态的重要工具。米格隆/拉马拉/卡兰迪拉(及耶路撒冷)的案例展示了移动电话如何质疑(非)流动性的政治、领土和经济固定性及遏制。流动性,如同权力一样,是高度分化且具关联性的。现实中存在的是动态和有条件的流动性。因此,强加于巴勒斯坦电信流动的相对非流动性(结合检查站、绕行公路、围墙、定居点等机制)必须与它们为犹太以色列人创造的相对移动性联系起来看待。米格隆的信号存在是因为拉马拉的信号在非常现实且领土化的方式中受限。卡兰迪拉不属于基础设施的一部分,因为它不是犹太以色列人经过的空间。巴勒斯坦在网络中不存在,因为970实际上是972。然而,问题不仅仅是将犹太以色列人/定居者的流动性与巴勒斯坦的非流动性并列,而是要认识到,与(非)流动性共存和共同生活是所有巴勒斯坦人长期面临的关键问题。作为巴勒斯坦人,意味着必须生活在、协商、挑战和抵抗各种围绕行动与定居的机制和权力斗争中。作为巴勒斯坦人,意味着必须在一个对犹太以色列人来说可穿越、但对巴勒斯坦人来说被界定和限制的不均衡领土和空间中协商生存。巴勒斯坦固定电话的具体情况正是当代领土化、边界化的一个例子,同时也是网络隔离以及看似无形但实际上非常领土化的非流动性过程的体现。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!