匪夷所思的刑事案——06.我们裸奔着进入赣州看守所

2017年5月29日,赣州市看守所。

我们三人(我、同仁A、同仁B)在黄金岭派出所一直等到晚上7点左右,才把我们带上一辆防暴警车,由一群协警跟车押送,驶出黄金岭派出所。

由于我对赣州根本不了解,也分不清方位,防暴警车行驶大约半小时后,来到一家医院的小巷里,停车后,协警和赶来的警察直接将我们带到医院的相关科室进行体检,包括抽血、X光等。

其实,由于经过一天多的折腾,体力消耗严重,加上粒米未进,精神确实有些恍惚,很多具体体检项目我现在已经记不清楚了,不过印象深刻的是,其中一名带我们去体检的警察一直气势汹汹,好像我们与他有杀父之仇。由于是晚上去医院体检,相关的科室都已经下班,需要等医生赶来,记得我们在排队等抽血的时候,我在前面,他们两个在我后面拐过一个墙角的位置等候,由于我看不到他们,只听到一声类似于抽耳光的声音之后,那位与我们有杀父之仇的警察在咆哮:“不管用什么方法,我今天晚上一定要将你们送进去。”我当时想,赣州市政法委肯定是这个警察的家里自己开的,估计是我们真杀了他父亲,不然他不至于这么狂妄自大和穷凶极恶。

等做完所有的体检并拿到体检报告,可能已经晚上9点左右了吧,我们又上了防暴警车,一路疾驰,说实在我现在也记不清有多久的车程,后来防暴警车和警察所开的车辆一并抵达赣州市看守所,由于之前我完全不知道进入看守所的程序,所以直到现在,我才知道这帮警察原来是要将我们送进看守所。

进入看守所后,由于是晚上,看守所负责接收的值班人员懒散的进入工作状态,先是确认我们的身份,包括我们录入指纹、掌纹等生物信息,专门的医学人员负责检查我们的体检报告。同仁B就因为体检报告显示其肺部有异常,不符合看守所的接收条件,而被拒绝接收。

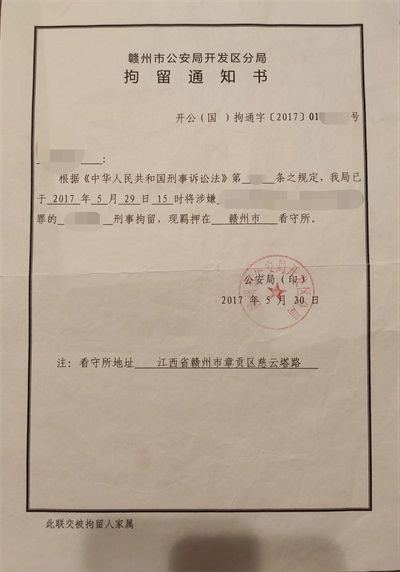

也是直到在看守所的时候,办案警察才拿出来《刑事拘留通知书》给我们签字,我清楚的记得我签署的《刑事拘留通知书》里面当时并没有列明具体的罪名,而只是说了一个法律条文序号,现在也记不清了。以至于后来我进入到监仓时,号头问我是什么罪名我却不知道。

签完一系列的法律文件之后,一个办案警察让我留家属联系方式,另一个领导模样的警察交代说一定要弄仔细了,要在明天(可能记得不一定准确,至少可以确定是在一个具体的时间内。)之内将我们的文书送达出去。我考虑到我太太一个人带着两个孩子,本来压力就大,担心她心理一时承受不了,之前我曾在家乡(湖北省襄阳市南漳县)襄阳市家国全安局被喝过茶,感觉他们可能更注重工作方式方法一些,如果由他们通知我太太的话,可能会比较委婉,不至于吓倒她。我就告诉那个办案警察,说希望由襄阳市的家国全安局通知我太太,但被他拒绝了,说必须要能直接联系到我太太本人的,无奈之下,我留下了我太太的电话和家里的通讯地址。

到此,我们就算被办案警察正式移交到看守所,进入刑事拘留程序了。

由于同仁B因体检报告异常而被看守所拒绝接收,我和同仁A通过两道全金属的安全门后,进入到看守所监区的院子。当时可能已经晚上10点左右吧,在昏暗的路灯下,我们被看守所的警察要求脱光所有的衣物和鞋子,并在他的监视下,裸体赤脚在院子的地上原地连续蛙跳了几十下,然后穿回衣物,鞋子和皮带被要求留在刚才裸体跳跃的地方。做完这些之后,我和同仁A被分配到不同的监号,从此很难再见到面,因为同案犯是不能关押于同一间监号的。

我穿着没有皮带的裤子和一件短袖衬衫,光着脚随着看守所民警来到一间监号,他打开监号外面的铁门,让我进去后,从我身后重新锁上,从这一刻开始,我算真正的进入了看守所。

我进入到监号外面的铁门之后,首先是一间约三米宽,十来米长的空间,四面墙壁,顶上约两三米高的地方是一层铁丝网,铁丝网之上是屋顶,屋顶上面有一排玻璃窗。对着铁门的另一头是配有一个水龙头的水池,紧挨着水池的是一个完全敞开的厕所蹲坑。在这个狭长的空间两侧,左侧是一排水泥台,用于放置水杯、牙刷、牙膏,水泥台上面的墙上是一根塑料管,用来挂毛巾用。右侧的墙角是一个约20公分宽的排水沟,排水沟的出水口连接到厕所蹲坑的排水口,这个排水口的下面是厚重的铁网,防止被关押的犯罪嫌疑人从下水道逃跑。屋子的中间则摆放着若干个大号塑料储物箱,里面装着各自的个人物品,如衣物及生活用品等。还有若干个塑料小圆凳,用于平时打坐(每天专门有固定的时间用于静坐)。这间屋子主要用于洗漱、入厕、吃饭及日常活动等,为了便于讲述和大家的理解,我暂且称之为活动仓。

进入监号的铁门后右转,挨着铁门旁边的位置,是一个约十多公分宽,二十公分高的小窗口,用于日常的送饭菜和其他偶尔需要递进来的东西。再往前,在右侧长的这一面墙角上,有一个约1.6米高的铁栅门,穿过这个铁栅门,是并排的另一个大小相当的狭长房间,在这个铁栅门对面靠墙的是一排约两米宽,与房间同样长的大通铺,约50公分高,由木板铺成,靠近铁栅门这一侧只剩下约一米宽的过道。在铁栅门和通铺中间的这面墙上,也有一个和活动仓门口那个一样大小的一个小窗口,可能用于通风和在晚上递送物品进来吧。因为没有统一的叫法,为了讲述的方便,这间我暂且称之为寝仓。

监号内的这道铁栅门通过墙体,伸出监号的墙外,由民警在监号外直接控制开启和关闭。

我进入到监号,民警从外面打开了铁栅门,当时由于是晚上十点左右,监号内的所有人都已经在寝仓准备睡觉,一个30多岁满脸络腮胡的号头模样的人,听到铁栅门的响声,就从寝仓走到活动仓来,扔给我一双塑料拖鞋,让我拿只水桶去水池里洗脚,我木讷的洗完脚,完全不知所措,号头让我随他进入到寝仓后,其对着寝仓的这个小窗口喊了一声什么,我没听清,就听到活动仓和寝仓中间的这道铁栅门哐当一声锁上了,声音很大,吓我一跳。

号头睡觉的地方就在一进门口这头的第一个,第二和第三个铺位的人分别是这个监号的二号和三号人物,我分别称之为老二和老三。我进来寝仓之后,号头问我是不是第一次进来,我回答说是的,又问我为什么进来的,是犯的什么事,我告诉他我还真答不上来,他显然不信,说还有不知道自己因为什么进来的,认为我不老实。我说还真是这样,我签的刑拘通知书上都没说具体罪名,只是写了一个法律条款。他明显对我的回答不够满意,嘟嘟囔囔的说:“明天我一问民警就知道你犯什么事了,不要给我不老实,妈的!”我无法辩驳,也懒得辩驳,只是担心不要像传说中的那样挨揍就好。

监号里的人见到有新人进来,也好奇的转过头来看,老二语气关切的问我吃没吃饭,我回答说已经一天多没吃了,他说这里面刚进来的人可以点菜,有炒粉、炒面和其他各种小菜,号头也在一旁附和让我想吃什么可以随便点,机会只有这一次,他可以通过小窗口旁边的那个呼叫器向值班警察报告。我虽然一天多粒米未进,但还真的没有饥饿感,也没有食欲,同时也在怀疑他们所说的真实性,想他们是不是在像传说中的那样,找各种稀奇古怪的说法来欺凌新人,但又看他们那一本正经的样子,好像也的确还有那么一点点值得相信。我不知如何是好,就一直默不作声,几分钟之后,他们见我没什么反应,但好像也看出了我的将信将疑,所以嘻嘻哈哈笑了一阵,算是对他们的恶作剧的效果进行肯定。

按照惯例,新进来的人的地位最低,睡觉的位置也就越靠后,我刚进来,所以我睡觉的位置就被号头安排到与他相对的寝仓的另一头挨墙的一边,就是铺尾那一边。当时我进的这间监号是属于“过渡仓”,有十八九个人吧,主要是新来的人都会先安排在这种过渡仓。所以我睡在最后的位置也非常挤,以至于我无法平躺着睡觉,只能侧着身子,好在当时天气不热,房顶上一台吊扇也一直吱吱呀呀的转着,能有一定的通风效果。号头睡觉位置的头顶角落的墙上挂着一台14英寸左右的液晶电视机,由号头掌握着遥控器,晚上6点至10点电视开放,号头可以用遥控器随意切换电视节目。前后两头墙上的最高位置各有一个约一米高,两米宽的窗口,窗口外面是一个过道(从外面看,就相当于是在二楼的位置有一个阳台式的过道。),供民警、武警、检察院及其他工作人员巡查监号内的情况。寝仓和活动仓都有高清监控和照明灯在24小时工作。

在铺尾的这一头的过道最后,放着一个塑料桶,里面约有三分之一桶肥皂水,水上是一层厚厚的肥皂泡沫,晚上所有人上厕所都在这个桶里,有这层肥皂泡沫,可以降低臭味的散发,当然,桶上面还有一个配套的塑料盖。也就是说我睡觉的位置离这个桶最近,约80公分的距离吧,可能也正因为如此,才认为这个位置是整个监号地位最低的人睡的。

我被分到这个离尿桶最近的,且仅能侧身睡觉的位置,和衣躺下,一边庆幸自己没有像传说中的那样挨揍,一边想着家里的事情,觉得还是有必要让办案警察通知我太太的时候尽可能委婉一些,怕她一时接受不了打击,所以我起来走向号头的铺位,站在他脚头位置的过道上,跟他说,希望他能告诉民警,通知我的办案警察,我想要见他们说重要的事情。号头这个时候凶相毕露,从床上弹起来向我一脚踢来,由于我离他的床边还有二三十公分的距离,加上他的弹跳力并不好,我也稍稍往后退了一点点,所以他的脚也只是轻轻的踢到我胳膊的位置,并无大碍。同时声音沉闷的说了一句:“他妈的半夜三更的,不要找事,否则我搞死你。”

我看此路不通,想想只能听天由命了,随即默默回到我铺位上侧身躺下,迷迷糊糊的竟然就睡着了。

————

*文中部分图片来源于网络,如果有侵权,请告知,谢谢!