是我非我,交錯在現實與情境之間《感傷之旅》

演出:再拒劇團

場次:2019/10/25 15:30、10/26 14:30

地點:台南老爺行旅

文 — — 羅倩(2019「臺南藝術節」 駐節評論人)

演出前,觀眾在老爺行旅一樓大廳簽下願意尊重觀演關係的演前同意書。演出完畢,從九樓搭電梯回大廳。我思考著一次只為一位觀眾,結合飯店房間的演出,觀眾的存在究竟擔任了什麼樣的角色呢?

我是受害者,也是倖存者。 我是觀眾,也是演員1=演員2=我。 我是被攝者,她自己的意識殘餘。 (上述的「我」指的是觀眾在演出中可能的位置)

想必是與女性被剝削及消費的議題相關,導演黃思農在節目單上特別強調,這不是沉浸式劇場,也不是參與式劇場。《感傷之旅》不需要觀眾浸潤,也不需要觀眾和演出「互動」什麼。在這個曾經發生過事件的房間中,觀眾如「空氣」般存在著。

《感傷之旅》如同我們一般理解的劇場觀演關係,只有當演員1主動提出邀請時,我們才被允許成為她。觀眾雖然置身在事件現場,但被設定的觀看位置既親密又抽離;既微觀又全觀。親密如將座位席設在戲劇院舞台上的觀看視角,疏離如我們就是房間角落觀眾席椅子背後的那台看著房間的觀眾與演員的攝影機?在這場討論拍攝者與被攝者之性別權力不平等的作品中,我們已經預先簽下了彼此信任的默契同意書,觀眾唯有成為空氣般的存在,才能既是觀眾又投射為事件的創傷經驗者。

演員1(余佩真)在房間用筆寫下:「我為更高意志的一部份。」

在第三個房間不斷被攝影師拍攝截取形象的段落中,我感覺內心有什麼東西悄悄地死掉了 — — 被攝影者/他者以攝影機具奪走了「我」的外在形象。清楚彰顯了權力關係的不對等。

不過導演在《感傷之旅》也埋藏一個反諷手法,身為藝術家的渡邊龍介在節目上誇誇其談,講了一堆,好像也什麼都沒說。更何況這個講日語的日本攝影師,其實是由台灣人飾演(戴開成)。

我們可以把創傷經驗者寫下的「我為更高意志的一部分」等同於「我為藝術服務。」再等同於字面意義下隱含的女性個體/被攝者的犧牲。然而,在拍與被拍的關係中,女性一定是受害的嗎?或許也不一定。成為被拍的被欲望者,會不會也是被攝者想要以身體自我展現的欲望?先不論拍攝過程所表現出來兩者的權力支配與控制關係,究竟是否和攝影家的作品風格有關,回到最基本對工作倫理與彼此的尊重,或許才是衍生出權力不對等的問題所在。

7樓、8樓、9樓,長廊走到底的同一間房間,故事重述了三次。《感傷之旅》以飯店空間、物件裝置、劇場演出重述了創傷經驗者經歷的拍攝事件。作品結構如黑澤明的《羅生門》(1950),《羅生門》有著眾人對事件的各自詮釋,難以知道身為創傷經驗者真砂的真實感受,眾人的言論都被外在社會與內在私欲束縛著;在《感傷之旅》中,導演則是試圖帶我們潛入作為女性創傷經驗者的內在意識,拿捏著不以過度(再次暴力)重現現場的再現方式讓觀眾參與其中。

我將三個房間的重述狀態整理如下:

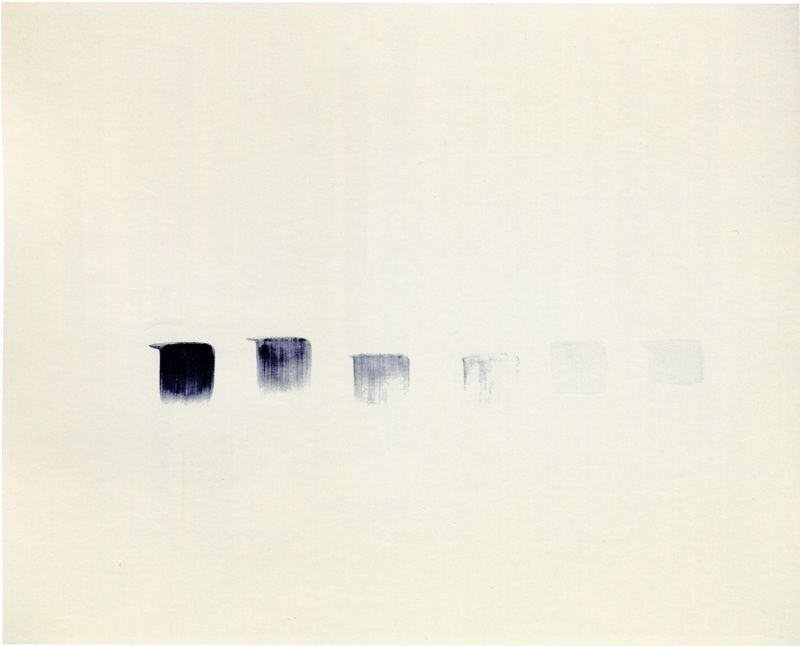

1. 無演員,中立的事件後的現實空間呈現。殘留物:傾倒垃圾桶中用過的保險套、衛生紙、兩杯咖啡。床上的藍色顏料。打開的水龍頭。開啟的電視播放攝影家渡邊龍介的介紹。第一個房間為已發生事件所遺留下的現場,屬於現實空間,靜止的時鐘如定格的靜照。

2. 事件發生後,創傷經驗者視角的回憶重現。創傷經驗者以第一人稱視角的重演,房間的時鐘只剩下秒針,代表第二個房間失去了真實時間的依據,它可以是夢幻的劇場空間,觀眾看到了當時創傷經驗者所寫下的字句與所轉電視的頻道:台南藝術節廣告、電視廣告、攝影師渡邊龍介採訪節目、香港反送中事件其中一段,警民在地鐵站衝突畫面。

3. 對發生事件進行自我重演的意識空間重現,加入觀眾參與。創傷經驗者分裂成三個的自我,創傷經驗者變成拍攝者渡邊龍介,重新拍攝當時作為創傷經驗者的自己,並加入現實的觀眾作為創傷經驗者意識的一部分,最後使三者成為同一位共同事件的創傷經歷者。第三個房間以意識空間為基礎,讓意識出現在現實空間,始之具體投射與再現出來,它既是真實的又是屬於意識的,需要以劇場手法、演員、現實空間與觀眾共在來一起完成。

演員2(張寗)最後看著我說:「我以為,妳不在。」

事件的創傷經驗者,可以是我也非我,劇場迷人的觀看魅力就在此。座落在旅人暫時落腳的飯店,人來來去去的暫時性睡眠空間,故事可以在任何一個房間發生,但通常我們不會知道,我們只會知道自己經歷過的那個房間與記憶。《感傷之旅》表現形式有意思的是,讓劇場介入了現實空間,劇場以實際房間作為基底,為觀眾打開了文本事件,讓觀眾直接走進去現場,舞台搭景都免了,我們可以擁有最真實的現場,即使現場亦是劇場的再造。以三層樓同一角落的三間房間三種不同時態重新體驗一個事件,觀眾的體驗有點類似戴上VR身歷其境的視覺感,你好像在也好像不在場,觀眾觀望,等待演員與你視線對上。

兩天觀看的場次時間為下午三點半與兩點半,剛好是飯店客房清潔的時間,窺見一間間被打開使用過的房門,正等待成為當日新房客的全新體驗。在劇場與現實混淆的時刻:比如當演員1指示我拿著手機通話跟她走在走廊上與飯店人員擦肩而過,或是我們一起搭乘電梯往上時遇到的兩位飯店房客,又或許是在那條走廊上她對著手機講給我聽的事,說每個人都有一個自己記憶的房間,妳記得房間號碼,但卻沒有鑰匙這件事,當下莫名被打動的瞬間。然而在第二次觀看時,才發現這條飯店通道所聽到的台詞,代表創傷經驗者的噩夢迴廊與自白,一再回到過去的創傷時間點:四點三十二分,也象徵在情境中不斷重複溺水,無法脫逃。

對我來說,建立在真實特定空間親密又疏離的觀看體驗,混雜著現實與劇場情境的交錯感,是這類型作品最迷人的地方。然而關於創傷經驗者的角度,我不敢說我真的能透過劇場形式體驗或同理到多少,也無法以文字批評導演是否在作品中做足了多少「再現」創傷經驗的努力,因為這些批評都不可能去量化或平均值一個女性作為創傷經驗者/倖存者/我/觀眾那種細微脆弱與無語。

《感傷之旅》對我來說,也許正是攤開了女性面對創傷的自我視角所能展現的吞噬與包紮、所能釋放的悲傷與溫柔,那難以清楚再現的主體哀傷。

2019–10–29首發於台南藝術節官網(當時連結已失效,本文為作者重刊)

圖片來源:再拒劇團 演出訊息

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐