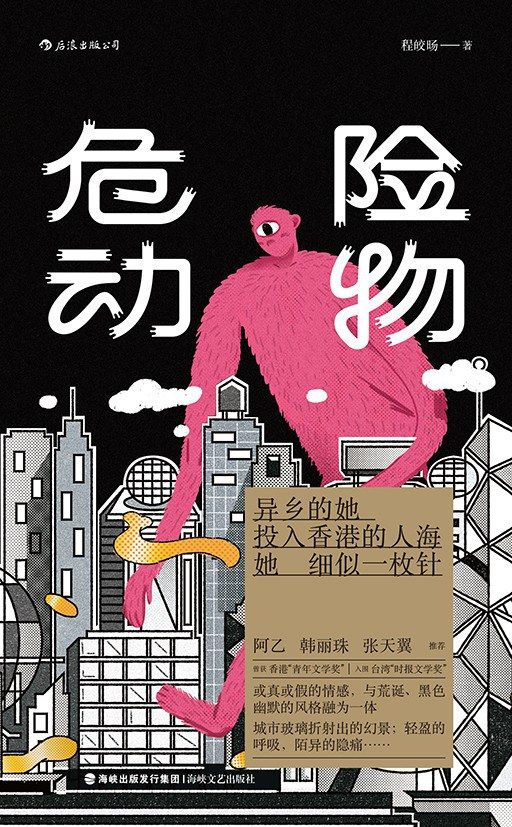

她漂在香港寫作,看見繁華角落裡的《危險動物》

一對蝸居在深水埗劏房的年輕情侶,來到位於尖沙咀舊樓之上的「易空間服務站」,男生以自己的壽命做抵押,換取妻子肚中孩子在一個水晶球內巨大的生存空間⋯⋯這個超現實又有些聳人聽聞的故事,來自《危險動物》的第一個篇〈另一個空間〉,而這本書出自「港漂」青年小說家程皎暘。全書收錄了十一個以香港為背景的短篇小說,或具有強烈的科幻色彩,以香港的住房問題、新移民身分、貧富差距等社會痛點切入,延伸出一個個光怪陸離的荒誕城市怪談。4月2日,她在香港接受專訪,講述這十年來她程皎暘對香港的異鄉觀察。

90後的程皎暘出生於武漢,兒時移居北京長大,她坦言自中學起就喜歡讀張愛玲的小說,張愛玲曾經生活過的香港和她筆下的這座城,開始成為她的憧憬之地。2007年,程皎暘第一次來香港旅行,更堅定了她來這座城市讀書的信念。2011年,18歲的她開始在香港留學,這座都市的光輝璀璨正如她想像中的一樣,然而在這裡的生活也讓她看到繁華背後的那一面:普通人的日常生活,狹小的居住空間,每個人焦慮的生活狀態,這些都是她所沒有想過的。程皎暘回憶她在香港第一次見到公屋的情境:「我記得我剛到香港幾個月,那時對香港的公屋住房都還沒什麼概念,第一次到一個香港同學家玩,他們家居住的公屋只有三四十平方,但是他家有3個孩子,房門一打開可以活動的空間非常小,我只記得他家有很多折疊的帘子來隔斷空間,這個狹小的居住環境當時令我非常震驚。」即使後來再到訪屬於中產階層的朋友家,依舊還是一個並不大的居所,這些衝擊逐漸激發她創作了一系列關於香港土地房屋的小說。

《危險動物》實際是程皎暘20歲到25歲的一些作品,其中寫於大學時期的〈火柴盒裡的火柴〉是她真正意義上的處女作,在那之前她創作一些故事片段,但她自己都覺得那些無法稱之為小說。「 那段時間香港正好有個新聞,一棟177呎的納米樓有豪宅的價格,還有什麼特長陽台可以睡兩個姚明。有天晚上我喝了點酒有點醉,躺在很小的那個臥室的床上,我就感覺四面的牆正在逐漸壓下來,如果房子越縮越小人該怎麼生活,或者反過來,如果房子不變,人變大了,人又該怎麼生活?」這突如其來的靈感令她一氣呵成,完成了這個蝸居在177呎「火柴盒」般住所裡不斷長高的女巨人的故事。

雖然首個故事就帶有魔幻色彩,程皎暘早期也嘗試偏向寫實風格的小說, 以異鄉人的旁觀視角臨摹著「港漂」和「新移民」的身分焦慮與不安。 如〈破繭〉與〈螺絲起子〉都在談論一個經久不衰的話題:陸港跨境婚姻與新移民。前者講述母親策劃利用女兒蝴蝶勾引一個已婚香港男子,以女兒七年的婚姻來獲取香港居留權。後者則道出一個約定俗成的「婚姻交易」:香港年老或多病男子與內地年輕婦女經中介介紹後成婚,老人貪圖有人照顧,內地女子以換取居港權。程皎暘說:「這幾篇都創作於2014年前後,香港爆發社會運動,大家對於大陸和香港之間的關係非常關注,而我剛來香港也沒幾年,被兩邊嘈雜的聲音夾在中間,無法代入到任何一邊,只能站在那裡被動地接受著訊息。」於是她創作的角色儘管以這樣那樣的方式獲得了居港權,卻彷彿始終無法真正融入這座城市,成為無法附著的浮萍,始終掙扎於來自身分的不安與焦灼,反抗命運、擺脫操控、找尋認可,程皎暘讓這個群體在她筆下發出一聲吶喊和求救。

大學畢業後程皎暘的作品開始往超現實和科幻類型發展,這源於廣告公司的工作令她發掘了一個新世界,「那段時間我正好到廣告公司做數位營銷,已經開始用AR、VR和全息影像來幫客戶做一些宣傳,我才留意到身邊有很多新鮮的科幻事物。尤其當時公司年會,運用全息投影技術(Holography),做出寫著公司員工姓名的紙片從一個三角錐柱體裡飄出來這樣一個虛擬影像,很像《哈利·波特》魔法世界裡分院的場景,但感覺花了這麼多心思,其實只是為了給我們抽獎。」這不由得令程皎暘思考了更多高新科技的意義,當AR技術和精心設計的相機濾鏡只是用來宣傳一個口紅時,這樣一種為消費主義服務的科技是令她所疑惑的,這些思考都融入她的寫作之中,反思人類科技的未來。

作為非本土的寫作者,儘管從故事背景中感受得到程皎暘多年旅居香港的細微觀察,但由於字詞使用上與本土作家的明顯差異,在地感薄弱,令人感受到一種「無法附著」的陌生感,也有讀者批評「港味」不足,這也是程皎暘無法矯飾的,她說:「我覺得這種語感是我學不來的,我的語感、寫小說的節奏都很武漢人,就像武漢人說話非常爽快直白,這也是故鄉給我的烙印。」她也曾在早期的小說裡刻意夾雜些許粵語詞彙,但後來發現反而顯得不倫不類,「可能也是一種特色吧,因為本來我的一些小說也是從外來者的視角來看,這種不倫不類可能也正好體現的就是這樣一種格格不入的感覺。到後期偏科幻的時候,我感覺我更自由了一點,不會再去思考語言用詞方面的東西,包括我的地名也是虛構的,我覺得這樣讀者可能會更沉浸在我虛構出來的世界裡,而不是被地名限制了想像力。」

程皎暘透露,她的第二本書也已經在準備之中,依舊延續科幻風格及魔幻色彩,但或許不再局限於香港這座城市。居住在這裡十年,她慢慢發掘著越來越多香港商業化以外的東西,比如香港的自然風光,發掘高樓大廈之外還有這麼多像世外桃源一樣的地方。也因此程皎暘這兩年的小說正在掙脫邊界,開始關注人與自然、人與動物的關係,如前兩年發表的〈餓牛〉將香港郊野公園中牛的生存狀態與女性角色的困境結合;香港馬路上經常出現野豬與人共行的奇景激發她寫出〈燒野豬〉;最新在台灣發表的〈黑色風箏〉則講述人吃野生動物的問題。「這已經不僅僅是香港的問題了,所以我後來就慢慢淡化了香港的背景。我感覺這兩年我關注的可能已經不再是身分問題,可能跟我自己也有關係,在這座城市待久了,好像不太在意別人用什麼眼光來看我了,而且我自己也很難定義我是哪裡人,因為我在哪裡都生活過。在這樣一個很流通很全球化的時代,再用地域去標籤一個人有時其實是落後的。」

(原刊於《亞洲週刊》2021年第15期,有修改)